-

大名路 编辑

大名路,中国元代行政区划名。金正大六年蒙古太宗元年(1229年),蒙古大将拖雷高言破大名府。元因旧名,大名府路属燕南河北道。蒙古太宗七年(1235年),将大名府改为大名路。元至元十六年(1279年),设大名路总管府,辖一司、五县、三州,州辖六县。元至大间,改属中书省直辖。明洪武元年(1368年),将大名路复为大名府。

元代大名路辖境大致在今河北省南部、河南省北部,以及山东省东明县一带,旧治在今河北省邯郸市大名县城。

中文名:大名路

政区类型:古行政区名(地级)

始置年代:蒙古太宗七年(1235年)

政府驻地:大名府城

所属地区:中书省直辖

下辖地区:五县、三州(州辖六县)

地理位置:冀豫鲁三省交界处

存在时间:113年

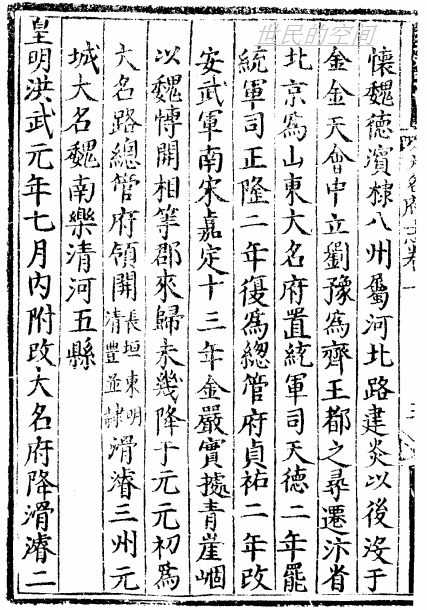

明正德《大名府志》卷一沿革

明正德《大名府志》卷一沿革

蒙古太宗六年(1234年),大名县治由大名府城移至南乐镇(今大名县旧治村)。

蒙古太宗七年(1235年),将大名府改为大名路,割恩州之清河县、曹州之东明县割属大名路。

蒙古宪宗五年(1255年),以大名、彰德、卫辉籍余之民约五千户,立为淇州,中统元年(1260年),隶大名路宣抚司。

元至元二年(1265年),割大名路东明、长垣属开州;滑州、浚州由真定路割属大名路。

元至元十六年(1279年),设大名路总管府,辖一司、五县、三州,州辖六县。

至大四年(1311年),设立十一行省,中书省治大都,领二十九路,其中大名路属之。大名路治大名府,为大名府路总管府,户六万八千六百三十九,口一十六万三百六十九。辖区未变。

明洪武元年(1368年),将大名路复为大名府。

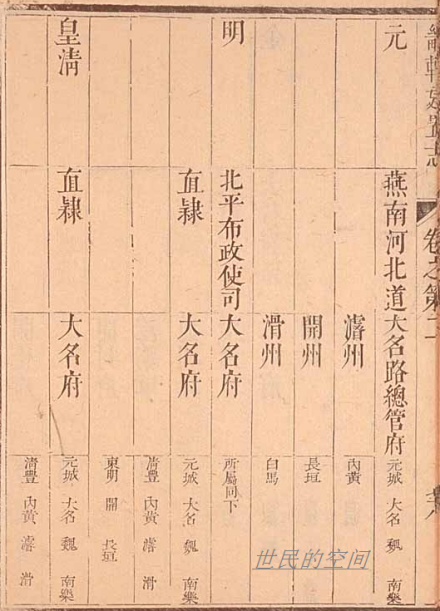

康熙《畿辅通志》卷二建置志

康熙《畿辅通志》卷二建置志

一司:录事司(元制,录事司,掌城中民事)。

五县:元城县、大名县、南乐县、魏县、清河县。

三州:开州,下辖濮阳县、东明县、长垣县、清丰县。

滑州,辖白马县、内黄县。

浚州。

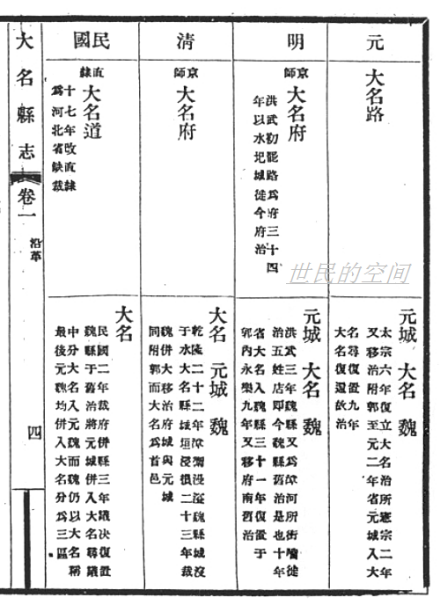

民国《大名县志》卷一沿革

民国《大名县志》卷一沿革

大名路,上。唐魏州。五代南汉改大名府。金改安武军。元因旧名,为大名府路总管府。户六万八千六百三十九,口一十六万三百六十九。领司一、县五、州三。州领六县。

录事司。

县五

元城,中。倚郭。至元二年,并入大名县,后复置。大名,中。倚郭。太宗六年,立县治。宪宗二年,迁县事于府城内。至元二年,省元城来属,寻析大名、元城为二县。九年,还县治于故所。南乐,中。魏县,中。清河。本恩州地,太宗七年,籍为清河县,隶大名路。

州三

开州,上。唐澶州。宋升开德府。金为开州。元割开封之长垣、曹州之东明来属。领四县:

濮阳,上。倚郭。东明,中。太宗七年,割隶大名路。至元二年来属。长垣,中。初隶大名路,至元二年始隶开州。清丰。中。

滑州,中。唐改灵昌郡。宋改武成军。元仍为滑州。领二县:

白马,上。为州治所。内黄。

浚州,下。唐置黎州,后废。石晋置浚州。宋为通利军,又改平川军。金复为浚州。元初隶真定。至元二年,隶大名。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。