-

蒋采萍 编辑

蒋采萍,女,原籍河南洛阳,生于河南开封。1958年毕业于中央美术学院,1959年后任教于山西艺术学院。1962年后任教于中央美术学院,现为该院中国画系副教授、工笔画室主任。中国美术家协会会员,中国当代工笔画学会副会长,北京工笔重彩画会副会长。

中文名:蒋采萍

国籍:中国

出生日期:1934年4月27日

毕业院校:中央美术学院

职业:艺术家

主要成就:出版有专著《工笔人物画技法》

出生地:河南开封

代表作品:《摘火把果的姑娘》、《憩》

职称:教授

出版有专著《工笔人物画技法》。

蒋采萍

蒋采萍

1959年 任教于山西艺术学院美术系。

1962年 任教于中央美术学院中国画系。

1985年 任工笔画室主任。

1998年 文化部重彩画高级研究班主持。

主要作品 、参展及著作

1978年 《李清照》入选北京工笔重彩画会展。

1980年 《赶紧街》入选巴黎春季沙龙展。

1981年 《孔雀之歌》入选中国画研究院成立展并被收藏。

1982年 《海的女儿》入选北京市春季美展并为北京市美术协会收藏。

1984年 《太阳城的苹果》入选第六届全国美展;《摘火把果的姑娘》参加莫斯科、阿尔及尔国际美展。

1987年 《荷》、《胡昂-雪》入选中日女画家展。

1988年 《三月三之夜》获中国工笔画学会首届大展银牌奖。

1989年 《雪》获中国工笔山水画展一等奖;《夜》、《三月三》入选台北当代大陆工笔画展;参加东京永井画廊五人工笔画展;《工笔人物画技法》由天津人民美术出版社出版 。

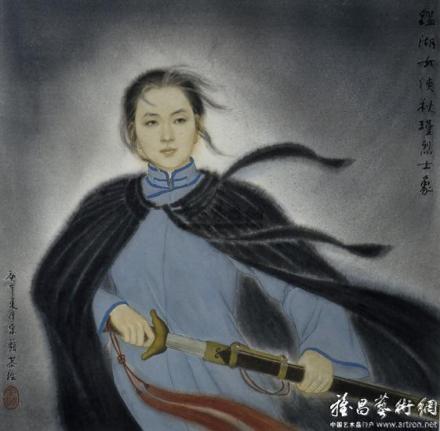

1990年 《秋瑾》入选纪念鸦片战争夺战争150周年展;《黄遵宪先生东瀛赏樱图》入选纪念黄遵宪当代书画艺术国际展览。

1991年 《光辉的一生》获中国工笔画学会二届大展一等奖、中国美术家协会基金会和关山月基金会奖;《月色》、《金秋》等入选叶浅予师生画展;《月色》为中国美术馆收藏。

1992年 《筛月》入选《二十世纪-中国》展,中国美术馆收藏。

1996年 《孙中山与宋庆龄在日本》参加《孙中山与华侨书画展》。

1997年 《叶浅予先生》入选中国人物画展获优秀奖;参加中国美术馆《台湾写生展》;伦敦英中女画家联展,任中国女画家代表团团长

我的一贯教学原则是“以创作带动技法画材的学习”, 这是符合中国传统文化的“道与器”的关系的。美术理论家夏硕琦先生说的好,他说:“技术只是工具,是火箭推进器,到一定高度要卸掉,将绘画最终推到一种精神高度和境界。” 这种“精神高度和境界”就是“道”。“器”是手段,“道”是目的,“器”是为“道”服务的。二者虽不可偏废,但二者的关系却不可倒置。只追求“器”, 只能成为画匠。只有追求“道”与“器”的和谐,才能成为真正的艺术家。

一个优秀的画种如能传承后世,作为学科的课程设置上必须有比较完整的教学体系。我曾在中国重彩画创作中提出六要素:一、创意;二、构图;三、造型;四、色彩;五、技法;六、画材。此“六要素”是与传统的“六法”基本一致的。 从20 世纪60 年代开始,中国画的教育纳入了借鉴西方的现代美术学院教育体制中,这是正确的。但是作为中国画自身的特点认识不足,借鉴西方较多,对作为民族绘画的体系研究和整理不够,因此缺少自身的完整性和系统性。在中国画创作理念与方法、线的造型和线的艺术、古典绘画经典的临摹和学习等几个方面还是有所建树的。但是,在八、九十年的现代中国画专业教学实践中却没有建立起“中国画构图学”、“中国画色彩学”、“中国画画材学”的系统的课程。中国画专业学生学的还是西方的《透视学》和《色彩学》,“中国画材料学”是完全缺失的。以“六法”的体系来衡量,缺失了后三项,即缺失了一半的内容。21 世纪开始,某些重点美术专业院校增设了中国画技法材料工作室或画材课,但是《中国画构图学》、《中国画色彩学》仍然缺失。

我在求学时期,因受师辈影响对中国传统颜料很感兴趣。1976 年以后,我有条件对传统颜料和日本的人造矿石颜料有进一步研究和实践。颜料学只不过是画材学的一部分,对“中国画材学”的完整整理和研究还是任重而道远的。幸而有不少有相同学术观点的中年画家和教师,他们在我10 年办学中与我合作,“中国画构图学”和“中国画色彩学”的课程由他们试讲并取得了良好的效果。

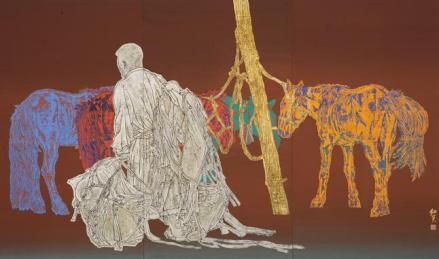

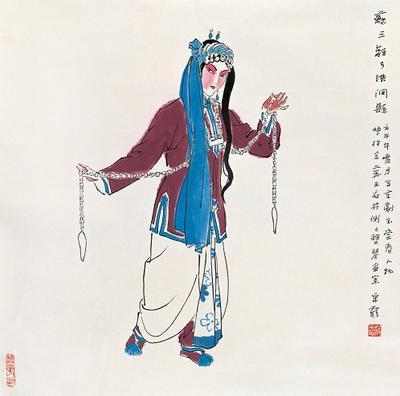

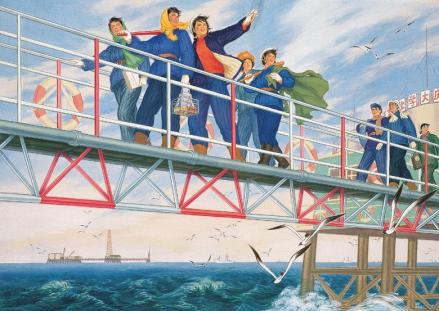

作品欣赏

作品欣赏

社会奉献、教育实践或许占去了蒋采苹太多的时间,但也许又使之成为以作品来证实其艺术理想的动力。

作品欣赏

作品欣赏

进入1990年代,蒋采苹的一幅《筛月》以其独特的诗思、纯化的色调引起了不知多少观众的共鸣,然而在画家自己心中唤起的则是与年龄渐老的同构性联想,是那苍老的美隐寓的另一种生命的辉煌。从此,这成为她挥之不去的情思,又在一系列老芭蕉或新老芭蕉对照的画面上溢出,她也在以物比兴、物我两忘的传统文化层面上展开了那潜在的花鸟画思维的才智,而且又将丰富的造型提炼为抽象性的结构和语汇,将丰富的色彩概括为纯化的色调一黄调如金,自调如银,红得热火,蓝得深湛,把情感的倾向性通过色彩独有的视觉感应突现出来,为重彩花鸟画的现代性实验作出了成功的回答。如果我们注意到她在花卉和人物中背光的微妙处理的共性,那光晕使人想到了佛光,她仿佛像佛弟子崇敬佛祖那样将这光投射于她酷爱的平凡人物和普通花木,这光源自她那颗崇尚真、善、美的灵魂,源自她苍老复青春的心态。

蒋采萍先生与画家罗寿生先生

蒋采萍先生与画家罗寿生先生

中国重彩画的提出

在20世纪80年代中后期,我主持中央美术学院中国画系工笔画室,当时画室中除了本科生还有一些进修生,这些进修生大部分为全国美术专业教师和各省市画院画师。我看到他们只会用锡管装的“中国画颜料”。我说:“你们知道什么是中国画传统颜料吗?”答:“这不就是吗?”他们指着的是正在使用的锡管装颜料。这不怪他们,因为他们没有学过传统的天然矿石颜料的知识和技法。所在现代的工笔重彩画实际上只有“工笔淡彩”,并没有“工笔重彩”。没有或不会用传统的矿石颜料怎么会有“工笔重彩画”呢。我们中国的敦煌壁画等不能只是历史文物,这么绚丽多姿的古代壁画怎么能让它们失落于现代呢!

蒋采萍导师与学生闫国斌

蒋采萍导师与学生闫国斌

我自己也于1989年争取去日本访问与考察的机会,签证为一个月,我自费独自一人跑了日本的五个城市,参观了很多博物馆、美术馆,访问了东京艺术大学和一些画家,还有画材店等。自认为收获不小。我对明治时

作品欣赏

作品欣赏

期许多前辈日本画家的作品十分欣赏和敬重,因为他们的创作实践与我们中国20世纪初徐悲鸿等前辈画家所追求的将古老的中国画发展为现代中国画是一样的目的,而且卓有成就。但我对当时日本的较牛轻的画家的作品中受西方影响太多而不感兴趣。因为1986年我去过欧洲三国考察,看到不少西方现代派作品,感到日本年轻画家在模仿西方现代派,交东方的审美情趣丢掉了很多,我想这样的作品在世界画坛上是不会站住脚的。我并不反对学习西方、东方现代绘画中为我们中国画可资借鉴的东西,但是我们的绘画有自己的源头,有自己深厚的文化积淀,不必妄自非薄。我们中国有自己的重彩画,应当立足自己民族绘画的传统本土之上,让传统绘画和传统文化之美深入骨髓和灵魂深处,这样我们才会借鉴其他民族的东西,而不至于跟在别人后面跑。

作品欣赏

作品欣赏

中国重彩画是有源头的,这没有疑问。但如果对自己的源头,或是说自己的根,认识不足、了解不深,就会放弃和失落自己的源头和根。中国近一百多年的文化史,有历史学家认为就是全盘西化的历史。我们已经失落了很多很多了,再不认真反思和重新学习,就继续失落下去更多的东西。近年来的“国学热”,对传统哲学美学的再认识,说明中国文化人的觉醒。中国重彩画在唐五代那样辉煌,正是因为当时有许多具有高层次的文人参加,例如阎立本阎立德兄弟、吴道子、李公麟、李思训李昭道父子、顾闳中等,所以才出现不少传世之作。中国重彩画流入民间绘画系统后,主要是为宗教绘画服务,作为画匠是无人为他们立传的。后来的水墨写意画,虽是文人雅士的业余作品,但他们的作品体现出真正的中国文化传统,体现出真正的高层次的中国传统的哲学美学思想,因此他们的作品才能是不朽的。历史上的民间中国重彩画虽缺少文化底蕴,但也有质朴自然的一面。现代中国重彩画如能将中国水墨文人画的文化底蕴追求境界与内涵和民间绘画的质朴自然结全在一起,会形成雅俗共赏、大俗大雅的新局面。

作品欣赏

作品欣赏

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。