-

斟鄩 编辑

斟鄩(zhēn xún),夏代古都,今洛阳市区以东的偃师二里头 。

据《竹书纪年》记载,从夏朝第三任君主太康开始,到夏桀皆以斟鄩为都城 。“斟鄩”当是由夏族斟鄩氏而得名 。

据史书记载,斟鄩地望在河南洛阳盆地故洛州巩县西南五十八里处 。1959年夏,中国著名考古学家徐旭生先生率队在豫西进行“夏墟”调查时,发现了二里头遗址,并初步被确认为夏代中晚期都城斟鄩的遗址。

偃师二里头“夏都斟鄩”的发现,进一步证明了夏族先民、夏王朝以河洛地区为活动中心。

中文名:斟鄩

拼音:zhēn xún

释义:夏朝古都

存在年代:公元前2043年—公元前1500年之间

相关史书:《竹书纪年》、《括地志》等

地理位置:河南省洛阳市偃师区

现存面积:约3平方公里

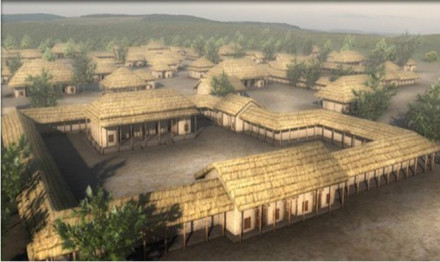

二里头1号宫殿复原图

二里头1号宫殿复原图

今本《竹书纪年》又载:“仲康即帝位,据斟鄩。”

《逸周书·度年》载:“太康居斟鄩,羿又居之,桀亦居之。”

今本《竹书纪年》曰:“自洛汭延于伊汭,居易无固,其有夏之居。”

《史记·夏本纪·正义》云:“《商书》云:‘太康失邦,兄弟五人须于洛汭’,此即太康居之,羿亦居之,桀又居之。”

《史记·吴起列传》言:“夏桀之居,左河济,右泰华,伊阙在其南,羊肠在其北。”

《国语·周语》载:“昔伊洛竭而夏亡。”

《括地志》云:“故鄩城在洛州巩县西南五十八里,盖桀所居也。”

《史记·夏本记》云:“太康居斟鄩、羿亦居之,桀又居之”。羿即后羿,为东方夷族的一个首领,他乘太康无道、夏民怨愤,入居斟鄩,执政,拒太康于外。太康卒,扶仲康即王位,仍居斟鄩。

司马迁在《史记封禅书》中说:“昔三代之居,皆在河洛之间”。司马迁这个“三代”确实指的是秦之前的夏、商、周皆定都河洛地区。

这些文献表明,伊洛交汇的洛阳盆地是夏人的活动中心,这个王邑遗址,就是史书记载的斟鄩,今本《竹书纪年》载:“仲康居斟鄩。”斟鄩作为夏朝国都,在夏朝历史中扮演了重要角色。

洛阳二里头遗址的考古发掘也基本证实了这一点。 经碳14测定,二里头遗址绝对年代,在约公元前1900年左右,相当于夏代,距今有4000多年的历史,总面积为3.75平方公里,内有大型宫殿遗址。众多考古学家认为,二里头文化遗址就是夏代都城遗址,即夏斟鄩的所在地。

斟鄩宫殿模型

斟鄩宫殿模型

1959年,古史学家徐旭生在豫西进行“夏墟”调查时,在洛阳偃师市翟镇乡二里头村发现了一处大型遗址。自此,新中国三代考古学者对这一遗址进行了40多次发掘。

考古发掘和研究情况表明,这里是公元前二千纪前半叶中国乃至东亚地区最大的聚落,它拥有所知中国最早的宫殿建筑群、最早的青铜礼器群及青铜冶铸作坊,是迄今为止可确认的我国最早的王国都城遗址。这个遗址就是夏都斟鄩遗址。

斟鄩出土的王爵

斟鄩出土的王爵

在二里头遗址中分布着30多处大型夯土宫殿基址,有中国最早的青铜器铸造作坊,制骨、制陶、制玉作坊遗址,遗址中的建筑分三种类型,大型宫殿建筑占地面积均在一万平方米左右,应当是夏王朝最高权力机关所在地;一种为平地起建的木骨为墙,草泥为皮的建筑,为奴隶主贵族们的住所;还有一种半地穴式建筑,以坑壁为墙,立柱搭盖草顶的房屋,面积较小,既阻暗又潮湿,可能为当时最下层人物—即奴隶的栖身之地。三种不同形式的建筑反映了当时阶级的差别。二里头的墓葬亦分大、中、小三种形制,大型墓葬有奴隶殉葬,中型墓陪葬有青铜器、玉器,小型墓葬无陪葬品,有的死者似被活埋,有的死者似被杀,身首异处。总之,从墓葬形制亦可看出阶级分化的明显痕迹,从而证明,二里头遗址是由原始社会转入阶级社会,从洪荒时代迈入文明时代的典型代表。

最近的钻探与发掘结果表明,遗址沿古伊洛河北岸呈西北-东南向分布,东西最长约2400米,南北最宽约1900米,北部为今洛河冲毁,现存面积约3平方公里。其中心区位于遗址东南部的微高地,分布着宫殿基址群、铸铜作坊遗址和中型墓葬等重要遗存;西部地势略低,为一般性居住活动区。遗址的东部边缘地带发现有断续延伸的沟状堆积,已探明长度逾500米,可能是建筑用土或制陶用土的取土沟,同时也具有区划作用,形成遗址的东界。

已探明的二里头遗址宫殿区道路网络系统由3条大道组成,它与过去发掘的1号、2号宫殿基址走向一致,东侧的南北向大道已探明长度近700米,北侧大道和南侧大道已探明的长度均超过300米,两路间距约400米。在宫殿区内,还钻探出若干条小型道路;在1号、2号宫殿基址之间,发现有大面积的路土遗迹和数百平方米的卵石活动面及若干夯土基址。考古工作队先在二里头宫殿区外围探明了3条垂直相交的大道,确认由其围起的宫殿区面积达12万平方米左右,发现了宫城城墙的线索,在探索二里头遗址都城总体结构与布局上取得重要突破。

斟鄩发掘现场

斟鄩发掘现场

考古队在3号基址中院和南院院内还分别发现了成排的中型墓葬,现已清理了5座。墓葬均为土坑竖穴,多铺朱砂、有棺痕,出土了铜器、玉器、漆器、白陶器、印纹釉陶器(或原始青瓷)嵌绿松石工艺品、蚌制工艺品、海贝等大量精美随葬品。其中不少器种如斗笠状白陶器、鸟首玉饰、大型嵌绿松石器、由上百件齿轮状有孔蚌片组成的饰品等前所未见。成组贵族墓发现于宫殿区,在以往的考古发掘中尚属罕见,在二里头遗址则属首次发现,这对判明3号基址的性质及二里头文化葬俗有重要意义。

二里头遗址就是夏都斟鄩。洛阳是夏王朝的统治中心和都邑所在。《逸周书·度邑》曰:“自洛汭延于伊汭,居易无固,其有夏之居。”《史记·夏本纪·正义》云:“《商书》云:‘太康失邦,兄弟五人须于洛汭’,此即太康居之,羿亦居之,桀又居之。”《史记·吴起列传》言:“夏桀之居,左河济,右泰华,伊阙在其南,羊肠在其北。”《国语·周语》中说:“昔伊洛竭而夏亡。”这些文献表明,伊洛交汇的洛阳盆地是夏人的活动中心,地望与洛阳市偃师区二里头遗址恰好相合。这个王邑遗址,就是史书记载的斟鄩,古本《竹书纪年》载:“太康居斟鄩,羿又居之,桀亦居之。”今本《竹书纪年》载:“仲康居斟鄩。”。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。