-

铁门镇 编辑

铁门镇,古名阙门、铁门、缺门,隶属于河南省洛阳市新安县,位于新安县西南部,北接石寺镇,东邻城关镇、南李村乡,西与渑池县、义马市接壤,南界宜阳县,陇海铁路、310国道、连霍高速公路横贯东西,镇域面积113.78平方千米 。

2017年,铁门镇有常住人口77169人 。截至2020年,铁门镇共辖有8个社区、2个居民委员会、24个村 。

2012年,铁门镇生产总值31亿元,规模以上工业增加值11.35亿元,固定资产投资11.6亿元,税收入库1.13亿元,财政收入7092万元,跨入河南省省年度经济社会发展百强乡镇及洛阳市十强乡镇行列 。

铁门镇先后获得“河南省历史文化名镇”“省级卫生乡镇”等荣誉称号 。

中文名:铁门镇

外文名:Tiemen Town

行政区类别:镇

所属地区:河南省洛阳市新安县

地理位置:新安县西南部

面积:113.78 km²

下辖地区:8个社区、2个居民委员会、24个村

政府驻地:铁门村

电话区号:0379

邮政编码:471800

气候条件:温带季风气候

人口数量:77169人(2017)

著名景点:千唐志斋博物馆、张钫故居、石刻唐书,北魏石窟等

火车站:铁门站

车牌代码:豫C

1947年8月铁门解放,当时属三区,区政府先后设于白墙、高沟、省庄、庙头等,后迁铁门村。

1951年11月,三区改为铁门区,辖21个小乡。

1955年7月,铁门镇将宜阳县与陈村毗邻的高庄、蔡庄2个自然村划归新安县铁门区晁村乡。

1956年1月,撤区并乡,原铁门区划为铁门、庙头两个中心乡。同年11月,撤销中心乡,铁门、庙头两个中心乡合并为铁门大乡,下设16个高级社,同年,铁门镇成立庙头高级社(也叫光明社),是新安县的第一个高级社。

1958年10月,成立政社合一的人民公社,新安县成立6个人民公社,将铁门人民公社改为红旗人民公社。

1959年5月,又改为铁门人民公社。

1961年下半年,恢复铁门区,辖1镇和4个公社,即铁门镇、克昌人民公社、陈村人民公社、庙头人民公社、高省人民公社。

铁门镇风景图

铁门镇风景图

1963年,新安县县17个人民公社合并为10个人民公社。铁门人民公社为其中之一,辖20个生产大队。

1984年1月,取消人民公社,恢复铁门乡。

1985年6月,经河南省人民政府批准,铁门撤乡建镇。

2010年4月,铁门镇的省庄、高平、西窑、东窑、下羊义、辛庄、克昌、土古洞8个行政村划归新安县产业聚集区代管,铁门镇直接管辖的行政村数由33个变为25个 。

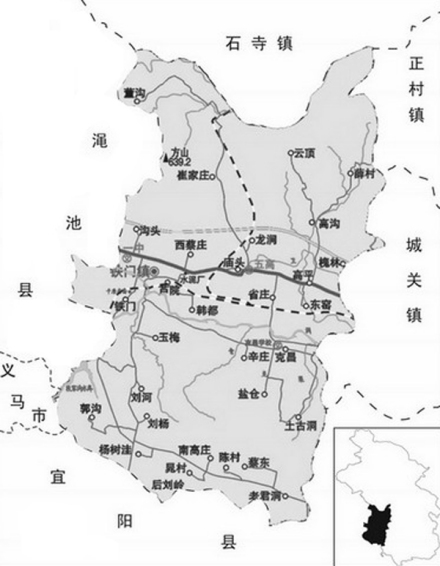

铁门镇地图(2012年)

铁门镇地图(2012年)

截至2020年,铁门镇共辖有8个社区、2个居民委员会、24个村 。

位置境域

铁门镇位于新安县西南部,地处北纬34°40′~34°48′,东经111°59′~112°06′,北接石寺镇,东邻城关镇,东北、东南分别与正村镇和南李村镇接壤,南界宜阳县盐镇乡,西交渑池县和义马市,南北长约14千米,东西宽9千米 。

铁门镇

地形地貌

铁门镇属豫西浅山丘陵区,地貌为“南岭北山夹一川”:北为邙山余脉,主峰方山(海拔639米)、云顶山(海拔635米);南部为丘陵;中部为涧河川,地势平坦 。

气候

铁门镇气候属于北温带大陆性季风气候,气象因素变化明显,一般情况下,西风多晴天,东风偏阴雨。一年之中,四季分明,其特点是光热资源充足,降雨量偏少且分配不均,年降水量在550毫米—670毫米,近一半雨量集中在7、8、9月份,干旱少雨天气比较频繁。年均气温14℃,极值达43℃。冬季西北风偏多,多数天气风力超过三级以上 。

矿产资源

铁门镇主要矿产资源有石英石、石灰岩、红砂、煤炭、焦包土等。石英石储量6121.5万吨,层厚20米—47米,矿石乳白色,为纯质石英组成,含二氧化硅96.8%~98.8%。主要分布在崔家庄的方山上。石灰石储量3.8亿吨,多属寒武系石灰岩,一般含氧化钙50%左右,以西蔡庄、庙头、沟头、崔家庄村为主。煤炭储量5000万吨左右,分布在镇域北部董沟、云顶、崔家庄等村。铝矾土储量约1亿吨,以董沟村为主,崔家庄村少量。红砂储量近亿吨,分布于薛村、高沟、铁门、刘河等村 。

2017年,铁门镇有常住人口77169人 。

综述

2012年,铁门镇生产总值31亿元,规模以上工业增加值11.35亿元,固定资产投资11.6亿元,税收入库1.13亿元 。

年度 | 规模以上工业 增加值(万元) | 全社会固定资产 投资(万元) | 农民人均纯 收入(元) |

2005 | 19575 | 16748 | 3451 |

2006 | 24958 | 21486 | 4031 |

2007 | 30561 | 28677 | 4505 |

2008 | 43961 | 33696 | 5480 |

2009 | 77336 | 51704 | 6087 |

2010 | 60294 | 78728 | 6690 |

2011 | 90819 | 118363 | 7419 |

2012 | 113545 | 116194 | 8650 |

第一产业

农业

中华人民共和国成立前,铁门缺少水利设施,生产技术落后,粮食产量低,单产只有几十千克,农民收益少,大都不能自给。

中华人民共和国成立后,共产党和人民政府重视农业生产,农业生产条件不断改善,兴修了一系列水利工程。使水浇地面积不断扩大。

1958年前后,铁门公社修建了段家沟水库、卫星大渠、尚庄水库、玉梅水库、蔡庄水库、黄湾水库、东沟河水库等,在农业生产中发挥了重要作用。

1970年后,铁门公社各村打机井、挖水塘、建电灌站,村村有水利工程,农业生产条件得到一定改善。

1976年,铁门人民公社对北涧河进行治理,投工5.5万个,造地15公顷。

1978年,铁门公社有耕地4723公顷,水浇地1000公顷,占21%,居新安县之首;夏粮单产308千克,秋粮单产258千克。

1980年,农村实行家庭联产承包责任制以后,经济作物大面积种植,林果业、大棚蔬菜、烟叶、辣椒成为农业增收的主打产业,并逐步形成规模。

1983年,铁门镇粮食总产量3.56万吨,为1978年的1.3倍。

铁门镇经济图

铁门镇经济图

按照“南抓辣椒、烟叶,北抓樱桃、核桃”整体规划,2010年,铁门镇沿铁磁路两侧耕地种植辣椒1200公顷、优质烟叶200公顷;以铁门村为中心土地流转33.3公顷,进行花卉种植;沿北环线两侧,以薛村、高沟村为中心,补植核桃66.7公顷;沿龙涧村至云顶煤矿道路两侧土地流转66.7公顷,种植核桃树、大粒樱桃树;以崔家庄村为中心,种植核桃66.7公顷 。

畜牧业

1950年铁门镇大牲畜存栏3800头,其中耕牛3000头,驴、骡、马共800头。牲畜、家禽种类有猪、羊、兔、狗、猫、鸡、鸭、鹅等,以羊、猪、鸡所占比例最大。

20世纪70年代以前,大牲畜牛、驴、骡、马最多,当时机械化程度差,牛、马是农业生产的主要动力,牛以耕种为主,驴、骡、马除耕种之外,还可兼搞运输。

20世纪90年代以后,随着农业机械化突飞猛进,大牲畜数量大幅下降,养牛以食肉为目的,驴、马、骡运输日渐减少,仅个别山区农户养牛、驴用于耕作。小牲畜(禽)的养殖数量猛增,出现大量养殖专业户,养鸡万只以上专业户最多时铁门镇12户,2000只~5000只专业户38户。

2006年,仅槐林村600多口人的小村,养鸡1000只以上户27户,基本形成产业。

2008年后,有养肉鸽、养鹌鹑以及养蝎、养鱼、养甲鱼、养蜗牛、养虫等特种养殖。

2010年,陈村兴建万头养猪场,带动蔡东、南高庄、晁村、刘河、云顶、崔家庄、董沟等村的畜禽养殖业。陈村招商引资500余万元建成万头养猪场,每年为集体创收2万余元,加之50余户家庭养殖,每年每户收入平均增加5000余元,成为除辣椒之外又一经济收入支柱。

2012年,铁门镇牛存栏1065头,猪存栏10798头,羊存栏12378只,家禽存栏279723只,禽蛋产量1378吨 。

第二产业

1984年前,铁门公社、生产大队兴办一些社队企业,主要有铁门公社机械厂、庙头大队石料厂、铁门大队砖厂等。铁门公社机械厂设有拉管、切验、电机农修、金工、铸砂6个车间,主要产品为拉管、电机、打麦机,年产值68.8万元。

1978年,转产消声器,成为河南省最早的环保设备生产厂家之一。

1984年后,乡镇企业快速发展,打破了行业、区域和所有制的界限,出现了大中小一齐上,集体、个体、联合体齐发展,形成了以硅铁、环保设备、耐火材料、采矿、铝加工等支柱产业。硅铁企业以镇办铁合金厂、民福铁合金厂为骨干,形成集体、联营铁合金厂6家,主要产品为75号硅铁、锰铁、硅钙合金,年产量8000吨。

1987年,新安电厂落户庙头村,后发展为万基控股集团有限公司。

2002年10月,新安县政府在镇辖区内设立新安万基工业园区(后改名为新安县产业集聚区)。

2008年,生产浮法玻璃392.69万重量箱,销售收入25.25亿元。

2010年,铁门镇规模以上工业增加值6.03亿元,民营经济增加值16.08亿元 。

第三产业

1957年7月,铁门供销社成立,主要业务为购进、销售、服务、加工、收购等。

1979年,铁门镇商业销售额在220万元—250万元,固定资产总额270万元。改革开放后,个体商户遍地开花。

1990年以后,供销社门店和网点实行租赁承包。

20世纪90年代,随着市场经济的发展,个体商户成为商贸服务业主力军,并形成餐饮、理发、浴池、旅店、电气、杂修、照相、婚庆服务等门类齐全的服务行业。为繁荣商贸服务业,镇政府统一规划,辟地选址,投资兴建3座专业市场,有庙头农贸市场、铁门老广场菜市场、沟头村国道边农贸市场。

2010年,铁门镇有村级农家超市56家;有铁门村、庙头村、沟头村、蔡庄村、杨树洼村、工人村等集贸市场7处,总摊位数2300个,年销售额2600万元左右 。

乡村道路

乡村道路

教育事业

清光绪二十五年(1899年),铁门王乔洞庙主创办的柯阳初级小学堂,为新安县小学教育之始。

民国年间,铁门镇辛亥革命元老张钫将军曾创办私立国学专修馆(相当初中教育),聘请留美学生凌素莹授课,招生20人,开设有“四书”、“五经”、古文、数学等课程,民国二十三年(1934年)停办。

民国二十七年(1938年),铁门镇庙头村邓焕文创办私立国学专修馆,招生2班,由前清秀才韩又白主办,民国三十年(1941年)停办。

民国二十九年(1940年)冬,张钫把嵩县德亭镇中学迁至铁门村,改称私立嵩岳中学,侵华日军侵占铁门时停办,日本投降后复课,办有初中3班,高中3班。

民国时期,新安县有私塾387所,铁门镇辖区有63所,其中庙头村有24所,高平村、克昌村各有5所,薛村有3所,铁门村、高沟村、省庄村各有2所,其余多数村有1所。

中华人民共和国成立后,铁门镇村村办学校,逐步普及小学教育,当时,铁门镇庙头村有第四中学为县办中学。

1968年以后,大一些的生产大队办起初中。

1970年3月,新安县第四中学改为铁门高级中学,初期镇高中为两年制,曾试办春季班(即年初入学,年末升级)。

1983年,铁门高级中学为全县10所布点普通高中之一;

1985年,改为乡办。

1990年,铁门高级中学有班级7个,学生324人,教职工33人。后该校改称“新安县第五高级中学”,收归新安县县管。

20世纪90年代,铁门镇形成了“党以重教为先,政以兴教为本,民以助教为荣,师以从教为乐”的教育氛围。。铁门镇政府广开渠道,多方筹资870余万元,新建、扩建中小学15所,教学楼13栋,办公楼2栋,总建筑面积2.4万平方米。新建学校大门14个,厕所9座,修砌围墙3700米。投资30万元购置课桌凳、档案柜等,投入15万元购买仪器,投入30万元购买图书,从根本上改善办学条件。其中,高平村筹资186万元,建成多功能教学楼1幢,“六室”俱全,并装备当时新安县唯一的一个现代化电脑自控语音室。庙头村集资100万元用于学校建设,受到省树碑表彰。

1997年,铁门镇有小学25所,教学点42个,在校学生7892人,教师218人;初中4所,在校学生3423人,专任教师149人。

2002年6月,新安电力集团公司捐资180万元兴建新安第五高级中学教学楼,使其规模扩大,教学条件得到较大改善。

2006年—2007年,新安第五高级中学有学生1700人,教学班28个。

2002年10月—2005年10月,铁门镇政府历经3年,投资1300余万元,在镇新区龙山大道西建成第一中学新校区,

2005年8月,第一中学迁入新址。

2006年4月,中国书法家协会命名该校为“铁门希望学校”,

2012年年底,铁门镇有初中4所,在校学生3195人,在职教师163人;小学26所,在校学生7006人,在职教师281人 。

文化事业

铁门镇文化站成立于1952年,是当时新安县4个文化站之一,1959年停止办公。

1978年9月,新安县恢复文化站,主要工作是负责组织铁门公社文化活动,组织各种文艺演出,如戏剧会演、社火会演;培养基层音乐、戏剧、书法、美术等各种文艺骨干,承办实用技术、艺术培训班及各种展览等。

2000年后,村级文化大院(以前叫村级文化室)兴起。

2012年,铁门镇文化大院建设总投资超过1000万元。庙头村、铁门村、沟头村、龙涧村、盐仓村、薛村村、槐林村、崔家庄村、董沟村、刘杨村等文化大院有电教室、展览室、器材室等,功能更齐全。在基层推行“新农村书屋”建设,方便农民学习科学技术。国家文化宣传部门启动“文化信息资源共享工程”,连年向村级文化室配备书架、图书、电视、影像仪、电脑等大件文化活动器材。

2012年年底,铁门镇有文化大院21个,大部分都有图书室、娱乐室 。

医疗卫生

中华人民共和国成立初期,铁门街上仅有李学泗诊所、王丙兰诊所、王长水的“永生牙科诊所”几家小型私人医疗点。

1958年,租借民房21间,流动资金约3500元,将3所诊所合并转为公有,称铁门卫生院。

1973年,铁门卫生院购民房45间,迁至铁门西街。

1988年,铁门卫生院在庙头村设立分院,新建楼房面积1500平方米,1989年5月开诊。

2003年初,非典型肺炎(简称“非典”)流行,铁门镇开始“非典”防治工作,铁门镇卫生院抽调40余名医务人员,大搞宣传预防并建立发热门诊观察室,配置500MA床头透视机1台,双目显微镜1台;投资7.38万元,用于购置医疗物资、器械、防护用品等;铁门镇卫生院共下乡入户检测返乡人员1832人,彻底切断“非典”流入途径,经过全院医务人员努力和群众的积极配合,2003年6月10日,取得抗击“非典”防治工作胜利。

2010年,铁门镇新卫生院工程启动,新院位于北涧河南岸,占地30亩,建筑面积5500平方米,总投资700万元,分为门诊楼、病房楼、体检中心、职工生活区4大部分。

2011年5月,新卫生院投入使用,改善了铁门镇人民的就医环境,基本满足了群众的就医需求。

2012年年底,镇门镇卫生院有医务人员72人,病床73张;全镇有村卫生室33个,农村医务人员87人 。

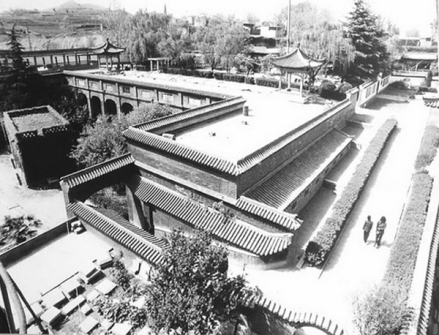

千唐志斋

千唐志斋

千唐志斋

千唐志斋始建于民国二十一年(1932年),竣工于民国二十五年(1936年)。

千唐志斋自成体系,斋室主要包括1个走廊、3个天井、大小拱式砖窑15孔,各天井之间有通道相连,面积560平方米。共收集各种石刻1413件,其中唐志1185件、宋志88件、明志30件、五代志22件、西晋志1件、北魏志2件、隋志2件、元志1件、清志2件、民国志10件、墓志盖19件、其他54件,有不少是稀世之物。著名学者章太炎先生根据唐志有千件以上,题额(篆书)“千唐志斋”。

1963年,千唐志斋被河南省人民政府列为河南省重点文物保护单位。

1986年成立千唐志斋管理所,1990年更名千唐志斋博物馆。

1996年11月,千唐志斋被国务院公布为全国第四批重点文物保护单位。

2001年,新安县政府投资2000万元对千唐志斋外围环境进行治理,拆迁98户。

2008年—2010年,实施千唐志斋二期改造工程,新安县政府投入资金2700万元进行千唐志斋内外环境治理,包括张钫故居维修布展、铁路立交桥工程、拆迁补偿工程等 。

洞真观

洞真观,俗名王乔洞,位于铁门镇玉梅村,玉梅河从观西流过,观东为山,为元代所建的道教圣地之一,占地面积6000多平方米,分为建筑区、洞窟区。建筑区在北侧,建筑面积3000平方米,坐北向南,分三进院落,主要建筑自南向北依次为山门、大殿(三清殿)、官厅、玉皇殿,另有道房、厢房、王母殿等。三清殿及山门都有壁画,三清殿内共有彩绘壁画24幅,虽年久褪色,但轮廓清楚,内容较为丰富,殿内梁架上绘有龙、云纹等图案,院内及南洞区存各类碑刻近70件 。

2019年10月7日,洞真观被国务院列为第八批全国重点文物保护单位 。

晁村东遗址

晁村东遗址位于铁门镇晁村村东,2009年第三次全国文物普查时发现。遗址北高南低,南部为土沟,北侧为陈村张家坟,面积700平方米,南北长35米,东西宽20米。在地表发现有较为丰富的陶片等遗物。遗址区有丰富的文化层堆积,文化层厚度1.5米—2米。遗址土色黄褐,土质软,遗物有陶片、兽骨和石器等。陶片有泥质陶和夹沙陶,以泥质陶为主,陶色有红陶、灰陶;纹饰有划纹、方格纹、绳纹、附加堆纹、素面等。可辨器形有陶罐、盆、鼎、尖底瓶等遗物 。

铁门尚庄遗址

铁门尚庄遗址位于铁门镇玉梅村的尚庄村沟东,2009年第三次全国文物普查时发现,东为农田,西为玉梅河,南接县园艺场职工住宅,东西270米,南北190米,总面积为5.13万平方米,包含物较为丰富,在地表及北部断崖发现有红陶、灰陶残片,纹饰有篮纹、弦纹、绳纹及内带麻点的残陶片,可辨器形有盆、罐、豆,遗址延续时间较长,涵盖了新石器时代至商周时期 。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。