-

范仲淹墓 编辑

范仲淹墓,又名范园,位于河南省洛阳市伊川县彭婆镇许营村,地处万安山南侧,是北宋名臣范仲淹及其部分子孙的墓园。

范仲淹墓分前后两部分,整体坐北向南,总占地面积约23000平方米,前为范仲淹及其母秦国太夫人、长子监溥公范纯祐墓,中央设有范氏祠堂,内有殿房,殿中悬清光绪皇帝御笔“以道自任”匾额;后为范仲淹次子范纯仁、三子范纯礼、四子范纯粹及后代之墓。

2006年5月25日,范仲淹墓被中华人民共和国国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。

中文名:范仲淹墓

地理位置:河南省洛阳市伊川县彭婆镇许营村

所处时代:宋代

占地面积:23000 m²

保护级别:第六批全国重点文物保护单位

开放时间:08:00—18:30

编号:6-0265-2-045

批准单位:中华人民共和国国务院

明清时期,重修范仲淹墓。

清顺治十三年(1656年),增建享堂3间。

2002年,伊川县人民政府成立范仲淹墓文物管理所,重修范仲淹墓内享堂,兴建有一座高13.7米的范仲淹雕像;拨款300万元专项资金,修通有一条从彭婆东高屯村到范仲淹墓的旅游专线公路,架设有一条从许营村到范仲淹墓的高压专线,为范仲淹墓文物管理所打深水井一眼,解决了范仲淹墓园保护管理工作需要的交通、用电等问题。

范仲淹墓分前后两部分,整体坐北向南,总占地面积约23000平方米;前域有院落,神道正前方有一间青砖青瓦山门,神道两侧有石坊、石翁仲、石羊、石马、文武石像生等。前域中央设有范氏祠堂祭庙,飨堂内悬清代光绪帝御笔“以道自任”匾额;祠堂前有几通高大石碑,护有青砖碑楼,其中两侧范文正公神道碑碑额为宋仁宗亲书“褒贤之碑”四字,碑文为隶书,由宋代名臣、文学家欧阳修撰写,范仲淹好友王洙书丹;祠堂后即范仲淹主墓、仲淹母秦国太夫人墓及仲淹长子范纯佑墓。范仲淹墓后域前部为仲淹次子范纯仁墓,其后有三子范纯礼、四子范纯粹墓及孙辈墓。

主墓

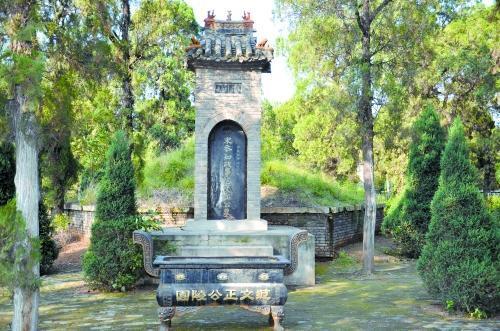

范仲淹墓主墓为锥状土丘墓冢,封土高约2米,直径约10米,墓前立有“宋参知政事范文正公墓”碑、青石凿成的石案、香炉等;墓冢前20米处的范氏祠堂西侧有欧阳修亲自撰文的范文正公神道碑,全称“资政殿学士户部侍郎文正范公神道碑铭”,由王洙书写,详细记载了范仲淹一生事迹;后代修葺墓园所立碑碣大多残断散落在墓侧草丛中,墓旁原有祭祠一座,今尚存房屋数间。

范仲淹墓

相关人物

范仲淹石像

范仲淹石像

范仲淹幼年丧父,母亲改嫁长山朱氏,遂更名朱说。北宋大中祥符八年(1015年),范仲淹苦读及第,授广德军司理参军。后历任兴化县令、秘阁校理、陈州通判、苏州知州、权知开封府等职,因秉公直言而屡遭贬斥。宋夏战争爆发后,康定元年(1040年),与韩琦共任陕西经略安抚招讨副使,采取“屯田久守”的方针,巩固西北边防,对宋夏议和起到促进作用。西北边事稍宁后,宋仁宗召范仲淹回朝,授枢密副使。后拜参知政事,上《答手诏条陈十事》,发起“庆历新政”,推行改革。不久后新政受挫,范仲淹自请出京,历知邠州、邓州、杭州、青州。皇祐四年(1052年),改知颍州,在扶疾上任的途中逝世,终年64岁。宋仁宗亲书其碑额为“褒贤之碑”。后累赠太师、中书令兼尚书令、魏国公,谥号“文正”,世称范文正公。至清代以后,相继从祀于孔庙及历代帝王庙。

范仲淹在地方治政、守边皆有成绩,文学成就也较为突出,他倡导的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”思想和仁人志士节操,对后世影响深远,著有《范文正公文集》传世。

轶事传说

伊川县当地流传有赐葬的传说,据传范家坟地本是皇上选中的皇家坟地,却被嫁给范仲淹四子的公主讨要给了范家。一日,公主找到皇上,哭着撒娇提意见:“你给我找的婆家太穷了,连块坟地都没有,这人死了可怎么办?”皇上知道这是女儿来巧要这块风水宝地,于是就哈哈笑着把坟地赐给了范家。

范仲淹像

范仲淹像

地理位置

范仲淹墓位于河南省洛阳市伊川县彭婆镇许营村。

范仲淹墓

开放时间

08:00—18:30

交通线路

从伊川县彭婆镇出发,向南沿县道行驶11千米即可到达。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。