-

胡厚宣 编辑

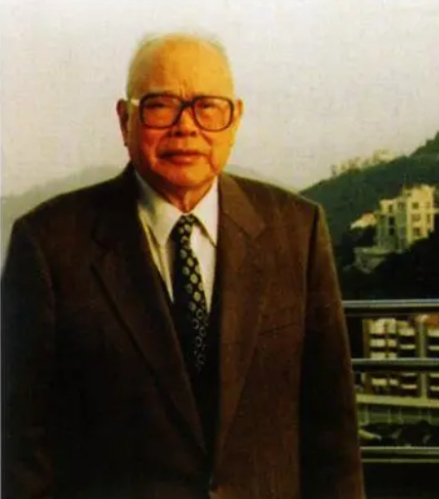

胡厚宣(1911年12月20日—1995年4月16日 ),幼名福林,生于河北省保定市望都县。中国甲骨学家、历史学家、考古学家、殷商史学家。

民国十七年(1928年),胡厚宣考入北京大学预科,两年后升入史学系。 民国二十三年(1934年)北京大学史学系毕业。毕业后入中研院史语所工作,参加安阳殷墟发掘团,参与殷墟第10、11次发掘,期间主持发掘1004号大墓。其后主要负责协助董作宾整理殷墟第1—9次所得甲骨,并为《殷虚文字甲编》作全部释文。 民国二十九年(1940年)至民国三十五年(1946年)在齐鲁大学国学研究所任研究员,兼任中文系、历史系主任、教授。民国三十六年(1947年)至1956年任复旦大学教授兼中国古代史教研室主任。1956年调中国科学院历史研究所任研究员、学术委员、先秦史研究室主任,兼任中国史学会理事、中国考古学会理事、中国古文字研究会理事、中国殷商文化学会会长等职。 1995年4月16日去世,享年84岁。

胡厚宣在教学、科研的同时,致力于甲骨文材料的搜集、著录工作。他的《战后宁沪新获甲骨集》(1951年)、《战后南北所见甲骨录》(1951年)、《战后京津新获甲骨集》(1954年)等书, 为甲骨文的流传作出了贡献。1978年至1982年期间出版的《甲骨文合集》13册,是甲骨学史上里程碑式的著作,为今后甲骨学研究奠定了基础。

全名:胡厚宣

所处时代:近现代

民族族群:汉族

出生地:河北省望都县大王庄

出生日期:1911年12月20日

逝世日期:1995年4月16日

主要作品:殷商史、甲骨文合集、战后宁沪新获甲骨集、甲骨文与殷商史、甲骨学商史论丛、甲骨年表

本名:胡福林

国籍:中国

籍贯:河北省保定市

毕业院校:北京大学

求学经历

清宣统三年(1911年)十一月初一(12月20日),胡厚宣生于河北省望都县大王庄一个普通的农民家庭,父亲是教师,家中生活比较清苦。胡厚宣未入私塾,六岁就读于乡村国民小学,后入保定第二模范小学。 民国十三年(1924年)考入保定培德中学。在培德中学,遇国文老师缪钺,在国学方面打下基础,胡厚宣在中学四年的八个学期中,科科成绩名列第一。 并于毕业时获奖金帮助上大学。

民国十七年(1928年),胡厚宣考入北京大学预科,两年后升入史学系。 当时北大的校长是蒋梦麟,文学院的院长是胡适,史学系雅士云集,阵容强大。此时,胡厚宣认真听讲,配合着课程讲座,还研读了清代学者大量的朴学论著及梁启超、罗振玉、王国维、郭沫若等名家名作。

民国二十三年(1934年),胡厚宣于北京大学历史系毕业。还在北京大学史学系读书时,胡厚宣就以《楚民族源于东方考》展露才华。 在大学里,胡厚宣随诸大师游于古史,即接受王静安“古史二重证”思想,并用此种方法来写作论文。

初试考古

民国二十三年(1934年),胡厚宣于北大毕业后,傅斯年就把他延揽入中央研究院历史语言研究所考古组安阳殷墟发掘团。就这样,胡厚宣如愿以偿,进入仰慕已久的中央研究院历史语言研究所。 旋即被派往安阳,投入了殷墟第十、第十一次的发掘工作。发掘工作由梁启超的次子,毕业于美国哈佛大学考古学专业的梁思永主持。参加的年轻人有号称“十兄弟”的李景聘、石璋如、李光争、尹达、尹焕章、祁延霈、胡厚宣、王湘、高志寻、潘悫等人。胡厚宣于10月1日到达安阳。由于第一次来,人地两生,由尹达和祁延霈到车站把他迎接到安阳城内发掘团西冠带巷办事处,第二天便到侯家庄工作站。10月3日发掘团宣布开工,胡厚宣随从大家到田野实地参加发掘工作。胡厚宣虽然是第一次参加田野考古发掘,但聪颖过人,善于学习,由梁思永指导,随同尹达工作。他很快便进入状态,待能辨认土色、土质后,即行单独工作。很快,对于辨认遗迹,处理现象,测量绘图,器物分类,并能仔细观察,随时记录,已到运用自如的阶段。从10月3日开始,到11月20日,在这月余的期间内,每人各找出一个墓的踪迹。并将每个考古单位编上了号:尹达1001,祁延霈1002,石璋如1003,胡厚宣1004。由于田野经费的限制不能增加工人,为提高工作效率,遂把1003、1004两墓停掘,以其部分工人加入1001、1002两墓工作。胡、石二人领着少数工人到同乐寨发掘史前遗址。在此期间,胡厚宣对于地层的叠压,遗迹的分析,彩、黑、灰三层文化的异同,又增加了不少知识和经验。继而又同到侯家庄工作地分别协助刘、祁工作。12月19日侯家庄工作地东区开始发掘,西区工作全部停止,全体员工都到东区工作,一直到12月底。 著名的牛鼎、鹿鼎和36捆铜矛,就出自他主持发掘的1004号大墓内。

民国二十四年(1935年)春,继续举行第十一次发掘。3月15日开工,至6月15日止,共作81天。发掘工作仍由梁思永主持。工作人员有石璋如、尹达、祁延霈、李光争、王湘、尹焕章、胡厚宣。工作地点仍在侯家庄西北冈,分东西两区继续上次未完的工作。胡厚宣的任务仍是继续发掘他的1004大墓。5月7日,李济和郭宝钧到安阳,8日即到工地视察。随着李、郭两先生的到来,胡厚宣所挖的1004墓有了重要的发现。9日下午,在南道口的东南角未被盗坑波及的一块夯土中,深7.9米处出了两个大方鼎:鹿鼎小,在东;牛鼎大,在西。自1004大墓发掘之后,胡厚宣就不再参加殷墟田野考古了。改从室内整理甲骨工作。 同年夏,胡厚宣回到南京本所,整理研究殷墟出土的甲骨。先协助董作宾编辑《殷墟文字甲编》,然后根据拓本,对照实物,撰写《殷墟文字甲编释文》,并有简单的考证。

民国二十五年(1936年)殷墟第十三次发掘出土整坑甲骨,运抵南京,由董作宾指导,胡厚宣带领技工进行清理。一共获得17096片甲骨,数量居历次的发掘之冠,史料价值也是独一无二的。此时,胡厚宣写有《第十三次发掘所得甲骨文字举例》《殷墟127坑甲骨的发现和特点》等论文。这期间还发表了《甲骨文材料之统计》《论殷代的记事文字》《中央研究院殷墟出土展品参观记》等文,与董作宾合编《甲骨年表》,翻译了日本学者梅原末治《中国青铜器时代考》一书。

辗转西南

民国二十六年(1937年)“七七事变”后,胡厚宣随史语所一路疏散,甲骨材料仓促装箱,先运长沙,经桂林,再运昆明。乃由胡厚宣、高去寻两先生登记编号。 胡厚宣陆续发表了《卜辞下乙说》《释牢》《卜辞杂例》《释兹用兹御》《卜辞同文例》《卜辞记事文字史官签名例》《卜辞中所见之殷代农业》等数十万字的重要论文,进一步引起了学术界的关注。

民国二十八年(1939年),顾颉刚初任成都齐鲁大学国家研究所主任,特邀胡厚宣和钱穆前往任研究员。民国二十九年(1940年)胡厚宣告别了工作近七年的历史语言研究所来到齐鲁大学国学研究所。在齐鲁大学,胡厚宣除任研究员外,还曾担任过中文系主任、中国历史社会学系主任。在研究所为研究生讲授甲骨文,在大学中讲授商周史、考古学通论等课程。

民国三十一年(1942年)发表《甲骨学商史论丛》,获当时全国学术审议会二等奖。在收集研究甲骨文方面,取得卓越成绩。解放前,他整理出版了《甲骨六录》《战后宁沪新获甲骨集》《战后南北所见甲骨录》《战后京津新获甲骨集》,共收录甲骨10061片。

任职复旦

民国三十六年(1947年),胡厚宣应周谷城之邀,到上海复旦大学历史地理系任教授兼中国古代史教研室主任。他开过史料学、考古学、先秦史、商周史、春秋战国史等课。在该校任中文系的陈子展教授还邀胡厚宣为中文系讲授文字学,古文字学、甲骨字等课程。

1954年,中国科学院新建立历史研究所第一、二所。第一所是研究从先秦到魏晋南北朝这一段的历史,所长是郭沫若院长兼,副所长是尹达。胡厚宣上课忙迫之中,还出了八本书。除《古代研究的史料问题》《五十年甲骨文发现的总结》《五十年甲骨学论著目》《殷墟发掘》四书之外,还把在抗战胜利后,奔走于京津宁沪搜集的材料编为《战后宁沪新获甲骨集》《战后南北所见甲骨录》《战后京津新获甲骨集》和《甲骨续存》四书。中科院历史研究所曾要向复旦大学调胡厚宣到北京,复旦大学党委书记、副校长李正文说,“高教部曾副部长(昭抡)早就替我挡驾了,调令根本没到学校来。”

北上入京

胡厚宣

胡厚宣

胡厚宣来所后的一项重大科研任务就是主持《甲骨文合集》,经过一段时间的筹备,《甲骨文合集》正式的编辑工作,从1961年4月开始。《甲骨文合集》编纂工作委员会的工作成员,先搜罗、校勘、整理已出版著录甲骨文的专书和论文,当时正值国民经济困难期间,为了搜拓甲骨,胡厚宣吃过各种苦头。待材料搜集齐全之后,接着的工作就是校对重出、去伪存真、拼合断片、归属、精选、补拓等一系列极为烦琐的科学整理。为《甲骨文合集》的编辑工作,胡厚宣倾注很多。工作做做停停,断断续续加以开展。

1980年8月5日,为完成《合集》分册释文任务,胡厚宣召开全体参编人员会议,对已印出或印制中的各分册作了分工,并对每册“初稿”完成后,学者的“初稿”交换校对,即“互校”也作出了安排。会上,胡厚宣介绍推荐一批有价值的研究成果,并反复强调:全书释文的体例和文字的隶定,要尽量保持全书的一致性。

1982年8月,《合集》第二批分册也印制出齐,胡厚宣马不停蹄,在随后的8月28日召开全体会议,检查了各册释文的进度并作出其他事项决定。

晚年时期

1984年8月,胡厚宣为西安古文字第5届年会大会主席,公布《八十五年来甲骨文材料之再统计》,揭示国内外收藏殷墟出土甲骨文总数为154604 片。同年10月主持安阳全国商史学术讨论会。

1985年,胡厚宣主编的《甲骨文合集》共13卷,全部出齐。这部书,与谭其骧教授主编的《中国历史地图集》,被称为“新中国社会科学最重大的两项成就”。

1986年,胡厚宣以75岁高龄加入中国共产党。 1987年9月,胡厚宣主持安阳殷商文化国际讨论会,有中、日、美、加、英、法、德、澳、意等国专家学者百余人出席。

1989年9月,胡厚宣又在安阳主持召开殷墟甲骨文发现90周年国际学术研讨会,宣布正式成立殷商文化学会并担任会长。 胡厚宣晚年不顾年迈体弱,致力于史学研究,以致积劳成疾,不幸于1995年4月16日去世。

甲骨学

甲骨整理

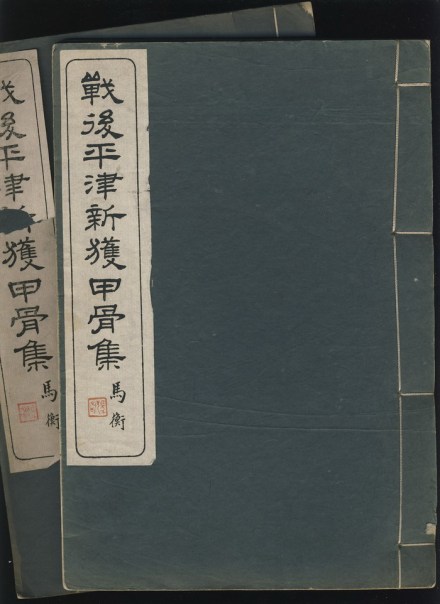

战后平津新获甲骨集

战后平津新获甲骨集

《战后宁沪所获甲骨集》,1951年由上海来薰阁书店出版,全书收录甲骨文共1143片,共分三卷。该书有许多重要的资料,如关于妇好的记载,奴隶暴动记载等,其中101号是一块牛胛骨,宽约24厘米,长约43厘米,是甲骨文中最大最全的一版。《战后南北所见甲骨录》也在1951年由上海来薰阁书店出版,收录甲骨文达3276片。

《战后京津所获甲骨集》,1954年由上海群联出版社出版,全书四册,收录甲骨5642片。所载材料大部分是第一次著录的新材料,其中有罕见的牛肋骨刻辞、人骨刻辞等。第520号“四方风名”为辍合版,胡厚宣在京庆云堂看到半块,想到与1941年所作《甲骨文四方风名考证》有关,就以高价买下,回成都后才发现和1936年中央研究院第十三次发掘所得半块正好相接。

这四部著作最大的特点,是在甲骨著录编辑体例方面的创新。最早出版的甲骨著录书,一般不予分类,后来有些著录书采取了分类编排,如郭沫若1933年在日本出版的《卜辞通纂》,但还没有分期分类编排的先例。胡厚宣首次采用了分期分类的方法,其分期采用了“四期法”:第一期盘庚、小辛、小乙、武丁,第二期祖庚、祖甲,第三期廪 辛、康丁、武乙、文丁,第四期帝乙、帝辛。而分类则尽量详细,包括气象、农产祭祀、田猎、征伐、行止、灾祸、占卜、营建、梦幻、疾病等多达二十四类。

这样的编排体例纲目清晰,科学性强进一步方便了对甲骨文资料的利用。自此以后,一些大型的甲骨著录,如日本贝家茂树的《京都大学人文科学研究所藏甲骨文字》我国第一部大型甲骨文资料汇编《甲骨文合集》等,都采用了这种分期分类的编排体例。

1956年,《甲骨文合集》列入国家科学发展规划。1959年,编纂工作正式启动。郭沫若任主编,胡厚宣任总编辑,协助郭沫若处理日常编纂工作及相关具体事务。编纂工作时停时辍,直至编辑成员从河南息县“五·七”干校毕业回京后,《甲骨文合集》编辑工作才再次启动。在胡厚宣总编辑的带领下,编辑组成员齐心协力,努力夺回已失去的十年大好时光。1978年底,《甲骨文合集》的全书图版稿基本完成,并开始了13分册的陆续印制工作。从1978年至1982年,全书共13分册收入甲骨41956版,至此《甲骨文合集》正式出齐。

在带领编辑组进行大规模的科学整理甲骨文材料时,胡厚宣首先把当时已出版的海内外180多种著录书收齐,再广泛调查收集分藏各地的甲骨实物和拓片(或照相)。同时,尽力搜集流散海外的甲骨、拓片或照片。在编辑成书时,尽可能采用原骨的新拓本,并把一骨的正反集中,还进行了大规模的校重、辨伪、缀合、选片、集中同文和对甲骨片进行分期分类等一系列烦琐而细致的整理研究工作。仅就落录书统计,共校出重片6千多片重片次达1.4万之多。可以说,这是80多年来空前规模的“对旧著录进行了一次清查”。此外,《甲骨文合集》编辑还非常注意对所搜集材料的断片缀合,共收入缀合版2千多,其成果超过了前人,从而“使不少看来并无太大意义的残碎甲骨,在复原后产生了使人意想不到的学术价值”。

学术交流

外国不少学者也积极开展甲骨学的研究并不断取得新成果,这就迫切需要开展国际间的学术交流。早在1958年胡厚宣曾访问苏联,进行学术交流并鉴定了莫斯科列宁格勒等地博物馆所收藏的甲骨文。在莫斯科,于苏联国立东方文化博物馆中国艺术陈列部,看到有十几块甲骨文,胡厚宣指出是伪品。这些甲骨曾被苏联出版的《世界通史作为插图采用过,致使苏联的专家都大吃一惊。在列宁格勒国立爱米塔什博物馆,收藏着一批由卫国战争中牺牲的学者布那柯夫所蒐集的一批甲骨,但有人认为是假东西并不被重视,经胡先生鉴定完全是真品,引起苏联方面的高度重视。

1981年,胡厚宣参加中国考古学古代史代表团出访日本,与日本许多著名的甲骨学家进行了学术交流。日本所藏的甲骨除中国之外居国外首位,其中大部分都已发表过,只有天理大学参考馆收藏着一批甲骨,一直尚未见公布。在日本学者陪同下,他用了一整天时间认真观察了这批甲骨,认定这些甲骨为罗振玉、王国维的旧藏。经日本学者应允,胡厚宣作了选录,并在后来予以发表,1982年和1983年,胡厚宣两度去美国访问讲学,在美先后停留了四个月,访问了旧金山、纽约等九个城市,与美国学术界进行了广泛的学术交流。1982年还分别参加了在香港和夏威夷召开的中国古文字和商史讨论会,在会上发表了学术论文。

殷商史

帝王研究

胡厚宣

胡厚宣

地理研究

胡厚宣对于殷代地理的研究,有专文三篇:《殷代共方考》(1944年)、《卜辞地名与古人居丘说》(1944年)、《甲骨文士方为夏民族考》(1989年)。此外散见于他文中的尚多,如《卜辞中所见之殷代农业》一文就专辟“农业区域”一节,考证地名概不下二十处。共方、土方属殷代最重要的两个方国,而古人聚居环境如何,更是史家素来极为关注的“焦点”课题。因此,胡厚宣这些论文,对于方国地理、历史文化地理以及夏商民族史、民族关系史源流变迁的探讨,无疑具有重大的指导意义。

礼制研究

关于殷商礼制的研究,王国维有《殷周制度论》《殷礼征文》等名作问世。胡厚宣也有两篇名作——《殷代封建制度考》(1944年)、《殷代婚姻家族宗法生育制度考》(1944年),其所揭示的内容,实堪与王国维二文相美,而所立论则可谓后出转精。缪钺说:此二文“说明封建宗法之制,殷时已有之,非周人所创。能补正王国维《殷周制度论》之疏误,持论尤为情湛。”并题辞谓“观堂所木明,于兹得真释。”按,胡厚宣后一文约三万字,论及一妻与多妻、家族与宗法、求生与产神、分与嘉否、子名与子子、大子与小王、子女与子孙诸题,题题有新意,若贯通一体,则即殷商婚姻、家族、宗法、生育种种制度的断代全史,故一向受到史家好评。

社会研究

胡厚宣于民国三十二年(1943年)所作《殷人疾病考》一文,是中国古代医学研究史上公认的重要文献。该文根据甲骨文考证出殷人疾病凡十六种,“具备今日之内、外、脑、眼、耳、鼻、喉、牙、泌尿、产妇、小儿、传染诸科”。此种发现,不啻为史林快事。杨树达马上就写了《读胡厚宣君殷人疾病考》予以介绍,而有关的研究文章更是迄今未绝。1956年周宗歧仅以发现殷人已知龋一端,便曾震动了世界医学史坛。关于殷商社会研究,胡厚宣的《殷代的刖刑》(1973年)、《甲骨文所见殷代奴隶的反压迫斗争》(1976年)同样值得重视,这两篇文章是作者运用历史唯物论原理研究奴隶社会阶级斗争的成功之作,别家论著中屡见称引。

经济研究

殷代的农业、蚕桑丝织业水平究竟如何,这是治史者所不得不面对的大问题。胡厚宣对此问题的探索,用力勤,收获多,称重学界。如果说他的《殷代农作施肥说》(1955年)及其《补正》(1963年)、《再论殷代农作施肥问题》(1981年)、《殷代的蚕桑和丝织》(1972年)是独具慧眼、秀出士林的话,那么他的《卜辞中所见之殷代农业》(1944年)则可谓包罗弘富、令人耳目一新。郭沫若《卜辞中的古代社会》曾认为“在以后为耕器的殷代的农业当然还不甚发达”,而胡厚宣则从殷代农业的环境、区域、管理、技术、产品、礼俗诸方面展开论述,最后得出结论说:“农业者,乃殷代之主要产业。殷代之农业,已极为进步发达。论者以殷代为田猎游牧或原始之雏形农业社会者殊非也。”这一观点显然要比郭沫若说更接近历史事实,所以郭沫若后来在他的《古代研究的自我批判》一文中已改从胡厚宣的说法。事实上,《甲骨学商史论丛》本身也正是一部分共毂式的、既深入又全面的断代史佳作,所以日本学者称:“不是通史,但几乎包含了殷代史的主要方面,确可称为殷代研究的最高峰。由于此书,一举确定了胡厚宣在甲骨学界的地位,与王国维、董作宾并而成为三大甲骨学者之一。”

宗教研究

胡厚宣是从事殷商宗教研究成果最多、成就最大的一家。他的《甲骨文所见殷代之天神》(1941年)、《殷代之天神崇拜》(1944年)、《殷卜辞中的上帝和王帝》(1959年)三篇论文,既可以补足郭沫若《先秦天道观之发展》一文之所略,又有许多重要内容为陈梦家《综述》“宗教”一章所吸收。他的《甲骨文四力区名考》(1941年)、《甲骨文四方风名考补证》(1942年、与丁声树合作)、《释殷代求年于四方和四方风的祭祀》(1956年)发现了:武丁大骨:“东方曰析,风曰协;南方曰夹,风日微;西方日彝,风曰韦;北方日宛,风曰役。”武丁时求年于四方龟版:“帝于东方曰析,风曰协,求年;帝于安南方曰夹,风曰微,求年;帝于西方曰舞,风曰韦,求年;一北方曰宛,风曰役,求年。”《山海经》:东方曰析,来风曰俊。南方曰因,来风曰民。西方曰夷,来风曰韦……《尚书·尧典》:厥民析,鸟兽孳尾(东)。厥民因,乌兽希革(南)……这确堪称为地下文献与地上文献相互发明、且以地下文献为主的“二重证据法”应用的佳例。此文世后即引起丁极大反响,杨树达、陈梦家、于省吾、严一萍等人陆续有论文发表。

此外,《殷人占梦考》对有关殷人宗教意识作了考察。《中国奴隶社会的人殉和人祭》(1974年)则深人探讨了殷人的宗教行为,该文所揭示的事实,使奴隶社会的残酷性暴露无遗,比起理论阐述来,其说服力要强得多。北大教材《商周考古》“人殉与人祭”比较多地吸收了胡厚宣文中的内容,足为明证。《甲骨文商族鸟图腾的遗迹》(1964年)、《甲骨文所见商族鸟图腾的新证据》(1977年)二文,则发现了上亥之“亥”字头上的“鸟”图腾即《诗·商颂·玄鸟》“天命玄鸟,降而生商”之玄鸟。

历象研究

董作宾曾以十余年之力撰《殷历谱》,但最终并未取得预期的成果。此事说明对殷代历象的研究有很大的难度。胡厚宣的论著则推进了对殷代纪年的方法、殷代中原气温较现代暖润的结论以及殷代日月食纪录的含义等的研究,这些论文有:《甲骨文中之天象纪录》(1940年)、《“一甲十癸”辨》(1941年)、《殷代年岁称谓考》(1942年)、《气候变迁与殷代气候之检讨》(1944年)、《殷代卜龟之来源》(1944年)、《关于殷代之气候》(1944年,与吕炯合作)、《论卜辞中关于雨雪之记载》(1945年)、《殷代的冰雹》(1980年)、《卜辞“月日又食”说》(1985年)。

缪钺:

①说明封建宗法之制,殷时已有之,非周人所创。能补正王静安《殷周制度论》之疏误,持论尤为精湛。

②余与厚宣弟相识六十余年矣。当厚宣十余岁肄业培德中学时,天资岐嶷,勤勉精进,余决其必成伟器,故赠诗有“美志云霄上,清才兰蕙芬”之句。其后数十年中,世路崎岖,沧桑多变,而厚宣以坚韧不拔之操,致力于甲骨文商史钻研之业,所撰专著论文以及资料之搜集,董理考订,补前修之未密,启后学以新途,广博渊深,蜚声国际,为士林所推重。

杜正胜:厚宣先生终生勤学,甲骨文及商史造诣,久已誉满学林,望重中外,信必在学术史中占一重要地位。

徐中舒:余生既逢甲骨文发露,故师友间治此学者尤众,而陈义丰长、用志专笃、翕然为世所崇信者,则不得不推三人焉:曰海宁王静安(王国维)先生,南阳董彦堂(董作宾),望都胡厚室先生。此三人者,或资丰富之收藏,或与发掘之工作,凡先民之手迹,不但有墨本可据,且得摩拂其物,而较其点画卜兆,故其所得弥为深切,实为甲骨文划时期之学者焉。若夫网罗放矢、广征博引、比类并观、剖析微茫,比则厚宣今兹所努力以赴者也。

张光直:世界甲骨文失其泰斗,中国考古史学界失去了一位诲人不倦的导师,先生一生著作已使他在学术殿堂中占了一席不朽地位。

李学勤:二十世纪甲骨学,在前半段他是总结者,在后半段他是学术领头人。

内滕戊申:《论丛》不是通史,但几乎包含了殷代史的主要方面,确可称为殷代研究的最高峰。由于此书,一举而确定了胡氏在甲骨学界的地位,与王国维、董作宾先生并称为三大甲骨学者。

吉林大学古籍研究所古文学研究室:胡老是继四堂之后甲骨文界第一人,他的学问和人品教育了几代人,他在甲骨文研究上的贡献将永垂青史。

山东古文学研究会:先生乃学界巨擘人所共仰,道德功业蜚声中外,超迈前贤后罕来者,分哲人萎矣天下哀恸。

关系 | 姓名 | 简介 |

|---|---|---|

父亲 | 胡步云 | 字倬汉,清朝时考取秀才,在天津教家馆。 |

妻子 | 桂琼英 | — |

儿子 | 胡振宇 | — |

作品名 | 出版社 | 出版时间 | 出版地点 |

|---|---|---|---|

《中国青铜器时代考》一册(译日本梅原末治著) | 商务印书馆 | 1936年 | 上海 |

《甲骨年表》一册(与董作宾合编) | 商务印书馆 | 1937年4月 | 上海 |

《甲骨学商史论丛初集》四册 | - | 1944年 | 成都 |

《甲骨学商史论丛三集》一册 | - | 1945年 | 成都 |

《甲骨学商史论丛四集》二册 | - | 1946年 | 成都 |

《古代研究的史料间题》一册 | 商务印书馆 | 1950年 | 上海 |

《五十年甲骨文发现的总结》一册 | 商务印书馆 | 1951年 | 上海 |

《战后宁沪新获甲骨集》二册 | 来章阁书店 | 1951年4月 | 上海 |

《战后南北所见甲骨录》三册 | 中华书局 | 1951年11月 | 上海 |

《五十年甲骨学论著目》一册 | 中华书局 | 1952年2月 | 上海 |

《战后京津新获甲骨集》四册 | 群联出版社 | 1954年3月 | 上海 |

《殷墟发掘》一册 | 学习生活出版社 | 1955年1月 | 上海 |

《甲骨续存》三册 | 群联出版社 | 1955年12月 | 上海 |

《甲骨文合集》十三册 | 中华书局 | 1978年-1983年 | 北京 |

《苏德美日所见甲骨集》一册 | 四川辞书出版社 | 1988年3月 | 成都 |

《甲骨续存补编》《甲编》三册 | 天津古籍出版社 | 1996年6月 | 天津 |

参考资料: | |||

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。