-

可移动文物 编辑

馆藏文物(可收藏文物)

可移动文物指馆藏文物(可收藏文物),即历史上各时代重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等,分为珍贵文物和一般文物;珍贵文物分为国家一级文物、二级文物、三级文物。“可移动文物”的保护单位以博物馆、纪念馆、图书馆或民间收藏。

截至2022年,中国国有可移动文物1.08亿件/套 。

中文名:可移动文物

别名:可收藏文物

包含:历史上各时代重要实物等

保护单位:博物馆、纪念馆、图书馆或民间

“文物调查及数据库管理系统建设”项目于2001年启动,截至2010年底,已全面完成了全国文物系统博物馆全部馆藏珍贵文物数据的采集工作,共采集文物数据超过166万条,其中一级文物数据4.8万余条,累计拍摄文物照片近387万张,录入文本信息3.05亿字,接收数据总量15.16TB,基本摸清全国文物系统馆藏珍贵文物家底。

国家文物局拟于2012年至2016年开展国有可移动文物普查,对国有单位收藏保管的可移动文物的数量、分布保存现状及国有文物收藏单位现状等基本情况进行普查统计。

可移动文物普查

可移动文物普查

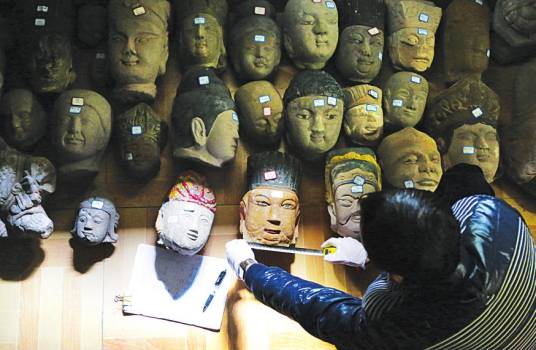

可移动文物普查,主要是对文物藏品信息登录采集,并通过数字化方式进行传播。对于文物藏品信息的采集最重要的就是拍摄工作,整体的拍摄以及一些细节、微距的拍摄,譬如不同字画的在不同倍率拍摄的笔触效果图,不同年代的瓷器在不同倍率下拍摄的气泡效果图等等。

可移动博物馆普查不仅仅是调查统计文物数据,而是在此基础上更好发挥文物信息的价值和作用,让藏在禁宫中的文物活起来,服务人民群众。近期有一些博物馆开展文物展览活动,便携式显微镜应用展览进行现场观测,让更多的群众能亲自体验到文物,还有一些开展“历史教室”、华夏古乐展演等社会教育服务活动,在现场用手持式显微镜观测进行共享,以互动体验的形式让文化遗产走进百姓的生活,向市民普及经典国学。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。