-

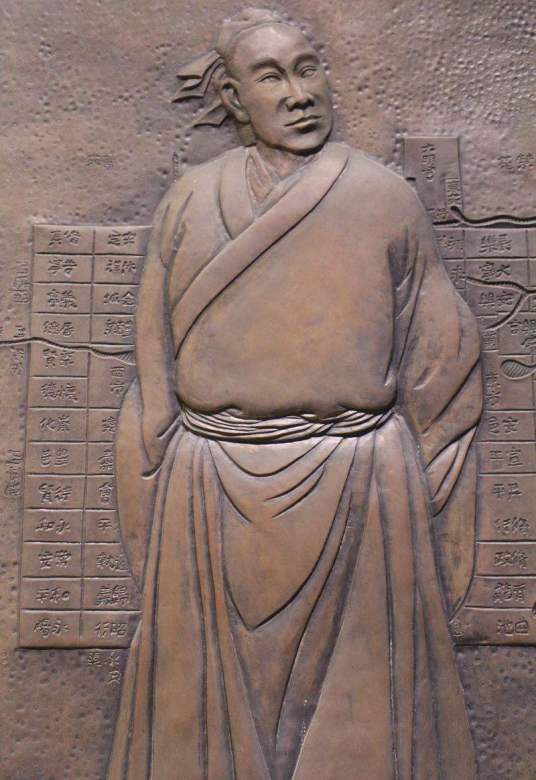

宇文恺 编辑

宇文恺(555年-612年11月6日 ),字安乐,号名父公子。朔方夏州(治今陕西省靖边县北)人 ,一说代郡武川县(今内蒙古武川县)人 。中国北周至隋朝官员、城市规划和建筑工程专家。

宇文恺出身于鲜卑武将功臣世家,自幼博览群书,有巧思,精熟历代典章制度和多种工艺技能。北周末年,累官至上开府、匠师中大夫,袭封祖爵安平郡公。隋朝建立后,躲过政治清洗,并负责规划和兴建隋首都大兴城和东都洛阳城及其宫殿衙署;又开凿广通渠,决渭水达黄河,以通漕运;置梁公堰,分黄河水入通济渠。此外,他还主持修建了隋朝的宗庙、离宫仁寿宫、隋文帝和独孤皇后的陵墓,以及观风行殿、显仁宫、隋长城等大型工役。自匠作少监、匠作大匠迁升至工部尚书,深受隋文帝、隋炀帝宠遇。大业八年(612年),宇文恺随炀帝出征高句丽,战后进位金紫光禄大夫。同年去世,享年五十七岁。获赐谥号“康”。

宇文恺作为中国第二次大一统帝国隋时的工官,适逢大兴土木、制度重建的时代,进行了大量城市规划和建筑设计实践,以其深厚的理论功底、卓越的规划和建筑才能,规划设计了当时最重要的城市和建筑,并且述古创新、论著甚丰,对当时和后世的城市规划和建筑理论产生重大影响。是中国古代城市规划和建筑史上一位承前启后的伟大人物。撰有《东都图记》《明堂图议》《释疑》《东宫典记》等著作,多已散佚。

全名:宇文恺

别名:宇文安乐

字:安乐

谥号:康

封号:安平郡公

所处时代:南北朝至隋朝

民族族群:鲜卑族

出生日期:555年

逝世日期:612年11月6日

主要成就:设计建设隋大兴城和洛阳城

主要作品:《东都图记》、《明堂图议》、《释疑》、《东宫典记》

最高官职:工部尚书

籍贯:朔方夏州,一说代郡武川县

初露锋芒

西魏恭帝二年(555年),宇文恺出生。当时其父宇文贵任益州刺史 ,故宇文恺可能生于蜀地 ;也有研究者认为他生于代郡武川县(今内蒙古武川县),而长于夏州(今内蒙古乌审旗南白城子) 。其先祖应为匈奴苗裔,后称鲜卑宇文氏 。

宇文恺三岁时就因父功被封为双泉县伯,七岁时袭祖父宇文莫豆干的爵位安平郡公。虽然身在将门,他与擅长骑射的兄弟们不同,喜好读书,使自身博学多闻,擅作文章,多才多艺,号“名父公子”。

北周末年,宇文恺最初任千牛(一作右侍上士),累官至御正中大夫、仪同三司。大象二年(580年),杨坚任北周丞相后,宇文恺又被任命为上开府、匠师中大夫,掌管“城郭、宫室之制及诸器物度量” ,在建筑科学和工程管理方面崭露锋芒。

数规工役

建大兴城

开皇元年(581年),杨坚建立隋朝,是为隋文帝。为了巩固自己的统治地位,隋文帝大肆诛杀北周宗室宇文氏,以清除北周残余势力。宇文恺原也被定入诛杀之列。由于宇文恺家族与北周宗室有别,二兄宇文忻又拥戴隋文帝有功,加上他本人的才华深得隋文帝的赏识,因而方幸免一死。

开皇二年(582年)二月 ,隋文帝“修宗庙”,宇文恺被起用,任营宗庙副监、太子左庶子,负责宗庙的兴修事务。宗庙建成后,被加封为甑山县公,食邑一千户。

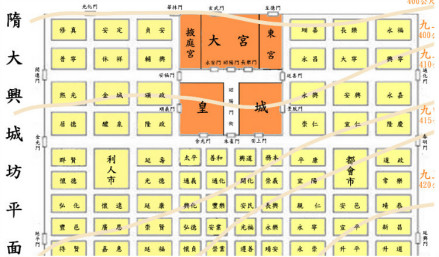

大兴城(长安城)

大兴城(长安城)

由于杨坚在北周时曾被封为大兴郡公,故新都命名为大兴城(今陕西西安)。开皇三年(583年),新都建成,而仓廪尚虚,需要大量转运关东米粟,渭水多沙,河水深浅不固定,漕运的丁役深以为苦。开皇四年(584年)六月,文帝下诏兴建漕渠,令宇文恺率领水工凿渠,引渭水通黄河,自大兴城东至潼关三百余里,名叫广通渠。渠成后,转运便利,“关内赖之”,隋唐关中的富庶颇得益于此。

建仁寿宫

后来,宇文恺担任莱州刺史,在任上有“能名”,百姓镌石以歌颂其德政 。开皇六年(586年)闰八月,宇文恺的二兄杞国公宇文忻因谋反被诛,宇文恺也受株连而解职,“除名于家”,许久不得升迁。其后曾奉命修复鲁班故道。

开皇十三年(593年)二月,隋文帝令右仆射杨素在岐州(今陕西凤翔)北营造仁寿宫。杨素以宇文恺有巧思,“奏前莱州刺史宇文恺检校将作大匠”,负责仁寿宫工程的筹划和设计。杨素、宇文恺等人平山填谷,以构筑宫殿,使之“高台累榭,宛转相连”,宫殿区“制度壮丽”,成为极其雄伟的宫殿建筑群。但在营建过程中,杨素等人督役严急,造成大量服役丁夫死亡。很多人疲备不堪,倒地而死,尸体被填入坑中,上面用土石覆盖,筑成平地。死亡者数以万计 。同年,文帝下诏命诸臣议明堂之制,宇文恺按《礼记·月令》的记载,制造出明堂的木制模型,进献给文帝,想要在安业坊建造,后未能实行 。

开皇十五年(595年)三月,仁寿宫建成,宇文恺被任命为仁寿宫监,授仪同三司,接着又被任命为将作少监 。后来,仁寿宫成为文帝晚年经常临幸的别宫。

仁寿二年(602年)八月,独孤皇后去世。闰十月,杨素和宇文恺受命营造皇陵太陵。独孤皇后入葬后,宇文恺因功被恢复安平郡公的爵位,食邑一千户。

建设东京

仁寿四年(604年)七月,隋炀帝杨广继位。鉴于大兴城位置偏西,又水陆交通不便,也为了更进一步加强对河北、山东以及江淮地区的控制,决定在洛阳故都附近建造新城,作为东京。 十一月癸丑,隋炀帝在巡幸洛阳时下诏说,洛阳的地理位置“控以三河,固以四塞,水陆通,贡赋等”,“今可于伊、洛营建东京,便即设官分职,以为民极也”。

大业元年(605年)三月十七日,隋炀帝命宇文恺为营东都副监(不久后迁将作大匠),与尚书令杨素、纳言杨达负责营建东京,每个月役使壮丁二百万人,又洛州城内的居民和各州的富商大贾几万户充实东京;废弃二崤道,开辟册道。 到大业二年(606年)正月初六日,“东京成”,其营建过程前后仅历十个月,是又一座在短时间内经周密规划、设计、建造而成的大型城市。在营建东京时,宇文恺“揣帝心在宏侈,于是东京制度穷极壮丽”。故此宇文恺博得隋炀帝的欢心,被进位开府仪同三司。

其间,宇文恺还受命在河南郡寿安县(今河南宜阳)营造显仁宫。显仁宫南连皂涧,北跨洛水,征调大江以南五岭以北的奇材异石,输送到东京;又搜求海内的嘉木异草,珍禽奇兽,用以充实皇家园苑。

规度北巡

大业三年(607年),隋炀帝北巡,下诏修长城,命宇文恺负责“规度”。当时,炀帝想要向突厥人炫耀隋朝的强大,命宇文恺建造大帐,帐中可以容纳数千人。七月初七日,炀帝来到这座设于城东的大帐,宴请启民可汗及其部属。八月,炀帝从榆林出发,经过云中,溯金河而上,命令宇文恺等人制造观风行殿,殿上可容纳侍卫几百人,行殿可以离合,下设轮轴,可以很快地推移。又命宇文恺制作行城,行城周长二千步,以木板为主体,用布蒙上,再画上彩画,行城上观台、望敌楼全都齐备。突厥等族人惊叹,认为是神功,每每望见御营,十里之外就跪伏叩头,没人敢骑马。炀帝见状,非常高兴,多次赏赐宇文恺财物。

随征辽东

大业四年(608年)三月,宇文恺升任工部尚书。

大业七年(611年),宇文恺再上《明堂议表》,议明堂之制,并绘明堂图并制作木样,恰逢讨伐辽东高句丽(时名为高丽),此动议未能实现。

大业八年(612年)三月,隋炀帝征伐高句丽,宇文恺随行。为了渡过辽水(今辽宁大凌河),炀帝命宇文恺在辽水西岸架设三道浮桥。浮桥建成后,引着浮桥向东岸靠近,浮桥短,距东岸还有一丈多长的距离。隋军只能跳入水中与高丽军交战,高丽兵占据高地势回击,隋军无法登岸,死伤众多。于是隋军收兵,将桥又带回西岸。炀帝又命令少府监何稠接长浮桥,两天接成,各军依次相继进发,才大破高丽。宇文恺所造浮桥虽因测量河宽不准确而未能成功,但却为何稠的接桥工作奠定了基础。事后,他因“渡辽之功,进位金紫光禄大夫”。

卒于任上

大业八年十月初八日(612年11月6日) ,五十七岁的宇文恺在工部尚书任上逝世。隋炀帝深感悼念惋惜,赐谥号为“康”。

营建大兴

大兴城的营建,史称“制度多出于高颎”,“高颎虽总大纲,凡所规画,皆出于恺”。宋代的宋敏求在《长安志》中也说在隋大兴城兴建时,“命左仆射高颎总领其事,太子左庶子宇文恺创制规模,将作大匠刘龙、工部尚书巨鹿郡公贺楼(娄)子干、大(太)府少卿尚龙义并充使营建”。可见高颎主要是提出都城的总的制度,并负责总的施建方针,而具体的规划、设计则是由宇文恺完成的,其他的副使主要是协助负责施工和材料管理诸事务。

大兴城的兴建,不是在旧有基础上进行改建、扩建而成的城市,而是在短时间内按周密规划兴建而成的崭新城市。全城由宫城、皇城和郭城组成,先建宫城,后建皇城,最后建郭城。开皇二年(582年)六月开始兴建,十二月基本竣工命名大兴城,次年三月即正式迁入使用,前后仅九个月,其建设速度之快实令人惊叹。整个工程的规划、设计、人力、物力的组织和管理都应是相当精细和严谨的。在规划设计和建设施工中,还得考虑地形、水源、交通、军事防御、环境美化、城市管理、市场供需等的配套,以及都城作为政治、军事、经济、文化中心的特点等诸多方面的因素,解决一系列复杂的问题。因此大兴城的兴建标志着当时的中国所达到的经济和科学技术水平。

大兴城的规划吸取了曹魏邺城(故址在今河北临漳邺镇东)、北魏洛阳城的经验,在方整对称的原则下,沿着南北中轴线,将宫城和皇城置于全城的主要地位,郭城则围绕在宫城和皇城的东、西、南三面。分区整齐明确,象征着皇权的威严,充分体现了中国古代京都规划和布局的独特风格,反映了统治者专制集权的思想和要求。特别是把宫室、官署区与居住区严格分开,是一大创新。

北宋吕大防在《隋都城图》题记中,曾称赞大兴城的布局思想:“隋氏设都,虽不能尽循先王之法,然畦分棋布,闾巷皆中绳墨,坊有墉,墉有门,逋亡奸伪无所容足。而朝廷官寺,居民市区不复相参,亦一代之精制也。”

清代徐松也说:“自两汉以后,至于晋、齐、梁、陈,并有人家在宫阙之间。隋文帝以为不便于事,于是皇城之内惟列府寺,不使杂居,公私有辨,风俗齐整,实隋文之新意也。”

在大兴城的规划和兴建中,对于环境美化和给排水问题,也给予了高度的重视。整个城址位于渭水南岸,西傍沣河,东依灞水、浐水,南对终南山。根据其地理环境和河道情况,开凿了三条水渠引水入城。城南为永安渠和清明渠,城东为龙首渠,龙首渠又分出两条支渠。三条水渠都分别流经宫苑再注入渭水,不但可以解决给排水问题,而且可以进行生活物资的运输。水渠两岸种植有柳树,形成了“渠柳条条水面齐”的宜人景色。城东南还开辟有曲江“芙蓉园”,其“花卉周环,烟水明媚,都人游赏盛于中和节。江侧菰蒲葱翠,柳荫四合,碧波红蕖,湛然可爱”,是全城的风景区和旅游区。

在大兴城的规划、设计中,也还存在着严重的缺陷。其突出者有三:

其一是没有很好地考虑当时社会发展的需求,城市规模过大,超越了时代的要求。其城南四列里坊,经过隋唐两代三百多年的时间,始终没有多少住户,非常冷落荒凉。正如宋敏求所说:“自朱雀门南第六横街以南,率无居人第宅。”其注又云:“自兴善寺以南四坊,东西尽郭,虽有居者,烟火不接,耕垦种植,阡陌相连。”

其二是大兴城的道路虽然很宽,但全是土路,雨雪时泥泞不堪,难以通行,有时连上朝都得停止。为了排水,路面都是中间较高,两侧有宽、深各两米多的水沟,但由于城内地形起伏较大,排水仍有困难,以致暴雨后常有坊墙倒塌,居民溺死的事故发生。

其三是在漕运方面也存在着较大的问题。有时漕运不通,即造成粮食供应匮乏。为此,终于酿成了都城的东迁。

在当时的社会、经济、科技条件下,大兴城有如此规模的建设和成就,是值得人们赞颂的。大兴城的设计和布局思想,不但对中国后世的都市建设有着很大的影响,而且对日本、朝鲜的都市建设也有着深刻的影响。如日本飞鸟、奈良时代的都城藤原京、平城京,就是仿效大兴城的布局特点而建造的。平城京东西三十二町,南北三十六町,每隔四町均有大路相通,形成整齐有序的棋盘状。宫城也是位于城北正中,四周以官衙和贵族邸第围绕,明显地体现着大兴城的特征。

营建东都

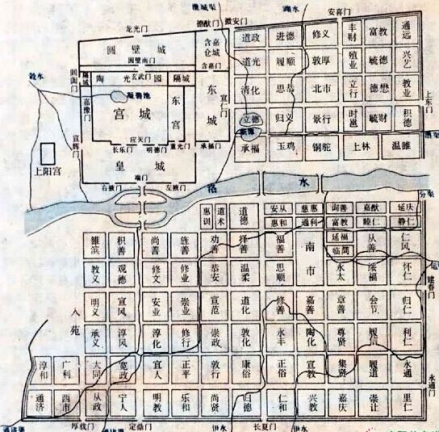

营建东京是宇文恺在城市建设方面的另一个重大成就。

东京,又谓“新都”,是隋唐时期的都城。它位于汉魏洛阳城之西约十公里,北依邙山,南对龙门,地理位置十分优越。正如李吉甫所说:“北据邙山,南直伊阙之口,洛水贯之,有河汉之象,东去故城一十八里。”由于水陆交通方便,自隋代至北宋,一直作为都城,成为一个政治、经济和交通的中心。

东京的营建是一个浩大的工程。据《隋书·食货志》记载:“始建东都,以尚书令杨素为营作大监,每月役丁二百万人。”《大业杂记》中记载:“初卫尉刘权、秘书丞韦万顷总监筑宫城,一时布兵夫,周匝四面,有七十万人。城周匝两重,延袤三十余里,高四十六尺。六十日成。其内诸殿基及诸墙院,又役十余万人。直东都土工监常役八十万人,其木工、瓦工、金工、石工又役十余万人。”

唐初张玄素曾对唐太宗言及他所见营建东都的情况,说:“臣又尝见隋室造殿,楹栋宏壮,大木非随近所有,多从豫章(今江西境)采来。二千人曳一柱,其下施毂,皆以生铁为之,若用木轮,便即火出。铁毂既生,行一二里即有破坏,仍数百人别赍铁毂以随之,终日不过进三二十里。略计一柱,已用数十万功,则余费又过于此。”从这些记载,可以看到其用工量的大致状况。建造大兴城的用工状况,虽缺乏史料记载,但参照有关东京的记载,当与东京的用工数量相当。

洛阳城

洛阳城

开凿广通渠

开皇四年(584年)六月,宇文恺又受命负责开凿广通渠工程。据记载:“隋主以渭水多沙,深浅不常,漕者苦之”,“诏太子左庶子宇文恺帅水工凿渠,引渭水,自大兴城东至潼关三百余里,名曰广通渠。漕运通利,关内赖之。”其后,宇文恺出任莱州(今山东掖县)刺史,“甚有能名”。

营建宫城

紫微城

紫微城

李吉甫称:“(东京)宫室台殿,皆宇文恺所创也。恺巧思绝伦,因此制造颇穷奢丽,前代都邑莫之比焉。”其中以乾阳殿最为奢华,是皇帝举行大典和接待重要外国使团的地方。“殿基高九尺,从地至鸱尾(房脊两端的兽)高一百七十尺,十三间二十九架,三陛轩。文掍镂槛,栾栌百重,楶拱千构,云楣绣柱,华榱璧珰,穷轩甍之壮丽。其柱大二十四围,倚井垂莲,仰之者眩曜。南轩垂以珠丝网络,下不至地七尺,以防飞鸟。四面周以轩廊,坐宿卫兵。”“殿庭东南西南各有重楼,一悬钟,一悬鼓,刻漏即在楼下,随刻漏则鸣钟鼓。”宫城正门则天门,“门上飞观相夹,门外即朝堂”。因其太奢,至武德四年(621年)唐高祖李渊令人焚毁另建。

修建会通苑

宫城西面是上林西苑,又名会通苑,在今洛阳涧西一带。据《大业杂记》记载:“(大业)元年夏五月西苑,周二百里,其内造十六院,屈曲绕龙鳞沟。”苑内引涧河汇水成海,周十余里,海中造蓬莱、方丈、瀛洲三神山,高出水面百余尺,台观殿阁布置在山上,风景非常壮观。缘渠作十六院,门皆临渠,堂殿楼观,极为华丽。为了引洛水入苑,宇文恺还修筑了月陂。

据李吉甫《元和郡县图志》卷五记载:“洛水,在(洛阳)县西南三里。西自苑内上阳之南弥漫东流,宇文恺筑斜堤束令东北流。当水冲,捺堰九折,形如偃月,谓之月陂。”

国家粮仓

宫城的东北面为含嘉城,城里为含嘉仓,是一座贮藏粮食的大型国家粮仓。据《大业杂记》记载:“大业元年,炀帝建东都洛阳,在宫城东建含嘉仓。”

据1969年以来的考古发掘,含嘉城的总面积约43万平方米,四面有城墙,城墙为挖槽夯筑而成。在仓城的东北和偏南地区,勘探出大小不等的圆形或椭圆形的地下粮窖287座,估计全城的地下粮窖应在400座以上。

由于东京漕运方便,又在含嘉城内储藏了大量粮食,避免了大兴城发生粮荒的问题,使其粮食供应得到了保障。

皇城

皇城,名太微城,又称子城,亦称南城、宝城,在宫城南面,由一条横街与宫城相隔,“东西五里一十七步,南北三里二百九十八步,周一十三里二百五十步,高三丈七尺。实测东西长与宫城相同,南北宽为1843.6米。其城曲折,以象南宫垣”。

皇城是军政机构和宗庙的所在地。“城中南北七街,东西五街。左宗庙,右社稷。百僚廨署列于其间,凡省六,寺九,台一,监四,卫十有八。东宫官属,凡府一,坊三,寺三,率府十”。

郭城

洛阳城

洛阳城

白居易有诗云:“百千家似围棋局,十二街如种菜畦。”既形象又贴切地描绘了大兴城的布局特征。二说:“东西五千六百十步,南北五千四百七十步”,实测南北最长处7312 米,东西最宽处7290米。全城纵横大街各十条,一般宽41米,把全城划分为“里一百三,市三”。这些里坊分布在北区的东部和整个南区,其中南区的里坊与街道最整齐。里坊平面作方形或长方形,面积比大兴城的里坊略小,坊内辟十字形街道。由于里坊小街道窄,临街开门的住宅随之增多,这样就使城内各部分的关系显得比较紧凑。

城中的街道都很宽。通向城门的街道之宽度都在百米以上;最宽的是界于宫城和皇城之间的横街,宽达220米以上;位于南北中轴线上的主干道朱雀大街宽150米;不通城门的街道宽42—68米;最窄的是四周沿城墙内侧的顺城街,宽25米。里坊都筑有坊墙,坊中也有街道。大的里坊四面开四个坊门,中辟十字街;小的里坊开东西二门,有一条横街。这些纵横相交的街道形成一个交通网络,井然有序。各大街的两侧都开有排水沟,街道两旁植以榆、槐为主的行道树,株行距整齐划一,使道路成为宽广笔直的林荫大道,为城市增添了风采。

令狐德棻:“少好学,颇解属文,杂艺多通,尤精巧思。”

张舜徽:“他对我国古代建筑技术的发展作出了巨大贡献。”

修筑长城

大业三年(607)六至八月,宇文恺跟随隋炀帝北巡。在此期间,他奉命修筑长城,创制了三项活动性的建筑物。

关于宇文恺修筑长城事,有的论著仅引述《隋书》本传的记载:“及长城之役,诏恺规度之。”未指明修长城时间,所修是哪段长城。

查史籍记载,隋炀帝在位时修长城有两次。第一次修长城在大业三年七月,“发丁男百万筑长城,西距榆林,东至紫河,二旬而罢”。榆林郡系大业三年所置,其治所在今内蒙古自治区准格尔旗及黄河东岸托克托、和林格尔一带。紫河在定襄郡大利县,《隋书·地理志》中记载:“大利县,大业初置,带郡。有长城,有阴山,有紫河。”大利故城在今内蒙古自治区乌兰察布盟南部清水河县境。紫河即今内蒙古自治区南部、山西省西北长城外之浑河,蒙古语名为乌兰穆伦河。

第二次修长城在大业四年七月,“发丁男二十万筑长城,自榆谷而东”,九月“诏免长城役者一年租赋”,可见该役已结束。据《资治通鉴》卷一八零记载:“此榆谷当在榆林西。”可推知此次所修长城为由榆林郡治向西至榆谷一段。

据《隋书》本传记载,宇文恺规度长城事是在“进位开府,拜工部尚书”之后,而据《隋书·炀帝纪》上记载,宇文恺拜工部尚书是在大业四年,因而其所修长城似应为第二次。实际上此记载有误,因宇文恺大业四年七月未到榆林,他是大业三年随隋炀帝北巡时,于六月至八月逗留榆林的。在《隋书》本传长城役记载之后,也说“时帝北巡”,宇文恺在此期间造大帐和观风行殿。故可判定,宇文恺规度长城之役为炀帝时的第一次修长城,即大业三年七月,所修长城为榆林至紫河一段。

活动筑物

大帐

造于七月。《隋书》本传记载:“时帝北巡,欲夸戎狄,令恺为大帐,其下坐数千人。”《资治通鉴》卷一八零也记载:“帝欲夸示突厥,令宇文恺为大帐,其下可坐千人。甲寅帝于城东御大帐,备仪卫,宴启民及其部落,作散乐。诸胡骇悦,争献牛羊驼马数千万头。”《北史·炀帝纪》上亦云:“甲寅,上于郡城东御大帐,其下备仪卫,建旌旗,宴启民及其部落三千五百人,奏百戏之乐。”

观风行殿

造于八月。据《隋书》本传记载:“又造观风行殿,上容待卫者数百人,离合为之,下施轮轴,推移倏忽,有若神功。戎狄见之,莫不惊骇。”又《资治通鉴》卷一八零也记载:“令宇文恺等造观风行殿,上容侍卫者数百人,离合为之,下施轮轴,倏忽推移。”

行城

造于八月。《资治通鉴》卷一八零记载:“又作行城,周二千步,以板为干,衣之以布,饰以丹青,楼橹悉备。胡人惊以为神。”

其中,大帐当是大型帐篷。观风行殿应是一种活动性建筑,上面为宫殿式木构建筑,可以拆卸和拼装;下面设置轮轴机械,可以推移,惜其具体形制和结构史无明言,难以详悉。行城应是一种板装并附有布屏的围城,《资治通鉴》虽未明言系宇文恺所作,但其记述紧接在造观风行殿之后,当亦是宇文恺负责制作的。

另据《资治通鉴》卷一八一记载,大业五年(609年)六月,隋炀帝西巡,至张掖(今甘肃张掖)时,亦“御观风行殿,盛陈文物,奏九部乐,设鱼龙曼延,宴高昌王、吐屯设于殿上,以宠异之。其蛮夷陪列者三十余国”。此观风行殿是否即是大业三年宇文恺所造的,抑或是重造,录以备考。

这些大型的活动性建筑,从另一侧面反映了他在机械制造方面有着很高的造诣。

明堂设计

除了规划、设计和主持施工,建造了一系列大型建筑工程外,宇文恺还在明堂设计方面花费了大量心血,取得了重要的成就。

明堂原是周代朝廷的前殿,传说其形制是周公所立,并“朝诸侯于明堂,制礼作乐,颁度量,而天下大服”。后世追崇周制,把明堂制度神圣化,成为中国古代举行大典和宣明政教的大殿,凡朝会及祭祀、庆典、选士、教学等大典,都在其中举行。也可以说,明堂象征着帝王的权威,即所谓“天子坐明堂”。因此,历代统治者都对明堂制度非常重视,但具体的明堂形制是什么样子,则仅凭臆测,众说纷纭,争论不休。因而各代虽都有制定明堂制度之举,却均未能形成定制。

隋文帝平陈之后,也把建立明堂制度提上了议事日程。开皇十三年(593年),诏命礼部尚书牛弘等议定明堂制度,当时任检校将作大匠的宇文恺曾献上明堂本样。他“依《月令》文,造明堂木样,重檐复庙,五房四达,丈尺规矩,皆有准凭”。宇文恺所献的明堂木样受到隋文帝的赞赏,于是文帝下令有关官吏在长安安业里规划出地皮,准备建立明堂。可是由于朝中的儒生意见不同,长时间不能形成一致意见,只好作罢。

隋炀帝继立之后,宇文恺又上“明堂议”及明堂木样。关于宇文恺所上明堂议及木样事的具体时间,据《隋书·礼仪志》一记载:“及大业中,恺又造《明堂议》及样奏之。炀帝下其议,但令于霍山采木,而建都兴役,其制遂寝”,则似应该是在大业元年三月营建东都开始之前,即大业元年一、二月间。但此时隋炀帝刚登位不久,忙于巩固其统治地位,又欲兴建东都,宇文恺是很会揣测帝心的,想不致于在此时奏上“明堂议”及木样。而此记载也仅言大业中,若是在大业元年初,当会指明是大业初,而不会称“大业中”的。据《隋书·宇文恺传》记载:“帝可其奏,会辽东之役,事不果行。” 隋炀帝征辽东之役,是大业七年着手进行准备,第二年发兵的,则宇文恺所上的奏议和木样当在大业六年底至七年初之间,这应是比较可信的。

宇文恺所上的《明堂议表》除引经据典,考证明堂制度外,还附有建筑设计图和立体木制建筑模型。为完成此一工作,他花费了大量的心血。他“远寻经传,傍求子史,研究众说,总撰今图。其样以木为之,下为方堂,堂有五室,上为圆观,观有四门”。这是一篇很有学术价值的建筑考古学文献。虽说其所议定的明堂制度只能作一家之说,无能定论,但从他所绘制的建筑图和据此制作的木制立体模型,却可以推断他已经使用了比例尺。这种利用比例关系绘制建筑图和制作立体建筑模型的方法,在中国建筑史上是一大创举,具有重大的科学意义。

关系 | 姓名 | 简介 |

|---|---|---|

父亲 | 宇文贵(?-567) | 历任北魏、西魏、北周,官至太保,封许国公。卒赠太傅,谥号“穆” |

长兄 | 宇文善 | 北周时官至开府仪同大将军、柱国、洛州刺史、上柱国 |

次兄 | 宇文忻 | 北周时官至上柱国,封英国公 |

儿子 | 宇文儒童 | 官至游骑尉,后追随王世充,拜尚书左丞 |

宇文温 | 官至起部承务郎,后追随王世充,拜尚食直长 | |

以上内容来源 | ||

时间 | 剧名 | 饰演者 |

|---|---|---|

2005 | 《秦王李世民》 | 韩振华 |

2008 | 《隋炀帝》 | —— |

《周书》卷19《宇文贵附宇文恺传》

《资治通鉴》卷175 ~卷181

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。