-

通剧 编辑

通剧,是江苏南通的传统戏曲剧种之一。原为僮子戏,它源于上僮子。僮子是民间的巫师,是从楚越的巫文化“以舞降神”发源而来,在南通一带形成南通僮子这种富有本地特色的巫师。

僮子在祭祀、祈祷、招魂等活动中进行舞蹈歌唱,渐渐把一些故事、七字调加入唱词中,这种歌唱方式为百姓所喜闻乐见,就慢慢传播开来,最后登上舞台,形成了通剧。

中文名:通剧

原为:僮子戏

地区:江苏南通

属性:江苏南通传统戏曲剧种之一

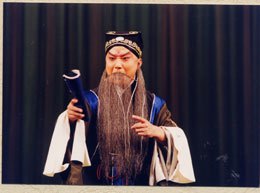

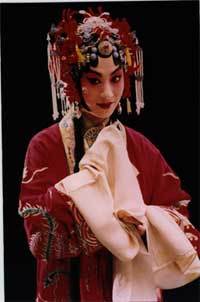

通剧

通剧

僮子的做“劝”(劝世文)演戏,尽管纯朴得过于简陋,粗糙得近乎原始,但它却千真万确是典型的民间戏剧,并拥有数十万计的观众,长演长盛,历久不衰。像南通这样地处沿海地区,经济和文化发达的城市,南通僮子依然比较完整地保留着原始、古朴的风貌,这简直令人不可思议。建国后,僮子摒弃其祭神驱鬼的迷信内容,利用其说唱形式,演现代剧,推陈出新,逐步改造成为通剧,在编导、表演、音乐、舞美等方面都有提高。近年来,南通僮子不仅被列为专门课题重点研究,而且越来越引起国内外学者的重视和兴趣。

通剧

通剧

70年代末由一些通剧艺人与通剧爱好者先后组成8个通剧队:英雄乡通剧队(1980年9月成立)、秦灶乡通剧队(1981年1月成立,1991年随乡划入南通市郊区)、四安乡通剧队(1981年2月成立)、平东乡通剧队(1982年6月成立,次年解散)、石南乡通剧队(1982年8月成立)、幸福乡通剧队(1983年2月成立,幸福乡划入南通市之前,通剧队即归唐闸文化馆)、新联乡民艺通剧队(1983年7月成立)、赵甸乡通剧队(1984年1月成立,不久自行解散)。

新人新腔

通剧

通剧

演员队伍打破了童子老艺人一统天下的局面,吸收年轻的业余剧队赏。邀请原伶工学社张玉昆,担任形体教师。原更俗京剧团周凤霞担任化妆、服装课老师。引进越剧导演,融进话剧、歌舞等风格。剧目以现代戏为主,排练现代戏《红色的种子》和创作剧目《上河工》 。1958年底, 《上河工》参加江苏省第二届戏曲观摩演出大会,并获奖。

剧种改革

南通市实验通剧团成立后,排演现代戏《好书记》《枯井沉冤》《白毛女》《血泪荡》《社长的女儿》《绿野红花》《李双双》《李印》《夺印》《丰收之后》《活捉罗根元》《木匠迎亲》 ;改编整理古装戏 《王清明合同记》《郑三郎上西天》《陈英卖花》《花仙果》《借年》等。同时移植京剧和其他剧种的古装系剧目40余出,如《窦娥冤》《秦香莲》《珍珠塔》等。

通剧

通剧

通剧在继承童子戏老腔老调的基础上,加强声腔改革,通过现代戏《白毛女》 、传统戏《陈英买水》等,进行了一系列实验。实验通剧借鉴、糅合了京剧、歌剧、话剧的表演手法,探索新型地方戏戏曲化的路子。但实验一波三折,加上三年自然灾害的影响,1964年9月,南通市实验剧团撤消,走完了为期7年的改革历程。

名存实亡

通剧

通剧

不久后,艺人自由组合成松散的民间演出队。伴奏废除民族管弦乐队,仍然用锣鼓伴奏,演出场所以村台为主,现代戏剧目逐渐减少,传统戏为主,疏离了实验通剧的探索实践,回归到童子戏的传统套路上去了。但是,通剧的探索实践,从声腔、剧目、表演、舞美等方面对二十世纪八十年代后的童子戏演出,注入了新的活力,并催发了新编历史剧的相继问世,如《魏二郎》《花子街》等。另有传统戏《郑三郎上西天》《珍珠塔》《王清明合同记》《陈英买水》等20余部盒式录音带以通剧的名义问世,实质上是带有鲜明实验通剧印记的童子戏。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。