-

栖霞山 编辑

栖霞山(Qixia Mountain),又名摄山 ,位于江苏省南京市东北的栖霞区 ,坐标为北纬32°09'—32°10',东经118°22'—119°14',距南京市城区约22千米,总面积约825.4公顷。 栖霞山属宁镇山脉西段北支, 主峰为凤翔峰,海拔286米。

栖霞山经历了前震旦纪至第四纪四个阶段的地质演变,逐步奠定了栖霞山的骨架,形成了当下的丘陵地貌。 栖霞山也是珍稀名石“栖霞石”的产源地。

栖霞山素有“六朝胜迹”之称,历史上曾有五王十四帝登临栖霞山,在明代被列为“金陵四十八景”之一,有“一座栖霞山,半部金陵史”的美誉。 栖霞山天然植物资源丰富,植被覆盖率将近95%,被誉为“金陵第一明秀山”。 栖霞山建有中国国家AAAA级旅游景区—栖霞山风景名胜区和中国国家级森林公园—南京栖霞山国家森林公园, 拥有中国佛教 “四大丛林”之一的南朝古寺“栖霞寺”在内的历史古迹遗址80多处,还拥有15个地质遗迹类资源,是荟萃了宗教文化、帝王文化、绿色文化、民俗文化、地质文化、石刻文化、茶文化的一座山脉。

中文名:栖霞山

外文名:Qixia Mountain

别名:摄山

所属山系:宁镇山脉

地理位置:江苏省南京市东北的栖霞区

走向:东西走向

主峰:凤翔峰

海拔:286 m

气候条件:北亚热带湿润气候

开放时间:7:00—17:00

门票价格:50元/人次(淡季),秋季红枫节期间:80元/人次(旺季)

占地面积:825.4 公顷

著名景点:栖霞寺、舍利塔、千佛岩、纱帽峰、、碧云亭、明镜湖、小营盘遗址、天开岩

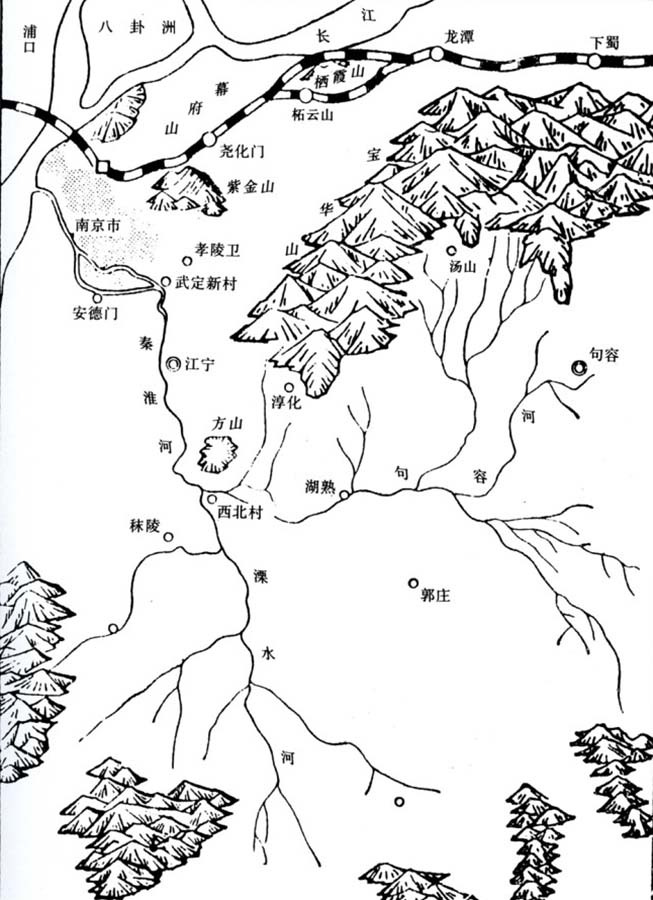

南京市区周边区域地形及栖霞山所处位置

南京市区周边区域地形及栖霞山所处位置

地质

栖霞山山体主要由石灰岩、砂岩等组成,北麓由带状花岗岩分布,地质学上的“栖霞灰岩”源于此。

栖霞山的地质遗迹资源类型丰富、质量较高,其中一级地质遗迹亚类有4个,包括区域性标准剖面、典型沉积岩相剖面、中小构造、典型金属矿床,占地质遗迹亚类的26.7%。二级地质遗迹亚类8个,占53.3%。三级地质遗迹亚类3个,即滑坡遗迹景观、地裂与地面沉降遗迹景观和采矿遗迹景观,占20%。15个地质遗迹亚类中一、二级地质遗迹亚类共占80%,超过一半的比例,表明栖霞山地区的地质遗迹资源价值较高。

地貌

栖霞山属于宁镇褶皱带,地貌为构造剥蚀低山丘陵区 ,区内地势东高西低、地形起伏,有多座山峰,从高到低相对高差约270米。栖霞山地势区内古生代石灰岩、砂页岩和中生代火山岩、火山灰碎屑岩分布。其北坡为侏罗纪火山岩覆盖,南坡被下中侏罗纪象山群覆盖,轴部有古生界岩层出露。 在山坡和沟谷中有第四系松散堆积。栖霞山褶皱和断裂构造均很发育,矿产资源和地下水较丰富,固体矿产以铅、锌、银矿和石灰岩为主。

栖霞山地貌

栖霞山地貌

植被

栖霞山地植被覆盖率将近95%,属北亚热带含常绿成分的落叶阔叶林地带,主要由针叶林、阔叶林、针阔混交林、山顶灌丛等植被组成。是南京地区重要的物种基因库和城市生物多样性的保护基地。

土壤

栖霞山成土母质为基岩风化的坡积和残积物,发育的土壤以普通黄棕壤为主,另有少量的岩性土(山红土、紫红土),石灰岩土和望江亭东侧的老红土。

气候

栖霞山属北亚热带湿润气候带和季风环流的海洋性气候区,季风显著,冬冷夏热,四季分明,日照充足,水资源充沛。年平均温度15.3℃,七、八月最高,平均约27—28℃,一月最低,平均2℃左右。极端最低温-14.0℃,极端最低温均值-9.9℃(参考南京气象资料)。无霜期7个月,年均降水量1000毫米。在月份分配上,以7月最多,12月降水量最少,在季节分配上,夏季多、冬季少,春季多于秋季。

植物资源

栖霞山共有植物600余种,其中野生植物就多达500余种,隶属于342属108科。其中蕨类植物11科14属19种;裸子植物3科4属4种;被子植物94科342属477种,种类最多的科为菊科,其次为禾本科、豆科、蔷薇科等。栖霞山植物资源中许多97科、属在古地质历史时期已经出现,例如木贼属、海金沙属、栎属、朴属、枫香属等第三纪已经存在的枫杨属、榉属、黄连木属、八角枫树等,第三纪以前的古老植物有石栎、苦槠、化香等。 栖霞山上共有各类树木约126万株,中药类共有6大类159种之多。代表树种有枫杨、枫香、三角枫、马尾松、构树、槲栎、盐肤木、黄连木、椴树、紫藤等。

栖霞山是“中国四大赏枫胜地”,栖霞山上枫林主要由枫香、红枫、黄连木、榉树、五角枫、山胡椒等红叶品种组成。观赏效果较好的区域主要集中在霜红苑、桃花扇亭、桃花湖、天开岩、太虚亭、小营盘、枫林湖等。

栖霞山珍稀植物8属8种。其中野生3属3种,分别是野大豆、短穗竹和明党参;栽培类5属5种,分别是国家二级保护植物银杏、国家一级保护植物水杉、国家二级保护植物杜仲、国家二级保护植物鹅掌楸。

栖霞山的植物

动物资源

野生动物资源据中国动物地理区划,栖霞区的动物区系属东洋界中印亚界华中区东部丘陵平原亚区。在生态地理动物群方面,属亚热带林灌、草地—农田动物群。牙獐原为长江中下游地区有蹄类的优势种,扬子鳄、白鳍豚、江豚、中华鲟等为特有动物,已少见。

矿产资源

栖霞山蕴藏丰富的铅、锌、银、石灰石等矿藏资源,铅、锌、银等矿已开采多年,其中铅锌金属超过200万吨,是华东地区最大的铅矿床。非金属矿主要有白云石矿、石灰石矿、石膏矿、黏土矿、脉石矿、煤矿等;金属矿分布广泛,主要有铅锌矿、银矿、金矿、锰矿等。地质上称为石中瑰宝的“栖霞石”即生产于此。

旅游资源

【主词条:栖霞山风景名胜区、南京栖霞山国家森林公园】

栖霞山内有中国国家级文物保护单位3处,省级文物保护单位1处,市级文物保护单位4处。栖霞山建有中国国家AAAA级旅游景区—栖霞山风景名胜区和中国国家级森林公园—南京栖霞山国家森林公园。 分布有明镜湖、栖霞寺 、舍利塔、千佛岩、纱帽峰、碧云亭、始皇临江处、小营盘遗址、半馆、桃花涧、陆羽茶庄、乾隆御花园、禹王碑等景点。栖霞山风景名胜区是融自然山水、红叶景观、石林景观和历史人文为一体的综合性风景名胜区。

特别说明:栖霞山风景名胜区范围不仅包括栖霞山主体,也包含栖霞山周边的南象山和北象山。

南京栖霞山国家森林公园面积1019公顷,由中国国家林业局公布批准,现实中未有挂牌。南京栖霞山风景名胜区面积860公顷,由江苏省文化和旅游厅公布,两者区域高度重叠,但并不完全一致。

栖霞寺

千佛岩

栖霞寺舍利塔

纱帽峰

碧云亭

枫岭

始皇临江处

小营盘遗址

桃花涧

红叶谷

陆羽茶庄

御花园

天开岩

栖霞山景色

栖霞山景色

栖霞山景色

栖霞山景色

山名由来

“栖霞”并非山之初名。据说古时山上盛产野参、当归、首乌、茯苓、甘草等中草药,有滋养摄生(即养生)之效,故名“摄山”。栖霞山起初名不见经传,自南朝时起,栖霞山因寺而出名,成为中国佛教圣地。南齐时,平原人明僧绍,将其宅院“栖霞精舍”赠予法度禅师,法度将院改建为寺,并命名为“栖霞寺”,摄山也因寺得名“栖霞山”。

人文历史

明 张宏《栖霞山图》

明 张宏《栖霞山图》

明代 张宏《栖霞山图》局部

明代 张宏《栖霞山图》局部

明永乐、万历二帝南巡时,都曾游历此山。地方官府还在寺后中峰建行宫,为万历驻跸之所。

明朝崇祯七年(1634年),明代画家张宏以栖霞山为画题,创作了一幅《栖霞山图》,真实地描绘出了明朝时期栖霞山的风貌。整幅画面气势恢宏,以千佛岩为主体,纵深地铺洒出一片葱郁的森林。《栖霞山图》是明朝时期栖霞山的历史影像资料,为国家一级文物,现藏于台北故宫博物院。

清咸丰年间(1851—1861年),清军与太平军在此激战,人文景观与自然景观皆受严重破坏。清末民初,宗仰禅师重建。

1949年后,南京市人民政府重视栖霞山风景资源开发,开始对原有林抚育管理,并在可林地植树造林,树种以马尾松、黑松、刺槐为主。“文革”期间,抚育与造林被迫停止。

1956年辟栖霞山为寺庙园林,成立栖霞山管理处,随之修缮寺殿庙宇、亭台楼阁,绿化方丈庭院。

1958年整修竣工,对外开放。

1963年7月27日,栖霞山管理处与栖霞寺签订协议,栖霞山产权归栖霞山管理处,管理处每年补贴寺庙7000元。“文革”期间,寺庙被作为华东煤炭勘探队四营驻地。山上停止植树,原有林地亦缺少抚育管理,致使山林荒芜,寺庙与山亭颓废。

1972年,江苏省人民广播电台建调频台于山顶,山峰被削平约10米高度。

1978年后,每年继续造林,1979年和1980年从青岛、北京、庐山购进黄栌、火炬槭树种,自繁苗木以增加红叶树的品种和数量。虎山南坡叠浪岩,由于水土难保持,是一处光秃山坡,连年植树不见树,职工采取黑松小苗带土球带水移栽提高存活率。

1979年后,栖霞寺开始修复,整修工程于1980年10月竣工,并移交佛教协会管理。

1981年,开始继续每年补贴寺院7000元。

1983年4月,新评“金陵四十景”中有“栖霞丹枫”景名。

1986年5月21日,市政府决定,将大门至千佛崖畅观亭,两侧以山沟为界,面积约7公顷的景区,划交栖霞寺管理。

1988年始,又改造平山头矿区13.3公顷刺槐林,栽植枫香、火炬槭等红叶树3万余株。

1989年,桃花涧、霜红苑、景致岗植红枫、鸡爪槭1.4万株。

1990年,红叶林建成。山林经精心养护,保持了原有栖霞丹枫满山岗胜景。栖霞寺前的园林布景有开阔的草坪,有古干盘曲的紫藤,有近百年的翠柏绿荫,也有50年树龄的大枫香。红叶园“霜红苑”,配植四时红叶花木,四季皆能观赏栖霞丹枫景观。

2009年,南京栖霞山风景名胜区成为国家4A级旅游景区。

2010年12月,栖霞山森林公园经国家林业局批准成为国家森林公园。

2012年,入选由金陵晚报主办的“新金陵四十八景”。

传统习俗

春节期间,到栖霞古寺撞钟祈福是南京市民和游客的传统活动。古时每到元宵节期间,栖霞山周围的村民都要上龙王山,祭拜龙王,家家玩龙灯的习俗一直流传至今。

传说轶事

传说,栖霞寺创建人僧绍曾梦见西岩壁上有如来佛光,于是立志在此凿造佛像;他病故后,其子在南齐永明二年(484年)开始与僧智度禅师在西壁上凿佛龛,直到南朝齐永明七年(489年),三圣像才得以完成,三佛合称“西方三圣”,该殿也称“三圣殿”。南朝梁大同六年(540年)三圣像佛龛上出现佛光,惊动齐梁贵族,于是纷纷前来凿石造像。于是从南朝齐永明二年至梁天监十年(484—511年)逐渐开凿而成的佛像始有515尊,所有佛像或五六尊一龛,或七八尊一室,分凿于294个佛龛中。后来,唐、宋、元、明各代相继在纱帽峰都有开凿,连南朝在内,共有700尊。佛像大者高数丈,小者仅盈尺,号称千佛崖。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

上一篇 中国共产党代表团梅园新村纪念馆