-

尧舜禹 编辑

尧舜禹是古代中国历史中,自黄帝之后,黄河流域又先后出现了三位部落联盟首领。传说中尧,伊祁姓,名放勋,初封于陶(今山东省菏泽市定陶区),后徏于唐,辅佐其兄挚,号陶唐,谥曰尧,史称唐尧。 。山西临汾市南的伊村有“帝尧茅茨土阶”碑,尧庙村有尧庙,临汾县有尧陵、神居洞。他的生活非常简朴,古书说他“茅茨不剪,采椽不斫,粝粢之食,藜藿之羹,冬日裘,夏日葛衣”,也就是说,他住的是用没有修剪过的茅草芦苇、没有刨光过的椽子盖起来的简陋房子,吃的是粗粮,喝的是野菜汤,冬天披块鹿皮,夏天穿件粗麻衣。

舜又称有虞氏,出生在姚墟(今山东省菏泽市鄄城)。他担任部落联合体首领后,都蒲坂 (今蒲州镇),看来他的活动中心在山西的西南部。

大禹,姒姓夏后氏,名文命,字高密,号禹,后世尊称大禹,夏后氏首领。《禹贡》全书不满三千字,而多次提到位于菏泽市境内的十三个地名、水名,如大野泽、雷泽、菏泽、孟渚泽、菏水、济水、濮水、灉水、沮水、陶丘等,足以说明菏泽市是大禹治水的中心地区。

尧、舜、禹三代百余年,上下传承,关系密切,是一体部落联盟。在当时人口不过几十万人的情况下,聚居地在鲁西、豫东、淮北一带。这一区域有近七百处龙山文化遗址证明,而菏泽境内就达三百余处,表示出境内四泽十水是聚居中心。

中文名:尧舜禹

外文名:Yao Shun Yu

职业:部落联盟首领

事迹:大禹治水等

尧

人物生平

尧:中国上古部落联盟首领。姓伊祁,名放勋,“尧”是他的谥号,《谥法》上说:“翼善传圣曰尧”。

尧生于丹陵,养在母亲家——伊侯之国,后来迁于祁地,所以称尧为伊祁氏,尧以伊祁为姓。

尧

尧

因封于唐,故称“唐尧”,由于他德高望重,人民倾心于尧。他“严肃恭谨,光照四方,上下分明,能团结族人,使邦族之间团结如一家,和睦相处;为人简朴,吃粗米饭,喝野菜汤”,自然得到人民的爱戴。

尧到年老时,由四岳十二牧推举部落联盟军事首长继承人,大家一致推荐了舜。尧把自己两个女儿嫁给了舜,又对他进行了长期的考察,最后才放心的禅让。

人物事迹

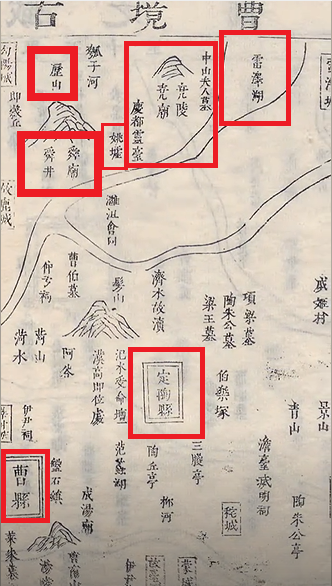

清1617年曹州志-雷泽、历山、尧陵、尧庙、姚墟、舜井、舜庙

清1617年曹州志-雷泽、历山、尧陵、尧庙、姚墟、舜井、舜庙

奇怪的是,这个青年从不用鞭打牛,而是在犁辕上挂一个簸箕,隔一会儿,敲一下簸箕,吆喝一声。尧等舜犁到地头,便问: “耕夫都用鞭打牛,你为何只敲簸箕不打牛?”舜见有老人问,拱手以揖答道:“牛为人耕田出力流汗很辛苦,再用鞭打,于心何忍!我打簸箕,黑牛以为我打黄牛,黄牛以为我打黑牛,就都卖力拉犁了。”尧一听,觉得这个青年有智慧,又有善心,对牛尚如此,对百姓就更有爱心。尧与舜在田间扯起话题,谈了一些治理天下的问题,舜的谈论明事理,晓大义,非一般凡人之见。

尧又走访了方圆百里,都夸舜是一个贤良之才。尧便决定试一试舜。尧把两个女儿娥皇、女英嫁给舜,让两个女儿观其德;把九个男儿安排在舜周围,让九个男儿观其行。把舜放进深山之中,虎豹毒蛇都被他驯服。舜头脑清醒,方向明确,深山之中不迷失,很快就走了出来。尧先让舜在朝中作虞官,试舜三年后,让舜在尧的文庙拜了尧的先祖,尧便让舜代其行天子之政。

尧立七十年得舜,二十年后尧老,舜代替尧执政,尧让位二十八年后死去。

尧陵

历史文献中记载的尧冢也有好几处,如:山东菏泽、山西临汾,历代也多以这里为主进行祭祀活动。

帝尧陶唐氏是炎帝的子孙,生于常羊,后来为部落联盟首领,《帝王世纪》说:“尧母庆都与赤龙交,生帝尧于常羊”。《史记》、《汉书》皆云:“尧作游于成阳,舜渔雷泽,汤兴于亳。”这就把从尧至汤500年间的活动中心定位在菏泽市境内。

帝尧的母亲陈锋氏,显然是舜族的女子;帝尧的两个女儿又嫁给帝舜,可知陶唐氏与有虞氏世代婚姻之族。帝尧晚年将帝位禅让给虞舜,自己居住在陶丘。《竹书纪年》云:“八十九年,尧游居于陶;九十年,尧居陶;一百年,陟于陶。”即死于陶。陶指古陶丘,在今菏泽市定陶县北。汉郑玄《诗谱》:“尧游成阳,死而葬焉。”《吕氏春秋》:“尧葬穀林,通树之。”东汉学者高诱注曰:“《(尚书大)传》曰:‘尧葬成阳’,此云穀林,成阳山下有穀林。”西汉学者刘向:“尧葬济阴。”《汉书·地理志》济阴成阳县下:“有尧冢、灵台。《禹贡》雷泽在西北。”三国《皇览》:“成阳有尧冢。”《水经注》:“成阳城西二里有尧陵,陵南一里有尧母庆都陵。”尧陵在成阳城西二里至此为定论。

今牡丹区胡集村西二里尧王寺村有尧陵遗址,经勘探为龙山文化遗址。按宋人洪适所编《隶释》,汉皇以帝尧为刘姓之远祖,在成阳大修尧陵、尧庙,留下尧陵五碑传世,成为研究尧陵的珍贵资料。该陵毁于金、元河患,今遗址尚存。

《水经注》记载:“今成阳城西二里有尧陵,陵南一里有尧母庆都陵。”如今,东距成阳故城1公里恰恰就是发现“中山夫人”尧陵石碑的尧王寺村。2008年4月上旬至8月初,考古工作者对尧陵遗址进行了初步试掘,发现它是一处堌堆遗址,平面为圆形,中间高高隆起。遗址历经新石器、商、周、汉、金、明、清等多个时期。在不同时期的文化层中,考古工作者都发现了丰富的遗迹和遗物:商代晚期发现有房基、灰坑及小型台基,出土了石钺、残圭、镰、刀、斧等;汉、金时期发现有灰坑及垫面,出土有建筑残瓦,其中在1座金代灰坑中发现了大型建筑构件——施釉鸱吻,说明当时这里有寺庙建筑。遗址最下层、也是最早地层为龙山文化堆积,这与文献中记述尧舜所处的年代吻合,看来古史所记尧在菏泽一带活动的说法并非臆造传说。

关于成阳城的位置,《水经注》云:“成阳在雷泽东南十余里。”《大明一统志》“兖州府曹州下”条记:“成阳故城在曹州东北六十里。”万历《兖州府志》、明《山东通志》《大清一统志》均明言成阳故城在曹州东北六十里。考证这些文献记载,成阳(雷泽)故城就在今菏泽牡丹区东北胡集镇胡集、陈楼两村一带。

《汉书·地理志》“济阴郡成阳县”条下,班固写有注文:“有尧冢、灵台,《禹贡》雷泽在西北。”从这里我们知道,西汉时期,成阳县就已经有尧冢、灵台了。东汉末年,皇帝大修尧陵和尧母庆都陵,为后人留下尧庙碑、帝尧碑、尧母灵台碑、成阳令唐扶碑和汉廷尉仲定碑。这五通碑不但记载了尧陵、尧母庆都陵的布局,还明确指出二陵都在成阳城附近。

2008年春,山东省文物局从尧陵挖探沟,发现为龙山文化遗址,出土龙山陶片较多。金朝于山西临汾置金尧陵、明代于山东东平芦泉山置明尧陵。弘治间,礼部尚书耿裕指示曹州学正濮琰上书,改祀尧于曹州尧陵。清乾隆元年,欲修复该陵,因陵四周皆水,故改祀于西北四十里小成阳,曰濮州尧陵。有清一代,祀尧于此。咸丰年黄泛,复毁于河。自古尧陵有四,山东占三,菏泽居二,且成阳尧陵是唯一的龙山文化遗址,是文献记载最早的尧陵。

尧帝陵位于今中国山西临汾市东北35公里郭村里隅涝河北侧。相传尧帝建都平阳(今山西临汾),因而临汾城南有尧庙,城东筑有尧帝陵。尧帝陵周土崖环峙,河水经陵前南泄,松柏苍翠,陵丘耸峙。尧陵高50米,绕周80米。陵前筑有祠宇,相传为唐初所建。

金泰和二年(1202年)碑文记载:唐太宗征辽曾驻跸于此,因谒尧陵,遂塑其像。元中统年间,道人姜善信奉元世祖命修筑尧陵。明成化、嘉靖,清雍正、乾隆间,都曾重修。现陵丘如故,松柏依旧。祠内有山门(门上为乐楼)、牌坊、厢房、献殿、寝殿、碑亭等建筑。布局紧凑,木雕精细,红墙绿瓦,围以清流古柏,相映成画。陵前祠内立有元代以来碑碣十余座,记述陵宇沿革和帝尧功绩。其中明嘉靖十八年 (1539年)尧陵碑上刻有尧陵全图,保存完好。

尧庙

尧庙位于临汾市区南3公里处。相传尧建都平阳(今临汾市),有功于民,庙是后人为祭祀尧王所建。创建年代已无可考。现存建筑原为清代遗物。前有山门,内有围廊、牌坊、五凤楼、尧井亭、广运殿、寝宫等建筑。尧王及其四大臣被喻为“五凤”。“一凤升天,四凤共鸣”,五凤楼就因此得名。

尧井相传为尧所掘,为记其功,上筑一亭。广运殿是供奉尧王的主殿,高达27米,殿宇四周设环廊,42根石柱,柱础雕刻工精,殿内金柱子肥硕,直通上层檐下,础石上云龙盘绕。龛内塑有尧王像及其侍从。庙内存在碑碣10余通,记载尧王功绩及庙宇建造经过。广运殿1998年毁于大火,后于1999年重建。

舜

人物生平

舜:中国上古部落联盟首领。姓姚,传说目有双瞳而取名“重华”,号有虞氏,故称虞舜。死后,禅位于禹。

据历史文献,帝舜的出生地就在雷泽南岸的成阳姚墟(今山东省菏泽境内)。

中国第一部文献《尚书》曰:“舜生姚墟。”西汉文献《孝经援神契》曰:“舜生姚墟。”东汉学者应劭说:“姚墟与雷泽相近。”又在其著作《风俗通义》中说:“姚墟在济阴成阳县,帝颛顼之墟,阏伯之墟。”应劭此说必有所据。两汉时,济阴郡治定陶县,成阳县是其中九县之一。学者认为姚墟在成阳县境内,且与雷泽相近。姚墟不但是舜的出生地,而且还是舜的远祖颛顼的故墟,还是帝喾的儿子阏伯的故墟。

据《史记》,颛顼生穷蝉,穷蝉生敬康,敬康生句望,句望生桥牛,桥牛生瞽叟,瞽叟生舜。自颛顼至舜七世。另据《绎史》引《吕梁碑》:“舜祖幕,幕生穷蝉,穷蝉生敬康,敬康生桥牛,桥牛生瞽叟,瞽叟生舜。”幕是舜的祖先先被史学家认同。《左传》言:“自幕至瞽叟无违命,舜重之以明德。”《国语》:“幕能帅颛顼者也。”《左传》:“陈,颛顼之族者也。”陈仍舜族,可见虞幕是颛顼之族子,自颛顼至舜至少八代。这八代之中究竟有几代人生在姚墟不得而知,但姚墟曾是帝颛顼的故居,其八代孙虞舜生在在这里是没有什么可怀疑的。

《孟子》说:“舜生诸馮。”明清方志说诸馮在菏泽南五十里,即今定陶西南左山寺一带,不确。据唐宰相姚崇考察,姚墟在雷泽平阳屯西二里,即今成阳故城西部附近。舜在鲁西南,文献有记载;尧与舜是同时代人,且又为婚姻之族,同生活在古菏泽、雷泽一带。

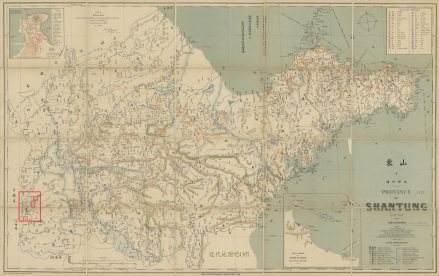

《孟子》:“舜生诸馮,迁于负夏,卒于鸣条,东夷之人也”;《墨子》:“舜耕于历山,陶于河滨,渔于雷泽,灰于常羊”;《尸子》:“虞舜灰于常羊,作什器于寿丘,就时负夏,未尝暂息”;《吕氏春秋》:“舜耕历山,陶于河滨,钓于雷泽”;《史记》:“舜耕历山,渔雷泽,陶河滨,作什器于寿丘,就时于负夏”等。历山在鄄城闫什镇历山庙村,为龙山文化遗址(距今4300年上下);雷泽在鄄城东南,古地理书记载明确;河滨在定陶,《史记》、《汉书》皆注于定陶之北济水岸边;常羊即今鄄城;成阳故城有距今7000年呈北辛文化状态的石磨棒和陶片,西有龙山文化遗址;寿丘即鄄城县西北陶丘堌堆龙山文化遗址;负夏在鄄城东北仪城寺龙山文化遗址;鸣条在菏泽城南龙山文化遗址。先秦诸子皆言舜主要活动在以上区域之内。

舜

舜

这次讨论没有结果,尧继续物色他的继承人。有一次,他又把四方部落首领找来商量,要大家推荐。到会的一致推荐舜。尧点点头说:哦!我也听到这个人挺好。你们能不能把他的事迹详细说说?

大家便把舜的情况说开了:舜的父亲是个糊涂透顶的人,人们叫他瞽叟(就是瞎老头的意思)。舜的生母早死了,后母很坏。后母生的弟弟名叫象,傲慢得没法说,瞽叟却很宠他。舜生活在这样一个家庭里,待他的父母、弟弟挺好。所以,大家认为舜是个德行好的人。

尧听了挺高兴,决定先把舜考察一下。他把自己两个女儿娥皇、女英嫁给舜,还替舜筑了粮仓,分给他很多牛羊。那后母和弟弟见了,又是羡慕,又是妒忌,联合瞽叟几次三番想暗害舜。

有一回,瞽叟叫舜修补粮仓的顶。当舜用梯子爬上仓顶的时候,瞽叟就在下面放起火来,想把舜烧死。舜在仓顶上一见起火,想找梯子,梯子已经不知去向。幸好舜随身带着两顶遮太阳用的笠帽。他双手拿着笠帽,像鸟张翅膀一样跳下来。笠帽随风飘荡,舜轻轻地落在地上,一点也没受伤。

瞽叟和象并不甘心,他们又叫舜去淘井。舜跳下井去后,瞽叟和象就在地面上把一块块土石丢下去,把井填没,想把舜活活埋在里面。没想到舜下井后,在井边掘了一个孔道,钻了出来,又安全地回家了。象不知道舜早已脱险,得意洋洋地回到家里,跟瞽叟说:这一回哥哥准死了,这个妙计是我想出来的。我们可以把哥哥的财产分一分了。说完,他向舜住的屋子走去。

哪知道,他一进屋子,舜正坐在床边弹琴呢。象心里暗暗吃惊,很不好意思地说:哎,我多么想念你呀!舜也装作若无其事,说:你来得正好,我的事情多,正需要你帮助我来料理呢。以后,舜还是像过去一样和和气气对待他的父母和弟弟,瞽叟和象也不敢再暗害舜了。

尧听了舜的事迹,又经过考察,认为舜确是个品德好又挺能干的人,就把培养舜做接班人。这在历史上被美化为禅让。但是帝尧最终为舜囚禁至死,帝尧之子丹朱被流放。舜最终由平民而践天子之位。

《括地志》云:《竹书》云:昔尧德衰,为舜所囚也。《史记·五帝本纪》正义

《汲冢竹书》云:舜囚尧于平阳,取之帝位。《广弘明集》卷一一法琳《对傅奕废佛僧事》

《汲冢书》云:舜放尧于平阳。《史通·疑古》

《括地志》云:《竹书》云:舜囚尧,复偃塞丹朱,使不与父相见也。

《括地志》云:《汲冢纪年》云:后稷放帝子丹朱于丹水。《史记·高祖本纪》正义

《竹书》亦曰:后稷放帝朱于丹水。《山海经·海内南经》注

《汲冢纪年》云:后稷放帝子丹朱。《史记·五帝本纪》正义

舜陵

舜陵,位于山西省运城市鸣条岗,是国家4A级景区、全国重点文物保护单位、全国首批旅游文化示范地。舜陵始建于夏禹,庙建于唐开元26年(公元738年),自北魏至明清1400多年间,历代帝王、官绅、乡庶市民祭祀活动从中未断。

《史记》记载,舜建都于蒲坂 (今山西运城永济)。运城市区北行15公里,在蜿蜒百里的鸣条岗西端,坐落着全国闻名的舜帝陵庙。对此,许多文人墨客曾著文褒赞。明人相宗皋写道:“观庙之形胜,北枕孤峰,涑水之波涛绕于后;南对条山,鹾海之盐花献于前。右缠黄河玉带,妫油厘降之风犹存;左拱香山瑶台,历山耕稼之迹如故。

禹

人物生平

出身显贵,黄帝玄孙

大禹

大禹

平活水土,功齐天地

禹成功治理洪水,世人便把他敬为神人,尊为“大禹”“神禹”,将他与天地相齐名,所谓天大、地大、禹大。当时人们甚至把整个中国叫“禹域”,意为大禹的天下,从而把治理江河、战胜洪灾,风调雨顺的所有美好愿望,都寄托在大禹身上。“大禹开九州,通九道,陂九泽,度九山”,大禹几乎成为无所不能的天神。

大禹

大禹

1876年版山东省地图-明确标注历山、雷夏泽在菏泽市境内

1876年版山东省地图-明确标注历山、雷夏泽在菏泽市境内

《诗经》赞美道:“洪水茫茫,禹敷下土方。”

《尚书》曰:“禹平水土,主名山川。”

《左传》云:“美哉禹功!明德远矣。微禹,吾其鱼乎!”

《史记》中也说:“大禹平活水土,功齐天地”。

禹陵

即天子位,开夏朝,葬于大禹陵

大禹

大禹

典故:鲧禹治水(大禹治水)

鲧禹治水

鲧禹治水

大禹率领民众,与自然灾害中的洪水斗争,最终获得了胜利。面对滔滔洪水,大禹从鲧治水的失败中汲取教训,改变了"封堵"的办法,对洪水进行疏导,体现出他具有带领人民战胜困难的聪明才智;大禹为了治理洪水,长年在外与民众一起奋战,置个人利益于不顾,曾"三过家门而不入"。大禹治水13年,耗尽心血与体力,终于完成了治水的大业。

大禹塑像

大禹塑像

《尚书》曰:“禹平水土,主名山川。”《左传》云:“美哉禹功!明德远矣。微禹,吾其鱼乎!”《史记》中也说:“大禹平活水土,功齐天地”。

《山海经·海内经》:“洪水滔天,鲧窃帝之息壤以堙洪水,不待帝命。帝令祝融杀鲧于羽郊。鲧复生禹,帝乃命禹卒布土以定九州。”

《吕氏春秋》:“禹娶涂山氏女,不以私害公,自辛至甲四日,复往治水。”

《淮南子》:“禹治洪水,通轘辕山,化为熊。谓涂山氏曰:“欲饷,闻鼓声乃来。”禹跳石,误中鼓,涂山氏往,见禹方坐熊,惭而去。至嵩高山下,化为石,方生启。禹曰:“归我子!”石破北方而启生。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。