-

中国载人航天工程 编辑

中国载人航天工程是中国空间科学实验的重大战略工程之一,于1992年9月21日由中国政府批准实施,代号“921工程”。

1992年9月21日,中央政治局常委会批准中国载人航天工程按“三步走”发展战略实施。2010年9月25日,中央政治局常委会议批准《载人空间站工程实施方案》,载人空间站工程正式启动实施。

2022年7月7日,根据《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》等有关规定,对中国载人航天工程办公室“中国载人航天工程标识(中文标识)”“中国载人航天工程标识(英文标识)”予以登记备案,并纳入官方标志保护。

2024年,中国载人航天工程将统筹推进空间站应用与发展和载人月球探测两大任务。 2024年2月,中国载人月球探测任务新飞行器名称已经确定,新一代载人飞船命名为“梦舟”,月面着陆器命名为“揽月”。 2024年3月,载人航天工程版月历公布,计划于2024年4月下旬发射神舟十八号载人飞船、迎接神舟十七号乘组返回。

2024年4月26日,神舟十八号3名航天员顺利进驻中国空间站。 4月28日,神舟十七号、神舟十八号乘组举行交接仪式,移交中国空间站的钥匙,神舟十七号航天员乘组完成全部既定任务,乘坐神舟十七号载人飞船返回, 于2024年4月30日17时46分在东风着陆场着陆,现场医监医保人员确认航天员汤洪波、唐胜杰、江新林身体状态良好,神舟十七号载人飞行任务取得圆满成功。

中文名:中国载人航天工程

外文名:China Manned Space

别名:“921工程”

简写:CMS

决定实施:1992年9月21日

指挥部门:中国载人航天工程办公室

标识:中国载人航天工程标识

1986年,邓小平同志批准实施“863”计划,并把发展航天技术列入其中。当时论证了很多方案,最后专家们建议以载人飞船开始起步,最终建成中国的空间站。

1987年2月,为发展载人航天技术,国防科工委组建“863计划航天技术专家委员会”(代号863-2),委员会包括两个专家组,大型运载火箭及天地往返运输系统,代号863-204;载人空间站系统及其应用,代号863-205。“863”计划将中止了11年的载人航天重新提上日程。

1992年1月8日,中央专委会在第5次会议上终于作出结论,“从政治、经济、科技、军事等诸多方面考虑,立即发展载人航天是必要的,发展载人航天要从载人飞船起步”。

1992年9月21日,中共中央常委会批准实施载人航天工程,并确定了三步走的发展战略:

第一步,发射载人飞船,建成初步配套的试验性载人飞船工程,开展空间应用实验。

第二步,在第一艘载人飞船发射成功后,突破载人飞船和空间飞行器的交会对接技术,并利用载人飞船技术改装、发射一个空间实验室,解决有一定规模的、短期有人照料的空间应用问题。

第三步,建造载人空间站,解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用问题。

1992年9月21日, 中共中央政治局十三届常委会第195次会议讨论同意了中央专委《关于开展我国载人飞船工程研制的请示》,正式批准实施载人航天工程。出于高度保密的需要,工程代号“921”。在“921工程”的七大系统中,核心是载人飞船,载人飞船则由中国空间技术研究院为主来进行研制。“921工程”正式上马时中央就提出了“争8保9”的奋斗目标, 即1998年要在技术上有一个大的突破,1999年要争取飞船上天。中国唐家岭航天城,为中国的载人航天工程完成载人航天的任务做了物质条件的保证。

2010年9月25日,中央政治局常委会议批准《载人空间站工程实施方案》,载人空间站工程正式启动实施。

载人航天工程实行专项管理机制。设立中国载人航天工程办公室,作为统一管理工程的专门机构和组织指挥部门,也是工程两总和重大专项领导小组(一组)的办事机构。办公室对内行使工程管理职能,在工程两总直接领导下,负责组织指导、协调各任务单位开展研制建设和试验任务,在技术方案、科研计划、条件保障、质量控制、运营管理上实施全方位、全过程、全寿命的组织管理。办公室对外代表中国政府与世界其他国家(地区)航天机构和组织开展载人航天国际合作与交流。

2022年9月21日,中国载人航天工程立项30周年。

大事件表

1992年 | 载人航天工程研制建设开始全面展开。 |

1999年11月 | 进行了第一次无人飞行试验。 |

2001年1月 | 进行了第二次无人飞行试验。 |

2002年3月 | 进行了第三次无人飞行试验。 |

2002年12月 | 进行了第四次无人飞行试验。 |

2003年10月15日 | 杨利伟乘坐神舟五号载人飞船圆满完成了中国首次载人航天飞行,飞船在太空运行14圈,历时21小时23分。 |

2005年10月12日至17日 | 进行了第二次载人航天飞行。航天员费俊龙、聂海胜乘坐神舟六号载人飞船,在太空运行76圈,历时4天19小时33分,实现了多人多天飞行。 |

2008年9月25日 | 21时10分,神舟七号飞船在中国酒泉卫星发射中心搭乘长征二号F型运载火箭发射升空,将翟志刚、刘伯明、景海鹏等3名中国航天员送入太空。9月27日16时34分,神舟七号飞船运行第29圈,地面飞控中心下达出舱指令,航天员翟志刚、刘伯明分别着中国自主研制的“飞天”舱外航天服和从俄罗斯引进的“海鹰”舱外航天服,成功地实施了出舱活动。 |

2011年1月14日 | 中国载人航天工程《载人航天空间出舱活动工程》项目获国家科学技术进步一等奖。 |

2011年11月1日 | 5时58分,承载着首次交会对接任务的神舟八号飞船在中国酒泉卫星发射中心发射升空,6时07分进入轨道。 |

2011年11月3日 | 1时45分,天宫一号目标飞行器与神舟八号已顺利实现首次交会对接。 |

2011年11月16日 | 18时30分,天宫一号顺利实施两次升轨控制,进入长期管理轨道。 |

2013年6月11日 | 航天员聂海胜、张晓光、王亚平驾乘神舟十号载人飞船成功进入太空。 |

2016年9月15日 | 22时04分09秒,天宫二号在酒泉卫星发射中心发射成功。 |

2016年10月17日 | 中国在酒泉卫星发射中心使用长征二号FY11运载火箭成功将神舟十一号载人飞船送入太空。 |

2016年10月19日 | 神舟十一号飞船与天宫二号自动交会对接成功。航天员景海鹏、陈冬 进入天宫二号。 |

2009年2月 | 海南航天发射中心的核心区正式破土动工。 |

2011年6月 | 载人航天工程项目评估中心正式成立。 |

2013年 | “长五”、“长七”发射平台通过海上运输运抵海南文昌发射场。 |

2013年4月19日 | “中国载人航天国际合作与交流中心”正式挂牌成立。 |

2014年9月 | 长征五号和长征七号运载火箭活动发射平台在海南发射场圆满完成了安装、试验任务。 |

2009年9月 | 开始选拔第二批预备航天员。 |

2010年5月 | 第二批航天员选拔工作结束,共选出5名男航天员、2名女航天员。 |

2010年6月3日 | 随着设在俄罗斯莫斯科的“火星500”试验舱舱门的关闭,王跃和国外五名志愿者正式踏上了520天漫长的“火星之旅”。 |

2023年10月25日 | 中国载人航天官方发布载人月球车研制新进展,总共有11份方案进入专家评审环节 | |

2021年2月16日,中国空间站建造阶段载人飞行任务的首批航天员乘组进入强化冲刺训练阶段。经过一年的艰苦训练,基本完成预定科目训练。

2021年10月16日,神舟十三号载人飞船在长征二号F遥十三运载火箭的托举下点火升空,该任务是中国载人航天工程立项实施以来的第21次飞行任务,也是空间站阶段的第二次载人飞行任务。中国朝着建设空间站迈出了重要一步,再次表明中国航天技术达到国际领先水平。

北京时间2022年4月16日0时44分,神舟十三号载人飞船与空间站天和核心舱成功分离,神舟十三号航天员乘组在空间站组合体工作生活了183天,刷新了中国航天员单次飞行任务太空驻留时间的纪录 。北京时间4月16日9时56分,神舟十三号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆,神舟十三号载人飞行任务取得圆满成功 。

2022年6月5日,据中国载人航天工程办公室消息,在神舟十四号载人飞船与空间站组合体成功实现自主快速交会对接后,航天员乘组从返回舱进入轨道舱。按程序完成各项准备后,航天员陈冬成功开启天和核心舱舱门,北京时间2022年6月5日20时50分,航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲依次全部进入天和核心舱。

2022年8月,中国载人航天工程办公室也发布了后续三次飞行任务标识,分别是“梦天实验舱、天舟五号货运飞船、神舟十五号载人飞船”。

2022年9月,据中国载人航天工程办公室消息,北京时间2022年9月17日17时47分,经过约5小时的出舱活动,神舟十四号航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲密切协同,完成出舱活动期间全部既定任务,航天员陈冬、航天员蔡旭哲安全返回问天实验舱,出舱活动取得圆满成功。

2022年10月,中国第四批预备航天员选拔工作已于近期启动。本次共选拔12至14名预备航天员,包括航天驾驶员7至8名,航天飞行工程师和载荷专家共5至6名,其中,载荷专家2名左右。

2022年11月29日23时08分,搭载神舟十五号载人飞船的长征二号F遥十五运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射,约10分钟后,神舟十五号载人飞船与火箭成功分离,进入预定轨道,航天员乘组状态良好,发射取得圆满成功。

2022年11月30日7时33分,神舟十五号3名航天员顺利进驻中国空间站两个航天员乘组首次实现“太空会师”。

2022年12月,神舟十六号飞船已经在发射场完成了总装测试工作,进入应急救援待命状态。神舟十七号和神舟十八号的总装测试工作也正在进行中。

2023年3月12日,据中国载人航天工程办公室消息,中国空间站已全面建成,中国载人航天工程全面进入空间站应用与发展新阶段。根据任务安排,2023年计划发射天舟六号货运飞船、神舟十六号、神舟十七号载人飞船,这是中国空间站全面建成、转入应用与发展新阶段后的首批飞行任务。中国载人航天工程办公室与联合国外空司共同遴选的首批实验项目,计划于2023年开始陆续上行,在中国空间站开展实验研究。

2023年3月13日12时02分,中国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭,成功将荷鲁斯2号遥感卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。

2023年4月15日,据中国载人航天工程办公室消息,神舟十五号航天员乘组进行了第四次出舱活动。在地面工作人员和舱内航天员邓清明的密切配合下,两名出舱航天员费俊龙 、张陆圆满完成全部既定工作,安全返回问天实验舱。

2023年5月29日,中国载人航天工程办公室副主任林西强表示,近期,中国载人月球探测工程登月阶段任务已启动实施,计划在2030年前实现中国人首次登陆月球。

北京时间2023年5月30日9时31分,搭载神舟十六号载人飞船的长征二号F遥十六运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射,航天员乘组状态良好,发射取得圆满成功。此次任务是中国载人航天工程进入空间站应用与发展阶段的首次载人飞行任务,是工程立项实施以来的第29次发射任务。

2023年6月4日消息,根据我国载人航天工程发展规划,中国新一代载人运载火箭的研制工作正在有序推进。为发射中国新一代载人飞船和月面着陆器而全新研制的载人火箭,预计在2027年首飞。

2023年7月20日晚9时40分,经过约8小时的出舱活动,神舟十六号航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮密切协同,在空间站机械臂支持下,圆满完成出舱活动全部既定任务,航天员景海鹏、朱杨柱已安全返回空间站问天实验舱,出舱活动取得圆满成功。

2023年7月22日,中国载人登月火箭长征十号主发动机在航天科技集团六院又完成了一次点火试车,取得连续成功。本次试车验证了发动机飞行任务剖面,验证了火箭飞行任务对发动机的要求。此次试车的发动机,由新一代运载火箭使用的大推力液氧煤油发动机改进迭代而来,推力达到130吨级,将用于中国载人登月所使用的长征十号运载火箭的芯一级和助推器。

2023年8月18日下午,中国载人航天工程办公室召开载人航天工程空间应用与发展情况介绍会,中国载人航天工程新闻发言人林西强介绍称国家太空实验室已正式运行,空间应用有序展开、成果频现。

截至2023年8月,空间站已安排在轨实施了110个空间科学研究与应用项目,涉及空间生命科学与人体研究、微重力物理和空间新技术领域,获得原始实验数据近100TB,下行了近300个实验样品,部分项目已取得阶段性应用成果。

2023年10月,神舟十七号载人飞船计划在酒泉卫星发射中心发射,飞行乘组由3名航天员组成,神舟十七号飞船将对接于空间站核心舱前向端口,形成三舱三船组合体。

2023年10月25日消息,中国载人航天工程办公室副主任林西强:我国第四批预备航天员选拔已于2022年全面启动,计划选拔12至14名预备航天员,包括航天驾驶员、航天飞行工程师、载荷专家三类,并首次在港澳地区选拔载荷专家。

北京时间2023年10月26日11时14分,搭载神舟十七号载人飞船的长征二号F遥十七运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射,约10分钟后,神舟十七号载人飞船与火箭成功分离,进入预定轨道,航天员乘组状态良好,发射取得圆满成功。

2023年10月31日,神舟十六号载人飞船返回舱成功着陆。 经现场医监医保人员确认,景海鹏、朱杨柱、桂海潮3名航天员身体状态良好,即将出舱。神舟十六号载人飞行任务取得圆满成功。

2023年11月,据中国航天科技集团消息,长征二号F遥十九运载火箭全面进入总装状态。该发“神箭”将在2024年执行神舟载人飞船发射任务。

2023年11月,神舟十七号航天员乘组入轨后,开展了一系列航天医学实验,除了出差任务,神十七乘组的三名航天员还进行了载荷出舱工作,实验载荷通过梦天舱货物气闸舱的舱门进行自动出舱,展开相关空间暴露实验 。

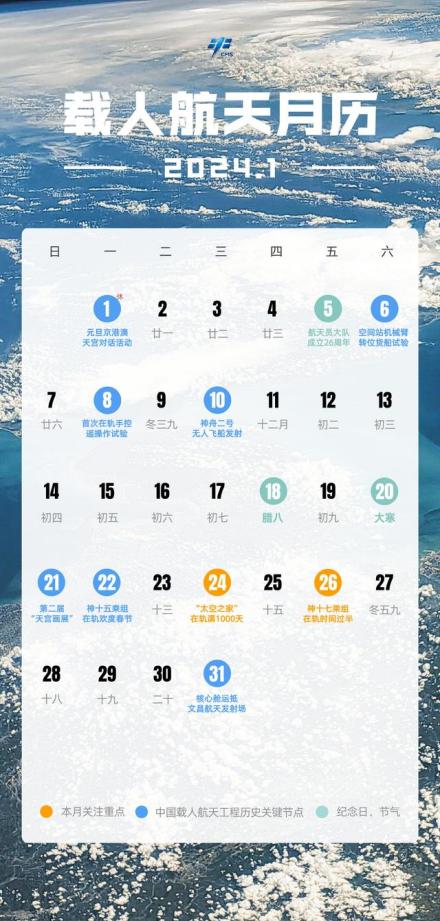

载人航天日历2024.01

载人航天日历2024.01

北京时间2024年1月17日22时27分,搭载天舟七号货运飞船的长征七号遥八运载火箭,在中国文昌航天发射场点火发射,约10分钟后,天舟七号货运飞船与火箭成功分离并进入预定轨道,之后飞船太阳能帆板顺利展开,发射取得圆满成功。后续,天舟七号货运飞船将与在轨运行的空间站组合体进行交会对接。

2024年2月,中国载人月球探测任务新飞行器名称已经确定,新一代载人飞船命名为“梦舟”,月面着陆器命名为“揽月”。4月底,神舟十七号航天员乘组预计将返回地面。

2024年3月,载人航天工程版月历公布,计划于2024年4月下旬发射神舟十八号载人飞船、迎接神舟十七号乘组返回。

2024年4月,据中国载人航天工程办公室消息,经空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部研究决定,执行神舟十八号载人飞行任务的航天员乘组由叶光富、李聪、李广苏3名航天员组成,叶光富担任指令长。

北京时间2024年4月25日20时59分,搭载神舟十八号载人飞船的长征二号F遥十八运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射,约10分钟后,神舟十八号载人飞船与火箭成功分离,进入预定轨道。航天员乘组状态良好,发射取得圆满成功。

神舟十八号载人飞船入轨后,于北京时间2024年4月26日3时32分,成功对接于空间站天和核心舱径向端口,整个自主交会对接过程历时约6.5小时。在载人飞船与空间站组合体成功实现自主快速交会对接后,神舟十八号航天员乘组从飞船返回舱进入轨道舱。4月26日05时04分,在轨执行任务的神舟十七号航天员乘组顺利打开“家门”,欢迎远道而来的神舟十八号航天员乘组入驻“天宫”。随后,两个航天员乘组拍下“全家福”,共同向牵挂他们的全国人民报平安。 4月28日,神十七、神十八乘组进行交接仪式,移交中国空间站的钥匙,神舟十七号航天员乘组已完成全部既定任务,即将乘坐神舟十七号载人飞船返回东风着陆场。2024年4月30日17时46分,神舟十七号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆,现场医监医保人员确认航天员汤洪波、唐胜杰、江新林身体状态良好,神舟十七号载人飞行任务取得圆满成功。 2024年5月28日18时58分,经过约8.5小时的出舱活动,神舟十八号乘组航天员叶光富、李聪、李广苏密切协同,在空间站机械臂和地面科研人员的配合支持下,完成了空间站空间碎片防护装置安装、舱外设备设施巡检等任务。航天员叶光富、李广苏已安全返回问天实验舱,出舱活动取得圆满成功。航天员叶光富再度漫步太空,航天员李广苏首次执行出舱活动任务。 7月,据央视新闻,据中国载人航天工程办公室消息,自圆满完成首次出舱活动以来,神十八乘组先后完成空间站实验机柜维护及组件安装、空间站舱内环境监测、第二次出舱活动准备等工作,承担的空间材料科学、空间生命科学、航天医学等领域实(试)验项目扎实稳步推进。神十八乘组状态良好,空间站组合体运行稳定,“80后”乘组将于近日择机实施第二次出舱活动。

飞行任务

神舟一号 | 1999年11月20日 | 酒泉航天发射场 | 第一艘实验无人飞船 |

神舟二号 | 2001年1月10日 | 酒泉航天发射中心 | 第一艘正样无人飞船 |

神舟三号 | 2002年3月25日 | 酒泉航天发射中心 | 第二艘正样无人飞船 |

神舟四号 | 2002年12月30日 | 酒泉航天发射中心 | 第三艘正样无人飞船 |

神舟五号 | 2003年10月15日 | 酒泉航天发射中心 | 载人飞船 |

神舟六号 | 2005年10月12日 | 酒泉航天发射中心 | 载人飞船 |

神舟七号 | 2008年9月25日 | 酒泉航天发射中心 | 载人飞船 |

神舟八号 | 2011年11月1日 | 酒泉卫星发射中心 | 无人飞船 |

神舟九号 | 2012年6月16日 | 酒泉卫星发射中心 | 载人飞船 |

神舟十号 | 2013年6月11日 | 酒泉卫星发射中心 | 载人飞船 |

神舟十一号 | 2016年10月17日 | 酒泉卫星发射中心 | 载人飞船 |

神舟十二号 | 2021年6月17日 | 酒泉卫星发射中心 | 载人飞船 |

神舟十三号 | 2021年10月16日 | 酒泉卫星发射中心 | 载人飞船 |

神舟十四号 | 2022年6月5日 | 酒泉卫星发射中心 | 载人飞船 |

神舟十五号 | 2022年11月29日 | 酒泉卫星发射中心 | 载人飞船 |

神舟十六号 | 2023年5月30日 | 酒泉卫星发射中心 | 载人飞船 |

神舟十七号 | 2023年10月26日 | 酒泉卫星发射中心 | 载人飞船 |

神舟十八号 | 2024年4月25日 | 酒泉卫星发射中心 | 载人飞船 |

天舟一号 | 2017年4月20日 | 文昌航天发射场 | 无人货运飞船 |

天舟二号 | 2021年5月29日 | 文昌航天发射场 | 无人货运飞船 |

天舟三号 | 2021年9月20日 | 文昌航天发射场 | 无人货运飞船 |

天舟四号 | 2022年5月10日 | 文昌航天发射场 | 无人货运飞船 |

天舟五号 | 2022年11月12日 | 文昌航天发射场 | 无人货运飞船 |

天舟六号 | 2023年5月10日 | 文昌航天发射场 | 无人货运飞船 |

天宫一号 | 2011年9月29日 | 酒泉卫星发射中心 | 目标飞行器 |

天宫二号 | 2016年9月15日 | 酒泉卫星发射中心 | 太空实验室 |

历任航天员

杨利伟(神舟五号)

费俊龙、聂海胜(神舟六号)

翟志刚、景海鹏、刘伯明(神舟七号)

景海鹏、刘旺、刘洋(神舟九号)

聂海胜、张晓光、王亚平(神舟十号)

景海鹏、陈冬(神舟十一号)

聂海胜、刘伯明、汤洪波(神舟十二号)

翟志刚、王亚平、叶光富(神舟十三号)

陈冬、刘洋、蔡旭哲(神舟十四号)

费俊龙、邓清明、张陆(神舟十五号)

景海鹏、朱杨柱、桂海潮(神舟十六号)

汤洪波、唐胜杰、江新林(神舟十七号)

叶光富、李聪、李广苏(神舟十八号)

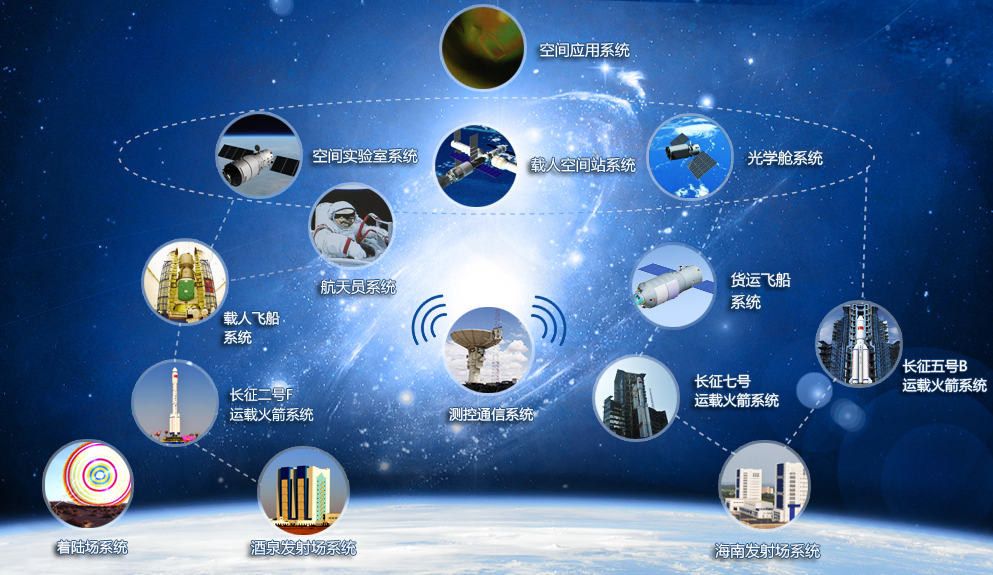

系统组成

系统组成

类别 | 主体单位 | 负责人 |

|---|---|---|

航天员系统 | 中国航天员科研训练中心 | 总指挥:邓一兵,总设计师:宏峰 |

空间应用系统 | 中国科学院空间应用与工程应用中心 | 总指挥:高铭,总设计师:赵光恒 |

载人飞船系统 | 中国空间技术研究院 | 总指挥:何宇,总设计师:张柏楠 |

长征二号F运载火箭系统 | 中国运载火箭技术研究院 | 总指挥:荆木春,总设计师:张智 |

长征七号运载火箭系统 | 中国运载火箭技术研究院 | 总指挥:王小军,总设计师:范瑞祥 |

长征五号B运载火箭系统 | 中国运载火箭技术研究院 | 总指挥:王珏,总设计师:李东 |

酒泉发射场系统 | 中国酒泉卫星发射中心 | 总指挥:尚宏,总设计师:陆晋荣 |

海南发射场系统 | 中国文昌航天发射中心 | 总指挥:张振中,总设计师:万全 |

测控通信系统 | 北京测控通信技术研究所 | 总指挥:席政,总设计师:董光亮 |

着陆场系统 | 中国西安卫星测控中心 | 总指挥:余培军,总设计师:匡乃雪 |

空间实验室系统 | 中国空间技术研究院 | 总指挥:何宇,总设计师:朱枞鹏 |

货运飞船系统 | 中国空间技术研究院 | 总指挥:金勇,总设计师:白明生 |

空间站系统 | 中国空间技术研究院 | 总指挥:王翔,总设计师:杨宏 |

光学舱系统 | 中国空间技术研究院 | 总指挥:庞贺伟,总设计师:张柏楠 |

资料来源: | ||

第二步,在第一艘载人飞船发射成功后,突破载人飞船和空间飞行器的交会对接技术,并利用载人飞船技术改装、发射一个空间实验室,解决有一定规模的、短期有人照料的空间应用问题。

第三步,建造载人空间站,解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用问题。

标识

标识创意诠释:中国载人航天LOGO以现代科技和中国传统文化符号传达中国载人航天是“创新、超越、高端”的重大项目,以代表宇宙科技的神秘、广阔、无限、智慧的航天蓝色传达“现代、超越、宇宙科技无限”并结合中国与宇宙科技的思想。

色彩释义:蓝色是科技、冷静与智慧的象征,中国载人航天将以崭新的姿态与您共创科技新起点,以智慧的无限可能性思想和为祖国争光的心态竭诚为国家服务。

结构示意:【中国】 铿锵有力的书法体呈现出中国的“中”字,寓意中华民族腾飞的力量。

【腾空之力】标志尾部的书法笔触如同火箭腾空时刺破苍穹的烈焰,体现出豪迈拼搏的航天精神。

【中国版图】标志尾部的书法笔触由中国版图轮廓构成。

【空间站】标志图形创意源于空间站外形——舱体与太阳能板,同时结合成中国的“中”字呈现,体现出航天的属性特征。

【鲲鹏】标志整体如同一只展翅翱翔的大鹏鸟,有逾越天际,志存高远的自信。

|

|

载人航天精神

在长期的奋斗中,中国航天工作者不仅创造了非凡的业绩,而且铸就了特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献的载人航天精神。载人航天精神,是“两弹一星”精神在新时期的发扬光大,是我们伟大民族精神的生动体现,永远值得全党、全军和全国人民学习。

现任领导

姓名 | 职务 |

|---|---|

许学强 | 中央军委装备发展部部长、中国载人航天工程总指挥 |

张克俭 | 国家国防科技工业局局长、中国载人航天工程副总指挥 |

中国科学院副院长、中国载人航天工程副总指挥 | |

吴燕生 | 航天科技集团有限公司董事长、中国载人航天工程副总指挥 |

袁洁 | 航天科工集团有限公司董事长、中国载人航天工程副总指挥 |

电子科技集团有限公司董事长、中国载人航天工程副总指挥 | |

周建平 | 中国载人航天工程总设计师 |

顾逸东 | 中国载人航天工程空间科学首席专家 |

杨利伟 | 中国载人航天工程副总设计师 |

邓一兵 | 中国载人航天工程副总设计师 |

唐一华 | 中国载人航天工程副总设计师 |

张柏楠 | 中国载人航天工程副总设计师 |

董能力 | 中国载人航天工程副总设计师 |

张海联 | 中国载人航天工程副总设计师 |

黄伟芬 | 中国载人航天工程航天员系统总设计师 |

参考资料: | |

历任领导

总指挥:

丁衡高(1992年—1996年)

曹刚川(1996年—2002年)

李继耐(2002年—2007年)

常万全(2007年—2012年)

张又侠(2012年—)

中国载人航天工程副总指挥:张育林、许达哲、阴和俊、雷凡培、高红卫、熊群力

总设计师:

王永志(1992年—2006年)

周建平(2006年—)

中国载人航天工程副总设计师:郑敏、陈善广、周雁飞、杨利伟

维护国家安全利益的需要

载人航天技术源于国防和军事需求,是冷战时期前苏联和美国军备竞赛的产物,最初目的是提高军事威慑能力,保持军备竞赛优势,维护国家传统安全与现实利益。随着世界科技的迅猛发展,人类的生存空间与发展视野不断延伸,国家安全边界得到拓展,利益空间范围得到扩大,宇宙空间的战略意义更加突出,客观上为载人航天技术的进一步发展,持续增添新的需求和动力。

巩固提升大国地位的需要

载人航天是中国航天事业和科技发展的新里程碑,是国际竞争中的重大战略行动,凸显中国人的探索与创造能力。载人航天工程作为一个民族勇于探索、敢于超越的重要标志,对于激发民族自豪感,增强民族凝聚力,使中华民族以新兴面貌屹立于世界民族之林意义十分重大。

促进人类文明进步的需要

探索未知世界是人类文明与进步的永恒动力,是人类拓展生存空间的必然选择。纵观人类社会发展的历史,其活动疆域和生存空间的每一次拓展,都极大地增强了人类认识自然、改造自然的能力,推动生产力跨越式发展,正如人类从陆地进入海洋、飞向天空一样,进入外层空间并向深空进发,认识、开发和利用太空资源,是人类不可回避的历史使命,对茫茫宇宙不懈探索,将始终伴随人类向未来更高文明层次迈进。

推动社会经济发展的需要

航天产业的技术含量高、产业链条长、产业辐射性强,对许多行业领域发展具有很强的带动作用,可以为经济发展注入持久动力。载人航天融合众多学科和高新技术,解决人类在极端环境和高风险条件下的生存、工作等问题,体现了对航天产业的最高要求,推动科技进步,带动相关产业发展的作用尤为明显。

飞天之梦将飞得更加高远

中国载人航天工程按照中央明确的“三步走”发展战略,在载人航天精神的指引下,已经走过栉风沐雨、接续奋斗的三十年,取得了举世瞩目的成就。随着中国空间站在轨建造稳步推进,中华民族千年的飞天之梦将飞得更加高远。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

中国载人航天工程官方标识(中文版)

中国载人航天工程官方标识(中文版)  中国载人航天工程官方标识(英文版)

中国载人航天工程官方标识(英文版)