-

下邽镇 编辑

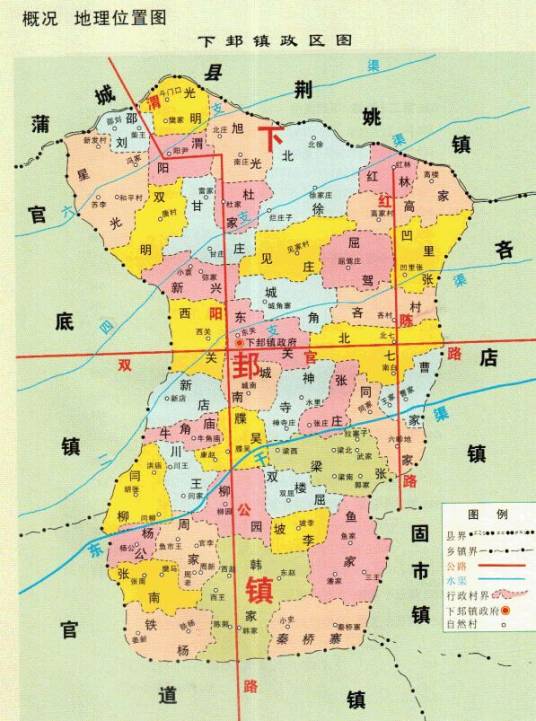

下邽镇隶属于陕西省渭南市临渭区,是古下邽县城所在地,地处渭南城区北端,东临蔺店镇,南接渭南经济开发区,西邻官底镇,北与蒲城县接壤。距渭南城区28千米 。总面积107平方千米。

下邽镇人才辈出,因唐朝名将张仁愿、大诗人白居易、宋朝名相寇准皆为下邽人,素有“三贤故里”之称。原全国政协副主席屈武、原陕西省人大常委会副主任李连壁,也分别出生于下邽镇西关和见庄村。名胜古迹有慧照寺(晋)、塔(宋)、秦汉下邽县城遗址、景贤书院遗址等。

截至2020年6月,下邽镇下辖29个行政村 。截至2018年末,下邽镇户籍人口63263人 。2013年,下邽镇工农业总产值达到9.6亿元,农民人均纯收入达到9800元。

中文名:下邽镇

别名:下吉

行政区类别:镇

所属地区:陕西省渭南市临渭区

地理位置:临渭区正北28千米处

面积:107 km²

下辖地区:29个行政村

政府驻地:双官路

电话区号:0913

邮政编码:714021

气候条件:暖温带半湿润半干旱季风气候

著名景点:慧照寺,渭北葡萄产业园

车牌代码:陕E

人口:(2018年)

秦代,行郡县之制,置下邽县。

西汉,下邽县之外,东北处设莲勺县,后并入下邽县。

北魏登国元年(386年),为避讳改念“邽”(gui)为“吉”音。后又改下邽为下封,但仍念“下邽”的音。

隋代大业二年(606年),恢复“下邽县”的原写法,并恢复“邽”字原读音gui(归),还原了“下邽”的本来面目。隋大业十一年(615年),下邽县迁至今下邽镇址。

唐代至五代,下邽县隶属华州华阴郡。

宋代熙宁六年(1073年)不作县,只作镇,至元丰元年(1078年),下邽又复作县存在。

明洪武十四年(1381年),下邽县制被撤销,并入渭南县。

清朝初期,设下邽镇,隶属渭南县。

解放后,设下邽区人民政府。

1955年,改为乡政府;大县时改为下邽管区。

1958年,改为人民公社。

1978年,将下邽更名为下吉。

1984年,撤乡改镇为下吉镇。

2002年,撤乡并镇,将原南七乡并入下吉镇。

2011年元月,将原周家乡并入下吉镇。

2012年01月09日,下吉镇复名为下邽镇,政府驻地迁至双官路,行政区域和隶属关系不变。

下邽——三贤故里

截至2020年6月,下邽镇下辖30个行政村 。镇政府驻东关村小阳路与蔺富路交接处。

统计用区划代码 | 城乡分类代码 | 名称 |

610502103200 | 121 | 东关村 |

610502103201 | 121 | 西关村 |

610502103202 | 220 | 光明村 |

610502103203 | 220 | 韩杨村 |

610502103204 | 220 | 星光村 |

610502103205 | 220 | 阳尹村 |

610502103206 | 220 | 旭光村 |

610502103207 | 220 | 北徐村 |

610502103208 | 220 | 周家村 |

610502103209 | 220 | 双明村 |

610502103210 | 220 | 甘庄村 |

610502103211 | 220 | 秦桥寨村 |

610502103212 | 220 | 春光村 |

610502103213 | 220 | 曹王村 |

610502103214 | 220 | 张杨村 |

610502103215 | 220 | 柳园村 |

610502103216 | 220 | 川王村 |

610502103217 | 220 | 闫柳村 |

610502103218 | 220 | 北七村 |

610502103219 | 220 | 鱼李村 |

610502103220 | 220 | 红高钞村 |

610502103221 | 220 | 屈驾村 |

610502103222 | 220 | 凹里张村 |

610502103223 | 220 | 同家村 |

610502103224 | 220 | 张庄村 |

610502103225 | 220 | 见驾庄村 |

610502103226 | 121 | 城南村 |

610502103227 | 220 | 梁张村 |

610502103228 | 220 | 神寺村 |

位置境域

下邽镇地处渭南城区北端,东临蔺店镇,南接渭南经济开发区,西邻官底镇,北与蒲城县接壤 。总面积107平方千米。

下邽镇人民政府

地形地貌

下邽镇境内土地平整,灌溉便利,属交口抽渭灌区。

气候特征

下邽镇属暖温带半湿润半干旱季风气候,四季分明,光照充足,雨量适宜。

自然资源

2013年,下邽镇耕地面积12万亩。

2013年,下邽镇总户数1.6090万户,总人口6.8万人,城镇常住人口2万人。汉族为主。

截至2018年末,下邽镇户籍人口63263人。

综述

2012年,下邽镇工农业生产总值完成7.8亿元,同比2011年22%;农民人均纯收入7416元,同比2011年增长20%;果农人均收入1.3万元。

2013年,下邽镇工农业总产值达到9.6亿元,同比2012年增长22%,农民人均纯收入达到9800元,同比2012年增长24%。

2018年,下邽镇有工业企业2个;其中,规上企业1个。有营业面积50平方米以上的综合商店或超市个数100个。

第一产业

2009年8月,下邽镇规划启动渭北葡萄产业园,规划面积20万亩,分为核心区、带动区、辐射区。核心区位于下邽镇东关村,占地5000亩,分别建设为葡萄生产示范区、三贤文化观光区和加工贮藏商贸区。带动区占地10万亩,沿双官路、渭阳路两边纵横发展,建成葡萄田园风光景观带。辐射区带动渭北14个乡镇发展葡萄产业,建成20万亩优质葡萄生产基地。2015年,园区已建成6千米四纵三横骨架路网、10000米排水灌溉渠系,1000亩优质葡萄示范园,葡萄物流保鲜中心、万米葡萄长廊、生态观光大棚、节水灌溉示范园等工程已完工。

2012年,下邽镇农作物播种面积13.3366万亩。其中,粮食作物面积9.6153万亩(其中小麦5.8946万亩,玉米3.4711万亩),总产3.0437万吨(其中小麦1.7742万吨,玉米1.2235万吨)。油料作物面积2776亩(其中,油菜籽856亩,芝麻1520亩),总产336吨(其中,油菜籽117吨,芝麻151吨)。棉花8623亩,产量828吨。蔬菜面积1.4785万亩(其中叶菜类2788亩,白菜类2560亩,茄果菜类5161亩),产量3.0894万吨(其中叶菜类6656吨,白菜类6133吨,茄果菜类8909吨)。瓜类7851亩(其中西瓜6100亩),产量2.8782万吨(其中西瓜2.5685万吨)。苹果456亩,产量1114吨;酥梨5384亩,产量8984吨;桃89亩,产量119吨;红枣4532亩,产量1.2907万吨。出栏大牲畜1447头(其中出栏牛1436头),出栏猪18123头,出栏羊2962只(其中山羊2789只),出栏家禽13.84万只,出栏兔0.76万只。肉类总产量1824.32吨。其中,牛肉208.39吨,猪肉1297.87吨,羊肉54.8吨,禽肉246.38吨,兔肉15.92吨。奶类产量6907.3吨。其中牛奶4914.44吨。羊绒产量207千克,禽蛋产量1885.92吨,蜂蜜产量2361千克。大牲畜存栏5001头(其中牛存栏4975头),猪存栏16435头,羊存栏5773只(其中山羊4758只),家禽存栏14.89万只,家兔存栏0.96万只。

2013年,下邽镇下邽镇耕地面积11.8161万亩,其中葡萄面积达6.8万亩,新增葡萄面积7500亩,年销售纯利润达3.5亿元,占农民人均纯收入的52%。小麦种植面积为4.3186万亩、玉米种植面积2075亩。为渭南现代农业示范园流转土地210亩,新建日光温室14栋。招引现代农业示范园落户柳园村,一期投资500万元,流转土地300亩。全年举办各类葡萄技术培训10余次,参训果农6000余人次。引进奶山羊养殖基地项目,一期投资300万元,完成标准化养殖小区建设。

2015年,下邽镇葡萄种植面积8万余亩、产值8亿余元。

下邽葡萄

第二产业

2012年,下邽镇有14家民营企业。其中规模以上面粉加工、家具、服装、奶制品等企业7家。

2013年,下邽镇拥有公私各类企业151家,职工2522人,主要以农副产品加工业为主,总产值4.9203亿元。2013年,下邽镇有交通运输业实体42家,从业人数498人,实现利润429.5万元。

第三产业

2013年,下邽镇有餐饮业120家,从业人数669人,实现利润426.5万元。零售业2261家,从业人数3500人,实现利润2034万元。

2013年,下邽镇有邮政网点1个,中国邮政储蓄银行下邽支行,投递点1个,乡村通邮率100%;电信企业、服务网点45个。

渭北葡萄产业园

渭北葡萄产业园

文化事业

2013年,下邽镇各村已建立农家书屋,图书4.5万余册,农家书屋覆盖率已达100%。41个行政村全部安装远程教育。新建村级活动场所20个,实现村部建设全覆盖,镇综合文体中心和41个村级图书室、活动室建成并对外免费开放。共成立锣鼓队45支、秧歌队40支共2000余人,每年组织各类文化活动近60次。

2014年临渭区第二届锣鼓大赛上,下邽镇获得优秀组织奖,神寺村、北七村和韩家村分别获得一、二、三等奖,阳尹村两支秧歌队获得秧歌舞大赛并列第二名。西关村在2013年被评为省级文明村镇。

教育事业

2013年,下邽镇有幼儿园(所)12所,在园幼儿1750人,专任教师109人;小学15所,在校生2510人,专任教师145人,小学适龄儿童入学率100%;初中2所,在校生1320人,专任教师141人,高中1所,在校学生2300人,专任教师120人。

医疗卫生

2013年,下邽镇有卫生院3所,村医疗站41所,专业卫生人员80余人,农村安全饮用水已普及,积极推进新型合作医疗,农民参合率达到98%以上。 全年出生人数为647人,人口出生率为9.4‰、死亡率为3.2‰、自然增长率为6.2‰,重点对象三查率为95%、多孩率为0.3%,镇计生服务站已建成并投入使用。

社会保障

2013年,下邽镇城镇最低生活保障户85户、131人、月人均金额为183元;农村最低生活保障户1154户、人数3220人,月人均金额112元,农村医疗救助210人,补助金额为1050万元,农村五保集中供养与分散供养公58户、农村临时救济35人。参加农村基本养老保险共31249人。发放粮食直补款968.2671万元,玉米良种补贴71.1802万元,棉花良种补贴3985.5元,农业机械补贴66.2800万元。

基础建设

2012年,下邽镇全年累计硬化村巷道25千米。实施农村安全饮水工程4处,安装自来水3400余户,入户率在78%以上,解决1.36万人的安全饮水问题。累计清淤排碱沟54千米。其中,清淤干沟1条12千米,支沟2条6.8千米,分毛沟12条35.2千米,解决23个村3.2万多亩(0.21万公顷)耕地内涝问题。实施农业综合开发和财政“一事一议”项目,衬砌渠道11千米,新打机井18眼,渠道绿化6千米,栽植树木6800株.全年投资400余万元,完成吝村整村推进项目,硬化韩家、川王、光明、旭光、鱼家、凹里张、东关等村道路12条5.2千米,衬砌渠道1.86千米。

2013年,下邽镇有衬砌渠17.7万米,配套设施520座、机井396眼。争取项目资金600余万元,累计硬化村巷道20余千米,衬砌渠道3.4万米,新打机井3眼,改造桥涵10座,治理涝池17个,排碱清淤11千米,渠道绿化20千米,栽植树木7万株,实施农村安全饮水工程9处,安装自来水4100余户,解决了1.8万人的安全饮水问题,配合完成渭北人饮过境段管道铺设工程。平整土地200余亩,完成北徐、红林等村6千米的通村路拓宽改造任务。慧照寺景区开发项目进展顺利,前期已完成投资3000万元 。购置垃圾清运车28辆,新建垃圾仓31个。

2014年,下邽镇完成投资800余万的双官路绿化亮化工程。启用三贤广场和慧照路路灯,完成下邽镇运动广场和示范幼儿园的征地工作。投资390万元的下邽镇运动广场已投入使用,投资230万元的示范幼儿园主体已竣工。投资300万完成了南一路567米道路硬化和排水工程建设,安装路灯37盏。完成了下邽卫生院的拆迁工作,引资1000万助慧照寺修建。

2015年,下邽镇北七村修建2000余平米小广场,修建挡土墙1600余米,排水沟1000余米,绿化苗木1500余株,花池2200米。

下邽镇基础建设

下邽镇文化活动

下邽镇的四月八古庙会,颇为有名,历时已久。具体是从何朝何代开始已说不清楚,但无论如何,此庙会与佛教有直接关系,因为农历四月八日正是佛祖释迦牟尼的诞生日。下邽的佛教中心寺院——慧照寺创建于晋代,此后唐、宋、元、明、清,下邽的佛教活动一直未断。浓厚的佛教活动气氛为每年一度佛诞日的“四月八庙会”,提供了不可或缺的重要条件。

四月八庙会,占地方圆十多里,规模宏大,前后一月许。庙会期间,十里八乡的人们,甚至外省外地的商客,都从四面八方涌向下邦镇。有的在寺院烧香拜佛,有的在市场进行物资交易,有的观看抬神祭祀仪式和戏剧、马戏等文艺演出活动。庙会一年举办一次,一直持续到解放前。新中国成立后,庙会主要内容变成了物资交流。农历四月八日,正值农村夏收大忙之前,广大群众要为夏收生产、生活做准备;因而,天气虽然炎热难当,人们依然川流不息,踊跃来上庙会,市场繁荣,也就长期持续下来。

婚娶习俗

下邽婚娶习俗至今部分地方还保留的有女子出娘家门到新娘下轿至炕上,脚底不粘土,且都要铺红毡或红布,手提火炉或打“打暗苔”,意为避邪。由新郎从轿车上直接抱上新娘到炕上,待后拜天地时,由二位扶女的掺扶着到拜天地桌前举行婚礼仪式。

跑骡车

骡车大都是由胶轮车或木轱辘车与四匹骡子组成,每匹骡子都项系铜铃,头挂彩色叉子,挂稍的骡子背上还插五面彩色小旗。每辆车都有4个吆车的,车上还有6个敲锣鼓的,他们都身着鲜艳的对襟民族服装。跑骡车时,吆骡人鞭子“吧嗒”一甩,骡子即狂奔,同时锣鼓声、铜铃声和成千上万观众的呼声、喝彩声响成一片,当骡车跑到表演场地后,则表演“璞鸽踅窝”、“事事如意”、“五谷丰登”和“八仙过海”等绝活,既是骡车表演的亮点,也是最能吸引观众眼球的看点。

抬神祭祀

下邽抬神祭祀活动是四月八庙会的主要活动之一。抬神祭祀活动由东关村主办,并邀请有关单位和人员配合参加。东关村分东西南北四社,每年轮流由一个社主管,其他三社协助,并与庙会前将安排情况公布于众。每年农历四月初七上午七时许,事先由村上选定四名德高望重的老人,从东关村娘娘庙把搭饰有红绸的神牌楼请出,安放在专为抬神的花轿里,然后抬到通村大路上,最前面的是主管社的锣鼓队,队后轿前有四人各持一块方木板,分别写着“严肃”、“回避”、“安定”、“团结”大字,其他三社的锣鼓队跟在花轿后,维持秩序的人员拿着黑、红色的社棍开道,接着八个青年小伙各手持一根装有火药的单筒枪,边走边放,指挥人拿着大铜锣边走边打。八时许放炮,开始抬起神楼,穿过正街,绕村转一周再回到娘娘庙里,将神牌楼安放在娘娘庙的大殿中,然后由村民逐一向送子娘娘叩拜,祈福还愿。

程邈,秦代书法家,隶书始祖。字元岑,内史下邽(今陕西渭南北)人。

相传他首行先将篆书改革为隶书。蔡邕称其“删古立隶文”。唐代张怀瓘《书断》称:“传邈善大篆,初为县之狱吏,得罪始皇,系云阳狱中,覃思十年,损益大小篆方圆笔法,成隶书三千字,始皇称善,释其罪而用为御史,以其便于官狱隶人佐书,故名曰‘隶’。

隶书是中国古代文字发展的分水岭,为行书、楷书、草书等的发展奠定了基础。宋刻大观帖中还收录有程邈书作《秦御史程邈书》。

程邈

程邈

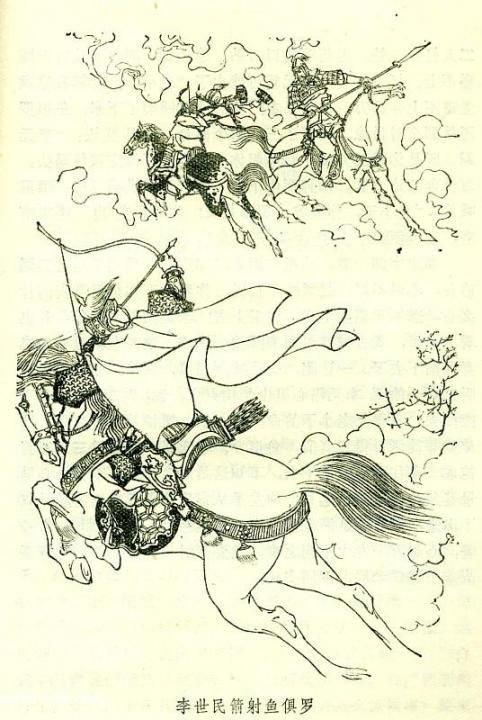

鱼俱罗(?—613年),开隋九老之一,隋朝车骑将军。

冯翊郡下邽(今陕西渭南东北)人。身高八尺(约1.8米),体力过人,声音及其洪亮,平时说话的声音可以传出数百步之远。相传鱼俱罗眼中有双瞳。

鱼俱罗二十岁时加入禁卫军,因功绩被提升为大都督。其后跟随晋王杨广(即隋炀帝)征讨陈朝,被提升为开府。不久沈玄懀、高智慧在江南发起叛乱,鱼俱罗随军平叛,被提升为上开府并封为高唐县公及叠州总管。后因对灵州道来犯突厥作战有功,被封为柱国以及丰州总管。隋炀帝继位后被封为车骑将军。

李世民箭射鱼俱罗

李世民箭射鱼俱罗

张仁愿

张仁愿,唐韩国公,华州下邽(今陕西渭南东北)人。

张仁愿本名仁亶,因与唐睿宗名字的发音相似,故改名仁愿。张仁愿在少年时便才华出众,具有文韬武略。武则天当政时,累迁殿中侍御史。当时御史郭弘霸为巴结武则天,上表称武则天是弥勒佛转世。凤阁舍人张嘉福、王庆之也上表请求将武承嗣为皇太子。张仁愿也被邀请一起联名上表,结果遭到张仁愿的严辞拒绝,张仁愿也因此受到有识之士的器重。

景龙二年(708年)三月,默啜统帅全军西击突骑施(西突厥部落,当时勃兴于西北),北方兵力空虚。张仁愿利用此机遇,上疏请求乘虚夺取漠南之地,在黄河以北修筑三座首尾相应的“三受降城”,即可断绝突厥的南侵之路。中宗应允,只用60天便将三城全部筑成。从此,突厥不敢度山(阴山)畋牧,朔方从此不再受其攻掠,并减省镇戍兵数万人。不久,张仁愿回朝任职。七月初三,张仁愿升任同中书门下三品,成为宰相,并拜左卫大将军,封韩国公。同年秋,张仁愿再次督军备边,中宗李显还亲自赋诗为其饯行,赏赐无数。后又迁镇军大将军、右武卫大将军。

王皇后

王皇后,唐玄宗李隆基原配皇后,华州下邽(今陕西渭南东北)人。

玄宗还在临淄王时期时,聘娶王氏为妃。在讨伐韦后时,王氏在幕后协助临淄王,终于完成大业。先天元年(712年)八月二十日,立为皇后。由于皇后无子,又因后来“符厌事件”的发生(武惠妃陷害)。唐玄宗将她废为庶人,在被废的三个月后,王皇后便过世了,玄宗诏令以一品礼将她葬于无相寺。后宫的人们对她相当思慕,玄宗自己也对此事感到相当后悔。宝应元年(762年),唐代宗即位时,恢复皇后封号,并废除武惠妃的封号。

白居易

白居易(772年—846年),字乐天,晚号醉吟先生,华州下邽(今陕西渭南)人,唐代大诗人。

贞元十六年(800年),白居易考取进士,先后任秘书省校书郎、周至县尉、翰林学士和左拾遗等职。任左拾遗时,多次上书皇帝,请求革除弊政,因反对宦官专权,而受到排挤打击。三年后,改任京兆户曹参军。

白居易在文学上积极倡导新乐府运动,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,强调继承《诗经》“风雅比兴”的传统和杜甫的现实主义创作精神,反对“嘲风雪,弄花草”而别无寄托的作品。《与元九书》是他诗论的纲领,为中国文学批评史上的重要文献。他的诗作语言通俗,相传老妪也能听懂。除讽谕诗外,其长篇叙事诗《长恨歌》、《琵琶行》也非常著名。其著作有《白氏长庆集》。

白居易

白居易

寇凖

寇凖(961年—1023年),字平仲,宋华州下邽(今陕西渭南北)人。北宋宰相,封莱国公。

其著作有《寇忠愍公集》。寇凖任巴东令时,曾自选诗词百余篇,编辑为《巴东集》;后来河阳太守范雍,又收集其作品20余篇,续编成集。其诗文风格清新俊逸,刚健苍劲。《四库全书总目》称“其诗乃含思凄婉,绰有晚唐之致。然骨韵特高,绝非凡艳所可比”。有宋知河阳军初刻本、清代圣香楼刻本。《四库全书》收其集为《忠愍集》,另外,尚有《寇莱公集》传世。

下邽八景

关于“下邽八景”,历来说法不一,较为常见的说法是:

第一景,千佛碑,碑上佛像数不清。锦绣琉璃顶,五色六颜,放毫光耀人眼色彩难辨。周围台石像镜面,房上不见木片片。

慧照寺塔

慧照寺塔

第二景,八碑门,分外壮观,八大碑镶钳在东门两连;把建城的英雄刻碑纪念。

第三景,卧牛桥,真是好看,似牛儿趴卧在东门跟前。桥洞洞虽然低又小,长长流水不间断。

第四景,金字坡陡好风险,站坡头不敢往下看。宋王爷调寇凖审案件,寇天官,骑骏马,在金字坡上走半年。车骑将军金日殚,为西汉战功赫显,墓与祠就建在金字坡上边。

第五景,铁茶石头烂,埋藏在金字坡东南下边。寇清官曾经预言,“谁要坐我下邽县,除非铁茶石头烂”。千年后果然如其言。

第六景,宝塔寺院,塔顶高得入云端。五铜佛供奉在五间殿,人传说,五铜佛治病灵验,还愿人始终川流不断。

第七景,三斗旗杆,竖立在娘娘庙前,隔城墙就可以远远望见。寇莱公治理下邽县,哪一家犯了罪,都要示众在高杆。

第八景,九里三绕城一圈,城上边九炮楼非常森严。城东南角土寨子,高的稀罕,文昌阁屹立在寨子上边。寇天官镇下邽,国泰民安。

慧照寺

慧照寺又名普照寺,也称铜佛寺,因有五尊铜佛而得名。

慧照寺始建于晋,隋、唐、宋、元历代多有增修,塔建于唐,但未完工。北宋重修时,寇准曾为之施银,因绘寇准真像于塔后。明嘉靖(1555年)关中大地震时建筑惨遭破坏,长住僧人誓愿宏大,历经四载,于1559年重建殿堂寮房,并新筑铜佛像五尊。

慧照寺

慧照寺

寺内还有一大景观是古塔,为方形九级楼阁式砖塔,高38米,塔身中空,顶有铜刹,圆拱门楣浮雕“二龙戏珠”,凸刻花纹细腻,工艺奇巧;两侧有笔力圆润对联一副,曰“云护诸天垂象教,虬盘万劫奠皇图”。塔基四角各有一力士石雕,造型生动,姿态各异;同时,寺内更有一座五开间硬山式铜佛殿(即今之大雄宝殿),建筑面积190平米,殿内供奉着五尊硕大的明代铜佛。高约2米,坐于莲台。佛像神态各异,盘膝而坐,闭目养神,或微笑、或沉思、或开怀、或颔首,神态中和,气宇非凡。中为释迦摩尼佛,东为消灾延寿药师佛,西为阿弥陀佛,最东侧是弥勒菩萨,最西侧是观世音菩萨。佛、菩萨均跏跌坐于莲台之上,莲花三重,中央三座莲台的每个花瓣上都有一尊浮雕小佛像,共约六十余尊,姿态各异,优美雅致,制作精巧。从形制上看,应是明代遗物。

1957年被公布为省级文物保护单位。2013年5月,被国务院列入全国重点文物保护单位。

渭南葡萄产业园

渭南葡萄产业园是国家AAAA级景区 ,位于陕西省渭南市临渭区北部下邽镇,距市区25千米,毗邻富平、阎良、蒲城三县区,地处西安一小时经济圈,关中天水国家经济区腹地。2011年9月园区举办了中国·渭南首届葡萄节暨全国十七届葡萄学术研讨会。园区先后被中国果品流通协会评为“中国葡萄之乡”,被国家葡萄产业技术体系确定为“综合示范基地”,被陕西省政府命名为“陕西省现代农业园区”,被农业部、团中央确定为“全国青少年科普示范基地”,被农业部、国家旅游局命名为全国休闲农业与乡村旅游示范点。

水晶饼是陕西省渭南市下邽镇的地方名点。元代,京都城内永正商行继承了下邽镇的传统配方和制作工艺,所制水晶饼销往西安、北京、天津等地。至清代末年,经渭南市同义栈商行张彩凤技师改进精制,产品以“金面银帮,起皮飞酥,凉舌渗齿,清香爽口”而名声大振。当时,以桐木盒和硬纸盒精心包装,作为馈赠亲友的上等礼品。后来,水晶饼的制作工艺流传到陕西西安、宁夏固原等地。

据相关传承资料记载,北宋时期,宰相寇准有一次从京都回到故乡探亲,适逢他的五十大寿。寿宴中,手下人捧进精致的桐木盒子,寇准打开一看,里面装着50个晶莹透明的点心,点心上面放着一张红纸,工整地写着一首诗:“公有水晶目,又有水晶心;能辨忠与奸,清白不染尘。”落款是“渭北老叟”。寇准吃了顿时感觉舌香齿凉,命名该糕点为“水晶饼”。

南七饸饹

南七饸饹所用面为荞麦面,渭南一带乡村曾普遍种植荞麦。和面是饸饹制作的一道重要工序,使用的不是普通的碱水(苏打水),而是石灰水。制作的具体过程为:适量大小富平青石一块,放在炉火中烧至通红,然后用火钳夹出,丢在盛有半桶水的铁桶中,等待到块状石头,化为白色粉未溶解在水中澄清后,上部的清液就是和面的专用石灰水,用此法和面压制出来的饸饹特筋道。和面要用手工揉压的表面光滑,做到常言道的“三光”,即盆光、面光、手光。再醒上个把钟头,然后分成半尺长圆柱形的剂子备用。

饸饹是用饸饹床子压制成形的。传统的压制方法是使用木制饸饹床子。饸饹的粗细主要决定床子的铁孔的大小。饸饹的压制和熟化是一体作业的。由于饸饹的压制是个力气活,一般由男性来干,女性在一旁当助手。男的将饸饹床子支架在二尺铁锅上,抬起装有木活塞的压杆,女的将醒好的剂子装入床子内,男的将活塞对准剂子,全身力量集中于压杆后部,只听吱吱呀呀一阵响声,就从床子下面铁制的数十个小圆孔中被挤压成细圆长条状,当一剂压完后,当助手的女的用手在床根底下快速一切,饸饹就掉进烧开的汤锅煮上了,等沸汤滚上两滚,饸饹就煮熟出锅。

南七饸饹吃法南七饸饹的吃法多样。有凉调、热汤、油炒等。热汤又分肉臊子和素臊子两种。正宗的吃法还是凉调的好。把煮熟的从饸饹锅里用罩滤捞出,放在凉开水(用新从井中打来的凉水更好)中冰上一冰,再提起罩滤颠上几下,让水滤净,将饸饹盛在大瓷碗中,用熟菜籽油一拌,再调上油泼辣子、蒜水汁、盐、香醋、酱油,加上韭菜豆腐臊子或油炒葱花等。

下邽南七饸饹

下邽南七饸饹

2011年4月,下邽镇渭北葡萄产业园被国家葡萄产业技术体系确定为全国首个葡萄“综合科技示范基地”。

2011年4月,被陕西省政府命名为“陕西省现代农业园区”。

2011年8月,被西北农林科技大学授予渭南临渭区实验教学基地。

2011年12月15日,被农业部和国家旅游局命名“全国休闲农业与乡村旅游示范点”。

2014年,被渭南市旅游景区质量等级评定委员会批准为国家AAA级旅游景区。

2015年9月,被陕西省科技厅授予“陕西省农业科技园区”称号。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。