-

石刻 编辑

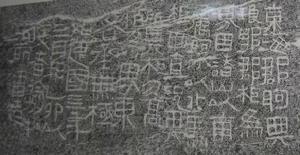

石刻是造型艺术中的一个重要门类,在中国有着悠久的历史。石刻属于雕塑艺术,是运用雕刻的技法在石质材料上创造出具有实在体积的各类艺术品。

中国古代石刻种类繁多。古代艺术家和匠师们广泛地运用圆雕、浮雕、透雕减地平雕、线刻等各种技法创造出众多风格各异、生动多姿的石刻艺术品。其中,联合国科教文组织将洛阳龙门石窟评价为“中国石刻艺术的最高峰”。

中文名:石刻

外文名:carved stone

类别:雕塑艺术

泰顺县九峰乡人民政府驻地西地村村牌石刻(常治国题)

泰顺县九峰乡人民政府驻地西地村村牌石刻(常治国题)

石刻

石刻

陵墓石刻

南朝陵墓石刻

南朝陵墓石刻

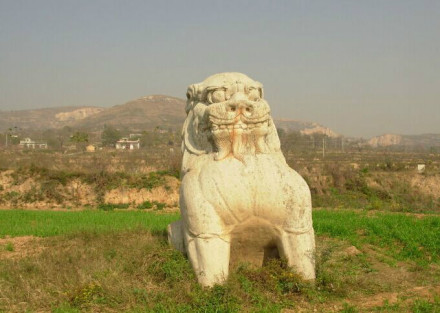

地上石刻主要是陵园、墓葬前的仪卫性和纪念性石刻。仪卫性石刻是在陵墓前神道两侧按一定的规制置放的石人、石兽等起着保卫及仪仗作用。纪念性石刻则是为了纪念某个事件而专门雕刻的,如唐太宗昭陵墓前雕刻的“昭陵六骏”等。这些石刻体量硕大、造型生动、威严肃穆。

宗教石刻

南朝陵墓石刻

南朝陵墓石刻

其他

中国古代石刻除上述陵墓石刻和宗教石刻外还有很多实用性石刻。如宫殿、门阙、牌坊桥梁寺庙等各种建筑构件及一些实用性石刻如石灯石函、石镇、碑首、栓马桩等这些石刻上也多有精美的雕刻。古代匠师们充分发挥聪明才智将实用性和艺术性巧妙地结合起来其中不乏石刻艺术中的珍品。

南朝陵墓石刻

南朝陵墓石刻

药王山摩崖石刻

黄土石刻

黄土石刻

南朝陵墓石刻

南朝陵墓石刻

在以后千余年的历史演变中,随着西藏地方社会的发展,特别是佛教信仰的深化和普及,陆续有造像、刻字活动,不断有各种新的作品增刻在山上,大者数丈,小者不足方寸。

石鼓文

唐代初年,在天兴

苏马湾界石1999年发现。刻面石宽2.15米、高0.85米,文12行,60个字刻文为竖字,隶体带豢意,内容为“东海郡朐与琅琊郡柜为界,因诸山以南属朐,水以北属柜。西直况其,朐与柜分高陌为界。东各承无极。始建国四年四月朔乙卯,以使者徐州牧治所出造”。“始建国”为王莽时期的年号始建国四年为公元12年。据此推断,此刻石距今已有1989年,为省级文物保护单位。最早的星数最多的石刻天文图

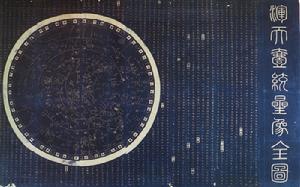

天文图

苏州石刻天文图,是中国和世界上现存最早的星数最多的石刻天文图。

南朝陵墓石刻

南朝陵墓石刻

苏州石刻天文图以北天极为圆心,刻画出三个同心圆。外圆是南天星可见的界限,包括赤道以南约55度以内的恒星;中圆是天赤道,直径为52.5厘米;永不下落的常见星用直径为19.9厘米的小圆(即上规)界开;黄道与赤道斜交,交角约24度,并按二十八宿距星之间的距离(赤经差)从天极引出宽窄不同的经线,每条经线的端点处注有二十八宿的宿度。再外边还有两个比较接近的圆圈,圈内交叉刻写着十二次、十二辰及州国分野各十二个名称。全图共有星1440余颗。银河清晰,河汉分叉,刻画细致。

苏州石刻天文图是北宋时代天文学家们认识和记录星象的智慧结晶,在一定程度上反映了当时天文学的发展水平。为了解古代星区划分和论证现代恒星,提供了极为宝贵的资料。 中国最早的官定石刻经本——《熹平石经》

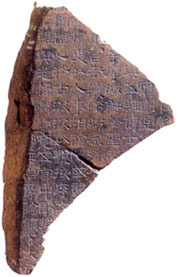

经本

汉灵帝熹平四年(公元175年),议郎蔡邕、张训等上书要求正订六经文字。皇帝批准后,蔡邕、张训等将《周易》、《尚书》、《诗经》、《礼记》、《春秋》、《公羊传》、《论语》七种经典选定正本、订正文字。由于当时正值碑刻盛行之际,七种典籍便被用隶书刻于石碑上,作为经书的标准版本,成为中国第一部官定石刻经本。

南朝陵墓石刻

南朝陵墓石刻

熹平石经竣工后,立于当时都城洛阳城南太学门外,碑石均为长方形,约高1丈、宽4尺。碑顶以瓦屋覆盖,碑下有座。每碑双面刻文,经文自右向左直下书刻。这项由最高统治者钦定、规模空前的文化工程在当时引起极强的轰动。《后汉书·蔡邕传》载:“及碑始立,其观视及摹写者,车乘日千余辆,填塞街陌”,其盛况可见一斑。

石材寿坟雕刻

石材寿坟雕刻

汉献帝初平元年(公元190年),董卓烧毁洛阳宫庙,石经开始被损坏。根据《隋书·经籍志》的记载:北齐高澄时将石碑从洛阳迁往邺都,结果在半路上掉到水里,运到邺都的还不到一半。隋朝开皇年间,又从邺运往长安,但由于隋官府不重视,营造司竟用石碑做柱子的基石。到唐贞观年间,魏徵去拯救这些文化瑰宝时,已是十不存一。以后就仅剩些拓片和零星出土的碎石残片。只能在博物馆看到为数不多的珍贵的残石拓片。

规模浩大、气势宏伟的熹平石经,是东汉时期尊崇儒学、古文经学发达、碑刻盛行等历史因素的结晶。它作为我中国历史上最早的儒家经典石刻本,对校对版本、规范文字起到了重要的作用;它也拉开了历史上以多部经典文献为内容的大规模刻石的序幕,自此以后,陆续出现了《三体石经》、《唐开成石经》、《蜀石经》等;不仅如此,它精美的字体、严谨的结构也是研究汉代书法史的重要资料。 中国最早的石刻连环画——《圣迹图》

作者是明代大石刻家章草,他苦心钻研石刻艺术,独出心裁,在120块石头上刻绘出孔子一生的事迹。《圣迹图》叙述故事严谨,刻石刀锋刚健,堪称艺术珍品。

摩崖石刻

1900多年的东汉“何君阁道碑”,石碑完好无缺,碑文中的52个隶书字,字迹清晰,字形方中带圆,雄浑古朴。这是中国发现的年代最早的摩崖石刻,其记载极有可能改变人们对“南丝绸之路”路线的认识。

《何君阁道碑》被一个上凸下凹的岩石腔保护着,免受了风雨侵蚀,保存完好。“何君阁道碑”呈正方形,边长约0.8米,碑文记载了东汉建武中元二年(公元57年),蜀郡太守何君令人在此修建古栈道的事迹。碑文中的52个隶书字,字迹清晰,字形方中带圆,雄浑古朴。

《何君阁道碑》不仅是研究古代栈道修建的珍贵文献资料,同时在汉字的发展演变史研究上,也是极其重要的实物研究资料。而且这块摩崖石刻的发现还极有可能改变人们对“南丝绸之路”路线的认识,对研究西南地区的交通史有着重要的意义。 最早的露天摩崖石刻大佛

位于太原市的蒙山开化寺内,是我国最早的露天摩崖石刻大佛,历史悠久居中国佛像之首。

蒙山大佛主峰海拔1325米,是晋阳佛教胜地和避暑胜地。公元551年,北齐文宣帝高洋凿寺后大岩为大佛,历五代24年始成。蒙山大佛以山镌刻,结跏趺定而坐,双手施禅定印,佛体厚胛肥肩,佛超山峦,高遏云天,气势非凡。据史称,佛高“二百尺”(约63米)略低于四川乐山大佛,但早于乐山大佛162年。

最高峰

世界遗产委员会评价:龙门地区的石窟和佛龛展现了中国北魏晚期至唐代(公元493~907年)期间,最具规模和最为优秀的造型艺术。这些详实描述佛教中宗教题材的艺术作品,代表了中国石刻艺术的最高峰。

龙门石窟雪景

龙门石窟雪景

龙门石窟规模宏大,气势磅礴,窟内造像雕刻精湛,内容题材丰富,被誉为世界最伟大的古典艺术宝库之一。它以自身系统、独到的雕塑艺术语言,揭示了雕塑艺术创作的各种规律和法则。在它之前的石窟艺术均较多地保留了犍陀罗和秣菟罗艺术的成分,而龙门石窟则远承印度石窟艺术,近继云冈石窟风范,与魏晋洛阳和南朝先进深厚的汉族历史文化相融合开凿而成。所以龙门石窟的造像艺术一开始就融入了对本民族审美意识和形式的悟性与强烈追求,使石窟艺术呈现出了中国化、世俗化的趋势,堪称展现中国石窟艺术变革的“里程碑”。

武氏墓石刻

武氏墓群石刻 位于嘉祥县城南15公里纸坊镇武翟山村,是东汉末年武氏家族墓地前的一组石刻艺术品,有石阙、石狮各1对,汉碑2块和武氏祠汉画像石44块。它是国家一级重点文物保护单位,为世界文化遗产中的瑰宝。

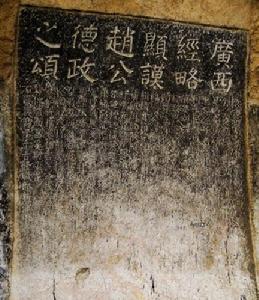

保障东南石刻

属于建筑与设施类景观与小品建筑亚类中的摩崖字画。外观形态与结构:保障东南石刻位于自贡市富顺县赵化镇普安村6组,坐南向北,凿刻于清光绪九年(1883),石刻镌刻于泸自路下崖壁上,龛内从左至右横排阴刻“保障东南”四个大字,字体楷书,右边跋文小字,其内容记述清代咸丰年间富顺县地主团练头目肖云笙(肖镛)在石灰溪镇压李永和、兰朝鼎率领的农民起义军的史实。

大足石刻

大足石刻 是唐末、宋初时期的宗教摩崖石刻,以佛教题材为主,尤以北山摩崖造像和宝顶山摩崖造像最为著名,是中国著名的古代石刻艺术。北山摩崖造像位于重庆市大足县城北1.5公里的北山。北山摩崖造像长约三百多米,是全国重点文物保护单位、世界文化遗产——大足石刻的重要组成部分。造像最初开凿于晚唐景福元年(公元892年),历经后梁、后唐、后晋、后汉、后周五代至南宋1162年完成,历时250多年。现存雕刻造像四千六百多尊,其中造像264龛窟,阴刻图有1幅,经幢8座,是中国晚期石窟艺术中的优秀代表。

第一山石刻 据清光绪《盱眙县志稿》记载:第一山碑刻,包括敬一书院、试院、文庙、瑞岩观、县署的碑刻,正、草、篆、行皆有,具有一定历史和艺术价值。

原不题跋88块,记载25块,诗56块,共169块。尚有摩崖石刻74块(其中宋代45块),碑刻39块,共113块,山腰间有著名的秀岩、瑞岩、西城寺三座石刻。均系摩岩石刻,及碑刻,多属宋、元、明、清历代名家题留。诗词并茂,字体齐全。

安岳石刻 中国佛教与道教混合的石窟位于四川省安岳县境内,分布于全县4个区32个乡,保存较完好的有45处,主要有卧佛院、千佛寨、圆觉洞、毗卢洞、华严洞、茗山寺、玄妙观等处,计有摩崖造像105处,造像约10万身。根据现存题记,造像盛期主要在盛唐至北宋末近 400年期间。石刻内容以佛教造像为主,有少量道教造像,也有对社会现实生活的描写。

凌云石刻 最具石山区特色和州府治地特色的人文景观之一。据县文物管理所调查统计,凌云现存的石刻分为10个部分130多款,字数最多的一款有石刻2400多字,最大的一款石刻为2平方米,最早的石刻是明代景泰四年(公元1453年),已有542年。

石刻内容有契约、诗词、题联题字、碑文、墓志铭和杂文游记等。主要分布在县城周围,以汾洲、五指山、水源洞、云台山、翠屏山、独秀峰、寿桃山为多。石刻最多是水源洞摩崖石刻,共50余幅,大都是地方官吏、社会名流所题,内容有题额、对联、诗词、联诗、散文、碑记等,记录了当时文学之精华;其书法有楷书、行书、隶书、魏书、篆书、一应俱全,风格各异,用笔苍劲有力,书艺精湛,具有较高的文学、艺术价值,为县文物保护单位。

象鼻山石刻

象鼻山石刻 桂林市重点文物保护单位。现存石刻64件, 其中宋23件,元代1件, 明代12件, 清代14件, 民国2件,无年代及姓氏署款12件。有题诗、填词、题榜、铭文、传记、营缮纪事、跋刻名人作品等。

水月洞石壁上两幅巨大的摩崖, 是宋乾道二年(1166)张孝祥的《朝阳亭记》和《朝阳亭诗》。《记》文大意是, 张孝祥与好友张维, 朱元顺来游, 张维酷爱此处山水, 留连忘返, 僧人了元明白他的心意, 便在岩前建亭。亭竣工后, 再次来游, 张维要张孝祥给亭起名, 张孝祥想起他们在建康(今南京)共事时也曾建过亭, 取名“朝阳”, 以示张维“学业足以凤鸣于天朝”。于是仍旧用“朝阳”二字给新亭起名, 并且把水月洞也改名朝阳洞。

祥瑞壁画

2022年9月,从河南省文物考古研究院获悉,经过近4年持续发掘,“考古中国”重大项目开封北宋东京城州桥遗址取得重要进展,出土巨幅石雕祥瑞壁画,为我国发现的北宋时期最大的石刻。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。