-

封燕然山铭 编辑

《封燕然山铭》是东汉永元(公元89年)年窦宪率领军大败北匈奴后,在燕然山(今蒙古国境内的杭爱山)南麓勒石铭刻纪功的摩崖文字,由随军出征的中护军班固撰文,宣扬了东汉与北匈奴之间最后一场大战的战绩与汉朝的德威。后以“燕然勒功”作为建立或成就功勋的典故。

蒙古国成吉思汗大学于2017年8月15日宣布,在蒙古国中戈壁省发现的一处摩崖石刻,被中蒙两国联合考察队确认为班固所作《封燕然山铭》。

作品名称:封燕然山铭

出处:《后汉书·窦融列传附窦宪》

作者:班固

创作年代:东汉

作品体裁:铭文

语言:中文

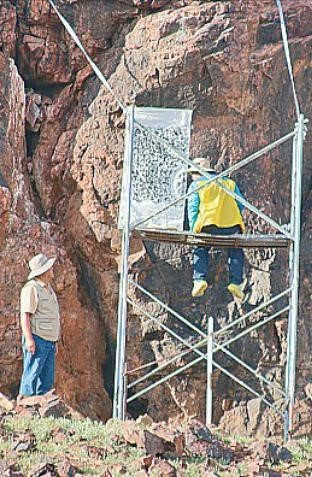

蒙古国杭爱山考古现场。齐木德道尔吉供图

蒙古国杭爱山考古现场。齐木德道尔吉供图

铄王师兮征荒裔,剿凶虐兮截海外。夐其邈兮亘地界,封神丘兮建隆嵑,熙帝载兮振万世!

考古现场

考古现场

威武王师,征伐四方;剿减凶残,统一海外;万里迢迢,天涯海角;封祭神山,建造丰碑;广扬帝事,振奋万代。

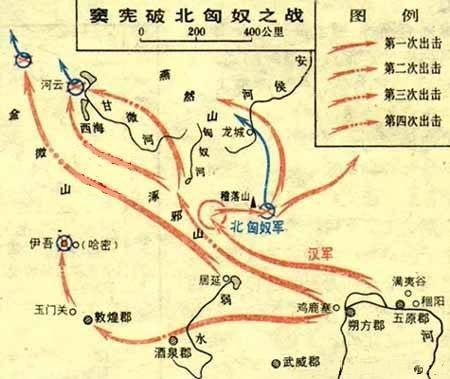

大军从朔方三路北袭,窦宪遣各部将,率精骑万余,在稽落山(今蒙古国达兰札达加德西北额布根山)大破北匈奴军队,前后俘获招抚匈奴部众二十万人,穷追北单于直至燕然山,大获全胜。窦宪与副将等登上远离边塞三千余里的燕然山(今蒙古国杭爱山),由班固撰写《封燕然山铭》文,并刻石纪功,颂扬汉军出塞三千里,奔袭北匈奴,破军斩将的赫赫战绩。

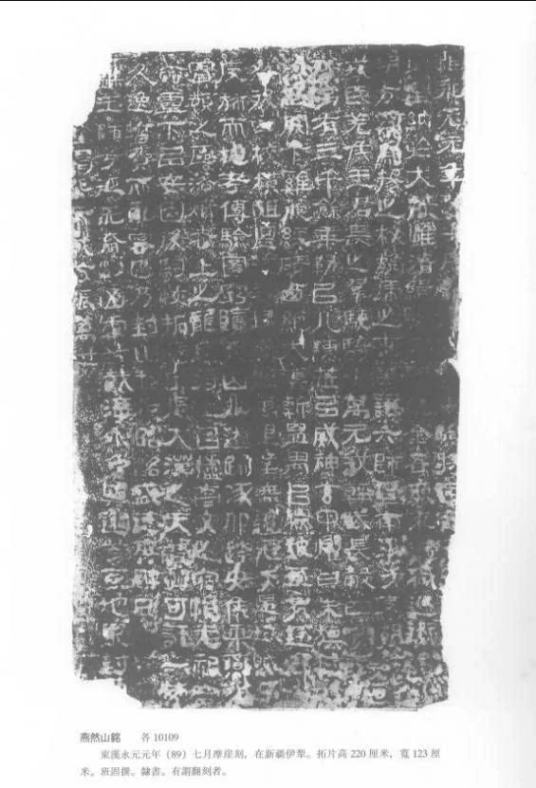

山东苍山汉墓画像石《胡汉交战图》拓片

山东苍山汉墓画像石《胡汉交战图》拓片

窦宪破北匈奴之战

窦宪破北匈奴之战

《封燕然山铭》被认为是我国有史记载的“边塞纪功碑”的源头,后世以“燕然勒功”这一成语指把记功文字刻在石上,即刻石记功。也泛指建立或成就功勋。

这次北伐,可以与西汉元狩二年(公元前121年)霍去病、卫青大败匈奴于漠北,封狼居胥山而还,前后媲美。应当指出,汉朝是在匈奴无数次入侵的危害之下,才反击匈奴的。在世界历史上,中华民族为一农业民族酷爱和平,而不是一个侵略性民族,但是在侵略者面前,绝不是只有招架之功,而无还手之力的。汉朝反击匈奴,即是极好的证例。班固《封燕然山铭》的历史意义与价值,也就在这里。

从艺术上讲,《封燕然山铭》具有三项显著特色:第一是气势磅礴。这一作品铭、序一气贯注浑然而为一体。虽说篇幅不长,却是元气淋漓,磅磅磺礴,读来令人精神振奋,可以真实感受到汉代人的恢宏气魄。磅礴气势的根源,是热爱祖国、保卫祖国的深厚情感。序云“上以摅高、文之宿愤,光祖宗之玄灵:下以安固后嗣,恢拓境宇,振大汉之天声”,铭云“铄王师兮征荒裔,剿凶虐兮截海外”、“熙帝载兮振万世”,即是洗雪国耻、保卫祖国、光大祖国声威的爱国激情的集中体现。而战略上的识见与议论,则深化了这一磅礴气势。序云“兹所谓一劳而久逸,暂费而永宁者也”是承西汉扬雄论匈奴疏文之语而来。实际上表明,反击侵略者变被动为主动的战略构想,本是两汉时期有识之士的一项共识。同时,序文多用排偶之句,铭文采用骚体,偶句排慕矫健,骚体雄浑,便成为磅礴气势喷薄而出的强有力载体。

《封燕然山铭》的第二项艺术特色,是着力描写强盛的军容军威,从而表现汉军的必胜。我国传统文学表现战争,总是对于战争的性质存有一种价值判断,即正义与不义之分,并且认为正义的战争,亦是不得已而为之的事。这种价值观的本原,乃是中国文化爱好和平的精神。由这种文化精神及价值观而来,我国传统文学对于战争的表现,就不以描写杀人流血为能事,对于正义战争的胜利,往往是通过着力描写汉军军容军威的强盛来加以彰显的。

序文大部分篇幅,即从“鹰扬之校,螭虎之士”,直到“蹑冒顿之区落,焚老上之龙庭”和全幅铭文,皆是用浓墨重彩描写汉军军容军威之强盛,而对于杀人流血的战争场面,仅下寥寥几笔,便已一带而过。描写军容军威,如“云辎蔽路”、“玄甲耀日,朱旗绛天”、“星流彗扫”还颇富于诗意之美。班固这种详写军容军威,略写杀人流血的艺术笔法,当然不是由于他对战争缺乏了解。序文中“安固后嗣”、“一劳而久逸,暂费而永宁”等语句,再三地、清楚地表示了汉民族对于和平的渴望与关切。由此可见,爱好和平的中国文化精神,以及由此而来尚军容军威之描写、而不尚杀人流血之描写的中国文学传统,对于班固影响甚深。

由上述两项艺术特色出发可以进而说,《封燕然山铭》的第三项艺术特色即其总体特色。铭之为体,或为祝颂,或为警戒。这是铭的内容特点。陆机《文赋》说:“铭博约而温润。”这是由铭的内容特点而来的铭之艺术体性。《封燕山铭》纪汉之功既是对汉朝的祝颂,也是对侵略者之警戒。

全文历述汉军北伐匈奴,从出师直写至凯旋,且包含历史的回顾与战略的议论,可以谓之博,文字精练。全文仅有三百多字,则又可以谓之约,不尚杀人流血之描写,而特盛于军容军威之描写,并且对于和平安宁再三致意,则可以谓之温润。既博、约、温润,又气势磅礴,既深得铭之体性,又特具艺术个性:这,就是《封燕然山铭》的总体特色。

蒙古国杭爱山考古现场。齐木德道尔吉供图

蒙古国杭爱山考古现场。齐木德道尔吉供图

1990年,两位牧民在蒙古国杭爱山南麓避雨时发现了一处汉字摩崖石刻,经当地有关专家几经研究,但一直未能成功释读。2014年,蒙方把这一情况告诉中国内蒙古大学著名蒙古学家齐木德道尔吉,并邀请他到蒙古国进行实地考察。2017年7月下旬,蒙古国成吉思汗大学和内蒙古大学专家组成联合考察队,来到蒙古国中戈壁省德勒格尔杭爱县对摩崖石刻进行实地考察。

2017年8月15日,蒙古国成吉思汗大学宣布,在蒙古国中戈壁省发现的一处摩崖石刻,被中蒙两国联合考察队确认为东汉班固所作《封燕然山铭》。石刻位于蒙古国中戈壁省偏西南杭爱山一支脉(当地称此山为Inil Hairhan,北纬45°10′40.3″,东经104°33′14.7″,海拔1488m)向西南突出的红色岩石上,摩崖石刻宽1.3米、高约0.94米,离地高4米多。石刻凡260余字,考察队已成功释读其中220余字。

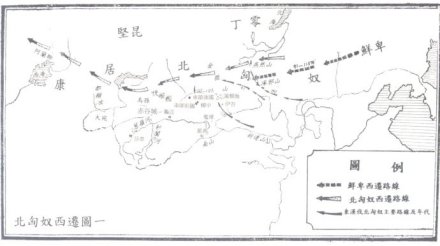

北匈奴西迁示意图

北匈奴西迁示意图

内蒙古大学教授齐木德道尔吉认为,由于历史上中国北方匈奴、突厥、蒙古等游牧民族纷纷登上历史舞台,在地名等传承上语言不同,造成北方许多历史地理信息无法对应,给研究和还原历史造成了不少困难。

对于北匈奴的西迁,也有了确切的地理路径信息。东汉永元元年(公元89年),车骑将军窦宪北伐匈奴,一直打到燕然山,获得大胜,几乎全歼了北单于主力。当时,随军的班固写了《燕然山铭》。这在《后汉书·窦宪传》中有清晰记载。然而,古代没有经纬度的概念,原来的燕然山也是很大一片山脉,因此,《燕然山铭》的石刻具体地点在哪里一直没人知道。燕然山一战历史上非常著名。此战后,北匈奴脱离了漠北高原,往西远遁。

《封燕然山铭》是中国边塞记功碑的源头

考古工作现场

考古工作现场

关于边塞纪功碑,如今能够找到的最早的源头是《封燕然刻石》。如今蒙古高原上的杭爱山,史书上称燕然山。东汉时期发生在汉与匈奴之间的许屡次战役中,永元元年(公元89年)在这个地方有过一场决议性的战役,使匈奴脱离了漠北高原,往西远遁。作为汉军统帅的车骑将军窦宪为了纪念这一场首要的战役,把记载成功的文字刻在了杭爱山的摩崖上,史称《封燕然山铭》。

虽然《封燕然山铭》被长期湮没,但其文字被记载在《后汉书》中。在我国历史上,相似这种边塞战役还有许多,所以这最早的“燕然刻石”就在后来唐诗宋词的边塞吟咏中传扬不停。假设对比一下,分外有意思:唐代是“伫见燕然上,抽毫颂武功”(李峤《饯薛大夫护边》),人还没有抵达边关,就能够推想到这将来的战役必胜,必定能够提笔来写燕然勒铭的续篇;而宋朝呢,最有名的比方,便是范仲淹的“燕然未勒归无计”(《渔家傲》),现已驻扎在了西北边关,还觉得是“燕然未勒归无计”,一点点没有凯旋的信仰。唐诗宋词,的确有它各自的年代气息在里边。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。