-

瓦当 编辑

瓦当,是指中国古代建筑中覆盖建筑檐头的筒瓦前端的遮挡;也可将屋檐最前端的一整片瓦称为瓦当,瓦面上带着有花纹垂挂圆型的挡片。

特指东汉和西汉时期,用以装饰美化和蔽护建筑物檐头的建筑附件。瓦当上刻有文字、图案,也有用四方之神的“朱雀”“玄武”“青龙”“白虎”做图案的。

瓦当的图案设计优美,字体行云流水,极富变化,有云头纹、几何形纹、饕餮纹、文字纹、动物纹等等,为精致的艺术品,属于中国特有的文化艺术遗产。

中文名:瓦当

外文名:eaves tile

分类:工艺品

地区:中国

用途:古代房屋瓦头装饰

年代:始于周代

概述

瓦当与滴水

瓦当与滴水

瓦当俗称瓦头,即整片瓦的头部。是覆盖建筑檐头筒瓦前端的遮挡(区别于滴水,滴水是指覆盖建筑檐头板瓦

中国最早的瓦当集中发现于陕西扶风岐山周原遗址,这里是西周的发祥地,多为素面半圆形瓦当,个别的有重环纹半瓦当。材质

汉并天下瓦当 西汉

汉并天下瓦当 西汉

就质料区分,瓦当主要有灰陶瓦当、琉璃瓦当和金属瓦当。灰陶瓦当资格最老,也最普通,从西周到明清始终是瓦当中最主要的品种。

大约唐代以后出现了琉璃瓦当。琉璃瓦当是在泥质瓦坯上施釉烧制而成的,颜色有青、绿、蓝、黄等多种,都是用于等级较高的建筑物。

宋元明清时期,个别建筑物上使用了金属瓦当。金属瓦当有铸铁、黄铜和抹金的三个品种。

工艺类型

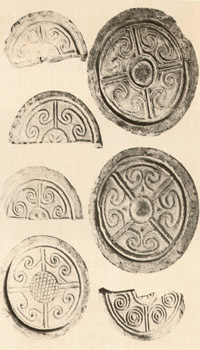

有圆形和半圆形(半瓦当),半瓦当主要见于秦及秦以前。

瓦当

瓦当

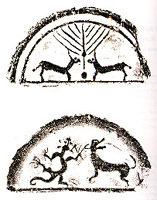

多为素面半圆形瓦当,个别的有重环纹半瓦当。到了战国时代,七雄争霸,各国所用的瓦当具有浓厚的地方特色,但基本上是以图象瓦当为多,如山东临淄齐故城出土的树木双兽纹半瓦当;河北易县燕下都出土的饕餮纹半瓦当;陕西凤翔秦都雍城出土的动物纹圆瓦当和咸阳出土的云纹、葵纹瓦当等,其中以秦动物纹瓦当最为杰出。秦代以后,云纹、葵纹瓦当流行了起来。进入汉代,瓦当在使用的广泛性和艺术性方面都臻至它的鼎盛时期。分布的地域极广。西汉瓦当除了变化多端的各式云纹瓦当外,西汉中期出现了瓦当的最后也是最重要的大类——文字瓦当,其直径多在 15-18.5厘米之间,小的直径有13厘米,大的可达22厘米。文字少则1字,多则12字。依文字内容可分为宫苑、官署、祠墓、宅舍、吉语、纪事等几大类。文字的写法线条在刚柔、曲直、方圆、疏密、倚正等诸多方面都达到了高度的和谐,或方峭,或流美,浑然天成,令人叹为观止。西汉文字瓦当,字大而遒美,量多而变化无穷,实为西汉书法之珍贵遗存。图象瓦当已不是汉代瓦当的主流,但汉长安城一带的青龙、白虎、朱雀、玄武四神瓦当却是图象瓦当的压卷绝唱。四神代表东、西、南、北四个方向,四神瓦当有几种不同的版别,构图雍容堂皇,制作精工细致,艺术水准极高。东汉以后,瓦当艺术走向衰落,伴随着佛教的传入,文字瓦当和图案瓦当逐渐衰落,莲花纹瓦当兴盛起来,还有少数的佛像瓦当。宋以后,瓦当艺术日落西山,完全失去了往日的风采。

造型

瓦当,开始制作时是素面的,随着古代人们对建筑欣赏艺术水平的提高,瓦当出现了动物、植物等形象的饰样。

瓦当

瓦当

秦汉瓦当的纹饰美观大方,形象生动活泼,构思精巧。瓦当纹饰设计精心,文字布局精巧。在圆形或半圆形的画面之中,动物显得自然活泼,神态天真,栩栩如生,文字的合理摆布,疏密得当,安排合理,显示了中国劳动人民的天才和智慧。秦汉瓦当又以它独特的风格,千姿百态的造型艺术风格,更具有装饰性。

出土于陕西汉长安城遗址的四神瓦当更具特色,而且风格统一,成组配套。

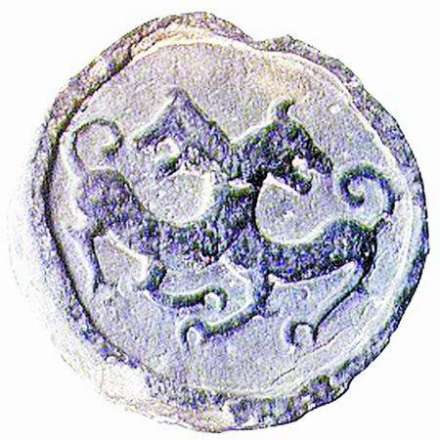

龙纹瓦当,直径为18.6厘米,边轮宽约2厘米。表面构图半浮雕饰一条青龙,身躯健壮,龙口大张,气势非凡。龙在古人的心中至高无上,龙又是神灵和权利的象征,历代的皇帝称之为“真龙天子”等。

虎纹瓦当,直径19厘米,边轮宽2.1厘米,雄壮的虎身躯,围绕着中心圆,姿态威武,口张目瞪,利齿露出,首与爪前后对立,虎尾弯曲向上,正巧填补了多余的空间,协调了整个画面,使其构图均衡。

朱雀纹瓦当,直径15.8厘米,边轮宽2厘米。朱雀是古人想像中的吉祥物。它是由孔雀、锦鸡、绶带鸟等类飞禽的综合体。它带有浓郁的色彩,它又由于时代的变动形象也在不断的变化。瓦当中的朱雀口衔宝珠,昂首直立,尾翘卷起,更显得威严凶猛。

玄武纹瓦当,直径18.5厘米,边轮宽2.1厘米。瓦面构图为龟作爬伏状态,为了谐调空间,蛇弯曲盘绕着蛇身,使呆笨的龟与灵敏的蛇成为龟蛇合体。这样一来使多余的空间参差错落,使整个画面紧凑而不呆滞,而却显得活灵活现了。此种瓦当除在建筑物上表示方向外,还当玄武阙所用。

周代

瓦当

瓦当

约在春秋(公元前770年~公元前476年)晚期形成了比较完善的模式,并成为一些大型建筑的重要构件。早期的瓦当多为半圆形,主要纹饰为兽面纹,后来逐渐向卷云纹等其它纹饰发展。当时各诸侯国烧造和使用的瓦当图案种类繁多,各不相同。秦始皇(公元前221年~公元前210年在位)统一六国后,瓦当在图案形态和题材内容等方面,都发生了很大变化,更加丰富多彩。秦代主要盛行各种动物图案的瓦当。

秦代“龙凤纹”瓦当

秦代“子母鹿”瓦当

秦代“马纹”瓦当

汉代

汉代(公元前206年~公元220年)是瓦当工艺发展的鼎盛时期。这一时期的瓦当做工精细,新出现了装饰有篆体文字的瓦当,这些文字瓦当多为小篆书体,排列组织和谐匀称,布局讲究,显示出汉代质朴浑厚的艺术风格。文辞多为一些祈福的吉语,其艺术观赏性可与精致的印章相媲美。

在秦始皇陵封土之北的宫殿遗址的地下土中,出土了一件上饰夔纹的巨型瓦当,直径达61厘米。在中国发现的所有瓦当中,这一瓦当是最大的。人称它为“瓦当之王”。现陈列在陕西历史博物馆中。

秦汉

瓦当与滴水

瓦当与滴水

秦汉瓦当有圆形或半圆形的,分文字瓦和图案瓦两种类型。面径一般在15 —18厘米之间,迄今发现的最大型的瓦当高48厘米,宽60厘米。图案瓦当有动物纹、植物纹、几何图形等,大都制作于战国至秦,汉代也有,如象征东西南北四个方向的青龙、白虎、朱雀、玄武的“四灵瓦”。

汉代以文字瓦当为主。文字瓦当是图案瓦当的发展,文字瓦当的出现与汉字的演化有必然联系。

文字瓦当分标名类和吉祥语类两大类别。

标名类是在瓦当上写明建筑物的名称,即宫殿、官署、陵园之名。如“上林”“蕲年宫当”“宗正宫当”“羽阳千秋”“八风寿存”“平乐宫阿”“长陵西当”“长陵东当”“京师仓当”“齐园宫当”等。

吉祥语类瓦当是表达人们祈祷吉祥的愿望,如“延年益寿”“长乐无极”“长生无极”“与华相宜”“千秋万岁”“永受嘉福”“嘉气始降”“永寿无疆”“六畜番息”“万岁未央”等。除此以外,带有纪念意义的,如“汉并天下”;表示怀念性的,如“长毋相忘”。用于私人居宅及祠堂、陵墓建筑物的,如“马氏殿当”,“李”字瓦当,“金”字瓦当,“冢”字瓦当,“殷氏家当”“巨杨冢当”“冢上大当”等。

汉代“延年”瓦当

汉代“冢上西当”瓦当

汉代“延年益寿”瓦当

文字瓦当四个字的较多,也有多字、单字或两字的。如“卫”字瓦当,“乐”字瓦当,“宫”字瓦当,“便”字瓦当,“商”字瓦当;“甘林”瓦当,“黄山”瓦当,“延年”瓦当,“华仓”瓦当,“上林”瓦当,“都空”瓦当,“佐弋”瓦当,“右将”瓦当等。多字瓦当,如“与民世世天地相方永安中正”“长乐未央延年永寿昌”“千秋万世长乐未央昌”“千秋万岁与地无极”“维天降灵延元万年天下康宁”等。

秦汉瓦当,尤其是文字瓦当,是非常重要的史证资料,对研究建筑史、 文字演变史均有很高的学术价值。从书法的角度看,说明汉字除了表意的功能以外,在两千多年以前即具有艺术欣赏的意义,故已用以美化人们的生活环境。

单于天降瓦当

单于天降瓦当

六朝

瓦当,是中国古代建筑屋面瓦垄檐口的装饰,正面刻印有多种图案纹样,也有的刻印表示吉祥的文字。最初,瓦当多为半圆形,称为半瓦当,秦汉时开始出现正圆形瓦当,此后一直延续。历史悠久的瓦当作为中国古代建筑体系特有的构件,体现了鲜明的时代精神、审美情趣和一定的文化特征,是具有强烈的时代和区域特色的文化遗存。古都南京是六朝时期的政治、经济、文化中心,随着南京城市考古工作的深入展开,许多地下六朝建筑被不断发现,大量形形色色的六朝瓦当陆续出土,为六朝文化的综合研究提供了珍贵的实物资料。现择取其中出土最多的兽面纹、莲花纹、云纹瓦当介绍如下:

兽面纹瓦当(图1)直径13厘米、边轮宽0.9厘米、高0.9厘米。当面所饰兽面上宽下窄,作虎面形,长水滴形双目斜立,垂胆形高鼻梁,鼻梁上部直达额部并在两侧各伸出3根线条,作树枝状。口张大,口外有2道轮廓线,口中露出上下2根长须。头顶上左右各有一个小耳朵,面部两侧和嘴下饰线条硬直的毛须。在鼻、额之间钻有一孔,孔径为0.8厘米。

兽面纹瓦当(图2)直径13.7厘米、边轮宽1.1厘米、高1.1厘米。当面所饰兽面上宽下窄,作虎面形,水滴形双目稍弯曲斜置,目有双线边框,眉作卧蚕状。鼻形小而高凸,额部饰三叉树枝状纹。口张大,口角上翘,露出上下两排门齿和獠牙,吐舌,口外有一道轮廓线,鼻下和上唇间用双线相连。头顶两侧各有一小耳,兽面周边皆饰须发,鼻上部钻有一孔,孔径1厘米。

图2兽面纹瓦当

图3兽面纹瓦当

图4兽面纹瓦当

图5兽面纹瓦当

兽面纹瓦当(图3)直径14.4厘米、边轮宽1.2厘米、高1厘米。兽面上部稍宽于下部,兽面轮廓线更显自由,线条上下皆不封口。椭圆形双目微凸起。鼻约呈正三角形,鼻根线条直达额部,鼻两侧和眼之间用线条勾勒出椭圆形,圈内又饰一小圆圈。长方形口,口内露出上下两排细齿。面部两侧和颌下饰少量须毛。鼻梁上部钻一孔,孔径0.9厘米。

兽面纹瓦当(图4)直径13.8厘米、边轮宽0.8厘米、高0.8厘米。兽面轮廓线简化。水滴形双目斜立,细弯眉,高鼻,鼻下部两侧各饰一个三角形凸起。倒梯形口,口内露出上下两排牙齿和两边獠牙,吐舌尖。口部两侧饰长须。额部有5根竖立的草叶状线条,线条两侧各有一椭圆形纹样。鼻上部钻一孔,孔径0.8厘米。

兽面纹瓦当(图5)直径14厘米、边轮宽1.3厘米、高1.5厘米。兽面轮廓线简化。水滴形双目斜立,高鼻,大口呈倒梯形,口中露出上下两排细齿。鼻两侧、口下和面部两侧满饰须毛。鼻梁上部钻一孔,孔径0.5厘米。

莲花纹瓦当(图6)直径11.7厘米、边轮宽1厘米、高0.8厘米。当面饰9瓣莲花,瓣间分隔线端作三尖莲蕾式,中心莲房凸起,上饰7颗莲子。当面周边有一道凸弦纹。莲房中部稍偏处钻一孔,孔径0.6厘米。

莲花纹瓦当(图7)当面略有变形,呈椭圆状,直径13厘米、边轮宽0.9厘米、高1.1厘米。当面饰16瓣莲花,莲瓣之间有分隔线,线顶端呈箭头状突起,箭头之间以短线相连,使当面被分隔成16个扇面状框格,每个框格里有一莲瓣。中央莲房大而高起,上饰19颗莲子,莲子分2圈排列。莲房中部穿一孔,孔径0.55厘米。

图7莲花纹瓦当

图8莲花纹瓦当

图9莲花纹瓦当

图10莲花纹瓦当

莲花纹瓦当(图8)直径12厘米、边轮宽1.2厘米、高1厘米。当面饰16瓣莲花,莲瓣之间有分隔线,线顶端呈箭头状突起,箭头之间以短线相连,使当面被分隔成16个扇面状框格,每个框格里有一莲瓣。中央莲房大而凸起,上饰7颗莲子,莲房之外一侧钻一孔,孔径0.9厘米。

莲花纹瓦当(图9)当面饰12瓣莲花,莲瓣之间有分隔线,线顶端呈箭头状突起,箭头之间以短线相连,使当面被分隔成12个扇面状框格,每个框格里有一莲瓣。中央莲房高起,上饰9颗莲子,莲房中部穿一孔,孔径0.8厘米。

莲花纹瓦当(图10)残,无边轮。直径约14.4厘米。当面饰8瓣莲花,但仅残存3瓣。瓣形宽肥,瓣与瓣之间饰倒弧边三角形纹。中央莲房大,上饰10颗莲子,莲房与当面在一个平面上,莲房周围有一道凸弦纹。莲房中央钻一孔,孔已残,部分孔壁仍有保留。

图11云纹瓦当

图11云纹瓦当

云纹瓦当一般发现于六朝地层的最下部,应为六朝早期东吴至西晋时期的遗物,在造型纹饰上还保留着东汉时期云纹瓦当的某些遗风。南京出土的六朝云纹瓦当造型基本相似,变化不多,一般为高边轮,当面中央为一大乳丁纹,外饰一周凸弦纹,其外以凸起的四组三条平行直线分为四区,每区内各饰一朵云纹。当面边缘饰一周由凸起的小三角形或短直放射线条组成的纹饰带。

兽面纹瓦当一般出土于六朝中、晚期地层内,大约相当于东晋到南朝时期,其外形特征亦为高边轮,当面明显低于边轮,多以凸起的线条勾勒兽面纹,兽面变化比较多,有的有上宽下窄的脸形轮廓线,有的没有轮廓线;双目一般作斜立的水滴形,眼有双线或单线边框,也有的没有边框;鼻梁短而凸起,位处双眉正中,大口张开,露出獠牙,神情颇为狞恶;脸的四周以短直放射状线条表示毛发。在六朝中晚期,带有南方造型风格,具有中国传统思想意味的兽面纹瓦当占据了重要地位,与当时如日中天的莲花纹瓦当共同营造了一派具有鲜明时代风范的瓦当格局,而且当形和兽面造型有了新的时代风格。兽面纹瓦当(图1、2)为东晋早中期,瓦当兽面造型图案严谨而规整,构图线条硬直;兽面纹瓦当(图3)东晋中晚期;兽面纹瓦当(图4、5)为南朝瓦当既保留了早期兽面造型的基本风格,同时又发生一些变化,如上宽下窄的兽面轮廓线已经显得自由松散,轮廓线上下不再闭合,兽面周边象征须发的线条由硬直变得柔软。

莲花纹瓦当是六朝瓦当中数量最多、造型纹饰特征最为丰富、分布范围最为广泛的一种类型,其总体特征为高边轮,当面中心为莲蓬,周围装饰数量不等的莲瓣,但在细部纹饰上比较富于变化,比如中央莲蓬占据的面积有大有小,装饰的莲子数量5、7、10颗不等,其中以7颗最为常见;莲瓣形态有的瘦削,有的宽肥,有的瓣尖上翘,莲瓣的数量有8瓣、9瓣、10瓣、16瓣不等,以8瓣为多;在莲瓣之间的分隔线及莲瓣纹外缘的装饰等细节上也不尽相同。莲花纹瓦当(图6)为南朝早期刘宋时期;莲花纹瓦当(图7、8、9)为南朝中后期(约相当于齐、梁、陈时期);莲花纹瓦当(图10)是一种不带边轮的瓦当,造型特殊,其莲瓣肥大,瓣尖之间饰倒弧边三角形纹,具有时代相对较晚的特征,为南朝梁代前后。

莲花纹虽早在秦代就曾作为瓦当的装饰纹样,但数量不多,未形成主流,它在六朝时期迅速流行和久远的历史影响无疑是与当时佛教在中国的广泛影响有着重大关系。在佛教艺术中,莲花代表“净土”,寓意吉祥,象征“自性清净”。早在佛教传入中国以前,莲花即在印度倍受珍视,传入之后,更是随着佛教文化的传播,广为风行。据印度史诗《摩诃婆罗多》所述,天地开辟之始,毗湿奴的脐中生出莲花,花中坐有梵天,创造万物,因而莲花是佛教修持圆满成就的标志。因此,从六朝早期开始,莲花就随着佛教思想的传播和佛教中国化的过程而逐渐与人们的日常生活相结合。到了南朝的梁代,佛教空前盛行,上至皇帝,下至百姓,都是佛教信徒。在梁武帝的大力倡导下,佛教成为“国教”并得到了更大的发展。莲花是佛教尊崇的信物,于是莲花瓦当开始在全国盛行,并且莲花图案出现于当时人们生活的各个方面,小到日用器皿,大到佛堂供器,处处可见莲花纹的装饰。

最有价值的还是南京出土的人面瓦当,该种瓦当其他地区出土较少,且只出现于东吴东晋时期,后期不知为何销声匿迹,因为该种瓦当数量稀少,相当珍贵。

价值介绍

瓦当的造型千姿百态,它不但是绘画、工艺和雕刻相结合的中国艺术,也是实用性与美学相结合的产物,在古建筑上起着锦上添花的作用。瓦当不仅给人以美的艺术享受,同时也是考古学年代判断的重要实物资料。此外,瓦当还是中国书法、篆刻、绘画等方面的宝贵资料,对研究中国古代各个时期的政治、经济、文化等具有一定的参考价值。

瓦当不但有很高的艺术价值,还有很高的学术价值,它的图案、文字有助于了解古人的历史渊源、习俗好尚,并对古代历史地理、思想意识的研究有相当的参考价值。正因如此,唐宋以来,瓦当已引起了好古者的重视,在唐宋文献中记载有当时人用瓦当做成砚台使用。清代随着金石学的兴盛,瓦当收藏之风大盛,许多象陈直、陈介祺、罗振玉这样的大学者都倾心于瓦当的搜集与研究,康、雍、乾时期开始了对瓦当的专题著录,而对它的专题研究则是二十世纪后五十年的事情了。

研究与收藏

瓦当

瓦当

瓦当的制作也体现了这种东方的智慧,在有意无意间营造出与泥坯相似的厚重和拙朴,这种不加修饰的简朴并非简陋,却给人们带来一种贴近天然的心灵驿动。中国发现最早的瓦当,出土于周原西周中晚期的宫殿建筑群遗址,当时瓦当的制作是先制成园筒形的陶坯,然后剖开坯筒,入窑烧造,四剖或六剖为板瓦,对剖为筒瓦。故“瓦解”一词即源于此。板瓦用于屋顶,筒瓦覆盖于两行板瓦之间,真正开始有瓦当,大约在春秋晚期,起初瓦当上的主要纹饰多为兽面纹,后来普遍向卷云纹发展。到了东周列国,瓦当成一些大型建筑的构件,发展迅速,鼎盛一时。瓦当的出现反映了中国古代建筑技术独特风貌。瓦当不仅具有遮挡两行板瓦之间的缝隙,使建筑更加牢固和美观,保护屋檐缘头免受风雨侵蚀,延长建筑物寿命的实用价值,同时更以其千姿百态的图案、丰富的文字信息,深深地吸引着一代又一代考古工作者和收藏爱好者。

滴水

瓦当的种类很多,就质料区分:瓦当主要有灰陶瓦当、琉璃瓦当和金属瓦当。灰陶瓦当最古老,也最普通,从西周到明清始终是瓦当中最主要的品种。

瓦当

瓦当

在收藏界,瓦当以纹饰的精美、图案的瑰丽和文字的隽秀为收藏家所珍视。

专家介绍,中国对瓦当的研究与收藏,早在北宋时期就开始了。自清中期以来,古代的瓦当被看成一种古董,为人们竞相收藏。从清末到民国,瓦当逐渐成为受大众喜爱的收藏品。近二十年来,瓦当收藏日益兴盛,市场价格一直看涨。

据了解,秦汉瓦当是中国古代瓦当艺术中的珍品,主要出土于陕西、山东和河南三省。其中,陕西是秦汉都城所在地,出土瓦当数量之多,居全国之首。秦汉瓦当珍贵的研究价值与审美价值历来为金石家、学者与收藏家们所重视,其市场价格也早在清乾隆年间就已达到高位。

据钱献之的《汉瓦图录》记载,“长乐无极”的瓦当在乾隆年间的价格每枚达到了十两白银,最高的一枚动物瓦当时达到了二百两白银。光绪末年,端方在陕西收集瓦当时,精品瓦当的价格往往达到五十两白银一枚。1940年,秦汉史专家陈直在陕西收集瓦当时,一些珍贵的品种每枚少则十元大洋,高则三十元大洋。在上世纪80年代以前,秦汉瓦当的收藏陷入低迷,价格也相对较低,但文字瓦当每枚也要在40元到50元之间。一些常见的文字瓦当每枚价格已升到了300元到600元,动物瓦当则超过了千元,精品则涨至3000元以上。品相好的四灵瓦当每枚价格达到了万元。2001年,在天津国际拍卖公司的拍卖会上,一枚带木盒的汉瓦成交价高达11万元。由于秦汉瓦当数量有限,因此,瓦当的拓片也受到了瓦当爱好者们的喜爱,市场价格一般少则四五十元,多则百元以上,精品达到了数千元。名人收藏过的瓦当拓本更是价格不菲。比如,在1996年嘉德秋季拍卖会上,陈直的《新出汉瓦拓片》以1.98万元的价格成交。在2001年中国嘉德拍卖会上,一本王孝玉旧藏的清末汉瓦当八品拓本成交价达6600元。

鉴别瓦当真伪

瓦当收藏的兴起使得赝品大量出现,作伪水平也越来越高。主要以伪造文字和图像瓦当为主。市场上主要有三种仿品:第一种瓦当的瓦是真的,在素面瓦当上进行手工刻制,刻好后在面上涂一层泥,再把泥做旧,这种仿品显得线条生硬、呆板;第二种是根据出土的具有收藏价值的瓦当来仿作,首先新刻模具,然后烧制、做旧,这种仿品比较新,有切割的痕迹,还有土锈,用水一冲就看得出来;第三种是用各种残片拼接,拼出一种特殊的图案,仔细观察就会发现有粘贴的痕迹,没有真品自然流畅。

秦代双兽纹瓦当

秦代双兽纹瓦当

秦汉瓦当切莫混淆

一、秦汉瓦当的渊源关系

“上林”瓦当

“上林”瓦当

二、秦汉瓦当的区别

在形制上,秦瓦当多为圆形,而且其瓦当面径较小,边轮也不太规则,瓦当的背面不够平整。在制作过程中,有着明显的旋切痕迹,瓦当的呈色以青灰色为主;而汉代瓦当除有圆形外,还有半圆形,瓦当的面径有所加大,边轮较为规整,且边棱较宽,大多数瓦当中央还有圆乳,而且均为模制,瓦当的呈色多为浅灰色。

在工艺上,秦代多采用先制好当心,再以泥条盘筑法在当心周围筑起圆筒瓦,在瓦当背用手覆泥压抹,使其紧密结合,然后在泥坯未开时,用竹刀或绳子切去一半筒瓦而成瓦当,这种工艺较为麻烦,而且很难达到规整;而汉代瓦当多采用整个当面一次范成,然后续接已制好的筒瓦,无需切割,瓦当背平整,不留痕迹,边轮也较规整,这也是秦汉瓦当的一个明显区别,藏友在收藏投资时一定要多加留意。

秦汉瓦当是重要文化遗产,宋代以来逐渐为世人所重,清代金石家着重研究上面的文字。收藏瓦当的风气越来越盛,战国秦汉瓦当的出土也越来越多,新品种瓦当不断出现,秦汉瓦当的市场价格也越来越高,瓦当原品越来越少,于是瓦当作伪也越来越多,水平越来越高。鉴别需要注意以下问题:

1.文字和图像瓦当的市场价值高,收藏者多,而一般图案瓦当不受欢迎,所以伪品大多数是文字和动物等图形瓦当。见到这类希奇稀有的瓦当就要特别注意。

2.假瓦当都是用黄土像烧砖一样做成,再涂上泥土,就像是出土的一样,一般市场上的贩子不会让买者清洗,因为一洗真相毕露。

3.瓦当只是整个瓦的头部,所以真瓦当背面往往有长短不一的筒瓦残存,假瓦当便多无筒瓦残存。也出现有这方面作伪的,大多数十分拙劣,应该注意的有残断痕迹是否自然,简瓦背印下的布纹等。

4.也有作伪者用真的图案瓦当,如较廉价的汉代云纹瓦当作伪,这种瓦当三五十元可得,而文字瓦要超过百元。方法是先将真瓦的图案铲去,再用水泥仔细模仿稀少的文字瓦当上的文字,制造完后再涂抹泥浆掩盖作旧。以便使得买家上当。鉴别方法是仔细分辩文字,作伪文字写法多有问题。还有就是洗去瓦当上的泥土,水泥和原汉代瓦当的呈色、质地差别就清楚了。

下举3例。

“齐园”瓦当,陕西咸阳北塬西汉高祖刘邦长陵21号陪葬墓附近出土,只见一品,直径16.1厘米,现存咸阳博物馆,或释“斋园”。伪瓦将真的汉代图案瓦当的图案铲去,再以水泥模仿文字,文字堆得较像。洗净后仔细观察,当面底部就见刀铲痕迹。

“长生未央”是流行于西汉中期的重要瓦当品类。伪瓦以同期的云纹瓦铲去云纹后以水泥堆字而成。仔细观察,文字以外的瓦底尚有水泥沙粒残留,涂抹的泥浆与真瓦上包浆也不一样。

“长乐未央”是将西汉晚期常见的,外圈饰网纹的云纹瓦当上云纹铲去,用水泥伪造了一品奇异的“长乐未央”瓦当。文字不对。

鉴赏养护

鉴赏

瓦当

瓦当

总之,瓦当的造型,千姿百态,既是绘画、工艺、雕刻相结合的艺术,又是实用与美术相结合的艺术,在一些古建筑上起到锦上添花的作用,它不仅以典雅大方、宏伟壮丽给人以美的艺术享受,而且在考古学上可以帮助我们断代,同时还是研究中国书法、篆刻、绘画等方面的珍贵资料,对研究中国古代各个时期的政治、经济、文化等也有一定的参考价值。

养护

瓦当虽然是建筑的附件,但在它身上却凝聚和折射着特定历史阶段的思想、政治和民族信仰,是一个民族文化的载体。附着于瓦当表面的土锈(包浆)更体现出一种历史的沉积,尤为可贵。瓦当表面的土锈可以与青铜器之犭色和玉器之血、土浸相比美,显露着朴拙浑茫的朦胧美,我们可以从中感触到历史车轮的徐徐滚动。瓦当一旦失去了土锈这层“外衣”,裸露出新茬,便会显得索然无味。故此,对其保管应十分当心。要做到轻挪动、不碰撞、少摩挲外,尤其注意不要随便、大量制作拓片。

古人没有摄影照相技术,对瓦当只能施以拓片法,用拓片进行流传。这是出于技术的限制,只有如此而为之。照相技术普及,照片的作用不可忽视,可以代替部分拓片。但是,拓片虽然不能完全反映出瓦当纹饰的细微之处,却可以把握瓦当的总体风韵,简洁概括,或呈墨黑,或呈朱红,亦别有一番古朴的意境,十分古雅可爱,此外,拓片周围空白的地方还可以用于题跋或写上一些相关的文字。因此,瓦当拓片依旧被藏家重视,是照片不能替代的。所以,照片是不能代替拓片的。然而,无论是擦拓,还是拍拓,或红或乌,都不能太泛。瓦当为泥质陶器,不比金石玉器质地坚硬细腻不易损,且能拓后清洗。瓦当易吸水,包浆易脱落。再者纸亦易渗漏,多拓会使瓦当呈“包公脸”或“关公脸”,面貌大受其损。如果强调拓片之效果非拓不可,也还是少拓为好,拓工亦当为高手。但不论是馆藏还是民藏,不应为商业利益所逐,泛拓瓦当,舍本逐末。尤其是那些孤品和珍品,更不能泛拓。

古瓦当为历史遗存物,大部分为出土所得。出土后,瓦当表明有时存在泥土等附着物,很坚固。有些附着物甚至把整个瓦当包裹住了。在清理这些附着物时,要特别小心,不能损伤瓦面。在中国南方收藏瓦当,还要注意防潮。如果瓦当受潮,会出现许多霉点,使瓦当表明因腐蚀变色,影响藏品的品相,也使文物受损。

瓦当

瓦当

瓦当是中国古代宫室房屋檐端的盖头瓦,俗称“筒瓦头”或“瓦头”。瓦当文字中有自名“当”者,例如:“蕲年宫当”、“兰池宫当”、“京师庾当”、“吴尹舍当”等。古人训“当”为“底”,因为陶瓦一块压一块,从屋脊一直排列到檐端,而带头的瓦正处在众瓦之底。瓦当的下面是椽头,当可以抵挡风吹、日晒、雨淋,保护椽头免受侵蚀,延长建筑寿命。所以,瓦当的名称很可能是由其所处的位置和作用而得来的。

瓦当

瓦当

从文献记载看,中国古代建筑用瓦始于夏代;可从考古资料看,殷商时期的宫室、宗庙一类大型建筑还都是“茅茨土阶”,没见到有用瓦的痕迹,更不用说瓦当了。迄今为止,瓦的实物最早见于西周早期遗址。瓦当的实物最早见于西周中晚期扶风召陈遗址。瓦和瓦当解决了屋顶防雨水问题,使中国古代建筑摆脱了“茅茨土阶”的简陋状态。在建筑史上,瓦和瓦当是我们祖先的一项了不起的独创性发明。

就形制区分,瓦当有半圆形、圆形和大半圆形三种。西周的瓦当都是半圆形的,春秋战国时期的瓦当以半圆形为主,但已经出现了圆形的。在秦汉时期,圆形瓦当占据主流,半圆形瓦当逐渐被淘汰,到东汉时终于绝迹。大半圆形的瓦当出现于秦代。秦始皇陵北2号建筑基址出土一件直径61厘米,高48厘米的夔纹大半圆形瓦当。当面图案由两条造型奇异的夔纹组成,两夔左右对称,姿态矫健,气韵生动,具有很高的装饰艺术价值。文物考古界誉之为“瓦当王”。这类大半圆形的瓦当在辽宁绥中县“姜女坟”秦汉建筑遗址中也有所发现。

瓦当

瓦当

文字瓦当装饰和美化建筑物是通过当面生动美妙的文字来实现的。美妙生动的文字不仅是一种艺术品,而且由于自身所包涵的社会意识形态方面的内容,又时常成为统治者宏扬其政治业绩和政治思想的宣传品。人教版初中《中国历史》现行本和实验本上选用的瓦当插图就都是这种宣传品。现行本第11课《汉初的休养生息与文景之治》上的瓦当插图,当面有“汉并天下”字样,显然是西汉初期统治者宏扬自己政治业绩的宣传品。实验本《中国历史》七年级上册第14课《匈奴的兴起及与汉朝的和战》上的瓦当插图,当面有“单于天降”的字样,是匈奴最高统治者向臣民灌输“天命”思想的宣传品。同时,它也是呼韩邪单于归降汉朝后汉匈友好关系的历史见证。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。