-

仓场衙门 编辑

仓场是清代“十三仓”的遗留。仓场衙门有坐粮厅等部门,其主要职能是掌管漕粮验收及由通州至北京水陆转运,并包括北运河河工。

中文名:仓场衙门

所属时代:清代

至于积储“漕粮”及京通北运河运粮事务,则由户部设仓场衙门掌管。“漕粮”者,是清代规定田赋除人税与土地税(“地丁”)外,于鲁、豫、苏、徽、浙、鄂、湘、奉天八省征收米豆,漕运北京,即称“漕粮”。

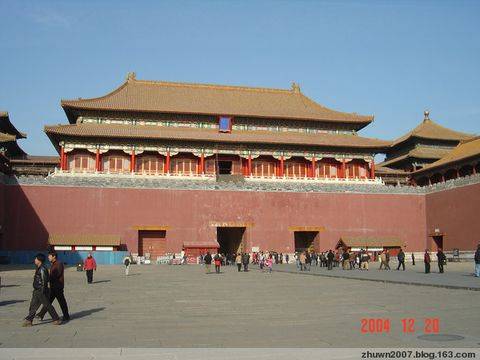

户部仓场衙门设于顺治元年,最高长官称“总督仓场侍郎”,为正二品。据《光绪会典》等载,仓场衙门分设东、西、漕等各科,分掌各仓场。何谓“仓场”?这即是有名的“京、通十三仓”。我们今天仍可见东直门内小街往南迤逦有海运仓、北新仓、禄米仓等地名,即为清代“十三仓”的遗留。其中唯有南新仓修缮保留,俾使今人可窥漕粮仓储风貌。

“十三仓”也称“京仓”。计有禄米、南新、旧太、海运、北新、富新、兴平、太平、储济、本裕、丰益十一仓,加上通州中仓、西仓,总计十三仓。多为明代所建,清代有所增加。每仓各设满、汉监督二人管理。各省漕粮运抵通州,按粮石种类与支放用途,分别储入京、通十三仓。除十三仓外,户部还单设“内仓”。清室内务府也单设“恩丰仓” (太监米石)、“官三仓”(储米石、麦等)。不属户部,归内务府会计司管辖。

上述各仓所储粮米,苏、浙两省征收的“白粮”(粳米、糯米),仅供皇室内府及王公、百官食用。其他漕粮支放八旗官俸兵米及养马饲料。北京东城的钱粮胡同即为八旗官兵领取俸米处。“漕粮”支出有严格规定,绝不准许平民食用。只有三种情况下才可以变通卖给平民:“廒底成色米”(过期霉变)、“扫收零撒土米”和“仓粮有余”。

清人记载,百姓交纳漕粮,官吏层层用各种方法苛扣,最后每石“耗损”后只算五斗或六斗,百姓稍有反抗,便会被官府诬指为“抗粮”。

清代漕运积弊甚深,朝廷一直想整顿。如道光年间,曾派权倾朝野的穆彰阿两任漕运总督,以整顿滞运等弊。道光年间名臣陶澍也曾大力整顿漕务,并奏准以苏州等地漕米,改由海运,以杜绝弊端。节约时间人力资金,但终未实行。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。