-

三晋文化 编辑

三晋文化,指的是华夏文化中山西地区的文化。华夏文化中山西地区的文化。因该地在春秋时是晋国的所在地,到战国时则分成韩、赵、魏三国,故又称为三晋。当时的晋或三晋疆域都远超过山西。后世所用的晋或三晋则指山西省。

中文名:三晋文化

所在地:晋国

时代:春秋战国

三晋文化

三晋文化

据历史研究认为,“尧治平阳、舜治蒲坂、禹治安邑”的三都都在晋南。因此,可以说晋是黄河流域文化的中心,华夏文明的重要发祥地。

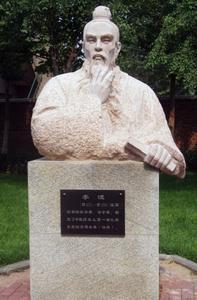

西周时,为“封建亲戚,以藩屏周”,封叔虞于唐,因国都在晋水旁,改国名为晋。晋在周东迁、辅平王,“尊王攘夷”,争霸中原中对周王室继续存在和中原文化的发展起了重要作用。由于地近戎狄,民族杂居,赵的胡服射骑代表中原文化对少数民族的吸收与两种文化的融合。由于晋开国时注意“启以夏政、疆以戎索”,促进法家的兴起。李悝、申不害和韩非都是代表人物,对当时变法、治世、富国强兵起了重要作用。

秦统一后,封建王朝的国都西安、洛阳、开封恰好都在山西南部的外缘。山西由于山河绕其外、高原河谷居其内,成为“表里山河、称为完固”的地理形势,既可以成为王朝的重要藩屏,又可以成为乱世割据的强藩。因地近边塞、民族杂处,亦是民族融合的熔炉。例如北魏拓跋氏即于北部崛起,经过各族融合南下,不但促进政治上重新统一,又给华夏文化带来新的刺激。正是这种民族融合带来佛教在三晋的发展,在经济上,山西农业发达,加上盐池、炼铁,经济十分繁荣,加上当时形势,山西成为明初时移民外迁基地与明、清两代起重要商业作用的山西帮的起源地。

山西皮影戏

山西皮影戏

儒家推崇三晋根祖文化,形成了儒家思想的主流内涵;三晋文化在传承儒家文化精髓中,树立了具有山西特色的三晋文化。

开放性:这可以说是三晋文化与生俱来的特点。春秋五霸之一的晋文公,曾经长期被迫流浪在外,走过了许多国家和地方,广泛接触到华夏和夷狄的文化,即位以后,加以融会贯通,形成了三晋文化的基础。其中突出的一点,就是对人才的重视。不仅放手使用本国的人才,而且大力招揽国外的人才。“楚才晋用”这个成语,概括的就是这种情况。另一个突出的例子是赵武灵王的“胡服骑射”。赵武灵王认识到中原传统的车战不够机动灵活,因此力排众议,学习和引进匈奴人的办法,用骑兵代替车战,同时发挥弓箭的远程作用,大大提高了三军的战斗力,培养出了像李牧、廉颇这样的名将。

务实:务实,从思想方法上说,就是实事求是;从政治理念上说,就是关心民生疾苦,就是民本思想。务实的精神可以说是三晋文化的精髓。这种文化思想,实际上促成了我国封建朝代史上两个最好时期的出现,那就是“文景之治”和“贞观之治”。

求新:只有不断创新,才能不断进步。三晋文化中的求新精神也是值得特别关注的。可以举文学艺术方面的例子来说明这个问题。唐诗是中国古代文学的瑰宝。唐诗之所以能得到如此蓬勃的发展,与唐王朝当局者开放的、兼收并蓄的政策是密切相关的,与一大批山西籍诗人王勃、王维、柳宗元等的杰出贡献也是分不开的。唐代诗人既继承了北朝文学朴实敦厚的传统,又充分吸取了南朝文学的营养。在融会贯通的基础上,又在内容和形式上不断作出新的探索,这才有了唐诗的繁荣。

西门豹治邺

西门豹治邺

1、距今180万年以来的山西新旧石器遗存是中华文明的曙光

山西旧石器文化遗存质量高,数量多。现已查明全省的旧石器文化遗存近400处,其中旧石器早期遗址的数量位居全国之首。这些遗址的发掘和发现,对研究人类的起源,对探索山西在文明进程中的作用和地位,有着关系全局的重要意义。

新石器时代距今1万年以来,以出现长期定居的村落、生产中使用磨光石器、烧制陶器、经营原始种植农业、饲养家畜为基本的特征。山西是黄河流域新石器文化的中心区域,遗址有上千处之多,遗址中发现了大量的石制生产工具和陶制生活用具,以及居住址和陶窑,这些文化遗存标志着山西新石器时代的文明和辉煌。新的发现和研究成果表明,大致在距今4500年前后,山西南部已经成为当时诸多邦国的中心,相当于古史的尧舜时代,可以推测,是尧舜禹的活动把山西推向了当时的文明中心。

李悝

李悝

3、晋国与三晋时期的文化是中华文明进程的关键环节

关于商族的起源,一些学者专家认为在山西的南部地区,认为垣曲商城即文献记载“汤始居亳”的亳都。垣曲的商朝城址,不仅有比较完整坚固的城墙、城壕及城门,而且区分出宫殿区与一般居民生活区,陶器与青铜已经成为这个时代的普通器物。

代商而立的是周王朝。周初,成王分封诸侯,叔虞封唐后,举行了隆重的授土授民仪式。唐叔虞之后,他的儿子燮父即位,改国号为晋,“晋国”的历史从此开始。上起西周早期叔虞封唐,下至公元前230年——前225年韩、赵、魏三国相继被秦兼并,期间的800余年,晋人的活动范围从最初的河、汾之东方百里的地方,扩大到拥有山西全部、河南和河北的大半及内蒙古、陕西的一部分。

战国时期的韩、赵、魏三家都出自山西,并且迅速成为实力雄厚的三个方国,在那个诸侯连绵征战、百家争鸣不停的特殊历史时期,韩、赵、魏的活动直接影响着中国的发展进程。公元前453年,韩、赵、魏三家联合灭掉智氏,尽分其地。

4、秦汉以来的山西谱写了中华民族大融合的光辉篇章

山西的称谓几经变化。秦时为郡县制,置太原、河东、上党、雁门、代郡。汉时基本沿袭秦朝郡县制度,属并州刺史部。唐朝为河东道,宋朝为河东路及西京道,元设河东山西道肃政廉访司及宣慰使司,明置山西布政使司,清朝则为山西省。在这两千余年的封建社会发展过程中,山西的地域文化内容不断扩展,影响不断提高。

明清时期,经济活动成为社会发展的重要标志。在五个多世纪里,山西商人从盐业起步,发展到棉、布、粮、油、茶、药材、皮毛、金融等各个行业都能雄踞一方;晋商依托故里,扩展到全国各地的关隘重镇和商埠都会,从内地贸易开始做起,直到把贸易扩展到今天的蒙古人民共和国、俄罗斯、朝鲜、日本等邻近的国家。

中国封建帝王中有特殊影响力的秦皇、汉武、唐宗、宋祖,都在山西留下了他们的文治武功。中国封建社会的始皇帝秦王嬴政,生前曾两至晋地,在太原和上党留下了足迹。统治中国长达半个多世纪的汉武帝刘彻,曾率领群臣到河东郡祭祀后土,写下为人传颂的《秋风辞》。

中国是世界文明古国之一,山西是这个古文明国度中历史最长最完整的地区之一。山西地区的历史演进,联系贯通了上下五千年的华夏文明,留下35000处文物古迹,其中已经成为国保的119处,位居中国第一。山西南部芮城县,传为关羽出生地,有中国最大的关帝庙。从这里也折射出三晋文化之于中国文化的共性。

文化大革命时代,山西的大寨一度风行,全国“农业学大寨”,大寨乡乡长陈永贵担任了国务院副总理。从某种程度上也反映了三晋文化本质上还是农业文化。

思想文化

(一)法家思想

吴起变法

吴起变法

法家是三晋思想文化的主体。在诸子百家的学说中,没有哪一种比得上法家思想在巩固和强化封建帝王的统治方面所发挥的作用。从单纯政治学原理的意义上加以探讨,人们都不得不赞叹法家的卓越贡献,也正因如此,三晋文化才能在中华古文化中处于显著地位。

(二)纵横家思想

三晋是春秋战国时代中原逐鹿的必争之地。“韩,天下之咽喉;魏,天下之胸腹”。(董说《七国考》)各国间错综复杂的政治、军事矛盾的焦点始终纠结于此。再加上三晋地区从晋国开始,就较之齐、鲁少有传统家法制的约束,至春秋中后期,异姓卿大夫实力强盛,不仅同公室争权,而且相互火并。在这样复杂的政治斗争中,自然而然就为法家和纵横家准备好了施展才能的天地。“三晋多权变之士,夫言纵横强秦者,大抵皆三晋之人也”。(《史记·张仪列传》)其中最著名的有魏人张仪和公孙衍,前者是“连横”策略的倡导者,后者则是合纵策略主要代表人物之一。这些纵横家经常身佩数国相印,“一怒而诸侯惧,安居而天下息”,(《孟子·滕文公下》)是当时各国政治舞台上的风云人物。他们的思想构成战国时代政治思想的重要环节,为中华古文化写下了光辉的一页。

(三)兵家思想

兵家文化当首推赵武灵王的“胡服骑射”。这是一次不仅对三晋,而且对整个中华文化都具有重大意义的事件。赵武灵王为增强军事实力,毅然决定仿效北方游牧民族,把“博衣大带”的华夏服饰改为上衣下裤的“胡服”;废除传统的车战和步战,改用“骑射”。这一改革取得了显著成效,“北破林胡、楼烦,筑长城,自代并阴山下,至高阙为塞,而置云中、雁门、代郡”。(《史记·匈奴列传》)其他名载史册的兵家人物还有魏人吴起、尉缭,赵将廉颇、赵奢等,他们的事迹和思想都为中国军事文化增添了绚烂色彩。

(四)“养士”思想

春秋战国是一个人才辈出的时代。这个时期最重要的特征之一就是“士”阶层的崛起。特定的社会条件为中下层知识分子的脱颖而出创造了最佳机遇,一时间众星璀璨,群英荟萃。与士阶层的急剧膨胀相适应,上层贵族的“蓄士”、“养土”之风逐渐盛行,而由于三晋之地激烈的政治斗争分外需要人才,便出现了许多以“养士”闻名的政治家,比如魏国初期的魏文候和后期的信陵君,以及赵国的平原君。特别是作为战国“四君子”之中的信陵君和平原君,他们曾先后“养士”数千人,虽然其中不乏滥竽充数者,但也有许多杰出人才,或者可以称为“异能之士”,为两国的生存和发展做出了积极贡献。显然,“养士”思想的核心是尊重知识、尊重人才。尽管它是战国时代的特殊产物,但却是中国知识分子成长发展史上的一段不可磨灭的佳话。

科学技术

(一)农耕

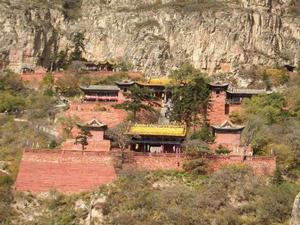

北岳恒山

北岳恒山

(二)天文

公元前 360年左右,齐人甘德和魏人石申把所测量出的恒星星座汇编成册,称为《甘石星经》,而五申所著《天文》一书中,就载有 115颗恒星的位置,创造了世界上最早的星表,比希腊人依巴谷在公元前二世纪测编的星表约早 200多年。石申的星表详细记述了28宿等星座的方位及有关数据,标明了恒星赤道坐标的位置,用以研究日、月及金、木、水、火、土五星在天球上的运行位置变化。这充分说明,当时的观测技术已经达到了相当高的水平。

(三)水利

由韩国水工郑国设计开掘的郑国渠,干渠故道宽24.5米,渠堤高3米,深约1.2米,全长150多公里,整个工程极为壮观。三晋地处黄河流域,是我国水患不断的地区。春秋战国时期,金天氏后裔台骀修筑了晋国大泽的堤防,赵、魏两国则在各距黄河25公里处建筑了堤防。魏文侯时,西门豹治邺,曾建成“引漳水溉邺”的水利工程,并开凿了12条沟渠。魏国还建设了另一项主要水利工程——开凿鸿沟,将黄河水引入河南中牟县的一个大湖泊——圃田泽;又凿大沟把泽水引出来,一直通到国都大梁,此项工作历时22年才完成。

除此之外,三晋人民在冶铸、酿酒、陶瓷、采矿、畜牧、医学等方面也都取得了卓越成就,这里就不一一赘述了。

文学艺术

(一)诗歌

山西彩塑

山西彩塑

(二)散文

远在商代的甲骨卜辞中,就留下了晋人的心血。此后的《尚书》也有晋人的言语。《国语》和《战国策》的作者虽然难以确定,但从其中的内容来看,肯定有相当部分出自三晋文士之手。至于诸子散文中的《荀子》和《韩非子》,更是三晋文学中的瑰宝了。而流传甚广的诸多先秦寓言中,也有不少是采自三晋大地的民间故事。

总之,三晋的文学艺术在中华古文化中也占据了明显的重要地位。

云冈石窟

云冈石窟

1.品质超群的建筑艺术

山西古建筑具有鲜明的艺术特色和很高的文化欣赏价值。中国古代的建筑门类和建筑艺术,在山西几乎都能找到实物。山西现存的古建筑18118处,除了皇室宫殿建筑不复存在外,其余种类的建筑应有尽有,如依照建筑功能划分的寺庙宫观、长城关隘、城池市楼、墓冢陵寝、戏台祠堂、桥梁驿站、民居会馆、钟楼鼓楼等等,依照建筑形式划分的庑殿式、歇山式、悬山式、卷棚式、单檐、重檐、殿台、亭阁、长廊、牌坊等等,其中的一部分是中国古代建筑艺术的孤例,品质更高,价值更高。

山西壁画

山西壁画

3.博大精深的石窟艺术

山西的石窟艺术,成就非常突出。北魏至明清的石窟寺多达300余处,其中云冈石窟、龙山石窟、天龙山石窟这几处国家级的文物保护石窟,艺术价值极高,而且,云冈石窟也列入世界文化遗产。

4.色彩斑斓的古代城市与民居建筑艺术

山西明清时期的建筑,保存有千余处之多,除了传统的寺庙宫观戏台建筑外,在城市建筑和民居建筑两方面的艺术成就最为显著。这些古老的建筑及其艺术形式,大大提升了历史名城的文化品位。

山西历史文化内容丰富,底蕴深厚,品质高雅,特色鲜明。她的历史脉络绵延了千万年而不断,她的先进思想流传了几千年而不枯,她的艺术精神撒播了千万里而不散,山西历史文化具有强大的生命力和感召力。完全有理由说,山西历史文化是中国传统文化最优秀的成果结晶,是先祖赐给的取之不尽用之不竭的宝贵财富,是今天依然需要借重和依托的力量源泉。

阎锡山

阎锡山

近现代史,由于受三百多年的晋商遗风的浸润,三晋民风变的些许的柔弱,但五千多年积淀下的厚重的军事文化,所形成的雄健的强悍的三晋民风,依然在三晋子弟的血液里一代又一代的奔流不息。南有傅作义,北有徐向前,这对军事强人,代表了三晋的一个时代,是三晋军事文化在那个时代的代言人。然而,哪个时代,这对军事强人的老师阎锡山,则更是三晋政治和军事强人的总代言人。只是由于意识形态的原因,阎锡山本人及其领导下的晋绥军,这本该值得历史大书一笔的超重量级的人物和强大的军事集团,则被限制、萎缩、淡化、丑化。

阎锡山在山西无不受北洋军阀强大的势力胁迫,并欲图夺取之。此时,阎锡山采取了“保境安民,惟力是视”方策。民国时期,对山西的国民教育,基层的政权建设,以及工农业生产的发展,制定了宏伟计划,这些都是在孙中山访问山西的指导方针的落实。与此同时,阎锡山提出了“民德、民智、民财”的三大施政纲领。在一个较长的时间里,阎锡山大抓了山西的各项建设,工业、农业、农田水利建设都有长足发展,尤其是军事工业的兵工生产,成绩更为突出。有了这些比较坚实的物质基础,这样才有了抵挡北洋军阀各派系的武装进攻和北伐的成功。奉系军阀张作霖,派20万大军攻打山西,费时8个月,山西依然固若金汤,张大帅只能撤兵而回;北伐时期,阎锡山及其领导下的晋绥军,虽不是主战场,情况却十分耐人寻味,这是因为晋绥军集团,牵制了对方太多的兵力和精锐;抗战时期,山西造的枪炮弹药源源不断地送往前线抗敌的国共两军,有力地抵抗了日本鬼子的进攻。

三晋文化

三晋文化

这么一个民国时期的“模范省”当家人;这么一个抗战时期的“模范战区”的最高代表;这么一个曾经和泰戈尔一起探讨哲学、诗词的大师级人物;这么一个为中华民族解放作出过突出贡献的人,至今还得不到国人的了解、理解和尊敬,更谈不上什么怀念。改革开放快要奔向三十年了,很多的媒体、网站对阎锡山有的只是挖苦和讽刺。一条窄轨铁路——同蒲铁路线的建设,还有人说三道是。阎锡山在建设同蒲铁路线的时候,当时全国有几根铁路?!南京中央政府口头说要给一些钱。画饼充饥的事情没猜错,铁路建设中建成后,都没见到中央的一分钱。阎锡山为建设这条窄轨铁路,费了吃奶的力气。钢轨购买,基本用的是废旧品,还是建了一段,不得不停下来。没钱啊!最后只能用军队轮流当建设工人,建成一段马上运营一段。算盘底下成长起来的阎锡山,建设同蒲线窄轨铁路,肯定自有他的想法,但聪明绝顶的阎锡山,难道不知道一条窄轨铁路,如何能挡住外来的入侵?!

改革开放30年来,山西省的文化产业走出了一条从无到有、从慢到快的发展之路,如今,山西省确立了“文化强省”的战略地位,文化产业迅速崛起,全省人民感受到了文化产业快速发展取得的明显成效,同时也享受到了文化成果带来的诸多实惠。

2007年,山西全省文化产业实现增加值160.75亿元,比2006年增加36.03亿元,增长28.9%,占GDP的比重由2006年的2.65%提高到2.80%,已超过金融业占GDP总量的比重。对全省经济增长的贡献率达到3.54%,拉动全省经济增长0.76个百分点。与2004年相比,全省文化产业增加值年均增长速度达到24.5%,超过同期GDP增长速度。以上数字表明,近些年来,山西省文化及其相关产业的发展环境在优化,文化产业的整体实力在增强。

从文化产业组成的三个层次看,2007年,在全省的文化产业增加值中,新闻服务、出版发行和版权服务、广播影视服务和文化艺术服务等“核心层”产业的增加值为38.70亿元,占全部文化产业增加值的24.0%;网络文化服务、文化休闲娱乐服务和其他文化服务的“外围层”产业的增加值为79.52亿元,占全部文化产业增加值的49.5%;文化用品、设备及相关文化产品的生产和销售等“相关层”产业的增加值为42.53亿元,占全部文化产业增加值的26.5%。与2004年相比较,“外围层”占全部文化产业总量的比重进一步上升,“核心层”和“相关层”比重则有所下降。“外围层”比重的迅速上升,主要是受文化休闲娱乐服务中的旅游业和网络文化服务中有关行业的强势拉动所致。

2007年山西各市区的民营文化企业发展势头强劲,民间资本已在山西的文化产业中崭露头角。太原市有专业艺术演出团体13个,民营职业剧团16个,民间剧团59个,经营性民间艺术表演队伍235个。

2008年,在文化强省战略的推动下,山西省继续加快发展文化产业,不断加大为社会公众提供文化、娱乐产品和服务活动等方面的文化产业类投入力度,积极促进经济社会转型发展、安全发展、和谐发展。2008年,山西省全社会文化产业类在建固定资产投资项目共有320个,比2007年增加38个;全年累计完成投资57.8亿元,在2007年高增长的基础上,同比又增长30.7%,增幅比同期山西省全社会投资高6.5个百分点;占山西省全社会投资的比重为1.6%,比2007年提高了0.1个百分点。

山西省文化产业发展的目标:到2010年,基本建成拥有强势文化人才、强势人文学科、强势文化活动、强势文化产业、强势文化品牌的文化强省。文化产业包括文化旅游业、文博会展业、文化传媒业、文化体育娱乐业,成为全省经济的重要支柱产业,到2010年在全省GDP中的比重达到20%以上。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。