-

卧薪尝胆 编辑

卧薪尝胆是一个汉语成语,最早出自西汉时期的《史记·越王勾践世家》。

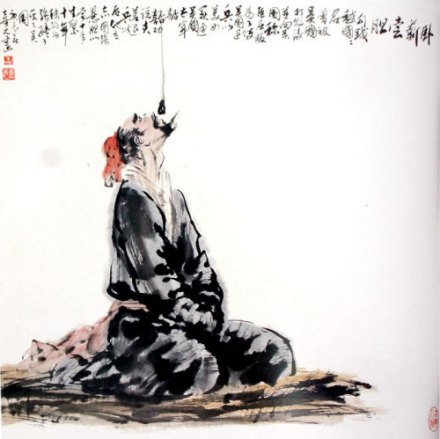

该成语原意指越王勾践战败后以柴草卧铺,并经常舔尝苦胆,以时时警惕自己不忘所受苦难的故事,后形容人刻苦自励,发奋图强;在句中作谓语、定语、状语,含褒义。

中文名:卧薪尝胆

拼音:wò xīn cháng dǎn

近义词:奋发图强、励精图治、发愤图强

反义词:胸无大志、妄自菲薄、自甘堕落

出处:《史记·越王勾践世家》

语法:作谓语、定语、状语,含褒义

同义词:坐薪悬胆、坐薪尝胆、尝胆卧薪

注音字母:ㄨㄛˋ ㄒㄧㄣ ㄔㄤˊ ㄉㄢˇ

“越王勾践反国,乃苦身焦思,置胆于坐,坐卧即仰胆,饮食亦尝胆也。”

北宋·《旧五代史·汉书·隐帝纪》

“力役未息,兵革方殷,朕所以尝胆卧薪(一说尝胆履冰),废食辍寝,虽居亿兆之上,不以九五为尊,渐冀承平,永安遐迩,内则禀太后之慈训,外则仗多士之忠勋。”

“仆受遗以来,卧薪尝胆。悼日月之逾迈,而叹功名之不立。”

“尝胆”最早出自西汉时期司马迁编撰的《史记·越王勾践世家》,但书中并无“卧薪”之说。“卧薪”和“尝胆”连在一起,最早见于北宋苏轼的《拟孙权答曹操》一文,其内容虽与勾践之事毫不相干,但“卧薪尝胆”这一成语却自此被沿袭下来。到明朝末年,梁辰鱼写了一个传奇剧本《浣纱记》,大肆渲染越王勾践卧薪、尝胆之事;清朝初年,吴乘权编简易通俗史书《纲鉴易知录》中写道:“勾践反国,乃苦身焦思,卧薪尝胆。”不久,又刊刻了明末作家冯梦龙写的历史小说《东周列国志》,书中也多次提到勾践曾卧薪和尝胆。这样,越王勾践卧薪尝胆的故事也就愈传愈广。

卧薪尝胆

卧薪尝胆

文种见了吴王,献上珍宝,说:“越王愿意投降,做您的臣下伺候您,请您能饶恕他。”伯嚭也在一旁帮文种说话。伍子胥站出来大声反对道:“人常说‘治病要除根’,勾践深谋远虑,文种、范蠡精明强干,这次放了他们,他们回去后就会想办法报仇的!”这时的夫差以为越国已经不足为患,就不听伍子胥的劝告,答应了越国的投降,把军队撤回了吴国。吴国撤兵后,勾践带着妻子和大夫范蠡到吴国伺候吴王,放牛牧羊,终于赢得了吴王的欢心和信任。

卧薪尝胆

卧薪尝胆

三年后,他们被释放回国了。勾践回国后,立志发愤图强,准备复仇。他怕自己贪图舒适的生活,消磨了报仇的志气,晚上就枕着兵器,睡在稻草堆上,他还在房子里挂上一只苦胆,每天早上起来后就尝尝苦胆,门外的士兵问他:“你忘了三年的耻辱了吗?”他派文种管理国家政事,范蠡管理军事,他亲自到田里与农夫一起干活,妻子也纺线织布。勾践的这些举动感动了越国上下官民,经过十年的艰苦奋斗,越国终于兵精粮足,转弱为强。而吴王夫差盲目力图争霸,丝毫不考虑民生疾苦。他还听信伯嚭的坏话,杀了忠臣伍子胥。最终夫差争霸成功,称霸于诸侯。但是这时的吴国,貌似强大,实际上已经是走下坡路了。

公元前482年,夫差亲自带领大军北上,与晋国争夺诸侯盟主,越王勾践趁吴国精兵在外,突然袭击,一举打败吴兵,杀了太子友。夫差听到这个消息后,急忙带兵回国,并派人向勾践求和。勾践估计一下子灭不了吴国,就同意了。公元前473年,勾践第二次亲自带兵攻打吴国。这时的吴国已经是强弩之末,根本抵挡不住越国军队的强势猛攻,屡战屡败。最后,夫差又派人向勾践求和,范蠡坚决主张要灭掉吴国。夫差见求和不成,才后悔没有听伍子胥的忠告,非常羞愧,就拔剑自杀了。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。