-

濂溪书院 编辑

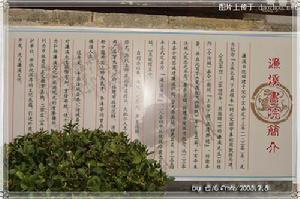

濂溪书院是湖南省省级文物保护单位,位于汝城县城区西南,106国道从东侧通过,距汝城县城区中心800米。是为北宋理学鼻祖周敦颐而建的纪念性建筑物。公元1220汝城县令周思诚建濂溪祠,九易其址,保存至今。

书院为仿宋四合院式建筑,砖木结构,占地面积3050m²,有大小房屋30多间,布局合理,错落有致。整个书院前临秀溪,后倚青山,松涛白云,流水锵然。清代著名作家郭远,中国人民解放军上将朱良才、李涛等名人曾求学于此。

中文名:濂溪书院

简称:濂溪祠

创办时间:清嘉庆九年(1804)

所属地区:中国 湖南 汝城

创建者:周敦颐

汝城濂溪书院,汝城县濂溪书院始建于宋宁宗嘉定十三年,是汝城人民为纪念周敦颐而建的,距今已有785年历史,被列为省级文物保护单位。濂溪书院为仿宋建筑,四合院砖木回廊结构,建筑面积1618平方米。自创办以来,书院人文蔚起,声名远播,濂溪遗韵历久弥光,历代名师在此传道授业,一大批经天纬地之才脱颖而出。明代两广总督、太子太保朱英,江西、福建布政使范辂,清代著名诗人郭远,当代中国人民解放军上将朱良才、李涛,原中国作家协会党组副书记朱子奇等均在此求学立志,迈向辉煌人生。汝城濂溪书院是为纪念北宋理学鼻祖周敦颐而兴建的纪念性建筑,是省级文物保护单位、市级爱国主义教育基地,是传播宋明理学的文化宝地。

称谓和校址

据清同治十一年(1873年)《德化县志·书院志》记载,九江濂溪书院先后有四个称谓、四处校址:一曰濂溪书院,即早期的濂溪书堂,周敦颐逝世后改为濂溪祠,位于九江市治之南十五里处莲花峰下(今庐山区十里乡)。二曰濂溪港书院,在书堂左大筑学舍二十六楹(一列房屋称一楹),可见规模之盛,后毁,明正统、嘉靖、清康熙、乾隆时先后重修。明清时期又在浔阳城内建过两所濂溪书院,一曰丰储坊濂溪书院,为明嘉靖年间兵备道陈洪蒙建,院内有濂溪祠、无极堂、书室五幢、学舍四幢等建筑,清末已废弃。二曰新濂溪书院,在世德坊南,清乾隆五十年(1785年)知府初之朴建,嘉庆、咸丰、同治间多次重修,原是祀濂溪先生神位的地方,后来成为青年学子受业习艺准备参加科举的场所。清末,在此基础上兴建九江中学堂。

濂溪书院绵延八百余年,造就了一代又一代的英才,堪称九江书院史奇观。

著书与弟子

周敦颐始筑书堂,当是从个人退隐会友读书蓍述着眼。真正成为书院,始于1071—1072年间,即周敦颐知南康军时,尤其是在隐居书堂讲学之后。他潜心著述,留下了《太极图说》、《通书》—宋代理学的开山篇,从而成为中国哲学史上宋代理学的鼻祖,即客观唯心主义的开创者,对中国封建社会晚期产生极大影响。不仅如此,他还培养了声名煊赫的两名弟子:程颢、程颐两兄弟。他们是早年由周敦颐在南安(今南康县)因程父程珦之托而收留、受业于濂溪书院的,程颢受周敦颐影响更大些,二程后来都成为宋代著名理学家。宋元之际学者吴澄(1249—1333),江西崇仁人,官至元代翰林学士,他曾在濂溪书院一边休养,一边讲学,认真阅读院中藏书,研究理学,折中于朱(熹)、陆(九渊)两派,知名一时。

地位

濂溪书院

濂溪书院

演变

书院的创办之初带有浓厚的私人讲学交友的痕迹。“或吟或冥默,或酒或鸣琴。数十黄卷轴,贤圣谈无音”(周敦颐《濂溪港》)记载了濂溪书院初期状况。到后来,基本上由官府办学。重建、修复的资金由府、县承担。即如宋王象之《舆地纪胜》云:“(濂溪先生)后百余年,象之先君子守九江,为建拙堂及爱莲堂于祠之侧。又其后,象之季史观之为德化宰,新造祠宇、书院、讲堂,为屋数十间,仿白鹿洞院例,招致名儒以为堂长,诸县举秀民以为生员,仍置田租以赡之,至今不废。”“乾隆二十一年知府董榕复移建(濂溪书院)于莲花峰下。后因莲花峰头涧水潮湿,风雨飘摇,肄业学子不能安居,屋遂倾圮。二十八年,知府温保初对肄业诸生每月于府学明伦堂考课,给以膏火,至今因焉。”(录同治《德化志》)

基本情况

历史沿革:濂溪书院由东山书院和希濂书院合并而成。明嘉靖三十一年,分守下湖南道参议杨逢春创建东山书院,陈庆作《东山书院记》云:“嘉靖岁在壬子之次,邵阳东山书院成。十一月奉使岷藩,道经邵阳,两庠生……来征言曰:‘敞邑东山书院旧为寺,在资水之东,我藩参西渠杨先生听民理戎之暇,进诸生讲学于兹,喟然叹曰:民居环列若是也,寺可群乎?遂迁僧众而予之处。于是革故建新,崇规学制,更题其名为东山书院………”(《宝庆府志·礼书六》)。明末,书院毁于战火。清顺治十五年(1658年),宝庆知府张惟养,邵阳知县濮万镒重修东山书院,康熙元年(1662年),邵阳知县颜尧揆等增建门屏、墙垣、房舍等,使书院略有成规,恢复了明时旧观。康熙十一年,知府李益阳增建讲堂,至此,“书院规制大备,人咸呼为濂溪书院”,但尚未正式更名。与此同时,又别建希濂书院于东山上,讲堂、后院、书室具备(同上)。乾隆十年(1745年),知府王玮再次维修,“恢崇舍宇,以乐育人才”。吴嗣富作《濂溪书院碑记》,从此,有关文献正式称该书院为濂溪书院。乾隆二十四年,宝庆知府郑之侨筹资重修,将原东山、希濂两书院合为一所,移祠西向,更其门额为“濂溪书院”,自此,该书院正式改称“濂溪书院”。郑之侨自作《新建濂溪书院记》以纪之。嘉庆十九年(1814年),知府柳迈祖重修,自作《重修濂溪书院记》纪其事。咸丰九年(1859年)太平天国翼王石达开率三十万大军围宝庆府城,书院毁于战火。同治二年(1863年),知府邵绶名主持重修。民国之后,废除科举制度,一度将该书院改为安和镇中心小学及邵阳佛教协会驻地,书院的历史至此终结。

书院规模

濂溪书院的前身为东山书院和希濂书院。东山书院原有校门、云衢、景濂堂、列舍、濂溪祠、会心室等,是一处三正两横外加校门、通衢的四合院,清康熙元年又增建门屏(即照墙)、墙垣、房舍等,其规模更加扩大了;希濂书院原有讲堂、后堂、书室、列舍等建筑,系两正两横的四合院。乾隆二十四年,知府郑之侨将两所书院合并,更名“濂溪书院”,并将原有校舍、祠宇整旧换新,又新建亭、台、馆、阁若干,使其规模进一步扩大。据郑之侨《新建濂溪书院记》所载,新建之濂溪书院,“垒石为台,崇九尺,广三十五丈,修得广之半”,即其台基高九尺,约3米;通面阔三十五丈,约120米;总进深为面阔之半,约60米;总占地面积约7200平方米。中轴线上之主体建筑依次为三希堂(又称致道堂)、敦崇实学室、藏书楼、观澜阁;两侧之厢房左为敬德,右曰居业,是为生员修习之所;其两侧又各有庑房十余间,系庖厨、餐饮及食物储存之所;院前筑门楼,“台高八尺,护以回栏;阁高四丈五尺,翼以栏楯,可頫可眺。阁之旁危石列榭,是为朋来亭。”大门之“外有崇坊,额曰‘贤关’,体闲先圣之道,亦示义利分途也”。书院之“后座一筵,祀周子、朱子”,又以张无垢、陆子寿、程颐、程颢配之,即六先生祠也。祠后“环之以垣,别存旧祠三楹,一以主刘公之祠,一祀曾、贺、李、何、王五君”,此即东山寺之刘公祠,五忠祠,与濂溪书院相邻,亦常与书院并称。至此,濂溪书院达到鼎盛时期,其“称名之盛,亦几与四大书院埒”(见《宝庆府志·礼书六》)。

田产与经费

濂溪书院因系半官半民性质的学校,官方无固定的经费,学校生员的生活及学习费用,主要靠社会各界捐助的田产来维持。清康熙之前,该书院(指其前身东山书院)尚“无官师董治及置田膳养之法,康熙三十二年(1693年),邵阳知县王省置膳士田二百三十八亩有奇,每岁获租可四百石,分而为三:一送县学之师,一送九馆之师,一为诸生膏火”。其后,又相继将五馆、九馆、十一馆及义学之田产,统归濂溪书院管理,“于是,濂溪之租入颇富矣”。乾隆十年,“知府王玮檄经历向雯、邵阳典史康裕履亩清勘计实”,计有膳士田三百十六亩六四,科租五百七十石九八;宾兴田五十五亩,科租八十石;李公义学田十亩一,科租十六石。共计田三百八十二亩二四,租六百三石九八。这些田租,除给九馆学生租谷百二十石外,岁完正赋八两,扣除宾兴原额十一两,其余全部归濂溪书院所有,又将县学贫士田租四百九十石六八三八除解学政赈贫及布政司完饷的七十二两六三(合租谷约七十石)之外,悉归书院。这时,濂溪书院名下的租入总计达九百石有余。乾隆二十四年,知府郑之侨将筹建濂溪书院所节余的千两白银存之邵阳、武冈二质库,岁收子银八十两,及以前公存质库岁收子银一百七十一两余,全部作为师生修脯膏火之用,保障了来此学习诸生的生活及学习所需。

书院山长

濂溪书院之山长,见于志乘者,其前身东山书院首任山长为杨孟仁,继之者杨廷芳,而其生平行状皆无可考,清乾隆十年在任的山长为李芳华,生平行状亦无考。道光年间,宝庆名士、古文献学家兼诗人邓显鹤曾任濂溪书院山长。邓显鹤,字子立,又字湘皋,宝庆新化(今属娄底市)人,嘉庆九年(1804年)举人。博览群书,足迹遍天下,凡海内文人,多与之交。其生平喜搜集文献掌故,尝谓“征文考献,当自其乡始”,而“湖南自屈原、贾谊以来,通人志士,仍世相望,而文字放佚,湮郁不宣”。因“网罗散失,为《资江耆旧集》六十四卷、《沅湘耆旧集》二百卷。遍求周圣楷《楚宝》一书,匡谬拾遗,为《楚宝增辑考异》四十五卷。又主编《宝庆府志》百五十七卷、《武冈州志》三十四卷等鸿篇巨著,系濂溪书院山长中成就最著者。晚授宁乡训导,寻乞病归。与邵阳魏源最友善,尝相携游学长沙、京师等地,其终生鸿雁传书不辍。魏源尝为邓显鹤《南村耦耕图》记云:“夫劳人相竟以知能,野人相忘以无事,独怪予之浮沉于二者之间,而无一所自处也。……邓子归,其询诸仲氏,更有得焉,速以告余,当荷锸而相从于寂寞之符也”(李柏荣《魏源师友记》)。由此可知二人相契之厚矣。此后任濂溪书院山长而行迹可考者仅二人,一为杨修职,其为人笃实刚耿,“课徒严且勤,诸生翕然奋兴”,逝后入祀濂溪书院;一为刘荣干,咸丰(1851~1861年)、同治(1862~1874年)间主讲于此。“诸生翕然附之”(见《邵阳市志·教育志》)。

周敦颐先生是邵阳历史上一位极为重要的人物,清人吴嗣富《濂溪书院碑记》云:“尝考志书所载,胜迹为多,其间最著者有二:曰甘棠渡,曰濂溪祠。上下数千百年,济斯渡者,如沐旬宣;拜斯祠者,如亲光霁。一以政绩传,一以道脉传也。”前者是纪念西周初年召公姬奭巡行南国,开发邵阳的历史功绩;后者即为纪念周敦颐先生发展邵阳教育事业的丰功伟绩。近千年以来,邵阳人们纪念周敦颐先生的文物遗迹极为丰富,因篇幅及本人见识所限,遗记尚多,谬误之处,亦在所难免。敬请熟悉邵阳掌故的前辈与同仁批评及补证。

濂溪书院

创建于宋朝嘉祐年间(1056~1063),院址设在水东玉虚观边(今水东小学内),是周敦颐(字濂溪)任虔州通判时与程颢、程颐等弟子讲学之处。元朝末年书院毁于战争。明洪武四年(1371)知县崔天锡重建,弘治十三年(1500)知府何光将书院改建于郁孤台下,崇祯十三年(1640)知县陈履忠将书院迁建于光孝寺右边(今赣一中内),改名为廉泉书院。清顺治十年(1653),巡抚南赣都御史刘武元将廉泉书院复名为濂溪书院,并在大堂设周濂溪和二程像。招收府属十二县生徒肄业其中。其后多有扩建,有东西讲堂、濂溪祠、夜话亭、斋舍等建筑。

乾隆十七年(1752),濂溪书院成为吉南赣宁三府一州官办书院,清末为吉南赣汀道道立书院。光绪二十四年(1898),在濂溪书院内创办致用中学堂,这是赣南创办新学的先声。光绪二十八(1902),赣南巡道刘心源和地方绅士刘心源和地方绅士刘景熙将整个濂溪书院改办为虔南师范。此后,先后为吉南赣宁师范学堂、赣南宁师范学堂、省立第二师范学校、省立赣县中学、省立第三中学。1933年8月起,复名省立赣县中学,成为当时赣南最高学府。解放后,改名为江西省立赣州中学。1953年,改名江西省赣州市第一中学。濂溪书院自创建以来,三易其地,已有900多年的历史,其中夜话亭现保存在赣州市第一中学院内。故水东可称为赣南教育的发祥地。

我生近圣人居,教泽如新,敢忘鲁壁金丝,尼山木铎;

此来继贤者后,风流未泯,窃愿士崇礼仪,俗尚弦歌。

佚名题濂溪书院

夜话亭

夜话亭,位于江西赣州古城区东南,现厚德路的赣州市第一中学内。旁有一泉,相传南北朝刘宋元嘉年间(424-435年),一夕雷震,泉忽涌出,遂以太守廉取名“廉泉”。宋知军越履祥建廉泉亭。北宋绍圣元年(1094年)苏轼贬官岭南,过虔州(今赣州),慕名造访当地名贤阳孝本,两人相处甚欢,游祥符宫,观廉泉并在此谈心至深夜和作诗。因此后人改廉泉亭为夜话亭。清康熙六十年(1721年)撤亭建坊,额为“赣第一泉”。乾隆四十三年(1778年)易坊为亭。额为“光风霁月”,并仍悬“赣第一泉”匾于此。夜话亭为新建,尚存乾隆濂溪书院山长吴湘皋刻的《苏阳二公夜话图》碑。列为省级文物保护单位。

汝城县濂溪书院

汝城县濂溪书院

蓬安县濂溪祠

蓬安县濂溪祠

蓬安县濂溪祠

蓬安县濂溪祠

濂溪祠屋内的青铜塑像是宋代理学大师周敦颐先生的塑像。塑像两边墙上的汉白玉,分别雕刻的是周敦颐的《爱莲说》和《太极图说》。濂溪祠外复建的爱莲池是生态性主题池塘景观,池内种睡莲、养鱼,配以九曲桥和凉亭,设计理念扣合鱼形太极意象 。

宁远濂溪祠

宁远濂溪祠

宁远濂溪祠,位于县城九嶷北路与文庙街交界处的,一条幽深的小巷’八百春‘,宁远现存这处濓溪祠始建于南宋嘉定十七年(1224),是当时全国最早独立建立的、屈指可数的几座濂溪祠之一,至本世纪初,全国仍保存有古代建筑的“濓溪祠”,唯有宁远一处。

宁远濂溪祠为四进青砖灰瓦木结构古建筑。一进为门厅,门厅两侧各有厢房一间。二进为下厅,厅前中金柱上,悬挂着一副楹联:师承孔孟阐明五教真谛,道传程朱开启理学先河。厅正中,高悬着一块黑底金字牌匾“光风霁月”,它是宋代文学家黄庭坚对濓溪人格的赞语。

走进濂溪祠大门,蓝底白字的屏风上,用流畅的行书体书写着《爱莲说》全文。后人说《爱莲说》,是周敦颐做人的“座右铭”。而屏风后蓝底白字的《任所寄乡关故旧》一诗,则是其从政为官自律的“座右铭”:

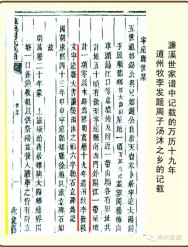

濂溪世家谱中记载

濂溪世家谱中记载

停杯厌饮香醪味,举箸常餐淡菜盘。

事冗不知精力倦,官清赢得梦魂安。

故人欲问吾何况,为道舂陵只一般。

濂溪祠三进为中厅,厅前两对木柱上悬挂的对联是:文章在史功德在民,廉洁为心,仁爱为本。厅正中横梁上高悬的黑底金字牌匾“理传千秋”。四进为后厅,厅内供着濓溪先生塑像。塑像端坐在镂雕木神龛内,神龛上镂刻着“汝南世第”四个金字,标明其周氏源流郡望。木神龛装饰着莲荷、书卷、太极图等木雕图案,寓示先生的“爱莲”人品与《太极图说》哲学思想永存。

濂溪书院的头门,也就是第一道门。它是一座最具有湘南特色的精美朝门,砖木结构,由石门槛、石鼓、石柱础、大匾、屋檐拱卷有机结合而成。大门和整个院落集中了湘南民居的马头墙、飞檐翘角、砖雕、木雕、石雕、彩绘、彩雕等建筑装饰元素,显得古朴庄重、典雅大气。

庭院、大门

濂溪书院

濂溪书院

濂溪书院的正大门。门头匾额上刻有“濂溪书院”四个大字,门口有一对荷花石鼓,两旁镌刻的对联是清末名士王闿运撰写的:“吾道南来,原是濂溪一脉;大江东去,无非湘水余波”。大门两边墙上的“忠孝廉节”四个大字是儒家文化的发展和升华,也是宋明理学的精髓,出自南宋大学士朱熹之手迹。据统计,书院镶制了全国名家对联18副,马头和人字墙上绘制了郴州历史文化传说图画100幅,称之为“郴州百芳图”,请大家留心观察。

周敦颐(1017-1073),字茂叔,原名敦实,避英宗旧讳而改名。北宋道州营道(今湖南道县)人,世称濂溪先生。宋代著名思想家,理学的奠基人。其在中国儒学史上有承前启后的历史地位,黄百家曾评价:“孔孟而后,汉儒止有经传之学,性道微言之绝久矣。元公崛起,二程嗣之,又复横渠诸大儒辈出,圣学大昌。故安定、组徕卓乎有儒者之规范,然仅可谓有开之必先。若论阐发心性义理之精微,端数公元之破暗也”(《宋元学案·濂溪学案》)。此评甚为公允。

濂溪书院周敦颐铜像

濂溪书院周敦颐铜像

濂溪先生的人品也为后世所称道。宋代著名文学家黄庭坚说:“茂叔人品甚高,胸中洒落,如光风霁月。”朱熹更称赞他说:“不卑小官,职思其忧。”“短于取名,而乐于求志;薄于邀福,而厚于得民;菲于奉身,而尚友千古;闻茂叔之风犹足律贪。”先生为人可见一斑。他为人的光风霁月,为官的刚正清廉,还不值得我们今人,特别是为官者学习和借鉴。

周敦颐去世以后,近千年来濂溪书院累经兴废,院址几度迁移。现莲花洞旧址处尚存有厢房数间。当地群众为纪念这位先贤,至今仍将旧址后面的青山称为书院山,旧址前面的溪水称为濂溪港,港上有石桥一座,“濂溪桥”三字依稀可见。濂溪先生的墓地,则在文浩劫中被夷为平地,现正在恢复之中。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。