-

胡瑗 编辑

胡瑗(993年-1059年),字翼之, 学者称其为“安定先生”, 泰州如皋(今江苏如皋)人。 北宋时期学者, 理学先驱、 思想家和教育家。

胡瑗自幼聪颖好学,7岁善属文,13岁通五经,直至20多年后才得以与孙复、石介等人到山东泰山栖真观求学深造。在此期间,其刻苦钻研学问,为以后从事教育打下坚实基础。30岁的胡瑗7次应考不中。遂放弃科举,返回泰州城,在华佗庙旁经武祠办起了书院,并以祖籍安定立名,称安定书院。景佑三年(1036年),经范仲淹引荐,胡瑗以布衣身份,与杭州音乐家阮逸同赴开封接受宋仁宗召见,并奉命参定声律,制作钟磬。康定元年(1040年),随镇守延州的范仲淹到陕西被举荐为丹州军事推官。此间撰《武学规矩》一书,提倡国家大兴武学,以抵御外部侵略。晚年,胡瑗依旧苦读勤教,并参议朝政。嘉祐四年(1059年),终因积劳成疾而卧床不起。不久即病故。

胡瑗与孙复、石介并称宋初三先生,是宋代理学酝酿时期的重要人物。胡瑗讲学分经义、治事二斋,治事包括讲武、水利、算术、历法等,表现了重视经世治用的特点。其在教学实践中,集教学理论、实践和改革于一身,开创了宋代理学先河。其主要贡献为:“确立了培养致天下之治”人才的教育理念;纠正了朝廷取仕时的弊病,要求德、智、体、乐全面观察;实施分科教学;推广普及教育;严格校规,言传身教;注重学生的社会实践,创立了高校寄宿制度。其遗著有《松滋县学记》《周易口义》《洪范口义》《论语说》和《春秋口义》等。

全名:胡瑗

别名:安定先生、胡安定、胡文昭

字:翼之

谥号:文昭

所处时代:北宋

民族族群:汉族

出生地:泰州如皋县胡家庄(今江苏如皋)

出生日期:993年

逝世日期:1059年

安葬地:浙江湖州胡瑗墓、江苏如皋胡瑗墓(如皋胡瑗墓为衣冠冢)

主要成就:创立理学“安定学派”为“宋初三先生”之一创立苏湖教法

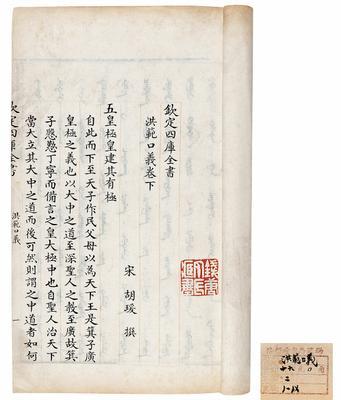

主要作品:洪范口义、周易口义

祖籍:陕西路安定堡

胡瑗像

胡瑗像

胡瑗自幼聪颖好学,7岁善属文,13岁通五经,被左右乡邻视为奇才。胡讷说:“此子乃伟器,非常儿也!”胡瑗读书勤奋,好学上进,且志向远大,常以圣贤自任,但因家境衰微,早年并未受过良好教育。20岁游学于山东泰山, 与孙复、石介等人到山东泰山栖真观求学深造。此间心志远大,10年不归,潜心研习圣贤经典。他为了不让心志受到干扰,每当拆开家书,见有“平安”二字即投入山涧不再展读。在此期间,他“食不甘味,宿不安席”,刻苦钻研学问。

1024年(天圣二年)南归, 然而却7次应考不中。40岁时放弃科举意念,1032年春返回泰州城,在华佗庙旁经武祠(即后来江苏省泰州中学所在地)办起了一所书院(私塾),并以祖籍安定立名,称安定书院。

1034年(景祐元年),胡瑗开始到苏州一带设学讲授儒家经术。时值原朝廷中向来重视文教的范仲淹因反对废后被贬该地任知事。翌年范在南园开办郡学后,聘他为首任教席,并送自己的儿子范纯佑拜其为师。到任后,他即制订了一套严格的校规。由于范公子能带头遵守,故其他出身豪门的学生无一胆敢肆意践踏。在知州的鼎力支持下,郡学很快就成为了全城各地学府的楷模。

胡瑗像

胡瑗像

1040年(康定元年)8月,随镇守延州(今延安)的范仲淹到陕西,被举荐为丹州(今宜川县)军事推官。此间撰《武学规矩》一书,提倡国家大兴武学,以抵御外部侵略。

1041年(庆历元年),胡瑗调密州(今山东诸城)任观察推官时,因父亲去世而辞官回家奔丧。翌年复出,改任保宁(今浙江金华)节度推官。不久应湖州(今浙江省湖州市)太守滕宗谅之邀,到当地的州学任主讲教授,以致“四方之士云集受业”。其间提出了“致天下之治者在人才,成天下之才者在教化,教化之所本者在学校”的至理名言,并创立了卓有成效的“湖学”。

1044年(庆历四年),范仲淹推行新政,取胡瑗教学法撰为《学政条约》颁行全国, 并效法湖州的办学经验兴办了一所中央太学。

1050年(皇祐二年)11月,朝廷再次更定雅乐,仍诏胡瑗与阮逸进京主持,并在司马光和范景仁的支持下以3年时间完成。此间两人还合作撰就了《皇祐新乐图记》3卷。

1052年(皇祐四年)胡瑗升国子监直讲,主持太学, 晋光禄寺丞。被征为太子中舍,后以殿中丞致仕。任教期间因学识渊博且教学得法,备受学生的欢迎并敬重,当时朝中半数官员出自门下。

胡瑗半身像

胡瑗半身像

晚年,胡瑗依旧苦读勤教,并参议朝政,终因积劳成疾而卧床不起。

1058年(嘉祐三年)经仁宗皇帝钦准,领太常博士衔赴杭州长子胡志康任所疗养。临行前京城轰动,相送者“百里不绝”。

1059年(嘉祐四年)六月,胡瑗卒于杭州。谥“文昭”,长子胡志康将胡瑗葬于葬于浙江乌程 (湖州原菰城附近,何山之原),幼子胡志正携带衣冠归葬于泰州如皋安定乡。

教育成就

胡瑗毕生从事教育,先后在泰州、苏州、湖州和京师太学执教三十年左右,受教育者不下数千人,对教育事业作出了很大贡献。

胡瑗的教育思想和教学方法,很有特色和首创精神,不愧为一代宗师。他的教育理论和教育实践成就,经受了千年历史检验,依然熠熠生辉。概言之,大致有以下八个方面:

注重教育

胡瑗在《松滋县学记》中开宗明义地说:“致天下之治者在人才,成天下之才者在教化,教化之所本者在学校。”

胡瑗雕塑像

胡瑗雕塑像

一是为什么要重视教育?胡瑗认为,治理好国家关键在人才,人才要通过教育培养。

二是如何办好教育?他认为,一要“师儒”,就是以孔孟之道管理和从事教育;二要普及教育于“民”;三要地方行政长官兴办学校。在封建社会中,人民处于无权状态,封建政权内部的监督机制有名无实,各级官吏的政治道德、文化素质对于吏治的好坏、人民负担的轻重有着密切的关系,因此培养真正的人才对封建社会的长治久安有着现实意义。

北宋初期,教化不兴,风俗浇薄,当时的科举制度崇尚声律浮华,以诗赋取士,社会上普遍存在着“苟趋禄利”、轻“教化”、重“取士”的风气,且各地又没有建立学校。为了培养真正合格的致治之才,胡瑗认为必须建立“敦尚行实”的学校,这种“立学教人”的主张在当时是有进步意义的。

力纠时弊

胡瑗雕像

胡瑗雕像

胡瑗在答宋神宗问时说:“臣闻圣人之道,有体、有文、有用。君臣父子,仁义礼乐,历世不可变者,其体也;举而措之天下,能润泽斯民,归于皇极者,其用也。”很清楚,“体”是指君臣父子,仁义礼乐是封建社会的基本道德标准;“用”是指掌握运用这个基本道德标准去治理国家。也就是说,教育不能只是为了科举考试,获取功名,而是培养出既精通儒学经典,又能在实践中运用的人才。

胡瑗为贯彻“明体达用”思想,作出很大努力并取得成功,开创了宋代理学先河。同时他又将“明体达用”的思想,渗透到教育改革之中,成为他从事教育改革和实践的理论基础。

改革教育

安定先生像

安定先生像

实践证明,这种教育内容和教学方法的改革是非常有效和成功的,培养了一批学有专长的人才。如长于经义之学的孙觉、朱临、倪天隐等,长于政事的范纯仁(范仲淹之子)、钱公辅等,长于文艺的钱藻、腾元发等,长于军事的苗授、卢秉等,还有长于水利的刘彝等人。

普及教育

面对宋初“轻教育”学风不正的状况,胡瑗还运用历史对比的方法,着重阐述了“师儒”和“兴校”的重要性。他说:“学校之兴莫过于三代,而三代之兴莫过于周。大司徒以六德、六行六艺教万民而宾兴之。纠其有言异者诛,行异者禁。其所言者皆法言,所行者皆德行。”

当时宋代官学有两种:一是中央官学,二是地方官学(即州县二学)。庆历四年(1044年),在第一次兴学运动之前,中央官学生员很少,绝大多数为官宦子弟;地方官学,只有大中祥符二年(1009年)宋真宗准允曲阜先圣庙立学,并赐额“应天府书院”,是为州县办学之始,余则寥若晨星。于是胡瑗大声疾呼“弘教化而致之民者在郡邑之任”,不仅是对地方行政官员的强烈呼吁,也是对宋朝统治者的忠告。胡瑗主张“广设庠序之教”,大兴地方官学,它不仅可以使人才“继踵而出”,更为重要的可以“正以民心”,维护封建统治秩序,以达到太平盛世之目的。故庆历四年四月,宋仁宗采纳范仲淹的建议,开天章阁,与大臣们讨论扶 振兴的良策,慨然下诏全国,要各州、县都要兴办学校。这与胡瑗倡导的“以仁义礼乐为学”、“致天下之治”的思想是完全一致的。

言传身教

胡安定墓园像

胡安定墓园像

同时,他又十分关心学生的生活,如学生安涛患了痼疾,他慈父般地给予关照,学生非常感动,说先生之爱如同冬天的太阳。在规章明、要求严的情况下,胡瑗的弟子“皆循循循雅饬”,“衣冠容止,往往相类”,外人一看就知道是胡瑗的弟子。据统计,他的学生有1700多名。胡氏这种独特的学风与校风,先施行于苏、湖,后旅行于太学,并使此规章制度经皇上批准,在全国推广,可见其影响之大,效果之好。他的这套教学规章,与后来朱熹所订的《白鹿洞学规》前后辉映,同是中国古代教育史上的重要文献。

提高素质

安定先生雕像

安定先生雕像

社会实践

胡瑗在教学中除重视书本教育外,同时还组织学生到外野外、到各地游历名山大川,并把此项活动列入教程之中,做到让教育理论与教育实践相统一。他认为:“学者只守一乡,则滞于一曲,隘吝卑陋。必游四方,尽见人情物态,南北风俗,山川气象,以广其闻见,则有益于学者矣。”故他曾亲率诸弟子自湖州游关中,上至陕西潼关关门,回顾黄河抱潼关,委蛇汹涌,而太华、中条环拥其前,一览数千里,形势雄张。他慨然曰:“此可以言山川矣。学者其可不见之哉!”由此证明胡瑗反对闭户读书,主张接触实践,了解社会,浏览名山大川,以开拓胸襟视野,让书本知识与客观实际相结合,有利于实现他的教育目的—真培养出“明体达用”的致治之才。同时也一语道破了知识来源于直接经验和间接经验的真谛。

实行“寄宿制”

教育家胡瑗雕像

教育家胡瑗雕像

此后太学就实行“寄宿制”。每晚由师生轮流值班,督促火烛小心。同时规定学生每月放假四次,其余时间皆留校住宿。每日起身、就寝以鸣鼓为号,进出校门必须请假,平时也不准随意会客和离校。这种寄宿生制度在有条件的地方延伸到州、县之学,在今日的学校中还直沿袭使用,且日臻完备。

综观胡瑗教育生涯,他的确留下了丰富且可行的教育制度和教学经验,并作出了巨大贡献。

杰出思想

倡导天人合一

胡瑗塑像

胡瑗塑像

易学为讲天人之道、讲万物变易法则的学问。胡瑗的《周易口义》是他的学生倪天隐根据先生口述整理而顾。其特点是大胆疑经,自立新解。据统计,胡瑗仅在《周易口义》一书中,疑经的地方就有10多处;在《洪范口义》中,也纠正了许多不合理的注解。据《宋元学案》记载,胡瑗“日升堂讲《易》,音韵高朗,旨意明白,众皆大服”。丁宝书在《安定言行录》中引用胡瑗学生王得臣的话说:胡瑗为国子直讲,“朝廷命主太学,时千余士,日讲《易》,予执经在诸生列,先生每引当世之事明之。”毫无疑问,胡瑗是宋初易学的权威,是一位开源发蒙、鼓动风气的人物,也是宋代义理易学的创立者。

如皋博物馆胡瑗像

如皋博物馆胡瑗像

主张知行合一

胡瑗还提倡理论与实践相结合。他在讲授“三礼”(《周礼》《仪礼》《礼记》)时,因其中所记载的礼仪器物久已失传,无形象教学之具供学生观摩,就自制挂图,悬于讲堂之上,让学生直观,以增强学生的记忆力和理解力。另外,还组织学生走出课堂,到远近地区去游历考察,观名山大川,开阔学生视野,做到书本知识和社会实践的统一。

后世影响

胡瑗苏州石刻像

胡瑗苏州石刻像

明嘉靖九年(1530年),明世宗下诏,尊胡瑗为“先儒胡子”,“从祀孔庙”,至今山东曲阜孔庙内,“先儒胡子瑗之位”的牌子,仍与韩愈、朱熹等先儒牌位排列在一起。

胡瑗与孙复、石介在历史上还有“宋初三先生”“理学三先生”之称。现代编的《辞海》所载“理学”条目,虽承认胡瑗、孙复、石介有“宋初三先生”、“理学三学生”之称,但又说:“其实理学的创始人为周敦颐、邵雍、张载、二程兄弟,至朱熹始集其成。”而把胡瑗、孙复、石介完全置于理学之外。但1933年编写的《江苏省志稿》和1937年出版的《江苏乡土志》,都记载:“胡瑗,理学先驱,为二程所宗,朱熹总其成。”这应该是最符合历史的定位。

胡瑗的教育理论与实践,不仅示范于当时,而且也垂法于后世,在中国教育史上树起了一座丰碑。无怪乎他的名字和“苏湖教法”为人们所熟知,且享有很高的声誉。当代研究胡瑗及其教育方法的不乏其人,国外如新加坡、马来西亚等国家的学者均涉足此领域。

北宋·胡瑗撰

北宋·胡瑗撰

宋代的许多名贤如范仲淹、欧阳修、苏轼、蔡襄、米芾、司马光、王安石、朱熹、文天祥等,或为之作像赞,或为之写墓志、墓表,称颂他为“东南模范”“三吴木铎之鼻祖”“百代帝师之功臣”、“自秦汉以来,师道之立未有过瑗者”。

胡瑗被王安石誉为“天下豪杰魁”;被范仲淹遵为“孔孟衣钵,苏湖领袖”;文学大家苏东坡更曾写下过赞颂他的诗句“所以苏湖士,至今怀令古”。

王安石《书赠胡翼之》:孔孟去世远矣,信其圣且贤者,质诸书焉耳。翼之先生与予并时,非若之远也。

明代学士程敏政断言:自秦汉以来,师道之立,未有过瑗者。

清人全望祖撰的《宋元学案》称:宋世学术之盛,安定、泰山(指孙复、石介)为之先河,程(程颐)、朱(朱熹)二先生皆以为然。

胡瑗立像

胡瑗立像

明代程敏政在其《考正祀典疏》中,曾称当时学者“大约以为(胡瑗)少著述,而不得比於濓洛”。然则根据《宋史·艺文志》以及其他目录书籍的记载,胡瑗著述多达十三种,当不在少数。这十三种著述分别是:《周易口义》《洪范口义》《皇祐新乐图记》《尚书全解》《景佑乐府奏议》《皇祐乐府奏议》《春秋口义》《春秋要义》《胡先生中庸义》《吉凶书仪》《武学规矩》《论语说》《资圣集》。现存世的经学著作有《周易口义》12卷、《洪范口义》3卷,音乐著作有《皇佑新乐图记》3卷(与阮逸合撰),余已散佚。

父:胡讷

子:胡志康、胡志宁、胡志正

宋代思想家朱熹把古代圣贤名流的“嘉言善行”汇集起来,编成《小学》一书,作为儿童读本,其中就详细记录了胡瑗一生的教学活动和事迹,认为可作“百世之法”。南宋宝庆二年(1226年),泰州在胡瑗讲学之处创办了“安定讲堂”,并在“安定讲堂”之地,建立胡公祠,纪念胡瑗,清乾隆五年(1740年)改称“胡公书院”。嘉庆二年(1797年),胡公祠移至泰州岳墩南麓,现存祠三间,列为泰州市文物保护单位。

广场

如皋市安定广场

如皋市安定广场

学校

如皋市安定小学

如皋市安定小学

读书节

自2014年起,泰州市以“胡瑗读书节”为抓手,开展全民阅读活动。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。