-

鸣镝 编辑

鸣镝,又名响箭、嚆矢,是飞行时会发出声音的一种箭矢。这种箭矢在汉代即已出现,箭主体为铁制,用兽骨、象牙等装饰,也有部分类型使用水牛角作为发声部位。箭镞多为小枣形,古时主要被游牧少数民族使用,后来被称为响箭,至清代仍在使用,多用于教学练习等方面。

《汉书音义》:“镝,箭也,如今鸣箭也。”《史记》集解引韦昭语:“矢镝飞则鸣”。秦二世元年(前209),匈奴冒顿单于曾以其射杀其父头曼单于,自立。

中文名:鸣镝

别名:响箭、嚆矢

基本形制:小枣形

使用时间:秦汉至清

从上述可以看出鸣镝是射出去能发声的箭矢,关于其外形描写记载较少,仅明代宋应星所著的《天工开物·佳兵》有简单的描述,其文载:“响箭则以寸木空中,锥眼为窍,矢过招风而飞鸣。”日本学者林谦三所著的《东亚乐器考》中,收录了正仓院所藏的几件圣武天皇时期(隋唐时期)的鸣镝,林谦三将其归入气乐器,著作中提到构造是镂空的芜菁根状物,器身穿数孔,串在镞身下方的箭杆之上,射出时孔坐空气涡而发出声音。

从上述可以看出,鸣镝大概可描述为:中空周身钻有数小孔,装在箭杆之上,射出发声的器物。

鸣镝的别名有“髐箭”、“鸣箭”、“哨箭”、“响箭”、“髇箭”和“鸣髇”,别名出现年代虽有先后关系,但均是一出现就作为鸣镝的别名,而“嚆矢”出现时间不晚于《庄子》的成书,到唐时期才成为鸣镝的别名,“骹”字出现时间较早,但指代为鸣镝不早于唐代。

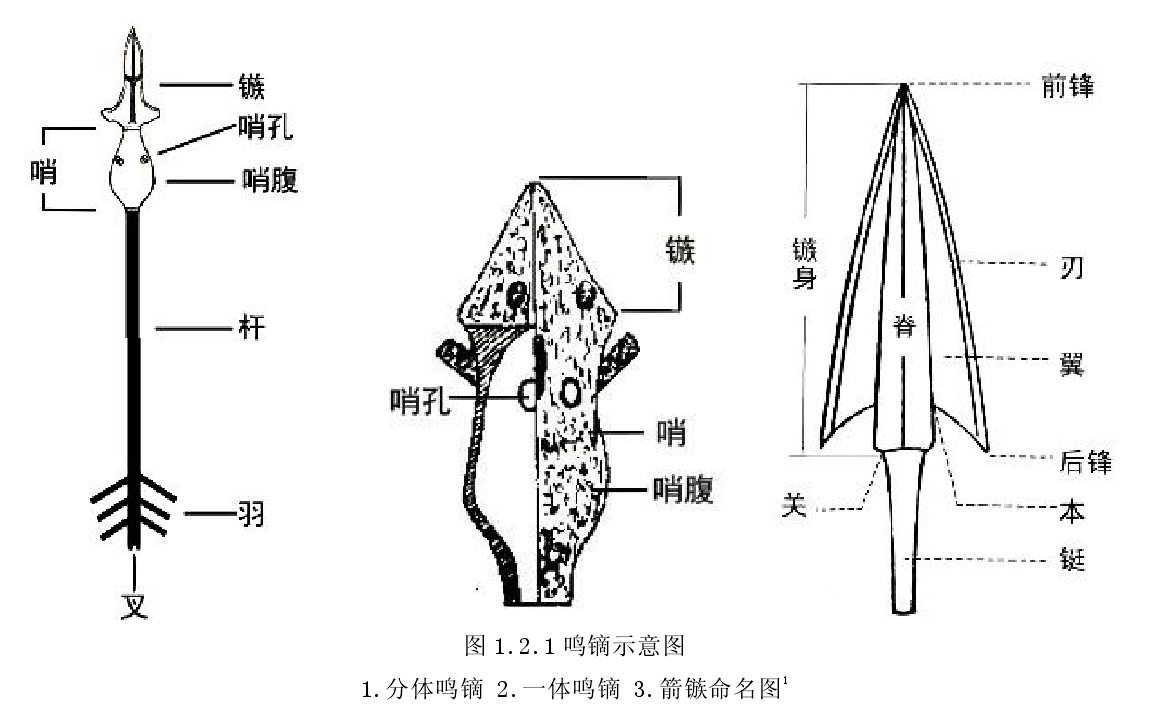

鸣镝示意图

鸣镝示意图

体鸣镝根据其镞部的不同形制又可分为扁平菱形镞A型、平铲形镞B型、三翼镞C型以及歧头镞D型。其中B型根据是否有腰分为两个亚型,C型根据镞翼的形状分为三个亚型,D型根据镞身的不同形状分为三个亚型。一体鸣镝根据镞部的不同,分为三棱镞A型和长扁锥状镞B型。

鸣镝在分布上主要集中在我国北方中部和东北地区,第一期发现鸣镝较少,从新疆到内蒙古东北部分布范围广而零星;第二期1段鸣镝发现增多,但主要集中分布在内蒙古东北部、内蒙古中南部和辽宁北部,第二期第2段鸣镝发现骤减,仅新疆和内蒙古东北部各见一例;第三期鸣镝出土地点骤增,分布范围集中,这一时期在鸣镝类型和材质方面都有新发现;第四期鸣镝发现骤减,仅见2例。由上述总结可以看出,鸣镝在不同时期分布地区和出土地点又很明显的变化,这些变化可能有由于鸣镝的材质原因在考古工作中难以辨认出来这一客观原因,更有可能是与使用人群相关。

第一期鸣镝的出土地点和数量都较少,前段几处出土鸣镝的墓葬族属较难推定,也无鸣镝的文献资料记载,较难讨论。西汉时期鸣镝开始有所记载,从文献的角度来看,这一时期较为著名记载为匈奴冒顿单于鸣镝弑父,使用的人群为匈奴,而目前国内的匈奴墓葬尚未有鸣镝发现,国外方面,俄罗斯的诺音匈奴墓地有鸣镝出土,年代大概在东汉早期。

第二期1段年代大概在东汉到魏晋十六国时期,是北方民族较为活跃的时期,鸣镝出土增多,主要分布在内蒙古东北部,使用人群为拓跋鲜卑,这与该段拓跋鲜卑的强大是息息相关的,从陪葬品的数量来看,鸣镝多出自陪葬品较为丰厚的墓葬,这从侧面反映出鸣镝可能多为中上层人士使用,随着拓跋鲜卑南迁匈奴故地后,鸣镝在内蒙古中南部开始有所发现,但数量较少,这可能与拓跋鲜卑南迁后,受汉族或者当地文化的影响,葬俗发生了改变,从鸣镝用于狩猎这一使用功能来看,也有可能是拓跋鲜卑南迁并建立政权后,经济模式发生改变,由游牧经济转变为农耕经济,从文献记载也可看出,拓跋鲜卑建立政权后,鸣镝配带开始成为身份的象征;第二期2段鸣镝出土地点和数量都发生骤减,这一段对应年代,大概为隋唐时期,昔日北方民族活跃地区均纳入汉王朝统治,原北方民族除迁徙而走的,留在原处或多或少受到汉文化影响,这种影响或许是导致北方民族少见将鸣镝用于陪葬,该段稍晚随着唐王朝的衰弱,契丹的兴起,鸣镝又开始出现在北方民族墓葬。这一时期文献关于鸣镝记载较少,但从记载来看,北方民族仍在使用鸣镝,且可能是有一定身份地位的人群才能使用。

第三期为辽时期,是发现鸣镝数量和地点最多的时期,均出自辽行政管辖的区域,多出自于契丹贵族墓葬或在辽廷任职的汉族高官,这也解释了为何鸣镝主要出自辽上京附近。需要注意的是这一时期鸣镝出土主要集中在辽早中期,不出辽圣宗时期,目前考古尚未发现辽圣宗时期之后的辽墓有鸣镝出土的情况。对第三期这一现象的猜测可能是由于辽早中期国力强盛,反映在文化上是能保持自己的文化特性且在一定程度上自身的文化影响着周边地区,或其他民族。这个猜测也能较好的解释,这一时期鸣镝多出自契丹贵族墓,且这一时期鸣镝无论是类型还是材质都有创新;从文献资料来看,这一时期鸣镝的记载虽然较少,但也能看出鸣镝在功能上也具有辽时期使用的特殊性,鸣镝被用作为惩罚犯人的刑具,还被用于大型的贵族围猎场所,此外安定国向宋王朝进献鸣镝,汉族皇帝使用鸣镝定陵寝,也可能是受契丹的影响。辽圣宗之后,鸣镝不见用作契丹贵族的陪葬品,可能是同辽统治的衰弱和契丹族的汉化相关。结合前文关于拓跋鲜卑对鸣镝使用情况叙述可以看出,使用鸣镝的人群,受到外来文化的影响,在鸣镝的使用上表现极为敏感,这可能与鸣镝极具某个、某几个民族使用人群以及其阶级特色有关,这也解释,在地理分布上鸣镝不连成片,在时间上的断断续续,突然出现突然消失。当然这目前只属于猜测,前文也已经提到,由于鸣镝材质的不好保存腐烂后较难辨析,地区上的不连成片,可能是由于其他地区由于土壤和气候的原因较难保存下来,也有可能是目前考古发现鸣镝多来自墓葬,古战场、古狩猎场和古城址等遗迹尚未发现。

第四期为元明清时期,局限与目前的考古发现,只发现2处,从这2处来看,扶余明墓鸣镝出自陪葬品较少的平民墓葬,清墓仅发现一座,但陪葬品稍为丰厚,但由于同一地区没有对比墓葬,较难判断墓主人身份地位。这一时期关于鸣镝的记载较多,从文献来看,鸣镝的使用深入到蒙古人生活的方方面面,但目前考古发掘元墓尚未有鸣镝出土。明代也有汉贵族使用鸣镝的记载,清代关于满族使用鸣镝记载也较多,但由于这一时期考古发现鸣镝较少,故不做太多讨论。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。