-

陈汤灭郅支单于之战 编辑

中文名:陈汤灭郅支单于之战

交战双方:西汉与匈奴

地区:康居

发生时间 :公元前36年

陈汤灭郅支单于之战

陈汤灭郅支单于之战

然而,这种“百万军中取上将首级”的作战方式,老美根本算不上首创——早在2000多年前,已经有一位中国将领在战场上快剑如风地运用实践,并且一举成功,使大汉王朝威震西陲。这个名气并不算大的小人物,就是中国军事史上少有的仅凭一战成名的一代名将——陈汤。

在内无叛乱、外无边患的一片四海升平中,突然响起一声惊雷:大汉朝廷派到西域护送匈奴质子驹于利的卫司马谷吉等人完成任务后,被质子的父亲郅支单于给杀了!消息一出,震动朝野!郅支不是说也要内附降汉么?怎敢杀我大汉王朝的大臣?

缘由,还得从匈奴那边说起。曾经不可一世的匈奴汗国在历经汉军屡次重创后元气大伤,内外交困,流年不利。公元前60年又爆发了“匈奴五单于争位战”,冒顿单于的后代子孙们相互攻击,打得不可开交,“死者以万数,畜产大耗什八九,人民饥饿,相燔烧以求食,因大乖乱(《汉书·宣帝纪》)”。六年后,呼韩邪单于和郅支单于两强大战,两败俱伤。

双方为了取得战略优势,先后向曾经是死敌的汉朝遣使朝献,甚至“遣子入侍汉廷”作人质,以图获得汉朝支持。对于这两个先后输诚的匈奴单于,汉朝在采取“均待之优厚”的同时,也玩起了平衡策略。被郅支单于打败的呼韩邪于甘露二年(前52年)率南匈奴降汉,先后两次单身入长安朝觐天子,汉廷对他不但赏赐颇丰,而且还派兵护返、协助诛伐不服者。史称之为:“南匈奴附汉。”

在呼韩邪降汉的同时,死对头郅支以为其归顺于汉,兵弱不能再返回,趁机出兵吞并了呼韩邪的地盘。在得知汉朝派兵护送呼韩邪回大漠收复失地后,郅支恼羞成怒,怨汉偏袒呼韩邪而不助己,遂“困辱汉使”,并向西域进兵,击败乌孙,吞并乌揭、坚昆、丁零三个小国,建都坚昆(今俄罗斯境内叶尼塞河上游一带),割据一方。尽管如此,他“自度兵力不能敌”,对汉朝仍不敢公然分庭抗礼,公元前44年又派出使者到汉廷进贡,也称“愿为内附”,同时要求遣还质子。

汉代将军狩猎图

汉代将军狩猎图

两国相争尚且不斩来使,一个口口声声准备附汉的匈奴小单于,竟然出尔反尔,杀了大汉专使,这是典型的外交挑衅外加赤裸裸的敌意行为——郅支单于对于大汉王朝的敌意显露无遗。他也知道自己这次把汉朝得罪完了,极有可能遭到报复,老对手呼韩邪在汉朝扶植下也实力日渐增强。如果继续待在坚昆,恐怕有被汉匈两军合击的危险。怎么办?三十六计走为上!

逃到哪里去呢?离汉朝越远越好。公元前44年,恰逢西边的康居(西域国名,今新疆北境至俄领中亚)前来求援,欲联合北匈奴击乌孙(西域国名,在今吉尔吉斯共和国伊塞克湖东南)。借此良机,郅支单于遂引北匈奴到康居东部居住。担心汉朝追兵的他一路奔逃,其部众多冻死于道,实力大损。但一到康居、远离汉境后,郅支单于马上又精神抖擞起来,他凶悍好战,曾数击乌孙,甚至深入其都赤谷城下,杀掠人口、驱抢畜产,一时横行西域。汉朝三次派使者到康居索要使臣谷吉等人的尸体,他不但不给,还调戏般地说:“这里住得很不好,正打算投奔你们大汉王朝,我正准备再次把儿子派过去作人质呢。”

之所以敢如此叫板,是因为郅支单于有两大法宝护身:第一是地理上的距离优势,康居同汉朝远隔万里,地理迥异,并且是以众多部下冻死于路上的代价熬换的,汉朝不一定有这个远征西域的勇气,第二是匈奴游牧民族的高速机动性,像匈奴这样的北方游牧民族,自古以畜牧业为主,每天骑马放牧,骑技娴熟,在战斗中勇敢向前,如利箭一样迅猛攻击,进攻失利时则急速撤退,来去如风,飘忽无定,其机动优势远非中原农耕文明下的西汉将士可比。用著名汉臣晁错的话形容就是“(匈奴)风雨罢劳、饥渴不困,中国之人弗与(不能相比)也”。

西汉与匈奴漠北之战油画

西汉与匈奴漠北之战油画

北匈奴凭借天然的机动性优势,等到远方大汉的大军完成动员、进入西域时,郅支虽无胜算,但估计也早跑得没影了。所以,在郅支单于心中,康居与汉廷天各一方,你汉朝在军事上无法对我构成实质威胁,为什么要怕你?派使臣来和谈——笑话!从战场上拿不回来的,谈判桌上怎么可能拿回来?应当承认,郅支单于的小算盘打得的确不错,但他忽视了一点:曾经将星云集的大汉王朝,难道就再也出不了一位名将了吗?

陈汤灭郅支单于之战

陈汤灭郅支单于之战

不料,在等待安排职位期间,陈汤之父突然去世。做官心切的他没有按惯例奔丧回家,被人检举不守孝道,为司隶所究,小尝牢狱之灾,好不容易才被人给保举出来。因其确实有才,他后来又被推荐为郎官。但饱经坎坷的陈汤并不以此为足,按照汉朝的规定,成为郎官仅仅意味着进入官场,并不能保证一定会获得升迁。出身卑贱如自己者,改变命运的唯一途径就是到边塞建功立业,因此陈汤多次主动请求出使边塞。直到公元前36年(建昭三年)。他终于被任为西域都护府副校尉,与西域都护甘延寿一起出使西域,仕途不顺的他总算有了接近立功的机会。

不通地理者,不为将才。在奔赴西域都护府所在地的路上,每经过城邑山川时,陈汤都要登高望远,观察地形。到达目的地乌垒城(在今新疆库尔勒与轮台之间)后,甘、陈二人接触到关于北匈奴的第一手资料:郅支单于已经在康居站稳脚跟,且因驱逐乌孙之功,日渐骄横,气焰愈发嚣张,寻茬怒杀康居国王女儿及贵臣、百姓几百人;又强迫康居国人为他修筑单于城,每日征发500余名苦工,历时两年才完成;还勒索大宛(西域城国,今乌兹别克共和国卡散赛)等国,令其每岁纳贡,其势力范围控制千里之阔,逐渐坐大。

了解到这些情况后,陈汤深感局势不容乐观:郅支远遁康居后,汉朝边境虽无烽火之灾,但从汉宣帝以来确立的西域秩序开始面临挑战。无力抵抗郅支暴行的西域诸国,都开始把眼睛瞄向汉廷:如果谷吉之死没有任何说法,如果听任北匈奴这一支在西部继续坐大,到底是跟汉朝走,还是臣服于郅支?这样一来,大汉王朝在西域用铁血刀兵辛苦打造出来的威望,恐怕要打一个问号了。因此,陈汤感到深深的焦虑,心中暗暗下定战斗决心:对郅支单于之战宜早不宜迟,与其养虎为患,不如先发制敌。

于是,陈汤这位刚刚任职西域都护副校尉的年轻人,对甘延寿进言建议如下:“郅支单于凶悍好战,勾结康居,不断侵略邻国,目的在于并吞乌孙、大宛。一旦把这两国征服,几年内西域所有王国都会受到威胁。长久姑息,郅支‘必为西域患’。趁其现在没有坚城强弓,无法固守,不如我们发动边境的屯田士兵,加上西域各国人马,一举发起进攻,直指其城下,郅支势必无处可逃,你我将于一朝之间成就千载功业。”短短一番话,利害得失、战略战术一清二楚,无怪乎史书称陈汤“沉勇有大虑,多策谋,喜奇功”。

对此,甘延寿“亦以为然”。但作为一名关西行伍老兵,他知道自己仅是朝廷放在西域的一线官员,没有对外决定作战的权力,这必须奏请朝廷才能再定。而陈汤认为战机万变,不容错过,且中央官吏远离一线,敌情不明,其公议“事必不从”,必须果断行事,先斩后奏。奈何甘延寿不敢作主,“犹豫不听”。在主官不同意的情况下,身为副职的陈汤纵然把战争规划得再完美,也只能是纸上文章。

巧合的是,接下来上苍在冥冥中给了陈汤一次机会:甘延寿突然病了,而且病的时间还不算短——正职主官久病卧床,陈汤这个副校尉自然要代职理事。历史以史实证明,他充分利用这次机会,不但以都护名义假传汉廷圣旨,调集汉朝在车师的驻军(今新疆吐鲁番地区),还集合了汉朝西域各属国兵发出征召令(独矫制发城郭诸国兵、车师戊己校尉屯田使士)。

大军云集、准备出兵之际,卧病在床的甘延寿得知消息,马上从病床上“惊起”,想要阻止这次作战行动。对于矫诏发兵的陈汤而言,此时汉军和属国兵已经集合完毕,开弓没有回头箭,已经没有退路。值此紧要关头,陈汤怒发冲冠,手按剑柄,厉声警告甘延寿:“大军都已集合,你想让众军泄气么?”尽管史书记载甘延寿是个勇武有力的大力士,这时也只能“遂从之”,就此搭上了陈汤的战车。

甘、陈二人通力合作,一面派人回长安向皇帝上表“自劾”矫诏之罪,同时“陈言兵状”,一面率领大军向西出发。就这样,汉家王朝多年不动的军事机器,在陈汤这个默默无闻的小人物手中终于再次发动起来。

汉代骑兵作战复原图

汉代骑兵作战复原图

第一,缩短距离。康居相对于汉朝的远距离地理优势,曾是郅支单于引以为恃的天然优势,但在陈汤矫诏发兵的突击决策面前则大打折扣:从乌垒到康居的距离较之从长安到康居的万里之遥,一下子少了一大半,使得快速奔袭北匈奴成为可能,作战成功系数大大提高。

第二,把握战机。《孙子兵法·计篇》有云:“攻其无备,出其不意。此兵家之胜,不可先传也。”陈汤远程突袭的最大胜算,就在于郅支单于不相信汉朝会万里迢迢派军来打他(麦克阿瑟选择在仁川登陆也是这个道理)。只要及时把握住这个时机,趁着对手心理上的猝不及防,兵锋直指其城下,北匈奴游牧民族的机动性优势就丧失了发挥的机会,郅支恐怕连逃跑都来不及。

同时,四万之众的汉军属国合兵,不仅形成了对敌兵力数量优势,还有利于形成“汉领诸国伐郅支不义”的政治优势,师出有名,义正词严。在这项制胜因素的背后,是西汉时代成功的屯田制度和西域都护制度,它们为汉军的远征提供了最佳的兵员配置。可以说,陈汤最大限度地发挥了己方的制度优势:平战结合,就近发兵,完全出乎郅支单于之预料。

陈汤灭郅支单于之战

陈汤灭郅支单于之战

当部队从天而降般地出现在眼皮底下时,郅支单于似乎仍蒙在鼓里。他所表现出的茫然、慌乱和无措,与先前的狡诈、强硬形成了鲜明对比。面对大军压境,他遣使来问:“汉兵来这里干什么?”汉军的回答十分有趣:“单于您曾上书言居困厄,愿归顺强汉,身入朝觐。天子可怜您放弃大国,屈居康居,故使都护将军来迎。“双方就这样一问一答,交涉了好几通外交辞令,最终汉方不耐烦了,下达最后通牒:“我们兵来道远,人困马乏,粮食也不多了,叫贵单于和大臣快拿个主意罢。”战争的火药味终于弥漫开来。

战幕随即正式拉开,大军挺进到都赖水(今哈萨克斯坦塔拉斯河)畔,距敌城三里处扎阵。只见单于城上五色旗帜迎风飘扬,数百人披甲戒备城上,百余骑在城下来往驰骋,城门口还有百余步兵摆成鱼鳞阵,操练演习,以耀兵威。城上守军向汉军大声挑战:“有种的过来!”面对郅支单于的疑兵架势,甘延寿、陈汤指挥下的军队严阵以待,沉着应对。当百余名匈奴骑兵直冲汉军营垒而来时,汉营军士“皆张弩持满指之”,敌骑迅速引退。随后,汉军强弓部队出营,射击城门外操练的匈奴步、骑兵,被攻击者立时丧胆,撤回城内,紧闭城门。

见敌胆怯,甘延寿、陈汤下达了总攻命令。在阵阵令大地都震颤的战鼓声中,大军开始攻击,弓箭如瓢泼大雨般射向城楼。单于城是一座土城,其外另有两层坚固的木城。匈奴人顽强抵抗,从木城栅格里向外放箭,展开激烈对射。此刻,郅支单于作困兽犹斗状,全身披甲亲自在城楼上指挥作战。他的数十位妻妾也都用弓箭反击,遏阻汉军攻势。

即便单于亲临战场,也并未给战斗带来任何转折。在大军矢发如雨中,匈奴守军渐被压制,不能立足,郅支单于也被一箭正中鼻子,受创甚巨,被迫撤回城内,其妻妾多人中箭死亡,木城上的匈奴守军溃败,汉军趁机纵火焚烧。入夜,数百骑匈奴禁不住大火灼烧,趁黑夜突围,遭汉军迎头射杀,箭如雨下,全部被歼。

午夜过后,木城全毁,匈奴守军退入土城死守,破城在望,双方进入战争的关键时刻。正当此时,一万多名康居骑兵突然出现在战场上,他们分成10余队,每队1000余人,奔驰号叫,跟城上的匈奴守军互相呼应,对汉军作反包围态势,并趁天黑向汉军阵地进攻。陷入两面作战的大军阵地攻防有序,面对康居骑兵多次冲击,阵地岿然不动。

黎明时分,单于城四面火起,汉军士气大振,大喊登城,锣声、鼓声、喊杀声惊天动地。汉军举盾堆土,破城而入,城外康居兵见势不好,迅速逃遁。郅支单于抵挡不住,率领百余人且战且退,到王宫中负隅顽抗。汉军借助火攻勇猛进击,一举格杀郅支单于,斩首成功。此战共斩单于阏氏、太子、王公以下1518人,生俘145人,投降者1000多人。

公元前35年正月,北匈奴郅支单于的人头被快马送至汉朝首都长安,谷吉等人在九泉下可以瞑目了。

陈汤灭郅支单于之战

陈汤灭郅支单于之战

首先,战略态势天翻地覆。想当年,冒顿单于在位时,大破东胡,西逐月氏,南并楼烦、白洋,北服混庾、屈射、丁零、鬲昆、薪犁,定楼兰、乌孙、呼揭及其旁26国,统一大漠南北,属下控弦30万,雄极一时,久经战乱、刚刚立国的汉朝自然难擢其锋。从汉高祖刘邦到文景二帝,大汉王朝隐忍数十年,蓄力数十年,几十年积累下来的国力资源,在一代雄才汉武帝手中全面发威。汉匈大战历经数十年,战略态势开始全面逆转。

斗转星移,郅支单于时代,匈奴早已丢失河套、陇西、凉州等战略要地多年,何止“亡焉支山使妇女无颜色”。伴随着汉朝不断开荒移民、屯田移民、交通西域的战略推进,匈奴的活动空间越来越小,充其量只能在小国中兴风作浪,对比刚刚经历过“昭宣中兴”的大汉王朝,无疑是相形见绌,此消彼长。正如当时一位匈奴大臣所言:“强弱有时,今汉方盛,乌孙城郭诸国皆为臣妾。匈奴日削,不能取复,虽屈强如此,未尝一日安也。今事汉则安存,不事则危亡,计何以过此!”这就是形势,形势比人强——任何一位匈奴单于,都无法无力改变这个实力差距悬殊的战略形势。

其次,军力对比差距明显。袭灭郅支单于之战,不仅仅是陈汤矫诏出兵的个人英雄主义行为,同时它更是大汉王朝几十年来逐渐建设完善的军事力量(包括制度优势在内)对抗游牧民族的一次实战检验。

在对匈奴作战中,汉朝边打边学,边学边改,骑、车、步各兵种不断调整,重新组编。从汉武帝时代起,骑兵发展迅速,公元前119年春漠北之战时,仅卫青、霍去病两军的战马数量就达到了14万匹,实力十分强大。最终汉军骑兵完成了向战略军种的转变,成为军中的第一主力兵种,从而使汉军能够以机动对付敌之机动,既可远程奔袭,也能迂回、包抄、分割、围歼,赢得战场上的主动地位,杀伤力和机动性都大大提高。

陈汤灭郅支单于之战

陈汤灭郅支单于之战

反观匈奴方面,始终长于进攻而短于防守,防御战从来就不是游牧民族的强项,其与生俱来的机动性优势没有任何用武之地。

拿破仑说过:“上帝总是站在物质力量强大的一方作战。”史实证明,在农业文明基础上建立起来的高度组织化武装力量面前,尚未完成精细化作战分工的游牧民族基本上没有胜算,面对汉朝多年练就的屯田军制、攻防兼备的武器装备、配合默契的兵种组合,郅支单于决策失误,焉能不速败?从另一个方面来看,灭郅支之战,汉军合理利用己方优势,远程奔袭兵贵神速,攻城斩首干净利落,整个作战流程动似雷霆、疾如霹雳、势比怒涛,胜得十分漂亮,无论是在军事上还是在心理上,都对匈奴构成了沉重打击。

郅支单于伏诛后,南匈奴呼韩邪单于既高兴又恐惧——高兴的是死敌已灭,恐惧的是汉军武力强大。于是,他更加恭谨地第三次单身朝觐,表示“愿守北幌,累世称臣”,这才有了著名的“昭君出塞”,南匈奴的命运从此彻底和大汉王朝绑在了一起,自秦汉以来的北方边患从此一举解除。即便到后来王莽改制、天下大乱之际,匈奴也无力趁虚而入。正如当时汉宗室刘向所言:“(此战)扬威昆山之西,扫谷吉之耻,立昭明之功,万夷慑伏,莫不惧震。”以一次战役而收战略之功,陈汤从此名扬天下。而如今常为人津津乐道者,是大胜之后甘延寿、陈汤给汉元帝发去的那封著名疏奏:“郅支单于惨毒行于民,大恶逼于天。臣延寿、臣汤将义兵,行天诛,赖陛下神灵,阴阳并应,陷阵克敌,斩郅支首及名王以下。宜悬头槁于蛮夷邸间,以示万里,明犯强汉者,虽远必诛!”其辞荡气回肠,千古流芳。

名将陈汤,一生仅此一战,但一战即为数十年汉匈战争画上了圆满的句号,给自己的祖国赢得了长久的边境安宁——为将者,夫复何求?所以,不管陈汤后来的命运如何挫折困顿,他的勇气、谋略和才华都俨若一颗璀璨的明星,在胜利的瞬间光辉灿烂,永远定格在2000多年前中亚塔拉斯河畔的那个夜晚。

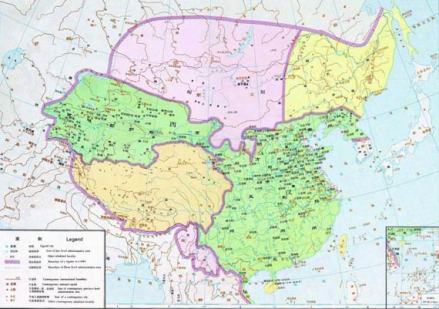

建昭三年,陈汤深虑郅支单于势力危及西汉对西域的控制,乃矫诏发大汉西域驻军及属国兵,分六校(即六队)击郅支单于。三校从南道越葱岭(今帕米尔高原和喀喇昆仓山总称),经大宛至康居;另三校由陈汤和甘延寿率领经北道入赤谷,过乌孙,进入康居界,至阗池(今吉尔吉斯共和国伊塞克湖)西。时康居副王抱阗率数千骑袭掠乌孙赤谷东,杀千余人,抢牲畜甚多。陈汤率军击之,杀460余人,解救被俘民众470余人,并获牛、马、羊作为军食。入康居界后,令士卒不得抢掠。

至郅支城(郅支单于在康居所筑城池)60里止营。捕得康居贵人,了解城内情况。次日距城30余里止营。第三日,距城3里布阵。郅支单于以数百人披甲守城,向汉军呐喊。百余骑兵在城下往来,步兵百余夹城门列阵。汉军以弓、弩射郅支城下骑、步兵,其骑、步兵皆入城内。又以持盾者在前,持长兵器和弓、弩者在后,向城下进攻,仰射城上守军。并烧毁土城外木城。当夜,匈奴骑兵数百欲出城反击,被汉军射杀。郅支单于亦被汉军射伤,诸阏氏(单于妻之称号)多被射死。半夜,汉军攻入土城。时康居兵万余骑环城十余处援救郅支单于,不利。天明,康居兵退却。汉军攻入城中,四面纵火。单于受重伤而死。是役斩郅支单于、阏氏、太子、名王以下共1518级,俘145人,降千余人。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。