-

笠泽之战 编辑

吴越笠泽战役发生于公元前478年(周敬王四十二年,吴王夫差十八年,越王勾践十八年),在吴越争霸战争中,越军在笠泽(又作囿,今江苏吴江一带)击败吴军的一次著名江河进攻作战。越伐吴,前后历经六年时间,越国彻底灭亡了吴国。

而此战消灭了吴军的大量的有生力量,越军大破吴军。吴军“三战三北”,尸横遍野,一败涂地,吴王夫差仅仅带着少量的残兵逃入姑苏城(今江苏省苏州市)中,龟缩不出。越军取得了笠泽之战的重大胜利。

公元前473年(周元王三年),姑苏被围城数年,吴军势穷力竭,“吴师自溃”、“士卒分散,城门不守”。同年(公元前473年)十一月,吴都城破,夫差逃到姑苏山一带自杀,吴亡。

名称:笠泽之战

发生时间:公元前 478年 至 473年

地点:笠泽、姑苏

参战方:吴国,越国

结果:越国获胜

参战方兵力:吴国3万越国2万

主要指挥官:夫差,勾践

公元前510年(周敬王十年,吴王阖闾五年),吴又派兵大举伐越,侵占了很多地方。公元前505年(周敬王十五年,吴王阖闾十年),吴军进入楚首邑郢城,越王允常乘虚率兵侵入吴境,逼进首邑,由于吴王紧急派兵回救,越军无所获,自行退出吴境。公元前496年(周敬王二十四年),吴王阖闾为报 9年前(公元前505年)越人侵吴之仇,乘越王允常去世,勾践新立,国内尚不稳之际,举兵伐越,吴王阖闾受重伤而死。吴王阖闾临死前嘱咐儿子夫差报仇雪耻,“必毋忘越”。夫差继立后,准备对越作战“报仇”,积极练兵讲武,勤习战射,为着提醒自己,他对门庭警卫规定,凡遇到自己进出,都要问“夫差!而(尔)忘越王之杀而(尔)父乎?”吴王则答:“唯(是)。不敢忘!”吴以3年时间完成备战,吴王即将兴师伐越报仇。然而。吴国整军备战,早已引起了越国的注意,公元前494年(周敬王二十六年),越王勾践鉴于槜李之战的胜利,决心乘吴国尚未准备就绪和发动战争之前,进攻吴国。越大夫范蠡苦口婆心地劝阻,勾践拒绝接受,征调部队,亲自统率,向吴进攻。

越军出兵攻吴,引起吴国上下的愤恨。吴以大致准备就绪的部队应战,两军相遇于夫椒,立即展开激战。吴王夫差与重要将领伍员、伯嚭等都亲临前线指挥作战,督励将士奋勇拼杀。由于吴军兵力强大,越军经不起吴军的攻击,将领灵姑浮、胥犴等战死,将士伤亡严重,遭到毁灭性的沉重打击。勾践率5000残兵败将退守会稽以北高地,吴军乘胜前进,大有冲破这条薄弱防线而消灭越国之势。吴军进境,很快就对会稽山包围攻击,形势非常危急。勾践急忙召集臣僚商讨对策。范蠡建议卑词厚利而求和,勾践同意范蠡的意见,派大夫文种为代表,到吴军内卑躬屈膝,力陈越王降服诚意。吴王有意接受,伍员则坚决反对说:“天以越赐吴,勿许也”。于是吴王拒绝了越的求和。文种返回与范蠡商量,以吴太宰伯嚭贪,重赂之,通过他对吴王进行活动。越王采纳了这个建议,选出美女二人和金宝重礼,由文种暗地献于伯嚭。伯嚭接受后,引文种见吴王。在伯嚭的影响下,吴王有意接受越的求和。具有政治远见和战略眼光的伍员,则认为接受越国求和是重大的失策和错误。吴王听不进劝告,而接受了越王求和。

越王勾践为了保存残余力量,以作复兴报仇的基础,他忍辱含垢,以国王身份,到吴国作人质,侍奉吴王。他历尽艰辛屈辱,同时施展谋略,重赂吴太宰伯嚭,利用这个能左右吴王意志的内线人物,经过三年的磨难,才被释放回国。勾践返越后,为报刻骨仇恨,与他的三位重臣范蠡、文种、诸稽郢等共同商量应当采取的各种措施,奋发图强,力图富国强兵。文种向越王提出,对吴实施阴谋策略。他说:“高飞之鸟,死于美食”,“深泉之鱼,死于香饵”。报复吴国,必须趁其所愿,投其所好,才能制敌死命。建议对吴采取“七术”的谋略:重捐大量货币,贿赂吴国君臣;选送良材、巧匠使起宫殿,耗费其财物;采用美人计迷其心,而乱其谋;贵价籴粮,空其储蓄,疲劳其民;买通喜好阿谀奉迎的大臣,打破其对我谋略;挑起敢于“进谏”者与吴王的矛盾,使互相残杀;训练甲兵以承其弊。

越乘吴将伐齐之机,越王亲率大臣朝吴,对吴王及朝中官员,都慷慨赠送礼物,博得吴国君臣一片欢欣。只有伍员感到这是“豢吴”,更尖锐地提出“越在,我心腹之疾也”的忠告,又遭到拒绝。越国收买伯嚭为内奸,专与敢于进谏的伍员作对,挑拨吴王与伍员的关系,终于陷伍员于死地。

公元前482年(周敬王三十八年),吴王夫差乘着胜齐的威望,率领主力部队北上,参加黄池会盟。当年六月,吴国受灾,越王发水陆两路大军乘机向吴进攻。一举将吴留守部队击败。吴王会盟之后,率军南返,见大势不好,只得向越求和,越鉴于尚无彻底击灭吴国的兵力,而同意议和罢兵。

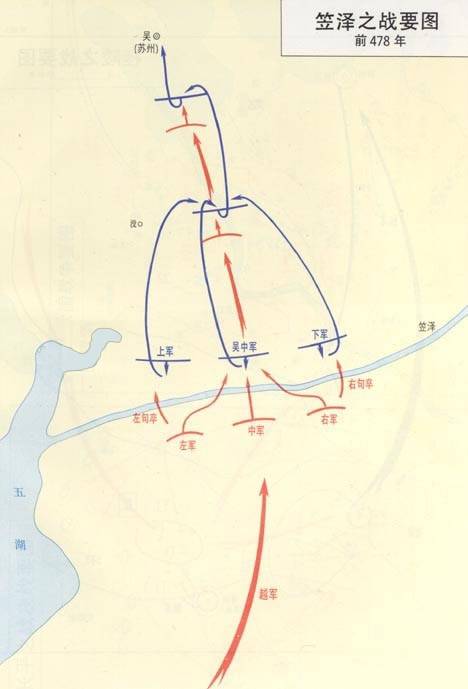

勾践于左右两军到达预定位置,即饬令鸣鼓渡江进至江中心,等待命令。吴军听到上下游鼓声大作,吴王夫差误认为越军是乘夜渡江,分兵两路而来,立即出上下两军,驰往堵击。越军侦察了解吴军分兵出击情况,勾践乘吴军移动,黑夜容易掩护之际,立饬中军衔枚渡江,不鸣鼓,由6000君子部队为先锋,秘密接近吴军大营,举行突然而猛烈的攻击。吴军仓促应战,被打得崩溃四散。吴分兵迎击敌人的两军,闻悉大本营被袭,回军援救,但越军左右两军,渡江追击,将其击破。

吴军退到没溪收容散兵,整顿队伍,据溪而守,准备再战。越军紧接着逼进至阵前,双方再战。此际范蠡所率舟师,通过震泽(太湖)横山向吴军侧背包围,展开攻击。吴上军将领胥门巢在战斗中阵亡,引起中下两军更加动荡,吴王夫差和王孙雒等见形势不利,无力击退敌人挽回颓势,只得收兵,向吴郊撤退。

越军于笠泽渡江,没溪进攻,两战两胜,将士斗志昂扬,乘胜猛追吴军,到达吴城近郊,吴下军奋勇力战,经过反复搏斗,下军将领王子姑曹战死。吴王夫差乘下军抗击越军之际,才得以把中军撤进城内,越军则筑越城于胥门(西门)外,对吴首邑进逼和围攻。

越军返国途中,行至五湖,大将军范蠡决意辞去官职,告别越王,不再返国。越王坚持挽留他说:“子听吾言,吾与子分国;不听吾言,身死妻子戮”!范蠡不从王命,自率数十人离去。

战略正误系千秋这是吴越兴亡沉浮最基本的历史教训。本来吴国自攻占楚国首都之后,已威震中原,称雄南中国。伍子胥为巩固吴国的霸业,始终把首先彻底消灭越国,解除后顾之忧,进而图霸中原作为吴国的根本战略。所以先有槜李之战,后有夫椒之战,都是为了实现这一基本战略目的。如果吴国能够将这一战略贯彻始终,彻底灭亡越国,则吴王夫差肯定不会有含恨九泉的下场。然而夫差受战略眼光的局限,被越国的表面臣服,卑词厚利所欺骗,加上奸佞庸徒伯嚭的破坏,枉杀栋梁之才伍子胥,不但放弃彻底消灭越国的正确战略,还释放越王勾践,纵虎归山,豢养了自己的掘墓人。

越国地处吴国之南,要想图霸中原,必须先亡吴国,否则永无出头之日。但是吴越两国大小强弱十分悬殊,吴灭越在反掌之间,而越灭吴则谈何容易。然而越国却始终把灭吴作为自己坚定不移的战略目标,长期经营,百折不挠,即使是国破家亡之后,越王勾践也甘心忍辱负重,卧薪尝胆,力图东山再起。终于历经10余年的图强奋斗,最终灭吴,这不能不说是越国正确的战略思想所导致的必然结果。

千军易得,一将难寻这是吴越兴亡沉浮的另一重要经验教训。吴国每当拒绝伍子胥的建议时则往往走向失败。特别是在枉杀子胥,吴国政权落入伯嚭之手后,就无可挽回地跌入了覆亡的深渊。其实越王勾践也并没有什么特别的深谋大智,然而他却常常依靠范蠡、文种的谋略,摆脱被动,化险为夷,绝路逢生,终于成为彻底灭亡吴国的胜利之君。

实事求是地评价伍子胥、范蠡、文种等人,并非宣扬英雄造时势的唯心史观,而在于肯定这些杰出历史人物在某些特定历史条件下的重要作用。然而,古今中外的历史,往往赋予贤臣良将以极不公允的命运:或使他们的雄才大略无施展之地,或在协助他人功成业就之后,遭遇“声威震主”的厄运。遗憾的是这种历史的悲剧,千百年来竟周而复始再现,却无医治的良策,无疑这是当时社会制度所使然。

当然,吴国北上伐齐与艾陵战役,一直不注意安抚人民和发展经济,国力耗损,元气大伤,致使后来根本无力支持战争,也是吴国失败的重要原因。

吴越两国战场上的直接胜败,在战略战术的运用上也有颇值得人们深思之处。越军深入分析敌我双方的形势,针对吴军的阵势,利用夜暗,巧妙地向两翼佯动,迷惑吴军,引诱其分散兵力,造成吴军大营空虚,越军趁势进行突击,吴军节节败退,终于全军覆没。吴国的失败说明,即使以往战功赫赫的统帅,如果失去良将的辅佐,临战又未充分重视研究敌人,发挥运筹帷幄的智能,也难免遭到失败。夫差在自杀时发出的:“使死无知,则已矣!若其有知,吾无面目己见子胥也”。这只能是遗恨千古的梦呓,已为时过晚。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。