-

山河堰 编辑

中国古代水利工程

山河堰,因褒河又名山河水而得名,又因“汉相国酂侯(即萧何)、懿侯(即曹参)之所肇创”又称箫曹堰。是中国古代陕西汉中引褒水灌溉农田的一项伟大水利工程,与关中的郑国渠、白公渠和四川的都江堰齐名于世。创修于刘邦为汉王都南郑时,是汉中最早的灌溉工程。山河堰在发展汉中农业生产方面具有重要作用。

中文名:山河堰

外文名:Sunvo weir

别名:萧曹堰

建筑时间:汉代

渠首位置:汉中市河东店褒河谷口

干渠长:合计60公里

引水河流:汉江支流褒河

退水河流:汉江

灌溉面积:7.21万亩

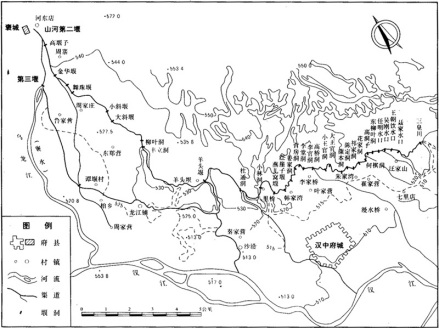

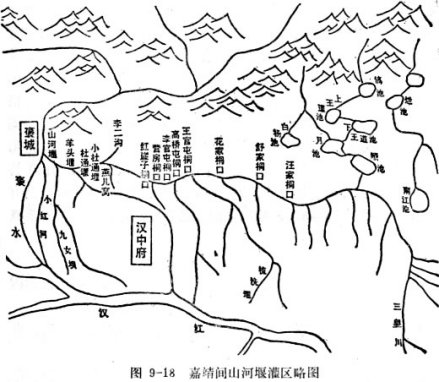

山河堰灌区图

山河堰灌区图

山河堰渠首位于陕西省汉中市河东店褒河谷口。沿河自北而南共有4堰。根据史志资料及民国以来的实地考查,第一堰在褒城北1公里处,又名铁桩堰,于鸡头关下筑堰截水,东西分流,堰废已久,地面遗址无存。民国28年(1939)修建褒惠渠大坝时,在坝基地带挖出木桩千余根,高丈余,围砌巨石,与《陕西通志》中“巨石为主,锁石为辅,横以大木,植以长桩”的记载相似,证明此处为第一堰旧址。第二堰名柳边堰,亦称官堰。据民国28年(1939)《陕西水利》载:该堰位于褒城县东门外,堰长320米,底部贯以木桩,卵石垒砌。引水口在褒河左岸河东店街后,输水干渠曲折东行,至汉中十八里铺南入汉江,全长35公里,支渠60余条,灌田5.4万亩。第三堰在第二堰下游约1公里处,左岸引水,渠长近10公里,民国30年(1941)灌田1.5万亩。第四堰在第三堰下游1.5公里处,民国21年(1932)修建,聚石作堰,右岸引水,渠长15公里,灌田3100亩 。

山河堰灌区图

山河堰灌区图

山河堰管理制度宋代已有记载,明清有较洋细的规定并留传沿用。当年二堰之下一百多里长的干渠分上下二坝轮灌。海轮10天,上坝4天,下坝6天,有专人负责启闭闸板;各支流闸门也有固定的宽度和深度,放水时间多用燃香衡量。每年维修按亩摊派。灌区设立独立的管理机构。全堰有总理,支渠有首士,各堰有堰长,田间渠道还有小甲,各负其责。违反堰规则按有关条款予以惩处。建国以后,山河堰发生了巨大的变化。1975年建成了以灌溉为主的石门水库,灌溉规模和保证率都有很大提高 。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。