-

王昶 编辑

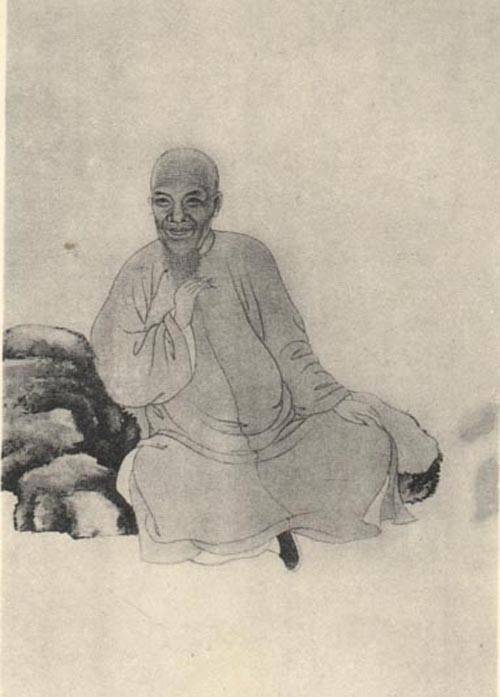

王昶(1725年1月6日—1806年7月22日) ,字德甫,号述庵,又号兰泉。江苏青浦朱家角(今属上海)人,清代文学家、金石学家。

王昶于乾隆十九年(1754年)中进士,乾隆二十二年(1757年),召试第一,入直军机处。乾隆三十二年(1767年),涉两淮贪污案罢官。乾隆四十一年(1776年),因平定金川有功,升任鸿胪寺卿兼军机章京。历任江西按察使、陕西按察使、云南布政使,官终刑部右侍郎。乾隆五十九年(1794年),以年迈为由辞官。之后主讲娄东、敷文两书院。嘉庆十一年(1806年)逝世,享年八十三岁。

王昶在学术上的成就是多方面的:文学上,其工诗文,与王鸣盛、吴泰来、钱大昕、赵文哲、曹仁虎、黄文莲并称“吴中七子”。其诗文结集《春融堂集》共60卷。金石学上,王昶穷半生精力搜罗商周铜器及历代碑刻拓本,撰成《金石萃编》160卷,极具资料性、学术性。王昶还辑有《明词综》《国朝词综》《湖海诗传》《湖海文传》等书。另著有《使楚从谭》《征缅纪闻》。

(王昶像取自《清代学者像传》第一集,清叶衍兰辑摹,黄小泉绘。)

本名:王昶

字:字德甫,一字琴德

号:号述庵,又号兰泉

所处时代:清朝

民族族群:汉族

出生地:江苏青浦朱家角

出生日期:雍正二年十一月二十二日(1725年1月6日)

逝世日期:嘉庆十一年六月七日(1806年7月22日)

主要作品:《春融堂集》《金石萃编》《明词综》《国朝词综》《湖海诗传》等

主要成就:编纂《金石萃编》,发展金石学主持文坛风雅,倡导“格调说”

祖籍:浙江兰溪

文学地位:“吴中七子”之一

早年经历

雍正二年(1724年),王昶生于青浦朱家角薛葭浜一个家道中落的书香门第。

雍正六年(1728年),父亲以周弼所选《三体诗》教授王昶,他全都能够背诵。王昶又读了杨慎《廿一史弹词》,由此大概对历朝历史有所了解。

乾隆十二年(1747年),王昶往宜兴游玩,大量临摹《国山碑》,这是他一生研究金石学的开始。

科举之路

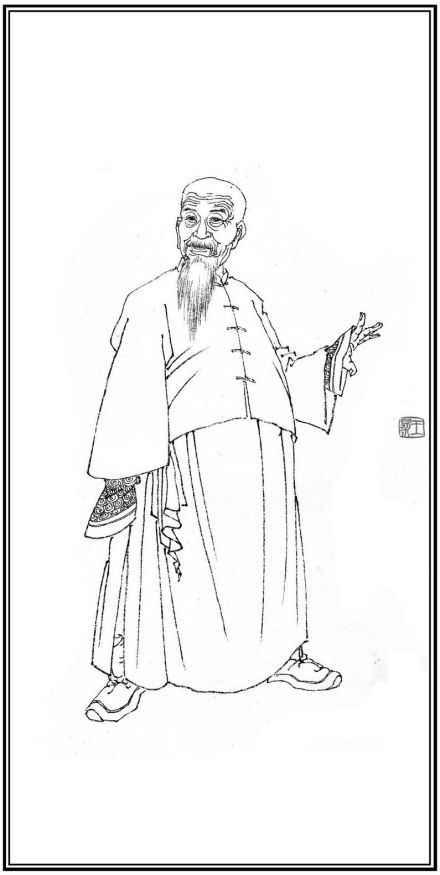

王昶

王昶

乾隆十四年(1749年),王昶顺利考入紫阳书院。在紫阳书院学习期间是王昶人生一段重要时期,在此他与王鸣盛、钱大昕、赵文哲、曹仁虎等以经术古文互相砥砺,更在稍晚时从游于执教于紫阳书院的沈德潜门下。此后王昶在科举上连试连捷,乾隆十七年(1752年),王昶中岁试第六名,诗赋第一。次年中乡试第十一名。

乾隆十九年(1754年),三十一岁的王昶进京参加会试和殿试,但王昶却因为相貌被归为第三等,只位列归班。 此次入京,王昶的才华使众位在京大僚刮目相看,内阁学士金德瑛就数次邀请其前往他主办的谈宴,因此,王昶又得与钱载、王又曾、蒋士铨等名士结识。

乾隆二十一年(1756年),王昶赴时任两淮盐运使卢见曾之邀,在扬州卢宅开馆。而卢见曾爱才好士,四方名流咸集于其家。于是王昶得以程梦星、马曰琯、马曰璐等文士切磋琢磨,极一时文酒之盛。

乾隆二十二年(1757年),乾隆南巡,王昶在行宫进献迎銮诗赋,乾隆帝大为嘉奖,于是王昶参加了南巡召试,这次他荣登榜首,被授内阁中书 ,正式踏上仕途。

仕途坦荡

自乾隆二十三年至三十三年(1758年—1768年)这十年间,王昶一直在朝为官,仕途平稳,且屡有升迁。自内阁中书升任内阁侍读,随后入直军机处,之后历任刑部山东司主事、刑部浙江司员外郎、户部员外郎、刑部江西司郎中等。这一时期的王昶春风得意,生活安闲舒适。

乾隆二十四年(1759年)之后的连续五年间,王昶一直充任科举考试同考官,其中三次担任顺天乡试同考官,两次担任会试同考官,这也使得他桃李满天下。 除了衡文取士,王昶也六次随乾隆御驾出行。 其中四次是在木兰围猎,此外,王昶还于乾隆二十九年(1763年)跟随圣驾驻跸泰陵,乾隆三十一年(1765年)又随驾拜谒东陵,备受圣眷。

遭罪革职

乾隆三十二年(1767年),王昶出任两淮运盐使。次年七月,两淮盐引案爆发, 两淮盐政尤拔世敲诈盐商未果,便上奏揭发前任普福、前任两淮盐运使卢见曾勾结盐商。案发时王昶已在军机处当值多年,知悉卢见曾一案详情。而王昶曾在卢见曾署中设馆,与卢见曾相见恨晚。

王昶便在查抄卢见曾家产之前,主动刻意走漏风声,使向卢见曾有机会转移银两。 乾隆密令清查此案, 王昶便被定泄密罪夺职。

随军西南

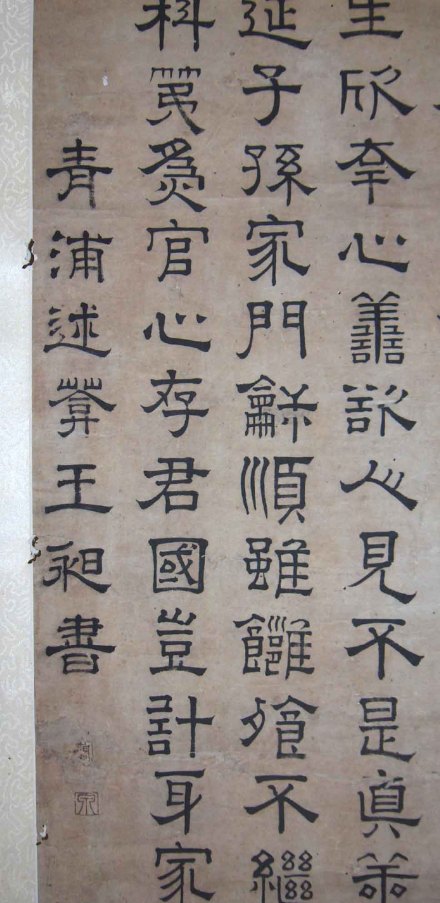

王昶书法

王昶书法

乾隆三十六年(1771年),征讨缅甸战事结束后,四川小金川头目僧格桑作乱,王昶又奉命跟随定边右副将军温福移师四川。随西路军进攻时,温福嘱咐他起草讨伐僧格桑的檄文,军心大振。次年,清军攻克小金川。 温福便上疏陈言王昶几年来跟随征战四方的功劳,乾隆帝准授王昶吏部主事。

乾隆三十八年(1773年)六月,小金川降将复叛,突袭木果木温福大营,清军大乱,温福殒命,老友赵文哲也不幸阵亡。王昶强忍悲痛,继续履行职责。木果木败后,清军换帅阿桂,撤至翁古尔垄,重整旗鼓,于同年十一月又收复小金川。 次年,清军全军出击,力攻大金川。此时的王昶耗费了大量精力后已是心神交瘁。 统帅阿桂便上书称“王昶没有兄弟,家中还有七十岁的老母亲需要赡养,而他深明大义,为军中公务殚精竭虑,如今已经从军五年,恳请降旨授官。” 于是王昶得以升任吏部员外郎。期间乾隆帝命刑部侍郎袁守侗督察军情,还朝后奏言王昶撰写军中公文有功。

王昶前后在军营九年,所有奏檄,均由王昶起草,于是乾隆帝命为王昶加军功十三级,记录八次。凯旋之日,乾隆赐宴紫光阁,赏赐丰厚,称其“久在军营,著有劳绩”(王昶一直在军营,功绩很大), 并下旨提拔王昶为鸿胪寺卿,赏戴花翎, 在军机处司员上行走(即军机章京)。 不久,王昶又升为大理寺卿,都察院右副都御使。

游宦四方

乾隆四十四年(1779年),王昶年幼时其父王士毅便已亡故,嫡母陆夫人(妾所生的子女称父亲的正妻,指王士毅正妻陆氏)也已去世,但王昶一直在军中,没有来得及回家安葬双亲。他趁此机会提出回乡归葬,得到恩准。 三月,王昶抵家,为双亲举办葬礼。

乾隆四十五年(1780年)三月,王昶被授为江西按察使。料理完家事后,王昶回籍奉钱太夫人(王昶生母)启行赴南昌,自此开始了历官地方的岁月。此后,王昶历任直隶按察使、陕西按察使、云南布政使。此一时间,王昶调任频繁,除了乾隆四十六年(1781年)居家丁母忧(钱太夫人逝世)时日外,其余时间都在外地做官以及赴官途中。

乾隆五十四年(1789年)三月,王昶抵京,任刑部右侍郎,奉旨四处办案。足迹遍布山东、江苏、直隶、湖南等地。此时王昶早就有隐退之意,诗作对羁旅之愁多有表露。

乾隆五十八年(1793年)春,王昶向乾隆帝提出归乡省墓的请求,五月抵家。 返京后,时值年末,王昶即奏以予告归田之事,而乾隆帝看其年力就衰,精神日减,便下令“王昶以原官致仕,等到来年春融即动身回乡,以示体恤。” 王昶终于结束仕宦生涯,得以归老林泉。

致仕归田

乾隆五十九年(1794年)四月,王昶乘舟出京,载着他数年所积之书籍以及同僚所赠的百轴诗篇南下。还家后,王昶将旧居三泖渔庄稍事修葺,又买花移竹,洒扫庭除,并将乾隆帝所言“春融归里”里的“春融”二字作为堂名,以示怀念君恩。 同年,王昶被邀请参加明年举办的千叟宴。

嘉庆元年(1796年)元月,乾隆帝举行禅位归政典礼。初四,嘉庆帝在宁寿宫举办千叟宴,场面宏阔,王昶应邀参与千叟宴,这些事在他留下的诗作中均有记录。 同年,王昶被聘主讲娄东书院,次年以老病请辞。

嘉庆四年(1799年)正月,乾隆帝驾崩。王昶遂于二月买舟北上,恭谒乾隆梓宫。嘉庆帝召见他询问历官始末和天下的吏治民情,而此时清朝已于多处显露颓势,吏治腐败,白莲教起义兴起,王昶本着儒臣济世报国之心,如实陈奏数事。 同年十一月,王昶又答应阮元的邀请执教于杭州敷文书院。

嘉庆六年(1801年),王昶以目疾严重辞去敷文书院讲师一职。

嘉庆十一年(1806年)六月初七日,王昶溘然长逝,享年八十三岁。

诗

综述

王昶《春融堂集》所收诗歌共2700首左右,以山水行旅诗为主。王昶不仅是清代格调派后期代表“吴中七子”中的翘楚,而且是清代格调派的副将,有意识地继承并发展沈德潜的诗歌理论,使之完善和合理。

风格

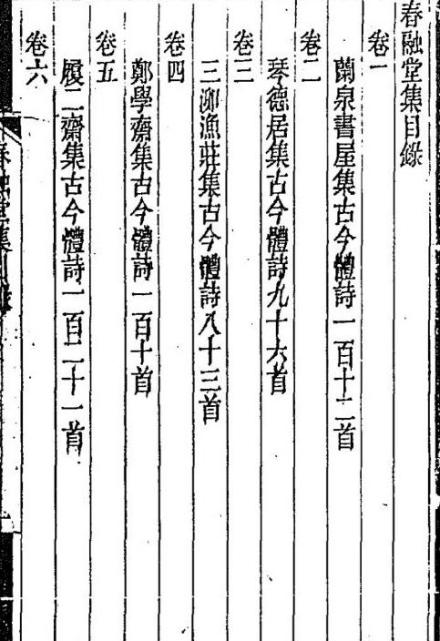

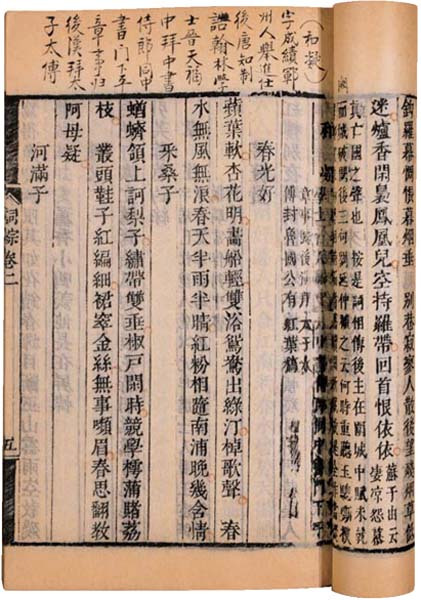

《春融堂集》

《春融堂集》

作为浙西词派继朱彝尊、厉鹗后的一位主力干将,王昶当然不忘浙派“醇雅”的风格,他将这种风格吸收到自己的诗歌创作实践中,进而为其“温柔敦厚”的诗教主张服务,身兼“格调说”、“浙西词派”两个流派后嗣的双重使命,却能融会贯通,各取所长,为两派分别注入了新鲜的血液,呈现出新的特点,不仅是“格调说”的倡导者,而且是“‘浙派’全盛时期的一个总结性人物”。

内容

王昶诗歌内容十分丰富,大者有关国家攻战,赈济灾民,抡才取士;小者有关朋友契阔,亲旧离逝,一己悲欢,甚或一时之兴会,久思之偶得,从中可见其人之性情心绪。

王昶天生喜好游赏山水,他所作的山水诗中不仅有江南地区的美妙景色,还有北方和边疆地区各具风格的景象,细致描绘了祖国山水,并且倾注了真情实感。随着季节的变化,这些景色又呈现出不同的蕴意和趣味;同时也对大自然的风雪日月进行了形象的刻画,展现了一幅幅形象生动的自然图画。

不仅如此,他在从军征西南时的诗歌更是别有风味,然西南诸诗于乾嘉诗坛别开生面,新人耳目,以题材内容之新奇见长。当时诗坛致力抒写异域风光者极少,仅仅是流放边塞者才涉及到边地风光。而《劳歌集》拓宽了清代边塞诗的题材范围,不同凡响。另外,值得一提的是王昶在此期多作中记战事者,如《闻师定于七月二十日有作》《出铜壁关》《野牛坝》《克喇穆》《克色淜普》《喜官军收复美诺》等,以实笔记之,铺排笔墨,使人如亲临战地,有诗史之风概。

特色

王昶深受业师沈德潜诗学主张的影响,再加上他馆阁重臣的特殊身份,所以一直在极力提倡诗歌的社会教化功用,在肯定唐诗的同时,又发展了宋诗“以议论为诗、以才学为诗”的特点。王昶在诗歌创作中不断地渗透着其学识才力,也是重要的体现,更是明确提出了“学以经史为主,才以运之,气以行之,声以宣之”的主张,使自己的诗歌学人之诗的特色尤为突出。 其咏史诗、论诗诗等就是明证,既体现了他学识丰富;又承继杜甫、韩愈而来,发扬了“杜、韩以学力胜”的风气。

其中登临怀古的咏史诗用典甚多更能体现其以学问入诗的特点。王昶腹笥甚广,诗中典故常常信手拈来,使诗歌在精炼含蓄地表达感情的同时具有文化含量。 《春融堂集》中更是频繁使用典故,俯拾即是。 如《东方朔祠》 ,此诗句句用典。“悬珠编贝”比喻明眸皓齿,典出《汉书·东方朔传》 ,形容东方朔仪表堂堂。 “上林苑囿竟谁停”指的是东方朔曾谏止武帝建上林苑。“夏侯像赞山阴笔”指的是夏侯湛写有《东方朔画赞》。此诗反驳前人视东方朔为俳优的浅薄之见,赞其能心存社稷,所引典故恰当了表达了赞美,又含蓄文雅,令诗作显得庄重醇厚。《毕修撰秋帆沅新纳姬人诸桐屿重光赵云松以诗戏之次韵》 中“举案妻”为化用汉代“举案齐眉”,“闻道刘桢”借用魏晋时期刘桢“平视”态度之意。《渐台行》 回顾了汉末王莽逃至渐台被杀之历史。王昶在诗歌创作中经常使用一些典故和其他零碎史事,以达到“醇雅”的效果。

王昶最注重的则是学问和性情的相融相合,这与清诗主流合拍,以学问补性情之浅薄,以性情润学问之质实,这样诗歌才会更有魅力。如《落叶》, 其中有“波起洞庭”、“歌残汉殿”等典故,哀叹深秋景物凋残的凄凉之境,又以浓阴翠微结尾,以春意融化秋之惨冷,学问、性情兼有,且符合其“醇雅”的风格,又有益于彰显温柔敦厚的诗教,这也是王昶处理学问和性情能力的体现。

词

词学

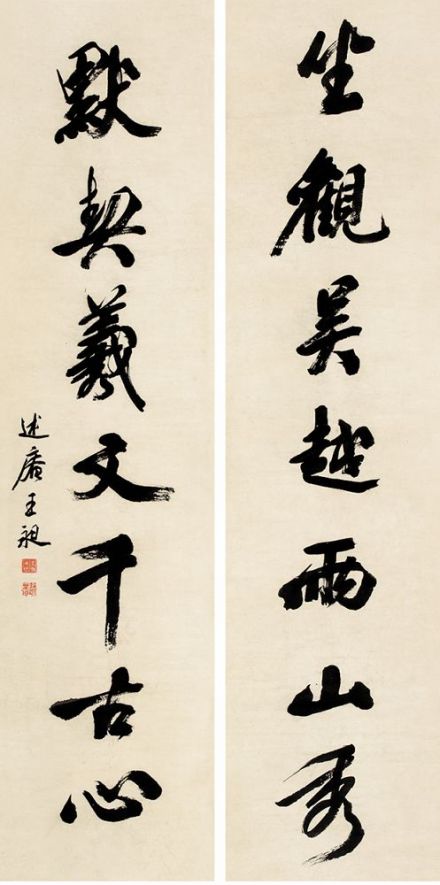

行书七言联

行书七言联

王昶的词学观念主要体现在“尊体”思想上,强调寄兴托意,继续扫除明代俚俗的词风,并提倡用力作词,以新意自现。 王昶认为明代《花间》《草堂》诸集盛行,词作大多不可取,理应继续扫除明风遗习。认为而扫除明代裹狎之风,应改变清初词人观念,提高词的地位。王昶沿着早期浙派中朱彝尊、汪森等人的观念,继续提倡“醇雅”,追源溯流,使“倚声者知所宗矣“。

王昶虽主张学习南宋词家,但并不是一味去模仿,去“倚门仿户”,而是要求词中“酝酿载藉”,“以新意自见”,才能成为词中之一家。 由于推尊词体、显示词学创作的重要,追求词作的创新当尤需尽力为之。王昶虽不避讳历来称词为“小技”的说法,但他十分重视词的创作与创新,主张作词需用尽生平之才力。

教育

王昶重视教育,培养人才。在紫阳书院学习期间,耳濡目染,为他以后致力执教书院打下一定的思想基础。 从理论到实践,王昶有不少见地,他编撰的《天下书院总志》,为清国史馆收藏。这是历史上第一部书院总志,以省府州县为单位著录各书院的历史沿革,与之有关的诗文与相关章程、学规。他在其中总结了各书院的办学经验,对各书院的取舍也反映了他的教育思想:重视道德的教化和育人的实践,同时还提倡将经世致用的治世之道融入教学实践,因此他弘扬真实之风,反对弄虚作假和用规矩框死学生。

从乾隆五十九年(1794年)春返回故里青浦,至嘉庆十一年(1820年),是王昶一生从事教育实践的重要时期。他先后主持过太仓的娄东书院、杭州的敷文书院。其教育方法主要是重视经学即汉学的教学与研究。 王昶以“经”为教育内容,其考据的对象以经书为主,用此培养自己的学生,一时贤士受业门下者众多,皆精研古学,实事求是。其学子大致有官僚型人才、学者型人才、官僚学者型人才、教育人才四大类。他们大多为官清正,著作宏富,刻苦从事教育工作。 当时浙江较为著名的书院,如崇文、紫阳、敲山、诸暨等书院,主讲者都出自王昶门下,一时传为浙中人文佳话。

为教育族中子弟,王昶还创办了王氏祠塾,并亲手制订祠塾条规,对师资条件、教学内容及学习进度等均有具体规定。他要子弟通过读书“择其好者从之,丑者戒之”和“知文章之乐,知名节之美,知良善之益,知淡泊之安”,读书不是专门学时文、求科举,而是先要学会做人。他把自己十岁时开始学习并得益匪浅的启蒙读物,父亲王士毅自编的《百世师录》制版刊行,有裨于世教。

藏书

王昶富于藏书,家有藏书楼“熟南书库”,阮元记其收藏“金石文字数千通,书5万卷”。从军每到一地,访求金石、古籍。好金石考古之学,曾收罗商周铜器及宋、辽、金石刻拓本1500余种,以50年之力,编为《金石萃编》160卷。将草堂(原经训堂)题名为“春融堂”。编印有《熟南书库目录》6卷。藏书印有“经训堂王氏之印”、“一字述庵别号兰泉”、“述庵”、“大理寺卿”、“近文章砥砺廉隅”;有一长印曰:“二万卷,书可贵。一千通,金石备,购且藏,剧劳勚。愿后人,勤讲肆。敷文章,明义理。习典故,兼游艺。时整齐,勿废坠。如不才,敢卖借。是非人,犬豕类,屏出族,加鞭箠”。

金石学

王昶研治金石学用功颇深,其积五十年精力搜求历代石刻拓本近两千通,对此释读考证,撰成《金石萃编》一百六十卷。自宋代金石学兴起至清代乾嘉时期,从体例到内容都从未有过卷帙如此篇幅繁浩的金石著作,是古代金石学的集大成之作。

王昶在《金石萃编》中的关注视野极为广泛,起自夏殷,止于金,其中还列有南诏、大理等国,历史跨度长达数千年,透过这些金石资料的研究考析,人们对于殷商周秦汉至辽宋金的社会发展、文化涵盖、官私习俗、科技变迁等情况能够有初步的了解,并得知当时唐宋王朝与少数民族政权和高丽诸国之间在政治、宗教、文化、习俗等方面的友好交往史实。至于体例则涵盖庙碑、诗刻、祭告文、田庄记、答书、官牒、诏、咏文、帖、颂、题刻、祠记、神道碑、墓志铭、表、行状、符告、手札等多种文体与形式,有助于人们了解当时政府实行各项举措的法令、法规、政策和人物所处的历史背景、生平履历、家庭状况,对历史人物与历史社会结构变化研究十分有用。 值得注意的是,《金石萃编》著录的大量寺庙碑铭,较完整地反映了中国佛教自东汉至宋金期间的历史发展轨迹,为研究中国宗教史提供了大量的实物佐证,这些资料对研究寺院经济、寺院历史、寺院大师履历、佛像构造、千佛形态等等都有一定意义。

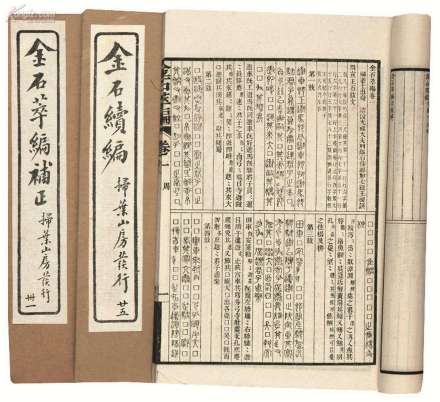

《金石萃编》

《金石萃编》

王昶非常重视金石材料的作用。他生前收藏编辑的金石碑刻资料多达三四千通,充分利用金石材料来为文献材料服务,这是王昶考史的一个特色,它超出了当时一般考据学家的狭隘范围,与钱大昕一样,开创了后人王国维所谓的“二重证据”法的先声,为古籍整理研究工作提供了有效的方法。这也是王昶《金石萃编》的历史文献价值的一个方面。促使学者对文献资料和金石文资料并重,相互补充,取长补短。

文献学

王昶在文献学方面也有成就,他编纂的《青浦诗传》《湖海诗传》《湖海文传》《明词综》《国朝词综》等书,在文学史上较有影响,同时也具有很高的文献资料价值。

这几本文献均广搜博采,内容丰富,保存了明、清两代许多文学家的作品、传记资料及其创作情况,其中许多人的事迹,今已难以查考,也有许多作品,为他书已失载,都在王昶选编诸书中得以保存,《青浦诗传》和《湖海诗传》著录近千名诗人,《明词综》和《国朝词综》选入了明、清词人一千一百余家,王昶为这些人各写了小传,通过对各种文献资料作严谨而周密的考证,详细记载了传主的生平事迹,如生卒年、字号、籍贯、中第时间及官职、著作等,提供了可靠的传记资料。

另外王昶的这几本书还记录了不少当时社会政治生活中的重大事件,以及不少史书失载的材料,也都具有很高的参考价值。《青浦诗传》卷一青浦知县褚启宗的小传下,就详记载了乾隆年间疏浚吴淞江水利的详细情形,诸如挖掘河段和长宽、土方,用工用银多少,挖废民田赔钱几何等施工的细节,皆记录无遗。又如乾隆时编纂《四库全书》的情况,分别在《湖海诗传》的十六卷、十七卷、二十四卷,有比较详细的记载。将编纂《四库全书》的缘由、过程、负责人员及结果等情况清晰地展现出来,令人读过即知其始末。

史籍评价

《清史稿》:昶工诗古文辞,通经。读朱子书,兼及薛瑄、王守仁诸家之学。搜采金石,平选诗文词,著述传于世。

《清代朴学大师列传》:①公在京师时,与朱笥河(朱筠)互主骚坛,有“南王北朱”之称。所至朋旧文宴,提倡风雅;后进才学之士,执业请益,舟车错互,屦满户外。士藉品藻以成名致通显者甚众。归田后,宾从益盛,与王西沚(王鸣盛)、钱竹汀(钱大昕)舣舟白公堤下,诗酒飞腾,望之者若神仙。②公天资过人,于学无所不窥,尤邃于《易》。诗宗杜少陵、玉溪生,而参以韩、柳。古文则以韩、柳之笔,发服、郑之蕴。③公自弱冠时,即嗜金石之学,及宦游所至,无不访求。自三代至辽金,积千五百通,而甄录之。著《金石萃编》一百六十卷。凡其文漫漶见于他书者,则为旁注以记其全。篆隶及见古文别体者,摹其点画,加以训诂。金石之书,至此可谓集大成矣!

《光绪青浦县志》:①昶于学无所不究,名满天下而不立门户。性乐宏奖,士多依其成名。②风概不愧为几社后人。

历代评价

江藩:先生功业文章炳着,当代求之,古人中亦岂易得者哉!藩从先生游垂三十年,论学谈艺,多蒙鉴许。后先生因袁枚以诗鸣江浙,闲从游者若骛若蚁,乃隐然树敌,比之轻清魔,提唱风雅,以三唐为宗,而江浙李赤者,流以至吏胥之子负贩之人,能用韵不失黏者,皆在门下。明时湛甘泉,富商大贾多从之讲学识者,非之今先生以五七言诗争立门户,而门下士皆不通经史粗知文义者,一经盼饰,自命通儒,何补于人心学术哉!藩谓今日殆有甚焉!

王豫:自文悫(沈德潜)后,以大臣在籍持海内文章之柄,为群伦表率者,司寇(王昶)一人而已。

许宗彦:士既以公为泰山乔岳,争向往之,而公勤勤汲引,总览靡遗,如春风之被物,时雨之润泽,人人自以为得当弟子。(《王少司寇八十寿序》)

乾隆帝:王昶久在军营,著有劳绩。

邱炜萲:公邃于经,健于文,富于诗词,精于考证,达于政治韬略,研穷于性理,又北至兴、桓,西南出滇、蜀外,所过名山大川,皆足开拓胸心,增长识力,淳泓迤演,不名一家,可谓通儒也已。(《五百石洞天挥麈》)

吴泰来:诗之为道,偏至者多,兼工者少。分茆设蕝,各据所获以自矜。学陶、韦者斥盘空硬语、妥贴排奡为粗。学杜、韩者又指不著一字、尽得风流为弱。入主出奴,二者恒相笑,亦互相绌也。其五言诗期于抒写性情,清真微妙;而七言长句颇欲拟于大海回澜,纵横变化,世之偏至者或可以无讥欤。

鲁嗣光:青浦王述庵先生,自少以通经史,工诗文,名海内一时,天下才士望风景和,如恐不及。而于其学问之邃,用心之密,则或未知尽之也。先生壮年成进士,服官中外,历数十年,由中书舍人至司寇,所处皆繁剧。当其出塞从军,入掌内制,孳孳矻矻,手一编不置其后。在籍年逾七十,独复怀铅握椠,无少休日,益其勤于学。如此先生治经博通注疏,精研义理,兼采众家之说,而以汉唐为宗焉,为古文自周秦至百家,无不博取。要以史汉韩欧诸家为宗。至于作诗,自魏晋六朝以迄元明,无不偏览,要以杜韩苏陆为宗。盖才力源于天授,而博观约取其宗法,一出于醇正不袭古。人之形貌而神理气味,无不与之宜和乎。海内才艺之士,倾心爱慕,争师事之。世之才艺名者,或长于诗,或能作文,能其一亦足以为名家也。至于诗文兼长,而又能合经史辞章而一者,则自韩欧苏曾虞集诸君子而外,殆不多观焉。若先生岂非天所笃,生以为一时学者之宗焉!(《春融堂集总序》)

阮元:①公之为学,无所不通。早年以诗列“吴中七子”,名传海外,初学六朝、宗唐,后学韩陆杜。②(公)恂于儒者,不达政事,习尉律者,迷误文字,惟公兼之。经术为治,茬弱于文无能,即戎折冲千里,于径鲜通,为公兼之。乃多战功尊汉学者或昧言性,悟性道者妄斥许郑,公兼通之。(《诰授光禄大夫刑部右侍郎王公昶神道碑》,录自《碑传集》卷三十七)

朱珔:先生学问木赅瞻著,为文章鲸鲣春丽。声誉夙腾,元勋硕辅。折节倾慕,交游尤广。复提倡风雅,后进仰为山斗。故随地见闻,逐时甄录,罔弗精当,以之宣播来叶,蔚称大观。(《湖海文传序》)

钱大昕:(公)志希古人,不求闻誉于世,每言孔门四科言语,政事文学,皆在德行之次,颜子居陋巷终日不违,如愚孔子独赞其贤,谓群弟子莫能及。汉黄叔度、徐孺子、管幼安,皆终身隐约,而行谊在三公之上,盖行之修者,于人世文章功业,有弗借焉!而富贵利禄,更无足言矣!公以外岂有二者焉?(《封资政大夫大理寺卿加十四级王公神道碑》,录自 《潜研堂文集》 卷四十一)

严长明:诏策筹边第一功,恩光稠叠动昭融。翔鸾音湛三槐露,雀翎翻九棘风。邦典坐愁心郑重,王纶手捧地尊崇(公入都后,晋秩大理寺卿,仍直枢庭)。临风莫道台光迥,仰首卿云即见公。

王鸣盛:盖其宗法之高,鑪钩之妙,皆胜予数十倍。……而述庵别后诗益奇,合前后所作都为一集,发而读之,奄有众妙,不名一体,挹《风》《骚》之趣,规开宝之格,而摆脱凌轹,演迤涵哜于苏陆之间,中有天焉,不可以人力与也。洵乎其为今代一大宗无疑矣!(《春融堂集诗序》)

姚椿:青浦王侍郎述庵先生,高文博学,负海内重望者数十年。大率自康熙至嘉庆年间,此有功于学问者,非独为世儒博闻广者助也。当是之钜公,皆乐之为助,共襄先生之为宗盟。(《湖海文传序》)

孙原湘:吴中诗教五十年来凡三变,乾隆三十年以前,归愚(沈德潜,号归愚)宗伯主盟坛坫,其时专尚格律,取清丽温雅,近大历十子者为多。自小仓山房(袁枚)出,而专主性灵,以能道俗情,善言理为胜,而风格一变矣。至兰泉司寇,以冠冕堂皇之作倡率后进而风格又一变矣。近则或宗袁,或宗王,或且以奇字僻典拦入风雅而性灵、格律又变,而为考古博识之学矣。(《籁鸣诗草序》)

王绍基:青浦王司寇述庵先生,经书文章,照耀江左,生平著作甚富。(《湖海文传跋》)

易宗夔:王兰泉贯通诸学,不名一家。诗宗社、韩、苏、陆,侍宴赓歌皆称旨。词拟姜夔、张炎,古文力宗昌黎、眉山,碑版之文照四裔。治经与惠氏栋同深汉儒之学,《诗》、《礼》宗毛郑,《易》学荀虞,言性道宗朱子,旁及河津余姚诸家,不区门户。又积金石文字数千通,书五万卷。所至宾朋文宴,提倡风雅,后进执经请业,舟军错互,户外屦恒满。士藉品藻以成名者,不可胜数。(《今世说》)

高岑:侍郎诗体兼风雅,美擅诸家。而性情醇厚,其天独全,洵足雄长艺林,为一时宗匠。至于滇南从军诸作,雄深雅健,正如东坡海外文字,尤为奇绝。(《国朝诗萃二集》)

李斗:王昶经学以郑康成为宗,自名其斋曰郑学斋。奖励后学,好扬人善。 (《扬州画舫录》)

钱泳:(王兰泉)自儤值内廷,参与戎幕,以至秉臬开藩,跻秩卿贰,适历中外者三十余年,并著懋绩。谦恭下士,著作等身。自古怜才爱士之诚,未有如先生者也。 (《履园丛话》)

李元度:自来文学与武功,文章与政事,判然两途,至于汉宋互异,朱陆殊科,治朴学者以词赋为虚华,论性天者,讥训故为繁碎,分茆设蕝,莫能相通,而得其一,皆足以名世。惟公通二者且精深,是大儒也矣。 (《国朝先正事略》)

李慈铭:偶阅王述庵诗,略加评点。五古渊源选体,非不清婉,而意平语滞,故鲜出色。律诗殊有佳者。七绝尤多绮丽之作。晚年才情衰谢,又劳于官事,往往率意。惟论诗绝句四十六首,议论平允,诗亦蕴藉可传。(《越缦堂诗话》)

家族成员

辈分 | 关系 | 姓名 | 简介 |

|---|---|---|---|

家世 | 高祖 | 王懋忠 | 遗民诗人,几社成员。明末迁往江苏青浦,从此定居。 |

曾祖 | 精于医道,曾于疾疫流行之时悬壶济世。 | ||

祖父 | 王玙 | 事迹不可考。 | |

伯祖父 | 王会图 | 名士,专事研究理学,有诗文传世。 | |

父亲 | 王士毅 | 乡贤,检己修身,对王昶严加管教, 著有《百世师录》。赠资政大夫大理寺卿。 | |

母亲 | 钱氏 | 世居青浦,年十八归士毅。秉性贤淑,深明大义。封夫人。 | |

妻妾 | 妻 | 邹贞 | 苏州长洲人,年二十归昶。乾隆二十五年(1760)卒, 王昶作《悼邹孺人》诗。 |

妾 | 许玉晨 | 徽州人,生性聪慧,工针绣,字体秀整,于诗颇颖悟,常为王昶誊写文章。乾隆三十七年(1772)卒。 | |

陆芸书 | 同里人。生有一女名粹卿。芸书恭谨乖巧,深得钱太夫人怜爱。 | ||

同辈 | 族弟 | 王启焜 | 能诗,集句最工,书仿董华亭,蜀中人视为墨宝。仕川二十七年。 |

子辈 | 子 | 王肇春 | 邹贞出,未周月而殇。 |

王肇和 | 嗣子,监生。颇耿直,乐善好施。 | ||

女 | 王粹卿 | 陆芸书出,适严荣。乾隆四十八年(1783)卒,年仅二十一岁。 | |

侄子 | 王陈梁 | 诸生,精文选学,旁涉医事。《湖海诗传》有诗。 | |

王陈栋 | 诸生。《湖海诗传》有诗。 | ||

外甥 | 蒋云师 | 少受业于同里陈颖传。官居连州知州。 | |

孙辈 | 族孙 | 王绍成 | 副贡生,少从王昶学诗。 |

王绍舒 | 诸生,诗亦清丽简洁。《湖海诗传》中选录两首,有诗集《澹园诗钞》。 | ||

王庄寿 | 字春龄,性嗜研,自号研佣,诗词亦工。 | ||

孙 | 王绍基 | 诸生。天性诚笃,好文章而诗亦工。校勘王昶遗作《湖海文传》。 | |

王绍濬 | 诸生。其余事迹不可考。 |

(参考资料来源)

王昶撰《历朝词综》

王昶撰《历朝词综》

《清史稿·卷三百五十·王昶传》

《青浦县志·卷十七·列传·王昶传》

《国朝先正事略·卷二十》

《清代学人列传》

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。