-

佛图澄 编辑

竺佛图澄大师(232年~348年),西域人,后赵时期高僧。本姓帛氏(以姓氏论,应是龟兹人) ,一说本姓湿,天竺人。 九岁在乌苌国出家,两度到罽宾(今喀布尔河流域) 学法。西域人都称他已经得道。

别名:竺佛图澄、佛图橙、佛图磴、浮图澄、大和尚

所处时代:魏晋南北朝

出生日期:232年

逝世日期:348年

主要成就:深受历代佛教徒钦敬的著名僧人,享有神僧之称

本名:佛图澄

籍贯:龟兹国(一说天竺)

信仰:佛教

本姓:帛氏(一说湿氏)

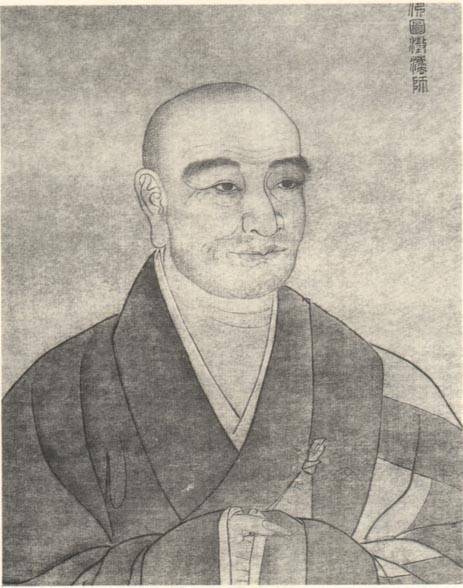

佛图澄像

佛图澄像

佛图澄--慈静作品

佛图澄--慈静作品

佛图澄善诵神咒,能役使鬼神。用麻油掺合胭脂,涂在手掌中,千里之外的事物,全部显现于手掌之中,就如面对一样。不仅他能看到,也能使持戒治斋的人看到。他听见塔铃之声就能断定事情的凶吉,没有一次不灵验的。他本来想在洛阳建寺弘法,但此时正逢永嘉之乱,帝京动乱。因此,佛图澄在洛阳建寺弘法的大志没有实现。于是他隐居山林草野之地,以观世态的变化。

后来佛图澄来到襄国(今邢台市),奔投石勒部下,出谋划策,辅助石勒称帝,建立赵国。石勒登位后,对佛图澄十分崇敬。有事必先问佛图澄,而后才发令行动。石勒死后,石虎废除其子石弘,自称天王,对佛图澄更加敬奉。

敦煌壁画·佛图澄神话故事

敦煌壁画·佛图澄神话故事

在莒南地区发现一尊天然卧佛。

佛图澄

佛图澄

幽州灭火

《高僧传》中记述:一次,佛图澄曾与石虎共同坐在襄国(邢台)中堂之上,谈论经法。佛图澄忽然吃惊地说:“变!变!幽州发生了火灾。”随即取酒向幽州方向喷洒。过了很久,佛图澄笑着对石虎说:“现在幽州的火灾已经救灭。”

石虎觉得奇异,不太相信,就派遣使者前往幽州验证。使者回来对石虎说:“那一日火从四大城门烧起,火势猛烈。忽然从南方飘来一层黑云,既而天降大雨,将火扑灭。雨中还能闻到酒气。”

莫高窟初唐第323窟北壁东侧中部四组故事画中部的两组画面是描绘《幽州灭火》的。

闻铃断事

《高僧传》中有关佛图澄闻铃断事的神异事迹有几次。莫高窟初唐第323窟北壁东侧中部上层故事画,据敦煌研究院孙修身先生考证,是指“擒获刘曜”一事:光初十一年(328年),刘曜亲自率兵攻打洛阳。石勒欲亲自率兵抵抗刘曜,朝廷内外,文武大臣,无不劝谏石勒不要亲率出兵。石勒心意不定,因而前去拜访佛图澄,以决行动。佛图澄对石勒说:“佛塔相轮上的铃声,告知说:‘秀支替戾罔,仆谷劬秃当。’这是羯语。秀支是军队,替戾罔是出征,仆谷是刘曜胡位,劬秃当是擒捉。此言是说:军队出征,刘曜必擒。”

当时,徐光听闻佛图澄的预言后,苦苦相谏石勒立即出兵。于是石勒留下长子石弘,和佛图澄共同镇守襄国(邢台),亲自统率步兵和骑兵,直指洛阳。两军激烈交战,刘曜军马大败而逃。刘曜落荒,乘马落入水中。石勒之子石堪乘机活捉刘曜,押送至石勒帐前。

此时,佛图澄用麻油胭脂掺合,涂在掌心,看到手掌中有许多人,其中一人被绑缚,朱红丝线束在脖子上。佛图澄因此告诉石弘:“刘曜已擒。”佛图澄相告之时,正是刘曜被擒之时。

刘曜平定之后,石勒就自称赵天王,行皇帝之事,改元为建平,这一年是东晋成帝咸和五年(330年)。石勒登位以后,对佛图澄更加崇敬,事奉更厚。

此幅故事画上层画一佛塔,佛塔下是石勒拜访佛图澄。所描绘的就是佛图澄以铃声预言刘曜生擒之事。

以水洗肠

《高僧传》上记述:佛图澄左乳房的旁边起先有一个小洞,直通腹内。有时佛图澄把肠子从小洞中取出来,有时佛图澄用棉絮把小洞塞住。如果想读书时,就把棉絮拔掉,洞中发出的光亮,使一室通明。逢到斋戒之日时,佛图澄来到河边,把肠子从洞口掏出来,用水洗净,然后再装进腹中。

莫高窟初唐第323窟北壁东侧中部故事画下层左侧,描绘的就是佛图澄在河边以水洗肠的情景。

龙岗咒水

据《晋书·佛图澄传》记载,佛图澄在襄国(邢台)时,最有名的当为敕龙取水,当时襄国城堑干涸,石勒问佛图澄解除缺水良方。佛图澄说:“今当敕龙。”虽然石勒以为佛图澄是在开玩笑,佛图澄说出理由,“水泉之源,必有神龙居之,今往敕语,水必可得。”当时,水源虽有数处,但都“久已干燥,坼如车辙”。佛图澄带领弟子数人来到泉源旁,自己坐于绳床之上,“烧安息香,咒愿数百言”。如此三日“水泫然微流”。此时,一条小龙 “长五六寸许,随水出来”。不久,“水大至,隍堑皆满”。佛图澄有很多的弟子,其中最著名的有道安和尚。

①羯语:是羯族人的语言。羯是古代匈奴族的别部,源于小月支,后来归属匈奴。魏晋时散居在上党郡,今山西潞城一带。东晋十六国后赵主石勒,就是羯族人。

②襄国:古县名,其地包含今河北邢台县和沙河县。春秋时为邢地,战国时为赵地。秦朝置县为信都县,项羽改为襄国。秦汉之际,赵歇为赵王,张耳为常山王,皆以此县为都。东晋列国时,后赵石勒亦占据此地为都。隋初改名为龙冈,为邢州治所。宋代改名为邢台县。

有关佛图澄在后赵国都襄国(邢台)时的神异事迹还见如下经典资料:

(1)《神僧传》卷1《佛图澄传》。见《大正藏》第50册,第951页。

(2)《晋书》卷95《佛图澄传》。见《大正藏》第50册,第951页。

(3)《法苑珠林》卷61《咒术篇·感应缘》。见《大正藏》第53册,第744页。

(4)《集神州三宝感通录》卷下。见《大正藏》第53册,第432页。

(5)《佛祖统纪》卷36《法运通塞志》。见《大正藏》第49册,第339页。

(6)《释氏稽古略》卷2。见《大正藏》第49册,第780页。

(7)《敦煌县志》卷5“人物”《仙释·佛图澄》。

(8)敦煌藏经洞遗书《佛图澄所化经》,日本友人青山庆示先生1997年赠敦煌研究院8件敦煌写卷之一。

他注重戒律,为僧团立下良好的传统。他的德行与学识,为佛教义理的传入展开新页,下启鸠摩罗什与道安。

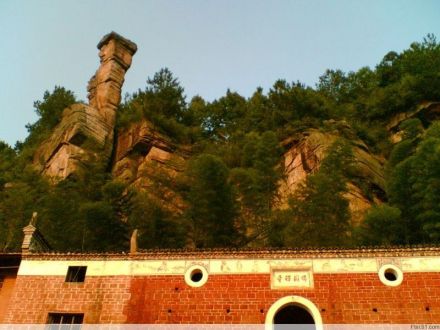

佛图寺

佛图寺

晋朝时期佛教开始在太湖县流传。据史料记载,东晋时天竺高僧佛图澄到中国宣扬佛法,于大兴二年(319年),路经太湖寺前时,见山势突兀耸拔,一石奇峰异起,大有佛家胜地之相,于是在此修建寺庙,定名为佛图寺。这是太湖县有文字记载的首座寺庙。

佛图寺位于风景秀丽、人杰地灵的寺前镇,又名大尖山,亦称嵯峨寨。寺前镇是原全国政协副主席、中国佛教协会会长赵朴初先生故乡。佛图寺不但是外来僧人在太湖县所建的首座佛教寺院。也是太湖县乃至江淮地区有文字记载的首座佛教寺院。佛图寺的建设,标志着佛教文化在晋代就正式传入太湖县,传入江淮地区。佛图山早在1600多年前就已跻身名山之列,素有“小蓬莱”之誉。

佛图寺有著名八景:天柱塔、飞来泉、天就门、披云石、八正桥、生白洞、一线天、祖师洞。

山下的小溪边,一石平面如削,宛如一块屏风,人称“屏风石”。石上有明万历元年(1573年)秋太湖知县王大谟题刻的《游佛图寺》五言诗一首,赞曰:“仙桥度迷途,佛塔挺白日。天工结构奇,凿空无斧质。”虽大部分已脱落,但仍有少数字可分辨。

登佛图山,可见寺前两块巨石当寺而峙立,一巨石横架其上,天成石门,俗称“禅门”。明崇祯八年(1635年),知县李盛英题“天就门”篆体3字于石门前额,笔力遒劲,直窥秦汉。门内石壁上有罗汝芳于嘉靖三十四年(1555年)题刻的“闵狮界陈时范仰山林鹏肝近溪罗汝芳乙卯秋书在石纪游”24个行书大字。史载“罗汝芳,江西南城人,明嘉靖年间任太湖知县,仁政爱民,颇有文才,喜爱山水”,在太湖很多地方都留有他的石刻。1985年,赵朴初先生给寺前河一位小学教师蔡铸锟的信中对儿时游佛图寺还记忆清楚:“佛图寺,小时曾往一游,犹记‘天就门’三字篆刻,彼时似未逢一僧,寺已濒荒废矣。”

入石门即为古刹佛图禅寺。佛图寺为一进两幢,下幢宽敞,为进香拜佛之所;上幢地势较高,为藏经阐法之地。清嘉庆、道光、同治年间,古寺迭经修葺,气宇轩昂,香火鼎盛,“古寺梵钟”,名噪一时。佛图寺香火最盛时房屋达一百多间,可惜在1958年被全部拆毁。有佛门弟子在旧基上幢建造了佛殿和生活用房,但较简陋。

寺东百步,一泉飞悬崖壁间,俗称“飞来泉”,三折三迭,三迭三泻,泉流愈迭愈急,水声愈高愈远,形如玉花缤纷,飞来泉声若春雷滚动。风来泉雾飘飞,风定白练长悬。虽是盛暑,仍凉爽如秋;任凭晴日,却雨雾空蒙。崖壁间镌有“天上来”、“尘襟洗尽”、“且来观瀑”等题刻,将此景装点得益发幽奇。又有“屏风石”,长二丈,高丈余,石面如削,清乾隆太湖知县王大谟题刻长诗于石上,年久难辨。山中又有披云石、屏风石等天成石景以及老树修篁,奇花异草,清溪碧潭,处处显灵露秀,趣若蓬莱仙境。

飞来泉

飞来泉

在佛图寺,还有许多美丽的传说,“姑砌山门嫂砌塔”就是其中之一。相传古代有姑嫂二仙到佛图寺游玩,见佛图寺一无山门,二无石塔,便商议建造山门和石塔。姑投机取巧,认为山门好造,就选择了造山门,嫂无法推却只好造塔,二仙相约鸡鸣时完工,结果姑先把山门造好,故意装鸡叫,嫂以为天快亮了,只好将仅差塔顶没造好的石塔弃之而去,故佛图寺石塔无顶。

千百年来,佛图寺吸引了无数游人,留下了大量石刻和诗篇。1981年,佛图寺摩崖石刻收录入《中国名胜词典》。1982年,太湖县人民政府又将其列入县级重点文物保护单位。

佛图寺以佛图澄而得名,一千六百多年来,从未易名,现全国所存佛图澄所建寺庙为数不多,但以佛图澄命名的寺庙,太湖佛图寺独一无二。由此可见,佛图寺在中国佛教文化中的历史地位相当突出。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。