-

老学庵笔记 编辑

《老学庵笔记》是南宋陆游创作的一部笔记,内容多是作者或亲历、或亲见、或亲闻之事、或读书考察的心得,以流畅的笔调书写出来,因此不但内容真实丰富,而且兴趣盎然,是宋人笔记丛中的佼佼者。

作品名称:老学庵笔记

作者:陆游

创作年代:南宋

文学体裁:笔记

卷数:10

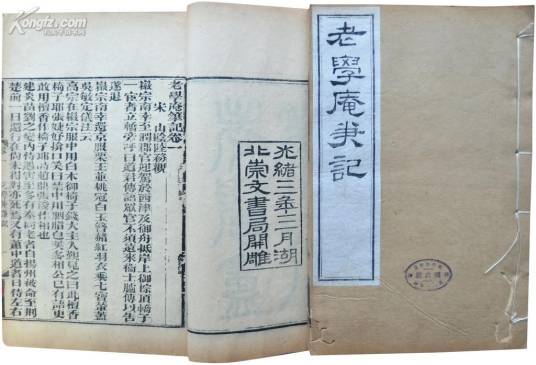

《老学庵笔记》中华书局版

《老学庵笔记》中华书局版

此书是放翁晚年作品。它记载了大量的遗闻故实, 风土民俗,奇人怪物,考辨了许多诗文、典章、舆地、方物等等。 其突出的特点,一是所录多属本人或亲友见闻,二是特别关心时亊人物,三是所述人事多有议论褒贬。

清代文学家李慈铭认为该书 “杂述掌故,间考旧文,俱为谨严,所论时事人物亦多平允”,称之为“亦说部之杰出也。”

卷一 卷二 卷三 卷四 卷五 卷六 卷七 卷八 卷九 卷十 老学庵续笔记一卷

老学庵续笔记佚文三条附录一、宋史陆游传二、各家著录与论跋

陈振孙直齐书录解题

宋史艺文志

毛晋汲古阁书跋

四库全书总目提要

武亿授堂文钞

黄丕烈士礼居藏书题跋记续

顾广圻思适齐书跋

瞿镛铁琴铜剑楼藏书目录

李慈铭越缦堂读书记

周中孚郑堂读书记

缪荃孙艺风藏书记

商务印书馆印本夏敬观跋

张宗祥说郛序(节录)

卷一说:“予去国(指临安)二十七年复来。”又卷六亦说:“今上初登极,周丞相草仪注,称‘新皇帝’,盖创为文也。”按周丞相指周必大,淳熙末、绍熙初任左丞相,“今上”、“新皇帝”俱指光宗。陆游因周必大推荐,淳熙末年回到朝廷,距他三十九岁孝宗隆兴元年离开临安,正好二十六、七年。这是《老学庵笔记》写作时间的有力证据。

陆游的二儿子陆子龙编《陆游文集》时也说:《老学庵笔记》,“先太史(陆游)淳熙、绍熙间所作也。”

老学庵在镜湖之滨,背绕青山,面临碧水,空气新鲜,环境安适。陆游很喜欢他这个书斋,有一首题老学庵的诗说:“万叠青山绕镜湖,数椽最爱野人居。”又一首题诗说:“此生生计愈萧然,架竹苫茅只数椽。万卷古今消永日,一窗昏晓送流年。”但陆游并非闭门读书,以消永昼,而是从那小小的书斋中关心着祖国的命运和前途的:“老学衡茅底,秋毫敢自欺?开编常默识,闭户有余师。大节艰危见,真心梦寐知。唐虞无在眼,生世未为迟。”陆游鲜明的政治倾向,在《老学庵笔记》里那些简练的、笔端常带感情的记叙中,充分地流露出来。在《笔记》中,我们可以看到爱国将士坚持杀敌的事迹,看到沦陷区人民对故国的思念,看到投降派的丑恶嘴脸,可以举几则笔记来看看。

“建炎维扬南渡时,虽甚仓猝,二府犹张盖搭坐而出,军民有怀砖狙击黄相者。既至临安,二府因言:‘方艰危时,臣等当一切贬损。今张盖搭坐,尚用承平故事,欲乞并权省去,候事平日依旧。’实惩维扬事也。”黄相是黄潜善。这是指建炎三年扬州溃退之事,当时黄潜善、汪彦伯为相,力主和议,军事上不作任何准备,甚至在临时都城的维扬(扬州)附近都没有派斥候,敌军打到城下才发觉,仓皇南逃;军士、百姓死伤无算,就是文武百官也不能自保,黄潜善逃跑时,却还在大摆其宰相架子,因此遭到军民狙击,这里表露了陆游对这次南逃事件的愤慨。

又有一则笔记道:“张德远诛范琼于建康狱中,都人皆鼓舞,秦检之杀岳飞于临安狱中,都人皆涕泣,是非之公如此。”文字不多,内容却很丰富。岳飞被秦检害死的事是众所周知的,范琼是建炎初年一员带兵大将,可是他不去阻击侵略者的军队,却望风而逃,广大军民讥笑他“此将军岂解杀敌,惟有走耳。”他一路上还焚掠州县,残杀守官,欲为叛乱,因为终于威胁到宋高宗的皇位了,宋高宗才不得已采纳知枢密院张浚(字德远)的建议,捕杀了范琼。人民群众敬惜爱国屈死的岳飞,痛恨死有余辜的范琼,是很自然的,这反映了广大人民的心是最公平的,是非是最明确的。陆游对比了群众的两种不同的反映,郑重地得出了这样一个结论。

陆游有这样两句诗:“遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。”表现他对沦陷人民有深切的同情。《老学庵笔记》中也有类似的记叙:“故都(开封)李和栗(炒栗子),名闻四方。他人百计效之,终不可及。绍兴中,陈福公及钱上阁恺出使虏庭,至燕山,忽有两人持栗各十裹来献,三节人亦各得一裹,自赞曰:‘李和儿也。’挥泪而去。”这可以说是前面那两句名诗的一个好注脚。

除上述内容外,《老学庵笔记》还有大量篇幅是记载当时的名物典章制度和各种逸闻趣事的,内容很广泛,例如卷三、卷十谈修《(宋)太祖实录》、朱墨本《神宗实录》的经过,卷七记教官出试题错引麻沙版本上的讹字,卷八记宋初流行的“文选烂,秀才半”之语,卷二记陂泽的兴废,卷五记靖康年间出土的原始墓葬瓦棺葬,卷六记四川茂州雪蛆,卷三记辰、沅、靖州少数民族的生活习惯,描叙他们踏歌醉舞的社交生活,等等,都是研究文化史的资料。在这些笔记之中,可以看到,陆游读书治学写作的态度是很认真的,他注意向当地的群众学习,以实地的观察了解,来获得新的知识,印证从书本上或听闻中得到的知识。例如,他听到过淮南地区有条谚语:“鸡寒上树,鸭寒下水。”可是多次实际的观察,却不是这样。后来他从一个老太太那儿听到,应是“鸡寒上距,鸭寒下嘴耳。上距,谓缩一足,下嘴,谓藏其于翼间”(卷二)。从而辨明了这条民谚的讹误。又如有则笔记说:“鲁直(黄庭坚)在戎州(在今四川)作《乐府》曰:‘老子平生,江南江北,爱听临风笛。孙郎微笑,坐来声喷霜竹。’予在蜀见其稿。今俗本改‘笛’为‘曲’,以协韵,非也。然亦疑‘笛’字太不入韵。及居蜀久,习其语音乃知泸、戎间,谓笛为曲,故鲁直得借用,亦因以戏之耳。”若不是亲见过黄庭坚原稿,又习知四川方音,谁又能判断完全入韵的“曲”字是个讹字,而那个按通行的语音来说不入韵的“笛”字却是诗人本来使用的韵字呢?

虽然只是一部篇幅不长的笔记文集,在中日文化交流史上却作出了它的贡献,这是不能不一提的。

陈振孙《书录解题》说他“生识前辈,年及耄期,所记所闻,殊有可观。”

《四库全书总目提要》说它“轶闻旧典,往往足备考证”。

李慈铭《越缦堂读书记》说它:“杂述掌故,间考旧文,俱为谨严;所论时事人物,亦多平允。”

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。