-

王景弘 编辑

王景弘(1369—1437年) ,福建漳平人。明洪武二十八年(1395年)入宫为宦官,因“有拥立皇储功”,与郑和同授正使宦官,深得明成祖朱棣器重。永乐三年(1405年)六月,偕同郑和等人首下西洋。永乐五年(1407年),二下西洋。宣德五年与郑和同为正使,人称王三保。宣德五年(1430年)六月,六下西洋。宣德八年(1433年),七下西洋,郑和病逝于印度古里。王景弘率队归返,宣德八年七月初六(1433年7月22日)返回南京。宣德九年(1434年),王景弘奉旨第八次出使西洋。一般史书记载王景弘参加了第一、二、三、四次出海,苏门答腊国王遣其弟哈尼者罕随船队到北京朝贡。晚年,他潜心整理航海资料,撰有《赴西洋水程》和《洋更》。 他同郑和一样是中国历史上伟大的航海家、外交家。南沙群岛有景宏岛以示纪念。

所处时代:明朝

出生地:龙岩县集贤里(今漳平市赤水镇)香寮村许家山

出生日期:1369年

逝世日期:1437年

主要成就:第一二三四七次随郑和下西洋宣德九年独立承担第八次下西洋

主要作品:《赴西洋水程》、《洋更》

本名:王景弘

民族:汉族

王景弘家庭贫困,无力供他读书,功名无望。明洪武年间(约1380年),因缘际会,王景弘入宫为宦官,分赐燕王府,侍奉燕王朱棣。在北平燕王府,接受朱棣以及姚广孝等名士培养,受到良好的教育。

建文元年(1399年),王景弘与郑和随朱棣起兵,参与“靖难之役”。战事从河北、山东至江苏境内,历时近四年。建文四年(1402年)六月十三日,燕军攻下京城应天府(今南京),建文帝朱允炆下落不明。朱棣登基后,王景弘与郑和同属有战功的宦官,受到明成祖朱棣的赏识,担任内宫太监。

永乐三年(1405年),奉成祖命,以副使身份协助正使郑和,率62艘巨型海船、27800余名官兵和水手组成庞大船队,出使西洋(今南洋加里曼丹以西至非洲东海岸一带)。船队从苏州刘家港出发,经东海、南海,先后到占城(今越南南方)、暹罗(今泰国)和爪哇、苏门答腊、三佛齐(今印度尼西亚)等。船队在三佛齐歼灭以陈祖义为首的、企图抢劫船队的一群海盗。后经满剌加(今马六甲)到天竺(今印度)、锡兰山(今斯里兰卡),北上印度洋西岸的柯枝(今印度的柯钦)、古里(今印度的科泽科德)、加尔各答,到达忽鲁谟斯(今伊朗阿巴斯港)后返航。历时两年多,于永乐五年(1407年)九月回到南京。返航时,西洋各国大都派遣使臣携带珍宝,随船队到达南京朝贡。

永乐五年九月十三日,王景弘与郑和再次率船队出使西洋,并送各国使臣回国;随带中国丝绸、瓷器等物赏赐各国。船队经过锡兰山时,还专程到立佛寺进香布施,立碑纪念。永乐七年(1409年)七月,船队回到南京。

王景弘

王景弘

永乐十九年(1421年)正月,王景弘和郑和受命第六次出使西洋,并护送郑和第五次出使西洋时随船来中国访问的17个国家和地区的使节回国,同时将锦、绫、纱、罗、绮、绢等物分赐给各国国王。沿途苏门答腊、满剌加、榜葛剌(今孟加拉国)等16个国家又共遣使1200人,带各国贡物随船队到中国。

王景弘

王景弘

宣德九年(1434年)六月,王景弘受命以正使身份率船队出使南洋诸国。船队先到苏门答腊,后到爪哇。回国时,苏门答腊国王遣其弟哈尼者罕随船队到北京朝贡。

正统元年(1436年)二月二十三日,英宗敕命南京守备王景弘停罢采买营造,不再使洋。王景弘晚年潜心整理航海资料,撰有《赴西洋水程》等书,系统总结了航海经验,成为明清时期航海人员的导航“秘本”,为促进中国航海事业的发展作出重要贡献。正统二年(1437年),王景弘去世,享年69岁。

王景弘先后6次出使西洋,历30余国、60多个地区。每次使洋,都随带金银、丝绸、铜铁及各种工艺品与外国交流,发展中国与亚非国家间的通商关系,开辟“海上丝绸之路”,促进中国与亚洲各国间的经济、文化和科技交流,增进友谊。

1424年8月,明仁宗命王景弘率下番官兵镇守南京。9月设南京守备,郑和、王景弘任之。在任期间他们与襄城伯李隆共管南京军务;奉命“提督将九五殿各宫院凡有渗漏之处随宜修葺”。王景弘将南京明故宫整修一新。明宣德年间拖延多年的大报恩寺未能完工。明宣宗下令郑和与王景弘用心提督,限在1428年8月完工。王景弘配合郑和终于如期建成大报恩寺。1429年王景弘受命负责郢王育王起居。《明宣宗实录》载:“敕太监王景弘等,移郢王育王宫眷居南京旧内,凡时朝暮衣服饮食百需,皆内府依期给之,仍时遣人省视不许怠慢。”

郑和去世后王景弘仍负责南京水军的操练。《明英宗实录》1435年载:“请以各卫风快船四百艘作为战船,令都督陈政操江。上敕守备太监王景弘计议行之。”王景弘是福建漳平赤水镇香寮村人。福建是富有航海传统的地区。宋元时福建泉州是世界著名贸易港口。生长于斯的王景弘对航海事业有着极大优势。他在下西洋中负责航海的线路与管理船队,侧重于船舶的制造、航海人员的选拔,航路的确认等一系列工作。晚年王景弘在南京编著有《赴西洋水程》航海专著,此书后流落民间并被辗转抄录,成为明清航海人员驾舟出海的导航“秘本”。王景弘为促进中国航海事业发展做出重要贡献。

王景弘在担任南京守备期间与郑和共同掌管宫廷内务,多次主持宫殿、寺庙的建造修葺,富有建筑才能。在第七次出洋前,明宣宗还赐诗给王景弘,称其“昔时将命尔最忠”。内臣中能获皇帝赐诗,仅郑和与王景弘。

王景弘曾当任南京运输“总指挥”

郑和于第七次下西洋途中古里不幸去世,王景弘当起领导整个船队的重任,用了3个多月的时间将整个船队带回祖国,至此长达28年轰轰烈烈的郑和七下西洋结束。在长达28年明朝政府与海外各国的物资交流中带回大量的舶来品,明初南京库藏物资已经非常丰富,除了一小部分用于赏赐下西洋有功人员,大宗库存物品急需运往北京。此时,同样作为下西洋正使的王景弘承担起下西洋大量物资善后处理和人员安置工作。王景弘充当起将南京皇库物资运往北京工作“总指挥”。据《明英宗实录》卷十五记载“正统六年(1436年)三月丁卯朔,敕南京守备内外官员太监王景弘等,比闻南京永承运八库递年收贮财物数多,恐年久损坏,负累宫攒人等”。“正统元年(1436年)三月甲申,敕王景弘等,于官库支胡椒、苏木等三百万斤,遣官运至北京交纳,毋得沿途生事扰人”。再据《明英宗实录》卷十八记载“正统元年六月已巳,南京装运胡椒、苏木马快船100艘至京”。从以上记载,可以看出王景弘执行皇帝的指令是如此雷厉风行。试想用100艘马快船装运300万斤胡椒、苏木从南京启程经长江进入扬州大运河运往北京,其场面是何等壮观,再现明初大运河繁忙景象。

墓地

王景弘长期担任南京守备,府第在南京。王景弘之子王祯世袭南京锦衣卫正千户。王景弘晚年归宿应在南京。其逝世的时间大约在正统二年(1437年)。因为正统二年后《明实录》与其他史籍再无王景弘的记载。王景弘此时已属高龄,且没有受迫害的记录。老死于长期生活的南京是很自然的事。而王景弘的葬地,笔者推断也应在牛首山一带。牛首山一带名寺林立,与高级宦官的关系密切。王景弘好友郑和生前就多次布施牛首山佛窟寺,死后得以赐葬牛首山。墓道与山中弘觉寺塔成一条中轴线,可见关系密切。与郑和同时期的许多宦官也葬于牛首山附近。南京守备内官监太监罗智葬于牛首山北静明寺;内官监太监杨寿藏葬于普应寺;司礼监太监金英葬于不远处的西善桥,王景弘后任的宦官也都以牛首山为中心,择吉地安葬。不久前牛首山附近还发现宣德时太监杨庆的墓地。王景弘长期追随郑和,与郑和感情极深,葬于老朋友墓地附近,最符合王景弘晚年心境。笔者希望不久的将来王景弘墓会被发现。

故里

王景弘故里

王景弘故里

诗词

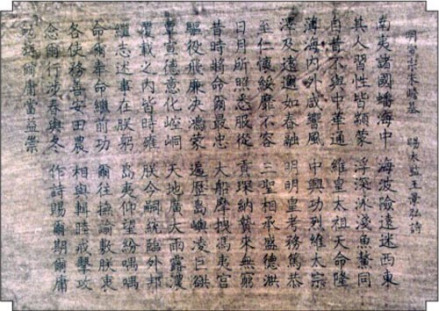

赐太监王景弘诗

赐太监王景弘诗

一辈:王祯永乐二十年选跟太监王景弘等下西洋公干,擒获伪王苏干刺等,即次有功回还,永乐二十二年升锦衣卫左所正千户。宣德七年殁。无儿男。王英,系锦衣卫常俸故正千户王祯亲弟。(王英袭王祯正千户一职)

二辈(成化年间):王珙,龙岩县人(今福建漳平市),系南京锦衣卫水军所世袭正千户王英嫡长男。

三辈(弘治年间):王臣,龙岩县人,系南京锦衣卫水军所故世袭正千户王珙嫡长男。

四辈(嘉靖年间):王选,龙岩县人,系南京锦衣卫水军所年老世袭正千户王臣嫡长男。

五辈(嘉靖年间):王心,龙岩县人,系南京锦衣卫锦衣中所故正千户王选嫡长男。

六辈(万历年间):王贞吉,龙岩县人,系南京锦衣卫锦衣左所年老正千户王心嫡长男。

七辈(万历年间):王建中,系老疾正千户王贞吉嫡长孙,伊祖多支米麦二石一斗于本舍,俸内扣还。

以上史料推证,王景弘之子王祯曾出使西洋立下战功,升任正千户。第一代到第四代是服役于南京锦衣卫水军的,其后几代调换到地面部队。第六代的王贞吉还因多支粮受到处分。通过对《武职选簿》档案的分析,可以考证出王景弘后代在南京生活了二百多年,八代人,从明初一直世袭锦衣卫正千户直至明末。由于明末战乱,八代以后的王景弘后裔是否死于战火或迁回原籍,尚留待更新史料发掘,并希望更多学者提供新证。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。