-

贾桢 编辑

贾桢(1798-1874年),清朝大臣。原名忠桢,字艺林,号筠堂,山东黄县人。贾允升之子。道光六年(1826年)榜眼,授翰林院编修。道光十六年(1836年),入直上书房,授皇六子奕訢读。历任侍讲学士、内阁学士、工部侍郎、左都御史、礼部尚书、协办大学士等职。生平屡次主持科举。咸丰三年(1853年)充上书房总师傅,兼管顺天府尹。次年兼翰林院掌院学士。查获顺天府及户部官吏贪污事,以体仁阁大学士管理户部。十年(1860年)英法联军入侵时,留守京师,充团防大臣,并参与谈判。同治初立,与周祖培等上折请皇太后亲掌朝政,有“不具垂帘之虚名,而受听政之实效”之语。同治七年(1868年)因年老致仕。

本名:贾桢

别名:忠桢

字:艺林

号:筠堂

所处时代:清朝

民族族群:汉人

出生地:山东黄县城西九里贾家村

出生日期:1798年

逝世日期:1874年

主要成就:道光六年榜眼道光、咸丰、同治三朝大学士上书房总师傅;太子太保

赠:太保

谥:文端

咸丰三年(1853),贾桢以吏部尚书协办大学士之职上疏奏请山东等办团练,朝廷允之。为孝和睿皇后题神主,礼成,加封太子太保,充上书房总师傅兼顺天府尹。次年,兼翰林院掌院学士。顺天府书吏范鹤等与户部林田科银库书吏结党营私,以钞票抵库银。贾桢受命察其弊,秉公执法。后拜体仁阁大学土,管理户部、工部。继而晋升武英殿大学士。咸丰十年(1860)秋,英法联军攻陷北京,帝与宫人逃往热河,贾桢受命留守京师。他忠于职守,端坐天安门外,拒阻侵略军进入大内。在交涉中,贾桢义正辞严,凛然不屈。咸丰帝死后,贾桢与大臣周祖培、尚书沈兆霖等上疏,列举历代皇后协助幼帝垂帘听政的历史,请两宫太后垂帘听政,开始了慈禧近半个世纪的垂帘听政。同治元年(1862)奉命监修《文宗圣训实录》,三年修成,朝廷赐顶戴花翎,以表其功。其一生任道光、咸丰、同治三朝学士,先后典乡试七次,典礼部试四次,是清代掌管、权衡文卷次数多、时间长的学士。同治十三年(1874)在京病逝。清廷以其“持躬端谨,学问优长”,依照大学士例抚恤,追赠太保,入祀贤良祠,谥号文端,宣付国史馆为之立传。

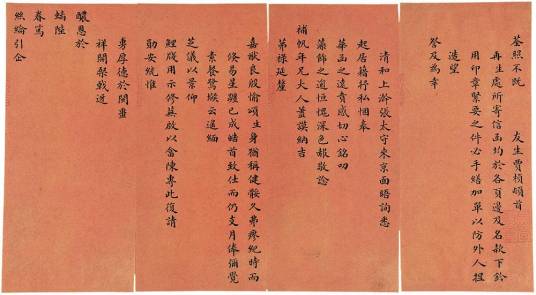

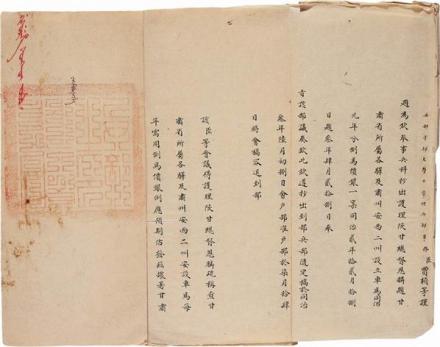

贾桢满汉文奏折(局部)

贾桢满汉文奏折(局部)

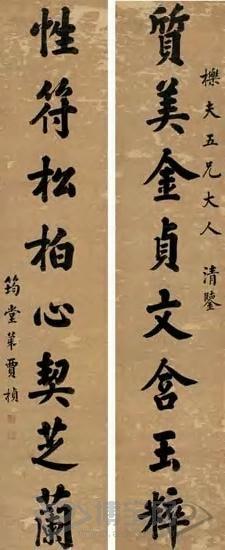

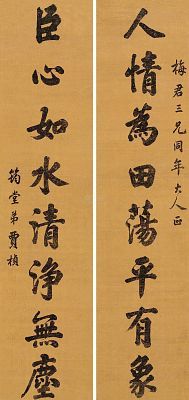

贾桢书法

贾桢书法

贾桢书法

贾桢书法

穆宗回銮,偕大学士周祖培,尚书沈兆霖、赵光上疏曰:“我朝从无皇太后垂帘听政之典。前因御史董元醇条奏,特降谕旨甚明,臣等复有何异词。惟是权不可下移,移则日替;礼不可稍渝,渝则弊生。皇上冲龄践阼,钦奉先帝遗命,派怡亲王载垣等八人赞襄政务。两月以来,用人行政,皆经该王大臣拟定谕旨,每日明发,均用御赏同道堂图章,共见共闻,内外咸相钦奉。惟臣等详慎思之,似非久远万全之策,不能谓日后之决无流弊。寻绎赞襄之义,乃佐助而非主持。若事无钜细,皆由该王大臣先行定议,是名为佐助而实则主持。日久相沿,中外能无疑虑?为今日计,正宜皇太后亲操出治威权,庶臣工有所禀承,命令有所咨决,不居垂帘之虚名,而收听政之实效。准法前朝,宪章近代,不难折衷至当。伏查汉和熹邓皇后、顺烈梁皇后,晋康献褚皇后,辽睿智萧皇后皆以太后临朝,史册称美。至如宋之章献刘皇后,有今世任姒之称,宣仁高太后有女中尧舜之誉。明穆宗皇后,神宗嫡母,上尊号曰仁圣皇太后;穆宗贵妃,神宗生母,上尊号曰慈圣皇太后,惟时神宗十岁,政事皆由两宫抉择,命大臣施行,亦未尝居垂帘之名也。我皇上天亶聪明,不数年即可亲政,而此数年间,外而寇难未平,内而洋人逼处,何以拯时艰?何以饬法纪?端以固结人心最为紧要。倘大权无所专属,以致人心惶惑,是则大可忧者。请敕下廷臣会议皇太后召见臣工礼节,及一切办事章程,或仍循向来军机大臣承旨旧制;量为变通,条列请旨酌定,以示遵守。”疏入,命廷臣集议允行。

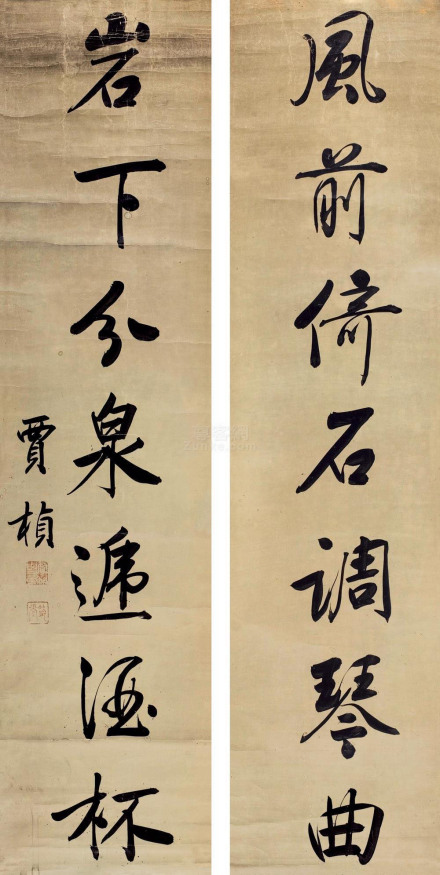

贾桢行书七言联

贾桢行书七言联

子:贾致恩

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。