-

八里桥之战 编辑

八里桥之战,是第二次鸦片战争期间发生的一场激烈的战斗,因发生地点为八里桥(东距通州八华里)而得名。在此次战斗当中,虽然清军士兵表现英勇,但终因战法、装备严重落后而惨败。

名称:八里桥之战

发生时间:1860年

地点:八里桥

参战方:清朝;英国、法国

结果:英法联军获胜

参战方兵力:清军2.5万至3万人,英法联军8000余人

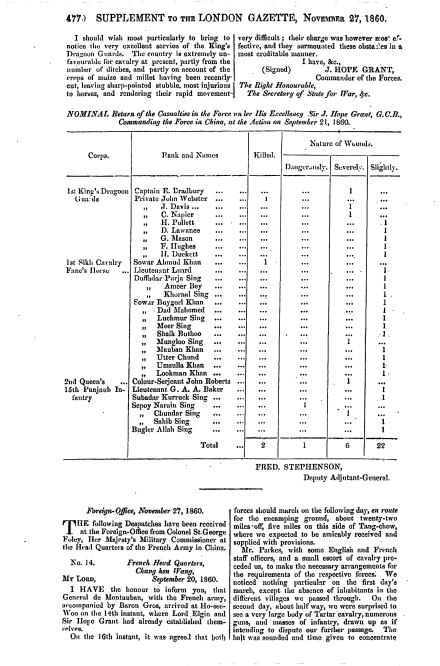

伤亡情况:清军损失超过1200人法军死亡3人,伤18人;英军死2人,伤29人

主要指挥官:僧格林沁,孟托班

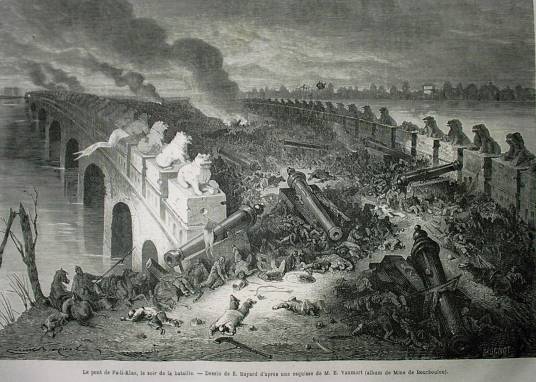

西方画家笔下的八里桥之战

西方画家笔下的八里桥之战

僧格林沁在通州一带的军事部署是,由他统率马、步兵17000人,驻扎在张家湾至八里桥一线,扼守通州至京师广渠门的大道。又命副都统伊勒东阿督带蒙古马队4000人防守八里桥;另有1000名察哈尔蒙古马队由总管那马善统带,防守马驹桥东南之采育,以防敌军从马头西进,绕道进犯京师;直隶提督成保率绿营兵4000人防守通州。副都统胜保率京营5000人驻守齐化门以东至定福庄一带,作为声援僧格林沁和护卫京师的后备部队。僧格林沁统率清军共计达30000人,其中蒙古马队共近10000人。1860年9月18日,英、法联军先头部队自天津北犯,是日中午,自河西逼近张家湾附近,并向张家湾的清军驻地发炮攻击。僧格林沁所部守军早已严阵以待,向敌阵勇猛冲锋。英、法联军为抵御彪悍的蒙古马队,以数百支康格列夫火箭齐射悍不畏死的蒙古勇士,蒙古骑兵马匹惊骇回奔,冲动后面的步队,导致阵势混乱,纷纷后退。在清军失利的形势下,僧格林沁立即率部退入八里桥,以扼赴京道路。随后,英法联军一举占领了张家湾和通州城。

1860年9月19日,清朝朝廷在《谕僧格林沁等应敌机宜》的“廷寄”中询问:“僧格林沁自退扎八里桥之后,日来与该夷是否又经见仗?”在《著乌兰都迅带马队赴通》的“廷寄”中指令:“僧格林沁现扎八里桥,胜保现扎于家卫,防堵由通入京要隘,以截夷人前进……著乌兰都迅即统带所部马队官兵二千三百名,日夜趱行,前往通州以西八里桥地方,听候僧格林沁等调拨,勿稍迟延。”

开始

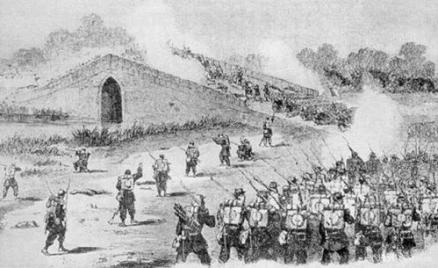

八里桥之战旧照

八里桥之战旧照

凌晨5点半,英法联军发出了出发信号。雅曼率领法军两个炮兵连和参谋部兵员,科利诺率领法军一个炮兵连居中,成为先头部队,英军居后。英法联军各有4000余人,共为8000余人,投入战斗的清军共2.5万至3万人。蒙托邦声称是清军首先发动了进攻,清军骑兵面对英法联军排炮毫不畏惧,一批一批冲击。清军发现英法联军中法军和英军之间的空隙,趁机冲击进入,一度突破了英法联军的防线。

上午7时,英法联军分东、西、南三路对八里桥清军阵地发起攻击。东路为雅曼指挥的法军第1旅,西路为格兰特直接指挥的英军。南路担负着主攻八里桥的重任,是科林诺指挥的法军第2旅。此次作战以法军为主,由法国人孟托班担任总指挥。

激战

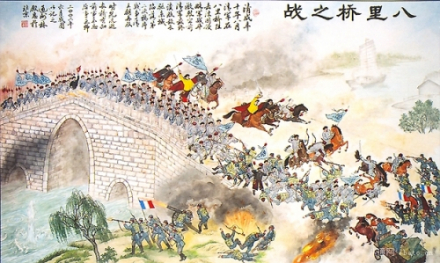

中国画家笔下的八里桥之战

中国画家笔下的八里桥之战

结束

上午9时,英军兵分两路,一部分继续与僧部对抗,一部分向于家围进攻,企图抄袭僧军后路。僧格林沁分兵无术,面临腹背受敌的险境,但他仍然“骑着马站在前面,挥舞着黄旗表示挑战。八里桥之战,从早上7时打到12时,战斗十分激烈。其中,蒙古骑兵在战斗中表现得异常勇敢,冒着敌人的密集炮火,多次冲向敌军阵营进行英勇的战斗。

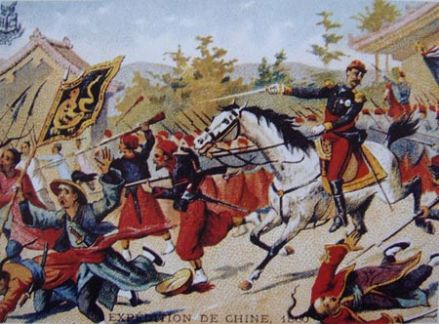

西方画家笔下的八里桥战役

西方画家笔下的八里桥战役

英法联军开始采用大口径火炮射击拼死一战保卫八里桥的埋伏清军,最终占领了八里桥,桥上清军尸横遍野。蒙托邦回忆:“八里桥成了这一天最动人的一幕。早晨还斗志昂扬的那些清军骑兵,现在都已消失得无踪影了。这座桥是一种古老文明造就的伟大古迹。那些衣着华丽的骑兵,在桥道上挥动旗帜,毫无掩护地以一种对我们的大炮和火炮无能为力的炮火,作出了反击。”

据俄使伊格估计,当时清军投入约5至6万人,其中3万骑兵,损失1000人(清朝自己估计为3000人)。法军死亡3人,受伤17人,英军死亡2人,受伤29人。1860年9月21日,英法联军自郭家坟向八里桥附近进攻。胜保、僧格林沁、瑞麟奉命迎击,激战半日后僧部溃退,胜保、瑞麟继续督军奋战,激战中胜保连中数弹而昏晕落马。最终清军战败,英法联军也遭受打击。战后胜保受咸丰美誉“忠勇性成,赤心报国”。

指挥战斗的法军将领孟托班回国后,被法国皇帝拿破仑三世封为“八里桥伯爵”,还让他当了参议员。法皇提议再给他年金五万法郎作为奖赏,但遭到了多数议员的反对。议员们认为,发生在八里桥的不过是“一场引人发笑的战斗”,说:“在整个战役期间,我们只有十二个人被打死,不值得再给他那么高的奖赏!”

保尔·瓦兰在《徵华记》记载说:“中国人和以勇气镇定著称的鞑靼人在战斗的最后阶段表现得尤为出色……他们中没有一个后退,全都以身殉职”。

德里松伯爵的《翻译官手记》中这样写到:“敌人已经两次被打退,却还没有认输,正准备横下一条心来争夺通道。……中国人现在可不是躲在城墙的后面或由工事掩护着来进行战斗,他们现在已挺身而出。在那里,皇帝的鞑靼禁卫军,帝国军队的精华正聚集在首都的大门口。在桥的正中央,冒着枪林弹雨,他们的一位官长骑着马站在前面;他挥舞着黄旗表示挑战,尽管隆隆的炮声盖过一切,可是他还在高声呼喊着。在这位英勇的官长的周围,桥栏的大理石块四散飞舞,我们的炮弹造成了成批的杀伤。死神一刻也没有歇手,却并没有吓倒这些不灵活,然却勇敢的斗士,他们寸步不退。”

香港军事评论员马鼎盛主张僧格林沁领导的八里桥之战是中国千年传统的骑兵冲击、冷兵器近战与西方经过拿破仑战争和工业革命后以炮兵为核心的火力战之间的两个时代的决战,血肉之躯终归抵挡不住侵略者的新式枪炮。以及主张八里桥之败却对“师夷长技以制夷”有了进一步认识。

学者胡世芸认为僧格林沁在第三次大沽口之役中已经知道冷兵器不能抵抗新式兵器,就不该督率马队与联军决一野战,是他的无知和错误使官兵付出惨重的代价,僧格林沁丧师误国难逃其咎,但与主和派也不可同日而语。

八里桥之战伤亡数据

八里桥之战伤亡数据

《拿破仑三世和他权力的顶峰》记载: 第272-278页是关于八里桥战役的,第276页提到法军死亡3人,伤18人;英军死2人,伤29人。清军损失超过1200人。同时缴获了“大量的火炮,一堆弓,箭和箭囊,上千把火绳枪,很多旗帜,里面有僧格林沁的皇家大旗,落入了胜利者的手中。”

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。