-

索绰络·宝鋆 编辑

宝鋆(1808年1月25日—1891年9月5日 ),索绰络氏,字锐卿,号佩蘅,晚号群玉山樵 (字号有不同说法),室名吟梅阁、自怡悦斋, 满洲镶白旗人, 世居吉林(今吉林省吉林市 ),晚清政治人物。

宝鋆是道光十八年(1838年)进士,咸丰年间几经浮沉,官至总管内务府大臣,于英法联军进犯京师时协助巡防,并因谏阻咸丰帝修葺避暑山庄获谴。辛酉政变后,在军机处行走,并充总理各国事务大臣、体仁阁大学士。光绪年间晋为武英殿大学士。甲申易枢后休致,光绪十七年(1891年)病逝,享年八十五岁。 谥文靖,入祀贤良祠。 其早年诗作见《佩衡诗钞》及《佩蘅诗草》 ,后人又辑有《文靖公遗集》《文靖公诗钞》等。

宝鋆早年以果敢任事闻名,自辛酉政变后与奕訢、文祥等共同主持枢务,是洋务派在清廷中央的代表人物之一, 对于兴办同文馆、重用汉员及调和满汉矛盾、处理对英美的外交等事务均发挥过积极作用;此外,他还长期主持文教诠选,并参与主持了咸丰、同治两朝《实录》及《筹办夷务始末》等文献的编纂。 然而其当政后期的操守也存在缺憾,并招致“贪鄙” “不满人口” “专说浮话” 等的批评。

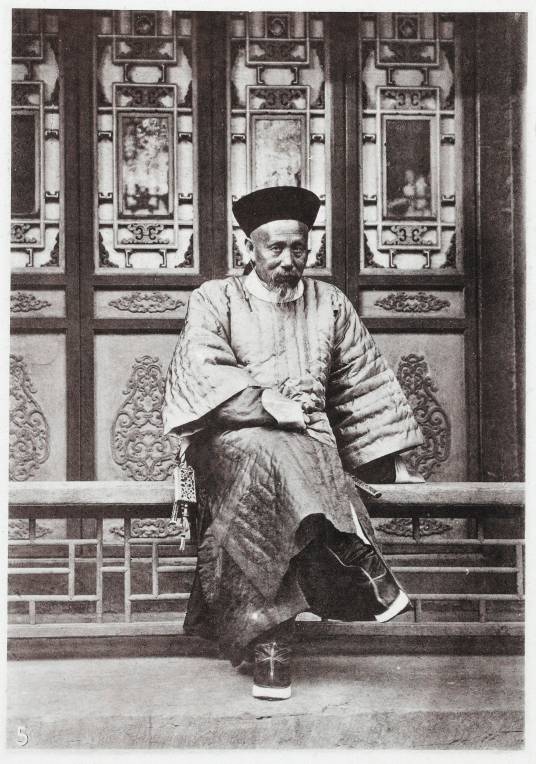

(概述内图片:宝鋆在总理各国事务衙门,约翰·汤姆森摄 )

别名:佩公、宝相/宝相国、Paou-keun(威妥玛拼音)

字:锐卿(一说锐卿为其号)

号:佩蘅,晚号群玉山樵(一说佩蘅为其字)

所处时代:清朝

民族族群:满族

出生日期:1808年1月25日

逝世日期:1891年9月5日

主要成就:参与辛酉政变;洋务运动在清廷中央的主要领导者之一

主要作品:《文靖公遗集》12卷等

本名:索绰络·宝鋆

谥号:文靖

旗籍:满洲镶白旗

祖籍:吉林(今吉林省吉林市)

通籍春官

嘉庆十二年十二月二十八日(1808年1月25日),宝鋆出生。 道光三年(1823年),宝鋆与麒庆同补“博士子弟员”。道光十七年(1837年),宝鋆中举。道光十八年(1838年),宝鋆中进士, 被分到了礼部主事之位,候缺补官;道光二十三年(1843年),正式补官。道光二十六年(1846年),宝鋆充任玉牒馆纂修。道光二十七年(1847年),宝鋆被拔擢为詹事府右春坊右中允。道光二十八年(1848年),宝鋆转任詹事府左春坊左中允。道光二十九年(1849年),宝鋆在京察中获一等,同年九月即升任翰林院侍讲。

简在帝心

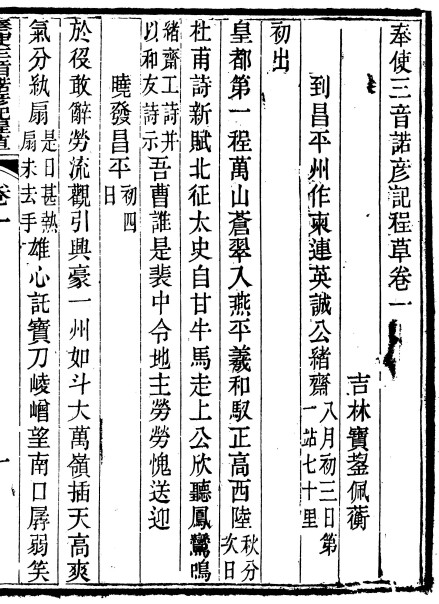

宝鋆关于前赴三音诺颜部的记录

宝鋆关于前赴三音诺颜部的记录

咸丰二年(1852年)七月,宝鋆转任翰林院侍读学士。 十二月,因太平天国运动已波及湖南,宝鋆上疏,称要镇压太平军,应让临近湖南的各省督抚按嘉庆年间平定白莲教起义的做法,共同施行坚壁清野的策略。 这一建议,得到咸丰帝的认可。

咸丰四年 (1854年)五月,宝鋆以翰林院侍读学士身份充任日讲起居注官。 同年,宝鋆奉旨前往蒙古三音诺颜部致奠(此前一年,该部车林多尔济汗去世) ,期间能洁身自好、谢绝馈赠,赢得了各部的尊重。十二月十五日(1855年2月1日 ),咸丰帝升宝鋆为内阁学士。

咸丰五年(1855年)十一月,宝鋆升任礼部右侍郎。 同年十二月二十八日(1856年2月4日),以正使身份完成册封婉贵人索绰罗氏为婉嫔的仪式。 咸丰六年(1856年)五月,宝鋆兼任正红旗蒙古副都统。

咸丰七年(1857年)二月,宝鋆调任户部右侍郎,兼管钱法堂事务。 一说在此前后,宝鋆开始接近恭亲王奕訢。 (另说两人友谊系在北京议和期间结成) 咸丰八年(1858年)三月,宝泉局炉棚起火,咸丰帝令将宝鋆、杜䎗等户部官员交部议处。 事后,宝鋆等请另购民房,改地设炉,以节经费,获准。

咸丰八年(1858年)八月,宝鋆受命参与查处顺天府乡试弊案。 同月,被任命为浙江乡试正考官。 然而在浙主持乡试期间,宝鋆等破例增收了一名举人,咸丰帝因此严责宝鋆,命交部议处。 后宝鋆被降一级,仍留任。

咸丰九年(1859年)七月,宝鋆又受命与府尹董醇一同监临顺天乡试。 十月,因“五宇官号欠款”等案再被交部议处。 十一月,改为察议。 同月,又因旗务案件被部议降二级调用,咸丰帝“加恩改为降四级留任”。

巡防劳勚

主词条:辛酉政变,第二次鸦片战争

咸丰十年(1860年),宝鋆受命去天津验收海运漕粮,后又去通州视察,发现漕运中的不少弊病。宝鋆遂疏请严定杜弊章程, 并对有过错的官员加以弹劾,咸丰帝依所请加以惩办。 后宝鋆与时任户部尚书肃顺一同升为总管内务府大臣。 海运漕粮验收完竣后,宝鋆并获议叙, 然不久又因户部奏销案被交部议处。

这时,正值英法联军内犯,咸丰帝酝酿逃往热河(今承德),军机以下诸官曾联名上疏劝谏咸丰帝不要出逃,咸丰帝反问此疏系何人执笔,诸官以宝鋆主稿为答复,最终咸丰帝仍执意出逃, 宝鋆则于危局中留京,弹劾不称职的官吏, 协助巡防。 期间,咸丰帝命提库银二十万两,修葺行宫。宝鋆认为国用方亟,坚持反对。咸丰帝大怒,先以宝鋆请求分任差遣是推卸责任为由予以严谴, 又适逢宝鋆管辖之三山(一说为玉泉山、香山、瓮山) 被英法联军劫掠,再降诏深切谴责,并将宝鋆降五品顶戴。 不过,由于在英法联军肆虐京城的时候,宝鋆不以个人进退为虑,全心守城巡防,多立功劳,加之外侮当前、正是用人之际,咸丰帝又将宝鋆官复原职,并兼镶红旗护军统领,复兼署正红旗汉军都统、左翼前锋统领。

咸丰十一年(1861年)夏,咸丰帝病逝,遗诏肃顺等八人为赞襄政务王大臣。然而,肃顺等与两宫皇太后、尤其是慈禧发生了尖锐矛盾,两宫太后遂与奕訢共同发动辛酉政变。一说在政变前夕,宝鋆曾秘密接见慈禧的心腹太监安德海并获两宫太后共署的懿旨,随后将懿旨密呈恭亲王奕訢,促使奕訢赶往承德与两太后密谋;另说奕訢回到京师时,也曾与宝鋆等心腹筹划一切。 同年十月,在政变胜负已分的情况下,宝鋆进入军机处、在军机大臣上行走, 同月又获赏“在紫禁城骑马” (参见词条“紫禁城内骑马”),旋即充任总理各国事务大臣。

儤直枢垣

主词条:洋务运动

同治元年(1862年),宝鋆由户部右侍郎转任户部左侍郎, 兼任右翼前锋统领。 不久,擢升户部尚书。 同年,他还曾署理正白旗满洲都统、 兵部尚书 等职,并于十一月二十六日(1863年1月15日)受命兼任镶蓝旗蒙古都统。

同治二年(1863年),宝鋆由镶蓝旗蒙古都统调任镶蓝旗满洲都统。 四月,任殿试读卷官。 同年十一月二十七日(1864年1月7日),宝鋆作为户部尚书在寿庄和硕公主府内办事时,首领太监张玉苍对宝鋆出言不逊。经宝鋆奏劾,清廷依律惩处了张玉苍。

同治三年(1864年),太后命大臣轮班进讲《治平宝鉴》,进讲者中包括了宝鋆。夏,湘军经苦战,攻克了太平天国的“天京”(即江宁,今南京)。宝鋆翊赞有功,加太子少保衔,赐花翎。

同治四年(1865年),又命佩带内务府印钥。后宝鋆请辞,获允。

同治六年(1867年),候选直隶州知州杨廷熙上疏请求撤销同文馆,并提及恭亲王、宝鋆等专擅挟持。宝鋆等闻奏,请罢职,听候处理。太后温诏慰留,勉励宝鋆等不避嫌疑,不要以浮言影响政务。

同治七年(1868年),捻军被平定,身在中枢的宝鋆加军功二级。

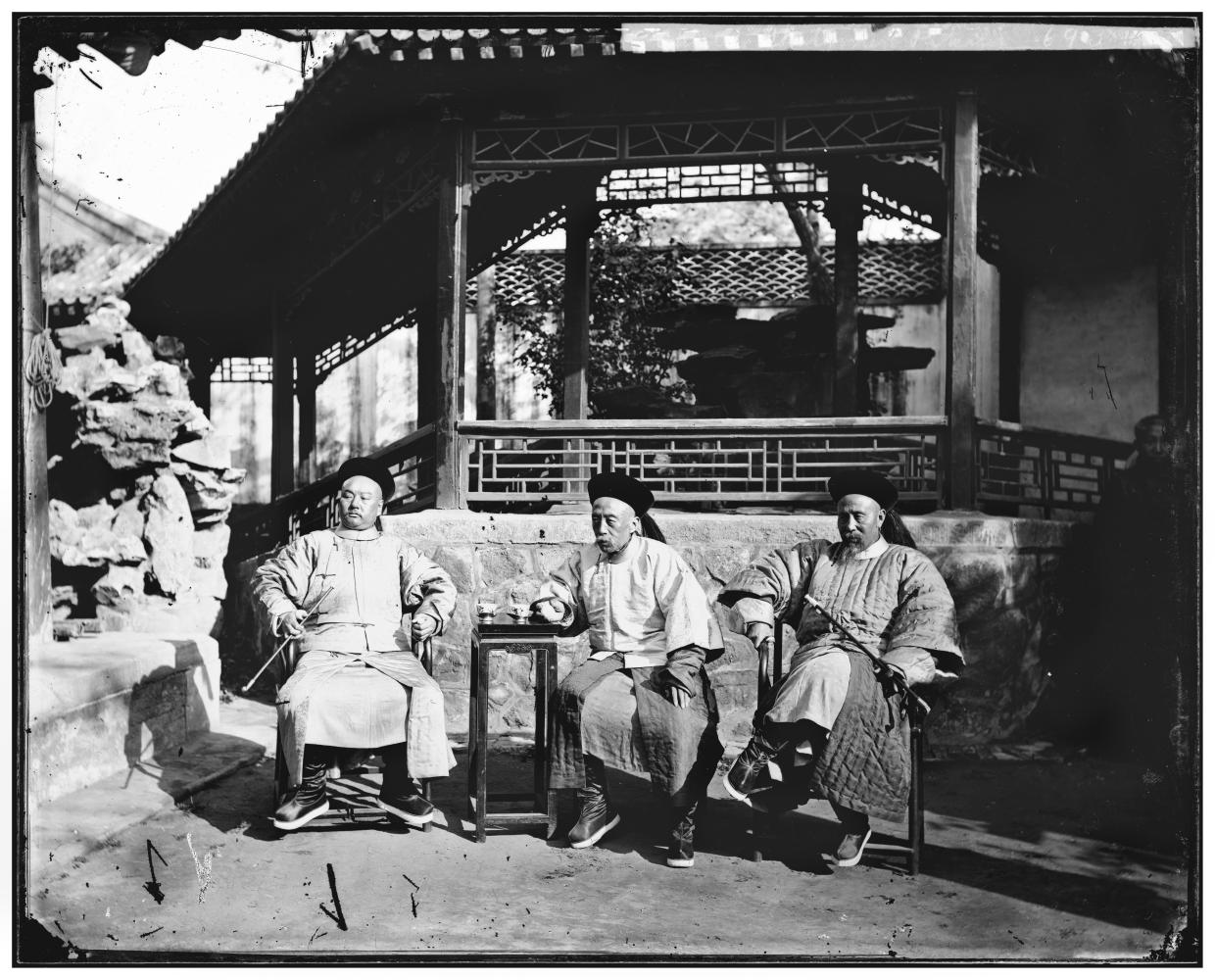

成林、文祥、宝鋆在译署(左起,John Thomson摄)

成林、文祥、宝鋆在译署(左起,John Thomson摄)

同治十一年(1872年),宝鋆转任吏部尚书。同年因同治帝大婚,普天同庆,嘉奖朝臣,宝鋆加太子太保衔。

同治十二年(1873年),宝鋆兼任翰林院掌院学士。

同治十三年(1874年),同治帝亲政,仍信任宝鋆,以吏部尚书协办大学士,又调为兵部尚书. 拜体仁阁大学士,管理吏部。同年同治帝驾崩。由载湉继皇帝位,是为光绪帝。两宫太后再次垂帘听政。宝鋆仍居枢臣之位。

光绪三年(1877年),宝鋆晋升为武英殿大学士。

光绪四年(1878年),因清军收复新疆之战获成,清廷嘉奖朝臣,宝鋆也获优叙。 同年,编修何金寿因全国大旱成灾,上疏弹劾枢臣,以为他们坐视造成饥馑,实不称职。懿旨虽斥责恭亲王、宝鋆目击时艰而无补救之法,但加恩不予处理,而是慰言留任。

光绪五年(1879年),因宝鋆题写同治帝神主,加太子太傅。同年宝鋆主持编纂的《同治实录》告成,清廷又加赐其子景沣晋秩郎中,其侄景星也被赐举人。

西山晚景

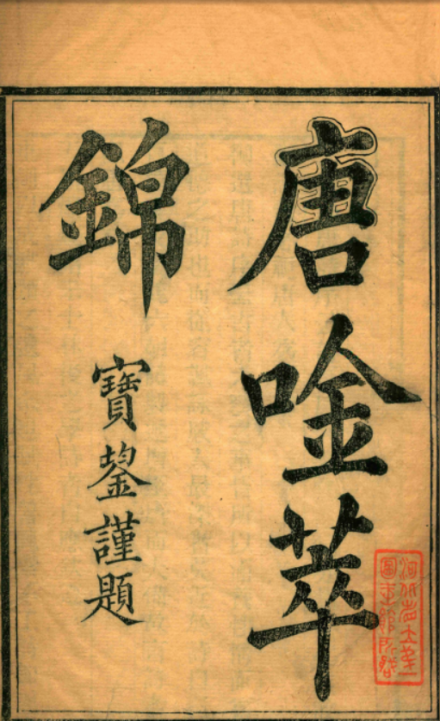

宝鋆为恭亲王《萃锦唫》题字

宝鋆为恭亲王《萃锦唫》题字

光绪七年(1881年),詹事府左春坊左庶子陈宝琛借当时天象异动专折弹劾宝鋆。他说: 天有灾异例应处理大臣,汉朝已有先例,应罢免大臣宝鋆以合天意。此前宝鋆跟随恭亲王得居高官。奕訢主持朝政以后,慈禧以政权日益巩固,对他渐怀戒心,屡次削权,但因宝鋆机智,尚需任用,所以陈宝琛上疏后,太后下旨,说宝鋆在军机大臣任上有几年了,还不曾有过失,陈宝琛指控他“畏难巧卸,瞻徇情面”查无实据,其弹劾是因平时议事未能和衷共济所致。谕旨不予宝鋆任何处分,而是勉励他恪矢公忠、殚精竭虑、力戒因循积习。

光绪十年(1884年),清军在中法战争中失利。三月,慈禧太后最终借此发难,将军机大臣自恭亲王以下同日斥罢,因该年系甲申年,这一事件又称“甲申易枢”。罢斥奕訢、宝鋆等人的上谕中称:“恭亲王奕訢、大学士宝鋆,入直最久,责备宜严,姑念年老,特录前劳,全其末路。”最终,奕訢保住了亲王之位,宝鋆则以原品休致。 光绪十二年(1886年),清廷“加恩”,令宝鋆改以大学士致仕,享受半俸。 光绪十五年(1889年),又对宝鋆“赏食全俸” 。

宝鋆致仕期间,不时偕同恭亲王居西山游览唱和。 这一时期,诗书是宝鋆纾解心中愤懑的途径。例如,在光绪十一年(1885年)所写的《鉴园遣兴三十首》中宝鋆藉物抒怀,借景志慨,有“积感深于海,抛杯泻玉缸”等语。

光绪十七年八月三日(1891年9月5日),宝鋆去世,享年八十五岁 (虚岁)。同月八日(9月10日),清廷褒奖其“忠清亮直,练达老成”,遣贝勒载滢前往致奠,并追赠他为太保,准其入祀贤良祠,且令赐谥;宝鋆的子孙也得到照顾,儿子景沣升为四品京堂,孙子荫桓赐为举人。后清廷将宝鋆的谥号定为“文靖”。其各项饰终仪典,同那些卒于任上的大学士、军机大臣一样。

政治

宝鋆像

宝鋆像

自辛酉政变后至甲申易枢止,宝鋆位居中枢二十余年,是晚清任职时间最长的军机大臣之一, 与军机大臣文样同为恭亲王奕訢的最重要的助手。 有观点批评这一阶段的宝鋆虽有才能,但对恭亲王阿谀逢迎,没有自己的建树。 也有观点认为,宝鋆在一些关涉政局的重大问题上还是有自己的见解的,且“能见其大”。 他与西方来华学者接触较多,对西方科学表示一定的兴趣。 在协助奕訢推进洋务运动的过程中,他卓有成效, 尤其是支持开办同文馆,批评反对开馆的大学士倭仁等。 宝鋆等对恭亲王奕訢兴办洋务的支持,也影响到晚清政局,不同政治派系逐渐分化, 尤其是宝鋆等所在的“洋务派”与反对洋务运动的“顽固派”形成对立。

在人事方面,除多次担任会试主考官外,宝鋆也多次主持京察。 他主张重用汉人,据何刚德《春明梦录》记载,捻军未平时,满汉官员曾有矛盾,宝鋆则对奕訢表示:“我们满洲特一洲耳,虽有人才,何能与汉人十八省比?” 学者董守义认为,宝鋆“是满族大官僚中主张放弃民族压迫政策最力的人之一,对奕䜣坚定地重用汉族地主阶级人才有良好作用”。 然而,据沃丘仲子《现代名人小传》记载,宝鋆在谦让汉员的同时,也在人事荐举的过程中贪财纳贿。

宝鋆也曾参与晚清若干案件的查办或某些争议事件的廷议,也能提出个人见解,例如在军机大臣李鸿藻为嗣母丁忧的问题上,他认为李鸿藻是无可非议的。 总体而言,学者谢俊美认为,《清史稿》关于宝鋆“偕文祥和衷翊赞,通达政体,知人让善,恭亲王资其襄助”的描述,是比较客观、接近事实的。

外交

主词条:马嘉理案,中美续修条约

光绪元年(1875年)“马嘉理案”发生后,宝鋆、沈桂芬等在与英国公使威妥玛的谈判中据理力争,威妥玛恼怒而中止谈判。后清政府改派李鸿章与威妥玛谈判,解决了争端。

光绪六年(1880年),宝鋆、李鸿藻等同美国使臣安吉立就修改《中美续增条约》进行谈判,签订了《中美续修条约》和《中美续补条约》,其中规定了保护在美华工权益的条款。

文教

任职中枢期间,宝鋆曾主管文教方面的事务。据《清史列传》统计,宝鋆自咸丰五年(1855年)以后,曾充任“顺天及各直省举人覆试阅卷大臣,贡士覆试阅卷大臣,殿试读卷官,进士朝考阅卷大臣,庶吉士散馆阅卷大臣、考试试差阅卷大臣、考试汉荫生阅卷大臣,考试汉教习阅卷大臣,拔贡朝考阅卷大臣凡二十一次”。

宝鋆也参与兴复教育,除了支持兴办京师同文馆外,也参与筹议整顿国学和八旗官学。他曾与翁同龢、李鸿藻等上《复陈官学情形折》,提出修整校舍、增加教酬、增加“膏火”、面向社会募集资金与图书、改进监生分配事宜等建议。经多年努力,国学面貌大有改观。

官修文献上,宝鋆除早年参与编纂《清宣宗成皇帝实录》 外,还担任过翰林院掌院学士、国史馆总裁并任《清文宗显皇帝实录》总裁官之一、 任《清穆宗毅皇帝实录》监修总裁官, 主持纂辑了前述《清文宗实录》、《清穆宗实录》,以及咸丰、同治两朝《筹办夷务始末》等书。

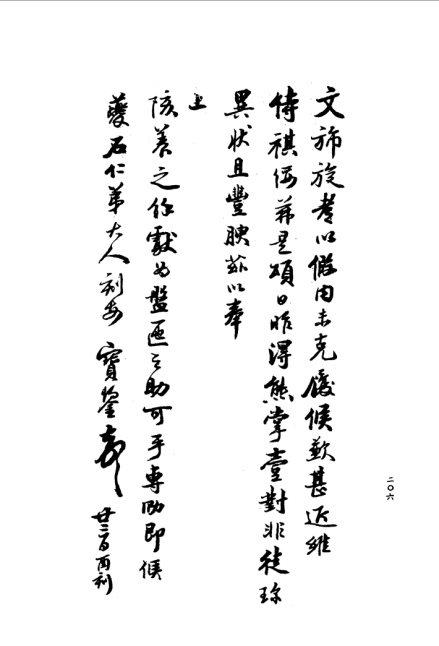

宝鋆手迹

宝鋆手迹

郭嵩焘:小鲁言京师清议,谓沈经笙阴险,宝佩蘅贪鄙,景秋坪有宝佩蘅之贪鄙而无其爽快,王夔石有沈经笙之阴险又不及其清廉,持论颇确,亦不得谓京师竟无清议也。

李鸿章:佩公专说浮话,不管实事。

光绪帝:①致仕大学士宝鋆,忠清亮直,练达老成。②服官三十馀年,夙夜宣勤,靖共(即“靖恭”)匪懈。

何刚德:旋即大用,与恭忠亲王、文文忠公(祥)同心夹辅,蔚成中兴,不得谓非一时之盛也。

崇彝:才极聪强,善于谲谏,为军机大臣二十余年,恭邸倚为左右臂。当咸丰朝,因公尝与肃顺抗,故颇负直声云。

赵尔巽等《清史稿》:①宝鋆自同治初年预枢务,偕文祥和衷翊赞,通达政体,知人让善,恭亲王资其襄助,至是朝列渐分门户。②文祥、宝鋆襄赞恭亲王,和辑邦交,削平寇乱。文祥尤力任艰钜,公而忘私······宝鋆明达同之,贞毅不及,遂无以镇纷嚣而持国是。

字号别名

宝鋆的字号,存在不同说法。《枢垣纪略》《清史稿》均称其字“佩蘅” ,但出自宝鋆门下的何刚德则称“佩蘅”为其号 ;此外,黄遵宪、曾国藩等人的文字中,又以“宝佩珩” 称呼宝鋆,一说佩珩亦为其字。 “锐卿”也是宝鋆的字号之一,但究竟是其号 还是其字 ,同样说法不一。根据宝鋆之子景沣所作《行述》,则宝鋆字锐卿,号佩蘅,晚号群玉山樵。

宝鋆并曾命名其居室曰吟梅阁、自怡悦斋, 还有说法称,“东宫”、“鉴园”为宝鋆别号。

宝鋆久居大学士之职,尽管并非明以前所谓“宰相”,但明清以“宰辅”作为对大学士的尊称, 尤其是清代大学士位居一品、有时也被视为“宰相之职” ,故有文献用“宝相”或“宝相国” 之类的说法尊称宝鋆的。又因宝鋆曾任户部侍郎等职,故有“司农”之称 。也有人截取宝鋆字号加以称呼,如李鸿章曾以“佩公”指代宝鋆。 还有人因不同的人际关系而对宝鋆使用不同的指称,如在何刚德即因科场师生关系而在《春明梦录》中以“宝师”称呼宝鋆。

名园遗恨

主词条:火烧圆明园

咸丰十年八月二十二日(1861年10月6日),圆明园遭英法联军攻占。宝鋆当日在北京城中协防,晚间遥见西北方有火光(学者单士元推测,当晚联军是先焚烧海淀街市,后焚烧园内的一部分建筑) ,大为惊骇,次日知英法联军已于前日闯入圆明园,后又派员调查,初步探知园内情形,遂奏闻咸丰帝。 嗣后,在《奏禁园被抢印信遗失折》中,宝鋆奏明万寿山清漪园、玉泉山静明园以及香山静宜园的情况, 并再次述及圆明园遭劫情形。 这两份文献,被学者单士元视作“最先报告英法联军毁劫圆明园的文献”,他并指出,面对奏报,逃避承德的咸丰帝非但不知羞愧,反而还归咎宝鋆等人。

枢臣谑语

据何刚德《春明梦录》载,宝鋆任职中枢期间,一日临近散值时如厕,归来时恭亲王还在等他。见面后恭亲王便笑问道:“往何处撇宝去?”“撇宝”二字,是当时北京对如厕的谑称。宝鋆针锋相对,答道:“那(哪)里,是出恭。”又一日,恭亲王从太庙出来,指着庙碑下的赑屃,对宝鋆说:“汝看这个宝贝。”宝鋆字佩蘅(原文称“号佩衡”),“贝、佩”音近,恭亲王以此为戏。结果宝鋆应答道:“这也是龙生九子之一。”此处不仅用了既有的“龙生九子”的典故,而且奕訢正是道光帝的九个儿子之一。 何刚德认为,当时枢臣见面闲谈时,多掺杂以此类玩笑话,用意在于担心一旦在闲谈中说到正事,会导致泄露机要,并认为这也是古人“不言温室树”的用意所在。 (《花随人圣庵摭忆》并收此事)

又晚清作家李伯元《南亭笔记》称,左宗棠入掌军机时,与宝鋆相处甚欢。一日,左宗棠同宝鋆开玩笑说:“我在外地荡平发捻(指太平天国和捻军),凡七十三岁之老贼,被我所杀者,不知得有多少。”当时宝鋆已七十三岁。宝鋆笑着回答说:“您哪里知他们就是七十三岁?或许仅只七十岁呢?”左宗棠当时正是七十岁,为宝鋆的答语捧腹。 (按:近代文史研究者秦翰才指出,宝鋆与左宗棠实不相和合)

所谓雅贿

位于马大人胡同宝鋆宅邸旧址的一五六中学

位于马大人胡同宝鋆宅邸旧址的一五六中学

按,光绪七年(1881年)胡雪岩确有协助左宗棠借洋款之事,不过该笔借款并非三百万两,而是四百万两。 又,宝鋆早在同治十一年(1871年)已由户部尚书调任吏部, 光绪七年(1881年)已不在户部尚书任上;不过宝鋆的确家资颇丰,一说八国联军侵华时,联军中的日军曾掠走藏在宝鋆府井内30万两白银。

祖辈:祖父德明阿,祖母伊尔根觉罗氏。

父辈:父长春,母舒穆禄氏。

堂兄:麟魁, 官至协办大学士、兵部尚书、陕甘总督(署理) 。

胞弟:宝鋆在兄弟四人中居长,其有胞弟三人。宝福,景沣生父;宝栴;宝森 ,张佩纶曾质疑其获特荐是因系宝鋆之弟之故,对其加以弹劾, 后其在盛京刑部侍郎任上乞休, 先于宝鋆而卒。

子:景沣,过继子, 曾任广州将军, 后调总管内务府大臣、正黄旗蒙古都统等职, 《清史稿》称其谥诚慎。

孙:荫桓,光绪二十四年(1898年)进士,历官国子监司业,改乾清门一头等侍卫。

祠庙

宝鋆去世后,入祀北京贤良祠。 后吉林籍诗人徐鼎霖在北京地安门附近筑“吉林先哲祠”,也将宝鋆列为其中的十四位吉林贤良之士之一。

故居

宝鋆在北京大佛寺东街原有一处宅邸,后又购得位于马大人胡同西口路北的那彦成旧宅,但并未入住。光绪十七年(1891年)宝鋆去世,其灵位在新宅供奉。光绪二十六年(1900年)庚子事变后,其子景沣迁居于此,该宅又称“景大人府”。后屡经变迁,1947年成为崇慈女中的校园用地,该校也屡次更名,1972年后为“北京市第一六五中学”。

《清史列传·卷五十二·大臣画一传档后编八》

《清史稿·卷三百八十六·列传一百七十三》

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。