-

丁未政潮 编辑

丁未政潮是指1907年(按干支纪年为丁未年)清朝最高统治集团内清流派与北洋派之间的党争,也是晚清政局的一次大重组。1906年后清廷开始启动政治体制改革,北洋派欲抢夺先机,虽在官制改革中受挫,但到1907年时又将东三省收入囊中;清流派早已对北洋派的贪腐跋扈十分不满,于是在清流派领袖、军机大臣瞿鸿禨的策划下,四川总督岑春煊进京向慈禧太后控诉北洋派,并运动言官上书造势,开启了清廷高层的激烈政斗。北洋派领袖、直隶总督袁世凯及其后台庆亲王奕劻玩弄手段,化险为夷,并使慈禧太后贬斥瞿鸿禨、岑春煊等一干清流派官僚,取得了政斗的胜利。丁未政潮表面上是北洋派获胜,实际上慈禧却扶植满洲亲贵势力来牵制北洋派,最终导致了宣统年间亲贵集权的局面。

中文名:丁未政潮

定义:清流派与北洋派之间的党争

发生时间:1907年

慈禧太后在重用庆亲王、袁世凯的同时,利用其他三股势力对其加以牵制,采取“异论相搅”的手段,以保持她的最高统治地位。各派关系也非不共戴天,在对立的同时又不乏勾结,这在除了清流势力以外的三派之间尤为明显。而在野的以张謇、郑孝胥为首的国内立宪派和以康有为、梁启超为首的海外立宪派,甚至矢志反清的革命党人,都在不同程度上涉入清廷统治集团的内斗,这在后来的丁未政潮中有充分体现。

庚子以降,北洋、清流两大派别便互相攻讦,渐成水火。其中影响较大的有:奕劻、袁世凯借西征军费报销陷害岑春煊案(1904年);御史蒋式惺揭露奕劻存巨款于汇丰银行案(1904年);岑春煊揭发粤海关道周荣曜贪污并贿赂奕劻案(1904年);御史张元奇弹劾奕劻次子载搏挟妓宴饮于市案(1905年),瞿鸿禨借印花税攻击袁世凯案(1905年),等等。

1906年9月1日,清廷在内外压力下宣布预备立宪,自此开启了君主专制政体向君主立宪政体的转化。任何政治改革都含有权力再分配的因素,它为各种政治势力的发展壮大均提供了机遇和可能,各派政治力量无不力图把握和运用这一机会。北洋派与清流派都想扮演倡导立宪的主角,博取时望,排斥对手。要执立宪运动之牛耳,首先需要控制立宪组织。仿行宪政诏书刚一颁发,时任两广总督的岑春煊即插足于上海这个近代中国立宪力量最活跃的地区,鼓动成立了国内第一个立宪社团——预备立宪公会,由岑春煊的老部下郑孝胥出任会长,岑春煊为不言自明的后台老板。在立宪团体的筹组活动上,清流派拔得头筹。袁世凯也不甘示弱,亲自出马,向立宪派的一些头面人物频送秋波,屡屡宣称“官可不做,宪法不能不立”,企图收揽人心,挖清流派的墙角。

1906年9月6日,清廷颁布改革官制上谕,以此作为筹备宪政的起步。官制改革直接关系到官僚们的切身利益,有关各派均紧急动员起来。其中,北洋集团野心最大,他们不加掩饰地想统揽中枢,提出了以责任内阁取代军机处的方案,并内定奕劻当未来的内阁总理大臣、袁世凯当副总理。清流派表面悄然,实际私下活动相当频繁。其时,清廷谕令几省督抚派员入京参议官制改革,岑春煊乘机派亲信同乡于式枚进京,向瞿鸿禨递交了岑处的密电号码本,瞿、岑之间的联系变得更加方便。 11月6日,清廷公布中央官制,北洋集团的责任内阁方案被瞿鸿禨等人说动慈禧太后全盘推翻,军机处保留未动,吏部尚书鹿传霖、陆军部尚书铁良、民政部尚书徐世昌、学部尚书荣庆均出枢垣,原军机仅留奕劻、瞿鸿禨,后又续添大学士世续、广西巡抚林绍年。官制改革还使袁世凯被迫辞去八项兼差,交出北洋四镇军权,北洋集团实力大幅削弱。在这种背景下,北洋和清流两派的终极对决不可避免地发生了。

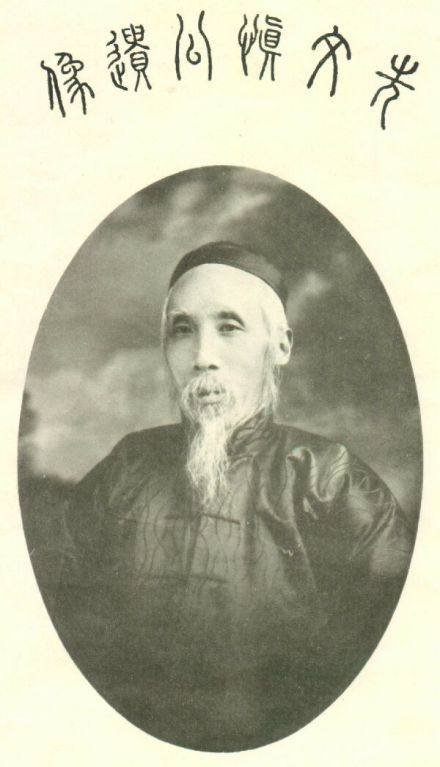

春煊进京

岑春煊

岑春煊

岑春煊料到这是北洋集团排挤他的手段,故不去昆明就职,却跑到信息交通灵便的上海。“始而诈病,继请出洋,终则要索清廷,让借洋款” ,意在坐观形势,伺机而动。清廷无奈,1907年3月3日,改调岑春煊为四川总督,并指令他毋庸进京请训。岑春煊根本不吃这套,他继续在上海观察政局,而后与瞿鸿禨秘密约定,在西上四川赴任时改道入京,以展开扳倒庆、袁的运动。

3月30日,邮传部尚书张百熙病故,留下一个肥缺,为各派尤其是北洋所垂涎。4月20日,东三省官制发表,总督为徐世昌,奉天巡抚为唐绍仪,署吉林巡抚为朱家宝,署黑龙江巡抚为段芝贵,是清一色的北洋班底。北洋揽权,肆无忌惮,任命一宣布,就引起朝野强烈反响,清流派攻击北洋派的时机趋于成熟。

这时,岑春煊以赴川就任为名,自上海乘船到武汉,旋具折电请“顺道”觐见,因料到该折必被庆、袁等人驳回,所以不等朝廷回电,便坐火车沿京汉铁路北上,途中瞿鸿禨的同乡御史赵启霖专程赶到保定车站迎候,并陪同进京。 5月1日夜,岑春煊到达北京,次日凌晨诣阙面圣,正式拉开了“丁未政潮”的大幕。

清流猛攻

瞿鸿禨

瞿鸿禨

除了岑春煊利用他所受的恩宠来影响慈禧以外,清流派还组织了另一条战线,即由瞿鸿禨指使御史赵炳麟、江春霖、赵启霖(人称“三霖公司”)为首,运动言官上疏言事,并发动报刊舆论助阵。他们抓住了庆、袁的另一把柄——“杨翠喜案”。1907年5月7日,赵启霖上折指控袁世凯亲信段芝贵以12000金于天津买歌妓杨翠喜献给奕劻之子载振,又从天津商会王竹林措十万金作为奕劻的寿礼,因此而由一介道员跃升巡抚。慈禧得悉后勃然大怒,当即下令撤去段芝贵的署黑龙江巡抚之职,并命醇亲王载沣与大学士孙家鼐确查此案。

至此,清流派处于攻局,北洋派处于守局,似乎大有变天之势。庆亲王奕劻被岑春煊弹劾,“情形甚险” ,慈禧甚至酝酿了开缺奕劻的计划;京津坊间又纷纷传言,将以岑春煊代袁世凯为直隶总督。庆、袁开始使劲浑身解数,对瞿、岑展开反击。

庆袁化险

“杨翠喜案”被清流派御史揭露以后,载振急忙密潜天津,与袁世凯筹商对策,袁世凯当即派部下将杨翠喜接到天津,又让他人冒领杨翠喜,并操纵《大公报》和《顺天时报》煞有介事地登出更正“杨翠喜案”的文章。 等到载沣、孙家鼐派员到天津查访时,一切都已安排停当。杨翠喜变成天津盐商王益孙买的使女,而且立有“字据”为证,商会总理王竹林也宣称,自己根本拿不出这么多钱借给段芝贵去送礼。一桩言之凿凿的公案居然查无实据。

庆亲王奕劻

庆亲王奕劻

言官本有“风闻言事”的特权,但赵启霖竟然因弹劾权贵而落职。一时舆论哗然,台谏方面的反应最为强烈。由瞿鸿禨的门生汪康年主办的《京报》特刊布消息:“言官大会于嵩山草堂,谋联衔入告赵御史声援。”5月19日,御史赵炳麟上疏称,言官不宜获罪,言路不宜阻遏,并以挂冠辞职相抗议。 御史恽毓鼎也拟“言官不当反坐”折,反对将赵启霖革职。 5月23日,江春霖再次上奏,详细分析了载沣、孙家鼐覆奏中的种种疑窦,要求朝廷将该案推倒重查。

但这些攻击不过是强弩之末,奕劻等人的地位已经恢复稳定。在政潮翻动中,奕劻等得以脱出逆境,除大学士孙家鼐、东三省总督徐世昌、察哈尔都统诚勋等人说情外 ,很关键的还有两个人。一个是大学士军机大臣世续,他与庆、袁的关系本来密切,又担心瞿、岑见用,“徒苦老庆(奕劻),于满人无利”,所以在“杨翠喜案”发后的一天“独对”时,指出奕劻与岑春煊“素有嫌怨”,使“慈意稍为之解”。另一个是奕劻之女四格格,她是慈禧面前的红人,“朝夕为其父兄泣陈冤屈”。 当然,更重要的是,北洋派的实力远远超过清流派,慈禧也没有最后下定决心摈弃北洋。

政潮结束

清流派的攻势被瓦解以后,庆、袁开始全面反攻。第一步是排岑。岑春煊到京初始,慈禧准其随时入见,他亦不推辞,屡屡求见或上奏疏,放言无忌,使朝野频生波澜,慈禧因而渐有“倦勤之意”。 庆、袁趁机施展谋略,让两广总督周馥、闽浙总督松寿接踵电奏饶平、黄冈、钦廉等地匪患难平。5月27日,奕劻向慈禧“独对”,极力夸大两广军情,声称非岑春煊不能平定,提出让岑春煊重任两广总督,得到慈禧同意。 随即岑春煊出任粤督的上谕明发,任邮传部尚书仅只25天的岑春煊被排挤出京。岑春煊又惊又气,大嚷:“朝廷用人如此!既有今日,则当时何必移我滇与蜀?” 随即上折,托病不愿赴任。清廷再谕其赴任。岑春煊想面圣挽回,亦被慈禧三言两语匆匆打发,岑春煊自知不能在京城容身,又不愿忍气赴粤,只有重施故技,以养病为名重蹈沪上,伺机而动。

袁世凯

袁世凯

最后一步是陷岑。清流派失势,但岑春煊尚挂有两广总督之职,况且他不甘寂寞,临出京前又连上十数通奏折,遍议朝政。为彻底消弭后患,北洋集团决定置岑春煊于万劫不复之地。6月1日,北洋一党羽侦知岑春煊将赴上海,便向偏袒北洋派的两江总督端方发出密电:“西林岑春煊假满即出京,无他意,亦不容其旁规”。 7月8日,御史陈庆桂参奏岑春煊“屡调不赴,骄蹇不法,为二百余年来罕见”。附片中列举岑春煊“贪、暴、骄、欺”四大罪,还有多处牵连到盛宣怀(当时是袁世凯的政敌),说岑、盛倚仗权势合资经营企业。 折中还提到岑春煊与“逆党”康有为、梁启超、麦孟华等有关系,并且多次“礼招”麦孟华“赞幕府”。 但折上后,慈禧只是将词连盛宣怀的两条摘出交端方密查(盛宣怀时在上海),而把弹劾岑春煊的内容留中。北洋见不能撼动慈禧对岑春煊的信任,于是采取更有力的杀手锏,即策划了“伪造相片事件”。两江总督端方通过袁世凯亲信上海道蔡乃煌合成了一张岑春煊与康有为、梁启超、麦孟华等人在《时报》馆前的合影,交给庆、袁,由奕劻在“独对”时面呈慈禧,慈禧看后震怒,当即罢免岑春煊的官职。

然而,学者郭卫东根据恽毓鼎留下的《澄斋日记》认为,导致岑春煊被罢官的原因并非“伪造相片事件”,而是1907年8月10日恽毓鼎所呈递的奏折,弹劾岑春煊滞留上海,内结康梁,外“借日本以倾朝局” ,并以最近日本利用韩国“丁未七贼”逼迫大韩帝国高宗李熙退位为警戒,这戳中了当年慈禧被外国逼迫归政光绪帝的痛处,才导致她失去了对岑春煊的信任,于8月12日传旨开缺岑春煊。而恽毓鼎的这封奏折,也很有可能是北洋派嗾使的。开缺的谕旨只是提“岑春煊著开缺安心调理”,没有像通常的免职谕令那样叙其根由,可见慈禧对岑春煊也只是怀疑而已,不足以公开示人。 学者孔祥吉也认为:“清档与恽氏日记均明确指出,是恽毓鼎的奏章,劾倒了岑春煊,丝毫没有提到梁启超或康有为与岑春煊合影的假照片一事。倘若袁、端真有假照片进呈,按理说,恽氏不会独贪此功。徐一士所述,端方进岑春煊与梁启超合影劾倒岑春煊的掌故,在清档中无法证实,显然是坊间流传的野史,实在不足为凭。” 瞿、岑已被彻底击垮,随后清流派人物林绍年被排挤、《京报》被查封,丁未政潮也落下帷幕。

事件后续

表面看来,北洋派是丁未政潮的胜利者,但也没有占到什么便宜,清流派失势,北洋派亦未得势,结局是两败俱伤。丁未政潮后,慈禧对北洋的疑虑非但没有打消,反而加深,她开始扶植亲贵和老臣势力来与北洋对抗。

开缺瞿鸿禨时,慈禧本想把奕劻也一并开去,6月18、19日两天,慈禧召孙家鼐、世续、鹿传霖等人密议奕劻的进退问题,孙家鼐等提出,骤去奕劻“无人接手,于事无益”。 6月19日,慈禧命醇亲王载沣入军机处学习行走,意图扶植载沣来抗衡乃至取代奕劻。见此情势,奕劻只好以退为进,提出辞职,进行试探要挟。慈禧考虑到载沣初入军机,年轻缺乏经验,一下子还不能承担军机处的全盘工作,瞿鸿禨已去,如奕劻再引退,中枢机构可能出现混乱乃至瘫痪的局面,于是降旨加以慰留。除载沣外,慈禧还重用世续、载泽、善耆等亲贵。1907年6月,肃亲王善耆、镇国公载泽分别就任民政部和度支部尚书。亲贵势力开始代替清流势力,作为慈禧牵制北洋集团的工具。

丁未政潮后,北洋想趁机把杨士琦塞进军机处,奕劻为此特向慈禧推荐。而慈禧想援引孙家鼐入枢,孙家鼐却自感“老病不胜重任”。不过,孙家鼐直言不讳地告诉慈禧,“士琦小有才,性实巧诈,与臣同乡,臣知之最稔。盖古所谓‘饥则依人,饱则远飏’者也” ,又推荐了老臣势力中的另一重要人物鹿传霖,而后湖广总督张之洞也与袁世凯同时跻身中枢。军机处形成新的组合,北洋一翼,有奕劻、袁世凯两人;反北洋一翼,有载沣、张之洞、鹿传霖三人,世续为中间派。这为宣统以后袁世凯倒台、亲贵上台的局面埋下伏笔。

丁未政潮中,国内立宪派倾向于清流派,清流派也把立宪派当作可以利用的盟友。瞿鸿禨曾多次向慈禧提议解除戊戌党禁,与汪康年过从甚密,汪康年是康梁旧友,与江浙立宪党人的关系也很深。1907年6月初,岑春煊抵达北京后,多次向两宫举荐郑孝胥、张謇等人。清流派与立宪派的关系给了北洋派一些口实,影响了清流派在慈禧心中的形象,正如袁世凯致端方密函中所言:“举武进(盛宣怀)、郑(孝胥)、张(謇),上(指慈禧)均不以为然,人得藉口谓其推翻大老(指奕劻),为归政(光绪)计” ,这就不能不使慈禧猜忌清流派。

岑春煊与梁启超(1916年)

岑春煊与梁启超(1916年)

岑春煊到上海后,与康梁派的其他人物见了面。麦孟华还为岑春煊制定了缓就粤督,留沪静观,再有所图的方略。北洋绝对不能容忍岑春煊重施旧计,于是以此为炮弹,攻击岑春煊用“麦某一人为之主谋,以应行严缉之人,而竟倚为心腹云云”,以至于发生伪造相片事件。清流派被击溃后,海外立宪派大失所望,他们分析丁未政潮后的局势说:“张之洞、袁世凯入军机,必日以压制吾党为事,就现下情形而论,吾党万难于政界中占一席”,“政界全不足恃也”,只有“俟数年后,以待其变而已”。

值得一提的是,不仅海内外的立宪派均卷入丁未政潮,革命党人也涉入其中。岑春煊任两广总督时,不仅对官员采取铁腕政策,对士绅商人亦然,他宣布粤汉铁路归国有而不归商办,并逮捕巨绅黎季裴、杨西岩等二十余人,甚至抄其家,因此广东士绅商人对岑春煊恨之入骨,多为粤籍出身的革命党人亦痛恨岑春煊,如胡汉民曾在《民报》上发刊批判岑春煊刚愎自用,甚至以日本报纸报导岑春煊被粤民刺死的消息不确而惋惜,鼓动粤民用暴力手段倒岑。1907年岑春煊北上,在丁未政潮中被再度任命为两广总督,广东士绅商人闻知这一消息后,张榜悬赏10万两去岑,革命党人陈少白揭榜,并与袁世凯的亲信上海道蔡乃煌一起图谋去岑,于是他们伪造了岑春煊与康有为、梁启超、麦孟华的合影,果然岑春煊被慈禧罢官。陈少白因而致富,并在革命党人中被视为陈平一般的智者。

首先是清流派退出政治舞台。在这次政斗中,清流派主动攻击,慈禧太后亦原想以清流派抑制北洋派,不料其反被北洋派击溃,以致全军覆没。清流派是晚清政坛中相对清廉的政治势力,在士林及立宪派中享有很高的威望,而且也对清廷忠心耿耿,是为清政府“加分”的力量。清流派被排挤出局,对清廷来说是一个重大的隐性损失,甚至可以说是自毁长城之举。丁未政潮中的清流派干将岑春煊如是说:“余尝谓世凯枭獍成性,其行事固无足怪,独有天潢贵胄,满洲世仆,如奕劻、端方诸人,身居显要,目翻国事阽危,不能尽心匡扶,反与忠于清室者务为仇雠,必排斥无遗而后快。及清社已屋,彼辈又将置身何所?徒使阃外孤臣竭忠无地,览士衡辨亡之论,惟致叹于世运之末可如何而已。呜呼!岂不重可太息哉?” 清流派下台不仅是反腐败力量被腐败力量击败,更流失了清朝的一个重要的支持资源。而在丁未政潮中胜出的北洋派,正是四年后辛亥革命时清王朝的直接掘墓人。

其次是丁未政潮使满洲亲贵势力渔翁得利,结果打破了满汉平衡,并为晚清政局的流向奠立了基本格局。清朝后期汉人官僚地位上升,慈禧也采取倚重汉人的政策,但在丁未政潮前后,这个政策开始转变。1906年11月的官制改革,虽然打着不分满汉的旗号,但在所设11部的13个大臣里,满蒙亲贵有8人之多,汉人仅5席。丁未政潮后,汉族重臣瞿鸿禨、岑春煊罢官,林绍年出枢,张之洞、袁世凯明升暗降;而满人特别是亲贵却“联翩而长部务,汉人之势大绌”。 后世普遍认为,载沣上台后扬满抑汉集权皇族的做法是加速清朝从内部崩溃的一个重要因素。但实际上载沣所执行的这项政策不过是慈禧晚年政策的延续罢了。慈禧晚年政策的这一转变带来严重后果,它使清廷统治集团中的满汉冲突更加激烈。汉族官僚的离心,从根本上动摇了清王朝的基础。丁未政潮前后,慈禧对清廷权力结构进行大幅度调整,旨在为其身后做准备,这一调整为晚清政局定下了基本框架。

丁未政潮还与预备立宪的走势密切相关。清廷宣布预备立宪以后,各派势力尤其是北洋派和清流派为争夺立宪的主导权而明争暗斗,到丁未政潮时达到白热化,清流派下台,北洋派得胜,于是开始贯彻北洋派的立宪方案,如设宪政编查馆、开资政院、筹划各省谘议局等。但慈禧裁抑以袁世凯为首的北洋派的策略并未变化,只不过她所利用的势力由清流转向亲贵,所以立宪的主导权很快转入亲贵势力手中。因此,丁未政潮也预示着预备立宪朝着亲贵集权的方向发展,最终产生“皇族内阁”。总之,丁未政潮所造成的种种影响,对清廷而言可谓是弊大于利,它为清朝的覆灭埋下了伏笔。

历史学家骆宝善评价说:“岑、瞿致败之由,完全如袁氏所说:‘不自量’。第一,瞿、岑集团比着庆、袁集团,实力悬殊,不可同日而语。他们缺乏斗倒袁、庆的资本。第二,双方的友助力量同样不在一个档次,瞿、岑缺乏后劲。第三,瞿、岑手中没有足以置袁、庆于死地的把柄与武器,反而被袁、庆略施小计,即被点中死穴。第四,他们犯了清朝这个特殊王朝政争的大忌。史家均谓,清朝是满汉贵族地主阶级联合统治,但任何人都心知肚明,满洲贵族才是最高统治者,汉族官员始终处于陪衬地位。有清一代,汉臣凭借所谓‘圣眷优渥’去斗执掌朝政的亲王之事,根本就没有过,更遑论斗胜过。他们都是年岁当知天命,位踞宰辅、封疆,在官场上摸爬滚打了几十年的人,连这点常识都没有,也算自甘取败了。”

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。