-

江楚会奏变法三折 编辑

《江楚会奏变法三折》是清末新政的重要文献,是两江总督刘坤一、湖广总督张之洞于1901年应慈禧改革上谕所奏。由刘坤一领衔,张之洞主稿,立宪派 张謇、沈曾植、汤寿潜等参与策划。洋洋三万余言,由《变通政治人才为先遵旨筹议折》,《遵旨筹议变法拟整顿中法十二条折》,《遵旨筹议变法拟采用西法十一条折》,《请筹巨款举行要政片》即三折一片组成。系统地提出了兴学校、练新军、奖励工商实业和裁减冗员等改革措施,成为清政府实施新政的蓝图。

中文名:江楚会奏变法三折

性质:文献

朝代:清末

领域:经济

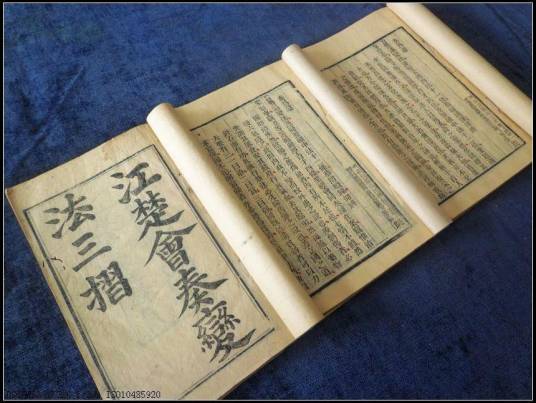

《江楚会奏变法三折》两湖书院刻本

《江楚会奏变法三折》两湖书院刻本

这对之后的“清末新政”产生了巨大影响。清廷以其所奏“事多可行,即当按照所陈,随时设法,择要举办”。此后清廷所行新政,大多未逾此会奏三折范围。

张之洞

张之洞

《三折》以经济的发展作为改革成功的基石。《三折》指出,要获得经济的发展,必须纠正认识上的偏差,由重商转向重工,以工业的发展带动商业的繁荣,并以农业的改良作为工商业发展的基础。

关于农业的改良。《三折》指出,“富国足民之道,以出土货为要义,无农以为之本,则工无所施,商无所运”,并认为,“中国以农立国,盖以中国土地广大,气候温和,远胜欧洲,于农最宜”,指出“今日欲图本富,首在修农政”。当然,对农业的重视,已不再是传统意义上的农业生产,而是主张立足于历史发展的趋势,用近代技术对传统农业进行改良,并主张从以下几方面人手:一、设司农专官,专门负责农业生产的有关问题。二、培养农业专门人才。三、推广农业生产技术,鼓励官绅率先试办,以开化社会风气。在鼓励推广嘉种新物的同时,也鼓励引进新的生产技术,四、进行垦荒,发展近代大农场。《三折》对农业改良的意见反映了当时的有识之土已立足于从农业近代化的角度解决传统农业中存在的问题,这不仅是观念上突破,而且也找到了农业问题乃至社会问题的症结所在。它反映了中国农业的发展趋势,对我们今天解决农业乃至社会问题都不无启发。

关于工商业的发展。《三折》指出了近代中国社会对工商业发展认识上的偏差:认为商业的发达是由于工业的兴盛,工业的繁荣则在于人口的众多和技术水平的提高,“外国财多,中国人多”,所以“今日中国讲富国之术,若欲以商务敌欧美各国,此我所不能者也,若欲以工艺敌各国,此我所必能者也”。中国富强之策,不在于追求商业的发展,而在于工业的繁荣发达,否则只能是本末倒置。

如何发展近代工业,《三折》主张从培养实业人才和学习外国新技术人手,设工艺学堂,培养技术人才。为调动技术人员的积极性,主张给优秀的技术人员以官职上的奖励。此外,设立博览会,“备列本省出产货物工作器具,纵人人观,外国人尤要,一以察各国之好恶,一以考工艺之优绌,使工人自相勉励”。通过这种方式,改良工艺,推动产品的升级改造。为防止新产品被人仿造,《三折》还主张给新产品以专利权,并在三年内予以免税。

发展工商实业,就必须制定相应的法律,以使经济生活有法可依,有章可循,尤其在外国侵略势力已侵人中国的情况下,制定人们普遍遵守的经济法规,建立稳定的经济秩序尤为重要。这不仅可以避免经济生活中的混乱,使经济的发展走上良性轨道,亦可在对外交涉时有法可依,杜绝外人的乘虚而人。《三折》指出:如果说各种法规的制定旨在以文明的方式抵制列强对中国的经济侵略,那么它更含有理性的方式与列强竞争的意味。工业革命以来,工业化已成为世界潮流,闭关自守已不可能,在国门已被轰开、外国产品大量涌人中国的情况下,只有发展本国工商实业,才能达到抵制侵略的目的。

从《三折》对经济改革的设计看,它旨在适应对外开放后形势演变的需要,用近代科学技术对传统农工商业进行改造,以实现经济的近代化。并在经济改革中根据本国国情,以农业为基础,工业为根本,制定正确的经济发展战略。同时,为保护利权,改变重农轻商的传统,开化社会风气,主张按照国际惯例,制定各种法律法规,以理性的态度与列强竞争。它反映了自鸦片战争以来人们对国际竞争观念上的转变。《三折》对经济改革的构思基本上成为新政时期经济改革的指导思想。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。