-

苗民起义 编辑

苗民起义,又称古州苗民起义,清史称为古州苗乱、贵州苗乱、苗民叛乱,是清朝时的大规模的苗族人民起义运动。

从雍正时期一直到嘉庆元年,黔、湘地区的苗族人民发动的一系列反清起义。其中大起义三次,小暴动约二三十次。

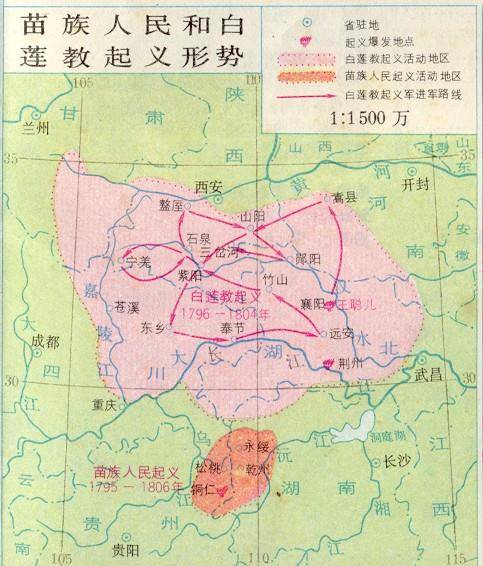

苗民起义与白莲教大起义同时并举,遥相呼应,给予了清朝反动统治最有力的打击,在一定程度了也否定了康乾盛世的说法。

中文名:苗民起义

别名:古州苗民起义

发生时间:清雍正时期到嘉庆元年

雍正时期

雍正十三年至乾隆元年 (1735~1736),贵州古州(今榕江)九股河地区苗族农民,不堪清朝官吏和土司的剥削压迫,在苗民包利等人领导下,为反抗征粮、派夫发动起义。包利等于雍正十三年二月,以“苗王出世”为号召,在古州的八妹、高表、寨蒿等苗寨商讨起事,遍传鸡毛火炭信,联合清江(今剑河)、台拱(今台江)等地苗民,一起围攻厅城,捣毁营汛。暴动迅速扩大到黔东和东南各地,丹江(今雷山)、八寨(今丹寨)、黄平、凯里等地苗民纷纷响应,起义农民增至四十余万,陆续攻克凯里、重安江(今属黄平)、岩门司、黄平、余庆县以及台拱、清江营汛。同年六月,清政府调集两湖、两广及云贵川七省兵力数万人,由哈元生、董芳率领,进行镇压。七月,又任命刑部尚书张照为抚定苗疆大臣,并调河北、河南、浙江等省官兵作后援。起义军凭借有利的地理条件继续打击清军。乾隆帝即位后任命张广泗为七省经略兼贵州巡抚,总管镇压事宜,大举进攻。乾隆元年,起义军被围困于牛皮大箐(今雷公山),终因起义领袖先后被俘或牺牲,起义失败。

乾嘉时期

乾隆六十年正月,贵州松桃,湖南永绥(今花垣)、凤凰、干州(今吉首)等地苗族农民在白莲教反清宣传的影响下,为反抗官府、地主、高利贷者的剥削与压迫,由石柳邓、石三保、吴八月、吴半生(本名吴天半)等人领导,发动起义。起义苗民提出“逐客民 (指满、汉地主、官吏)、收复地” 的口号,“穷苦人跟我走,大户官吏我不饶” 为号召,各地苗、汉、土家族人民奋起响应,起义势力很快发展到黔东北、湘西及川东三省接壤的广大地区。

同年二三月间,清政府调遣云贵总督福康安、四川总督和琳、湖广总督福宁率领七省兵力十余万人,分路镇压。起义军以“敌有万兵,我有万山,其来我去,其去我来”的战术,四处出击。吴八月在干州狗拜岩战役中,歼灭福宁所率六千余人,福宁仅以身免。吴半生在凤凰厅大鸟巢河一带,阻击福康安达半年之久。八月,聚集在平陇的起义军推吴八月为苗王,石柳邓、石三保为将军。清政府为摆脱困境,采用剿抚并用的措施。九月,吴半生被奸细俘获。十二月,吴八月因叛徒出卖被俘。嘉庆元年(1796)六月,石三保又被叛徒诱至坳溪被俘。由于起义领袖相继遇害,起义军开始失利。九月,清政府委任额勒登保代替先后病死军中的福康安与和琳为统帅,调集重兵围攻起义军,至十二月,起义军的最后据点石隆寨失陷,石柳邓战死于贵鱼坡,起义失败。

咸同时期

咸丰五年(1855),贵州苗族农民在太平天国起义的影响下,由苗族农民领袖张秀眉领导,又爆发了大规模反清起义。张秀眉、包大度等人,在台拱掌梅里聚会盟誓,相约于咸丰五年三月十五日攻打台拱厅城,杀死州吏,由此发动了武装起义。

起义军攻占了黔东南大部分汛堡,又经过三年转战,先后攻克凯里、施秉、清江、台拱、黄平以及古州、都匀等府厅州县城。咸丰七年(1857)二月,大败清军于都匀附近的丁家堡,迫使贵州提督孝顺自杀。翌年,张秀眉领导的起义军控制了黔东南苗族聚居的大部分地区,并设立官职,收回屯田,没收地主土地分给农民耕种。在此期间,贵定苗族农民在潘名杰兄弟领导下也揭竿而起,多次进攻龙里、贵定、贵阳等城镇,不断打击清军。咸丰九年(1859)八月,起义军攻克瓮安县城,咸丰十年(1861)一月,攻占平越州(今福泉)。

同年,黔西北苗族农民在陶新春领导下,以赫章、毕节及云南镇雄三县交界处为根据地,配合太平天国曾广依部进攻大定府城,并包围毕节县城。同治二年(1863),岩大五与贵定苗族起义军以及太平军合围贵阳,不克。岩大五率部向安顺、大定两府地区进军,并以此为中心与清军交战。太平天国失败后,清政府乃集中兵力镇压起义。同治五年湖南巡抚李瀚章派兆琛、李元度等率湘军两万人入黔,包大度、九大白等率众抵抗。清政府改派席宝田代替围剿不利的兆琛。此后,苗族农民起义转入艰苦斗争时期。

同治七年,清政府集中湘川黔三省兵力,由席宝田、唐炯、张文德分率三路围攻起义军。十一年夏,九大白、包大度、陶新春等起义领袖先后牺牲,张秀眉、岩大五、高禾、杨大六等相继被俘。至此,坚持十八年的贵州苗民起义宣告失败。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。