-

省试 编辑

省试即科举中的礼部试,在唐、宋、金、元时称省试,在明、清时称会试。考试在京城举行,由尚书省的礼部主持,每三年一次,逢辰戌丑未年为正科,遇皇室庆典加恩科,一般安排在二三月进行,因此又称“春试”。考试的时间、场次和内容与乡试相同,但难度要大得多。省(会)试合格称贡士,第一名称“会元”。封建时代的学子通过省(会)试后方可进入殿试,也就是通常所说的“考状元”。

中文名:省试

别名:礼部试

朝代:唐、宋、金、元

进行时间:二三月

会元:第一名

贡士:省(会)试合格

省试

省试

宋代的省试是由各州或转运司所解送的贡士到京城参加尚书省礼部试的称谓。省试在春季举行,又称春试或春闱。省试的主持者由皇帝任命,多以六部尚书、翰林学士知贡举、侍郎、给事中为同知贡举。

当然也有例外,宋制,四川地区的贡士不参加礼部试,而就近于“安抚制置司”的考试,因该试相当于省式,故称“类省试”。试毕,中选者可以直接参加殿试。

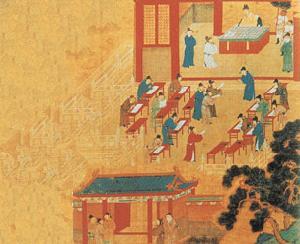

省试是一场很重要的考试。每逢省试,京城为之倾动。试前要举行隆重庄严的仪式。礼部贡院考试当日,设香案于阶前,主司与举人对拜。一系列仪式举行后进行考试。

省试

省试

考试完毕,监考官、阅卷官进行评卷。评卷分初阅、复阅两次。成绩合格者,由尚书省张榜公布,第一名称“省元”。落第者可以诉请复试一次。南宋时为防舞弊,常对权贵亲属、子弟合格者加以复试。

唐代省试

唐代的科举考试分两级进行,即地方州县及中央官学的预试和尚书省的省试。唐代科举考试的程序是:乡试(州、县的地方考试)--省试(尚书省的礼部考试) --吏部复试。

1、考试科目及内容

唐代科举,设科繁多。据《新唐书·选举》载:

省试

省试

其中常设的科目主要有秀才、明经、进士、明法、明字、明算等科。这些科又称常科。

2、考试方法

唐代科举考试的科目虽多,但方法却只有五种,即口试、帖经、墨义、策论、诗赋。

3、考生来源与报考手续

唐代考生来源主要有三个:一是学校出身的曰“生徒”;二是通过州县地方 选 拔考试而选送的“乡贡”;三是皇帝亲自选中的考生"制举"。实际上考生的主要来源只有二个,即生徒和乡贡。

宋代省试

省试

省试

明朝省试

明朝起,省试改为会试。

明代以前,学校只是为科举输送考生的途径之一。到了明代,进学校却成为了科举的必由之路。明代入国子监学习的,通称监生。监生大体有四类:生员入监读书的称贡监,官僚子弟入监的称荫监,举人入监的称举监,捐资入监的称例监。监生可以直接做官。特别是明初,以监生而出任中央和地方大员的多不胜举。明成祖以后,监生直接做官的机会越来越少,却可以直接参加乡试,通过科举做官。

明代正式科举考试分为乡试、会试、殿试三级。

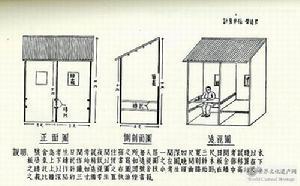

会试分三场,分别在二月初九、十二、十五日举行。由于会试是较高一级的考试,同考官的人数比乡试多一倍。主考、同考以及提调等官,都由较高级的官员担任。主考官称总裁,又称座主或座师。考中的称贡士,俗称出贡,别称明经,第一名称会元。

清朝省试

省试

省试

会试在乡试后的第二年春天在礼部举行,所以会试又称为礼闱,又称为春闱。参加会试的是举人,取中后称为贡士,第一名称为会元。会试后一般要举行复试。

以上各种考试主要是考八股文和试帖诗等。八股文题目出自四书五经,略仿宋代的经义,但是措辞要用古人口气,所谓代圣贤立言。结构有一定的程式,字数有一定的限制,句法要求排偶,又称为八比文、时文、时艺、制艺。

殿试是皇帝主试的考试,考策问。参加殿试的是贡士,取中后统称为进士。殿试分三甲录取。第一甲赐进士及第,第二甲赐进士出身,第三甲赐同进士出身。第一甲录取三名,第一名俗称状元,第二名俗称榜眼,第三名俗称探花,合称为三鼎甲。第二甲第一名俗称传胪。

童生

凡应考生员(秀才)之试者,不论年龄大小,皆称儒童,习惯上称为童生。

院试

由省学政主持,童生参加,考中的称秀才,也叫生员,一般可称相公。

此二者只是预选形式,乡试、会试、殿试才是正式的科举考试。

省试

省试

每隔三年在省城举行,秀才可以参加,考中的叫举人,可称老爷。举人第一名是解元,二至十名是亚元。

会试

乡试后次年春天在京城礼部举行,举人参加,第一名称会元。

殿试

会试合格后即参加由皇帝亲自主持或钦命大臣代理主持的殿试。合格的统称进士,但第一名称状元,第二名称榜眼,第三名称为探花。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。