-

灌钢 编辑

灌钢又叫团钢法,或生熟法,是中国早期炼钢技术一项最突出的成就。17 世纪以前,世界各国一般都是采取熟铁低温冶炼的办法,钢铁不能熔化,铁和渣不易分离,碳不能迅速渗入。中国发明的灌钢法,成功解决这一难题,为世界冶炼技术的发展做出划时代贡献。

中文名:灌钢

外文名:Pouring steel

历史沿革:中国古代关于灌钢的记载始

工艺操作:宋代以前这方面的记载很少

第一种:生铁陷入法

学科:冶金工程

灌钢工艺是我国古代刃钢生产的主要方法。它以生铁(一种含碳量较高的炒炼产品)和“熟铁”(一种含碳量较低的炒炼产品)为原料,将它们加热到生铁熔点以上,合炼而成钢。

其中生铁是指由矿石冶炼得到的液态铸铁,含碳量和杂质很高,性脆易碎;熟铁是指将生铁经过“炒”或“蒸”等工艺而脱碳后的铁,柔软可锻,虽然碳量降下来了,但氧化夹杂等并未减少,故需要经过反复加热锻打,以去除夹杂物,同时渗碳而增强刚硬性,成为钢。灌钢工艺是将高碳含量的生铁液浇灌到红热的低碳含量的熟铁(现代钢铁技术中所谓的低碳钢或纯铁)中,相互熔融混合,直接获得刚硬的钢(现代钢铁技术中所谓的高碳钢) 。

稍后,晋张协《七命》也谈到过与王粲《刀铭》所云相似的工艺:“销逾羊头,镤(鍱)越锻成,乃炼乃铄,万辟千灌;丰隆奋椎,飞廉扇炭。”此“销”,唐李善引许慎说为“生铁也”。鍱,《广雅》释为铤。李善注云:“辟谓叠之,灌谓铸之”。《六臣注文选》卷三五张协《七命》注。所以,此“万辟千灌”便是指多层积叠,多次灌炼,即是灌钢工艺。

南北朝时,灌钢在中国南北各地推广开来,且用于农具制作中。《重修政和经史证类备用本草》卷四“玉石部”引梁陶弘景云:“钢铁是杂炼生鍒作刀镰者”。北齐綦毋怀文亦制作过灌钢刀。及宋,各种记载更多。张君房《云笈七签》卷七十八载:“灌刚之时,必须林栗等炭,余皆不堪用。”又云:“取自然成刚铁上,次取擣刚五灌已上者佳。”《重修政和经史证类备用本草》卷四又引北宋苏颂《图经本草》云:“以生柔相杂和,用以作刀剑锋刃者为钢铁。”灌钢在中国一直沿用到明清,本世纪三十年代还在四川等地流行。

李时珍《本草纲目》卷八“钢铁”条:“钢铁有三种,有生铁夹熟铁炼成者,有精铁百炼出钢者,有西南海山中生成状如紫石英者。”前者即是灌钢,次者百炼钢,后者系金刚石之误。可见在古人心目中,灌钢是中国古代钢的主要品种之一。因其含碳量较高,通常主要用来制作刀、剑、镰等兵器、生产工具的锋刃部,对中国古代社会生产的发展起到了重要的作用 。

第一种,生铁陷入法

沈括《梦溪笔谈》卷三云:“世间锻铁所谓钢铁者,用柔铁屈盘之,乃以生铁陷其间,封泥炼之。锻令相入,谓之团钢,亦谓之灌钢。”此“柔铁”即古代“熟铁”。此“封泥”的作用有三:⑴使铁料各部分均匀受热,让生铁缓慢熔化。⑵防止生铁熔化后的流失,使之更好地与柔铁作用。⑶防止和减少碳在炉气中的烧损。

第二种,生铁覆盖法

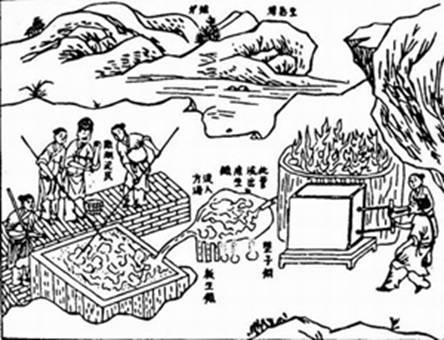

宋应星《天工开物》卷一四云:“凡钢铁炼法,用熟铁打成薄片,如指头阔,长寸半许,以铁片束包尖(夹)紧,生铁安置其土(上)(原注:广南生铁名堕子生钢者妙甚)。又用破草履盖其上(原注:粘带泥土者,故不速化),泥涂其底下。洪炉鼓鞴,火力到时,生钢先化,渗淋熟铁之中,两情投合。取出加锤,再炼再锤,不一而足。俗名团钢,亦曰灌钢者是也。”此操作比生铁陷入法又有了一些进步:⑴生铁置于“熟铁”上,熔化后向下渗淋,就增加了生、“熟”铁接触反应的机会,减少了生铁流失的机率。⑵不需封泥,而是上盖破草履,下涂泥,简化了操作。⑶“熟铁”为薄片状,增加了反应面,提高了生产率。

第三种,生铁浇淋法

约始创于明代中期,清时在安徽芜湖,湖南湘潭等地都较兴盛,因传为江苏工匠始创,又名之为“苏钢”。

明代唐顺之《武编前编》卷五“铁”条说:“熟钢无出处,以生铁合熟铁炼成,或以熟铁片夹广铁,锅涂泥入火而团之,或以生铁与‘熟铁’并铸,待其极熟,生铁欲流,则以生铁于‘熟铁’上,擦而入之。”此“熟钢”即灌钢,这里谈到两种操作,前者与沈括所云相类似,后者即是苏钢工艺。

陈春华《嘉庆芜湖县志》卷一也有苏钢的记载:“居于廛治钢业者数十家,每日须工作不啻数百人。初锻‘熟铁’于炉,徐以生镤下之,名曰餧铁,餧饱则镤不入也。于时渣滓尽去,锤而条之,乃成钢。”《光绪湘潭县志》卷十一、1935年出版的《中国实业志(湖南)》第七篇都说到湘潭苏钢是乾隆年间从芜湖传去的。可知芜湖苏钢应在清代早中期便较发达。

与前二法相比,苏钢操作的优点是:⑴其“熟铁”仅仅是初锻过的,组织较为疏松,便增大了生、“熟”铁接触反应面,所含氧化夹杂亦较多,可提高碳氧反应的强度,增强去渣能力。并且,部分氧化亚铁可被还原,就提高了金属收得率。⑵生铁不是直接覆盖于“熟铁”之上,亦非夹于“熟铁”间,从“以生铁于‘熟铁’上,擦而入之”、“徐以生镤下之”两句来看,生铁、“熟”铁是保持一定距离的,便可有控制地进行灌淋。据周志宏先生1938年调查,周志宏:《中国早期钢铁冶炼技术上创造性的成就》,《科学通报》1956年2月。重庆北碚苏钢亦采用类似的操作。无需封泥、涂泥,以及覆盖破草履,亦简化了工序。

此三种操作反映了灌钢技术不断发展和人们认识逐渐深化的过程 。

1.前面谈到,古代“熟铁”的含碳量是与可锻铁相当的。因灌钢以“熟铁”为原料,灌炼之后,其含碳量便有可能增加,也有可能减少,或者变化不大的。

2.含碳量与原料“熟铁”含碳量是一样的。它们之间的主要区别是:成品钢中的硅、锰、磷、硫含量稍较原料“熟铁”为低。这显然是排除了夹杂之故。在其他地方的冶炼实例中,其苏钢产品含碳量也可能存在高于或低于原料“熟铁”含碳量的现象,但这不是灌炼的主要目的 。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。