-

圣约翰大学近代建筑 编辑

圣约翰大学近代建筑,位于上海市长宁区万航渡路1575号,是清至民国时期的近代建筑。

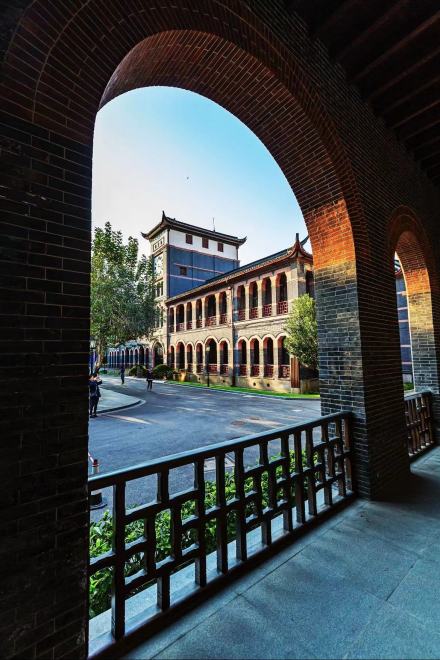

圣约翰大学近代建筑位于华东政法大学长宁校区校址,始建于19世纪末,校园内分布着27栋圣约翰大学近代建筑,建筑群格局完整,具有较高的文物保护价值。圣约翰大学近代建筑空间格局以围合院落和开敞绿化相结合,并充分利用沿苏州河的地形和自然景观;教学、办公和学生宿舍楼按早期西方校园建筑类型建造,但都结合了传统中国式屋顶。反映出当时的一些办学思想。圣约翰大学历年建设的主要建筑有交谊室、怀施堂、罗氏图书馆、思颜堂、六三楼等。怀施堂是27栋圣约翰大学建筑中,历史最悠久的。1951年,为纪念著名校友邹韬奋,这一建筑改名为韬奋楼。圣约翰大学近代建筑承载了百年近代高等教育和七十余年新中国法学教育的历史记忆,已经成为上海市重要的历史文化资源。

2019年10月,圣约翰大学近代建筑被中华人民共和国国务院公布为第八批全国重点文物保护单位。

中文名:圣约翰大学近代建筑

地理位置:上海市长宁区万航渡路1575号

所处时代:1879~1948年

保护级别:第八批国家重点文物保护单位

批准单位:中华人民共和国国务院

编号:8-0564-5-048

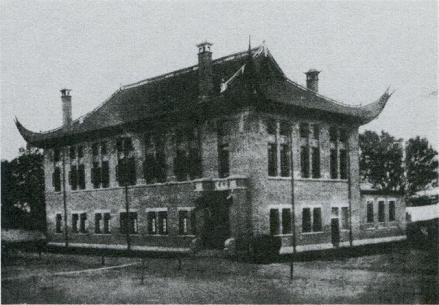

清光绪二十一年(1895年),第二代教学楼在原址上建起,名为怀施堂。中华人民共和国成立后,大楼改由校友邹韬奋名字命名,即韬奋楼。

怀施堂建成稍后些,圣玛丽亚书院的思丁堂落成。清光绪二十五年(1899年),用于实验室和学生宿舍的科学馆落成,又称格致室,即格致楼。是中国大学中第一栋专门用于教授自然科学的校舍。

清光绪二十八年(1902年),书院更名为圣约翰大学。

清光绪三十年(1904年),思颜堂落成。以纪念为创办圣约翰书院出力最多的中国人颜永京,也是一幢合院式建筑。

清光绪三十四年(1908年),宿舍思孟堂也建成使用。

民国二年(1913年),校友和学生们筹款建造周年堂,以庆祝校长卜舫济任职25周年。该楼民国五年(1916年)建成,学校的图书馆搬至这里,所以该楼也称为罗氏图书馆。

民国七年(1918年),学校募捐筹建一座带有室内游泳池的体育馆,次年11月落成,为纪念民国四年(1915年)去世的顾斐德教授而命名为顾斐德体育室,这是中国最早的现代化大学体育馆之一。

民国十二年(1923年),新科学馆(现为司法鉴定科学研究院)又在苏州河东岸校园建成,馆内全部配备现代化的仪器设施,堪称当时国内最先进的大学理科教学楼之一。

民国十三年(1924年),圣约翰中学将原来的圣玛丽亚书院思丁堂扩建为西门堂,形成合院式建筑,也就是东风楼。

民国十八年(1929年)底,交谊楼落成。

民国二十三年(1934年)夏,苏州河上连接校园两岸的学堂桥建成。次年,圣约翰中学新楼树人堂竣工。

民国二十八年(1939年)筹建斐蔚堂,落成后为教室。1951年3月,为纪念因五卅惨案而引发的“六三”爱国壮举,改名为六三楼。

圣约翰大学近代建筑有怀施堂(韬奋楼)、罗氏图书馆、思颜堂等。主要建筑形式为中西合璧。

怀施堂

圣约翰大学怀施堂

圣约翰大学怀施堂

怀施堂,是一座规模较大的合院式建筑,功能包含教室、宿舍、餐厅、图书馆、集会礼堂等。怀施堂基地面积约3242平方米,建筑面积约5061平方米,是校园的主体建筑,为二屋砖木结构四合院教学楼。怀施堂以钟塔展开的两进合院式布局,容纳和组织了学习、生活和聚会活动等各种功能,保持了校园亲切的尺度和宁静的氛围,体现了建校之初“小规模教学”的办学理念,也有利于学生间的交流和互动。这种合院类型源自美国大学的校园建筑,甚至还可溯源至更早的牛津、剑桥这样的欧洲中世纪学府。

怀施堂

怀施堂

思颜堂

思颜堂

思颜堂

顾斐德纪念体育室

顾斐德纪念体育室

顾斐德纪念体育室

六三楼

斐蔚堂

斐蔚堂

思颜堂对面,是六三楼。落成时称为斐蔚堂,为纪念民国十四年(1925年)该校的“六三”爱国壮举,改名为“六三楼”。

交谊楼

解放上海第一宿营地

解放上海第一宿营地

交谊楼,是圣约翰大学建筑群中较晚落成的,也是唯一由中国建筑师设计的作品。在建筑师范文照的设计下,交谊楼呈现明显的中国宫殿式建筑风格。圣约翰大学的所有建筑都有中式飞檐,但大部分飞檐之下的细节不清,只是简单装饰,但交谊楼的飞檐下的椽子出挑,都做得较到位。大门的圆拱也是中国传统建筑的做法。这里也是华政校园内一处重要的红色地标,是“解放上海第一宿营地”。1949年5月27日是上海解放日,5月26日凌晨,陈毅总司令带着第三野战军进入上海,选择了圣约翰大学交谊室作为宿营地。

格致楼

格致楼

圣约翰大学近代建筑大多采用了四角起翘的中式屋顶。中式屋檐建筑的屋身,完全是西式的。合院类型在怀施堂的设计中已有明显转变,那就是原本合院内立面才有的外廊,现在外立面上亦设置了,空间更加开放和活跃。到思颜堂,合院已成半围合式的。无论是合院式建筑,还是单幢宿舍楼格致室和思孟堂,四角起翘中式屋顶下的这种连续拱廊立面,大都是砖木结构,红砖、青砖相间的清水砖墙砌筑,这也是当时上海租界内最早的西式建筑形式,称为外廊式建筑(VerandaStyle)。

交谊楼历史照片

交谊楼历史照片

圣约翰大学近代建筑

圣约翰大学近代建筑

树人堂和斐蔚堂,为两栋钢筋混凝土结构、红砖外墙的建筑,虽然从立面设计中可以感受到时代的影响,但它们仍冠以歇山顶和类似庑殿顶的中式屋顶,走近建筑,还能在入口位置等细部发现带有中国元素的处理。

清光绪十六年(1890年)5月20日,圣约翰大学举办了中国历史上公认的第一次体育运动会。民国二十一年(1932年),圣约翰大学教务长、体育部主任沈嗣良率中国短跑名将刘长春参加在洛杉矶举办的第10届国际奥林匹克运动会。如今在体育室里的体育文化博物馆内,还展出着沈嗣良从洛杉矶奥运会带回的纪念章。

怀施堂大钟

怀施堂钟楼大钟是美国马萨诸塞州波士顿E.HDQABDI联合公司铸造。

圣约翰大学(St.John'sUniversiy)是近代中国大学之一,曾享有“东方哈佛”美誉,在中国近代教育史以及中西文化交流史上有重要意义。2021年9月,随着苏州河华东政法大学段滨河步道改造完成并正式向公众开放。

相关人物

施约瑟,清道光十一年(1831年)生于立陶宛,犹太血统,双亲早逝,自幼失怙,童年时代受教于犹太教拉比。清咸丰四年(1854年),24岁时赴美国受洗基督教。清咸丰九年(1859年),来华传教,懂20国文字,讲13种语言,对汉语语言文字颇有研究。清光绪三年(1877年),升任美国圣公会上海主教,主张创办圣约翰书院。

民国二年(1913年)2月1日,孙中山先生因卜舫济校长邀请出席学校冬季休业式。在能容纳600人的思颜堂的大礼堂中,孙中山发表演说,论述了科学教育的重要性,告诫圣约翰学子:“既有智识,必当授人。民主国家,教育为本。人民爱学,无不乐承,先觉觉后,责无旁贷,以若所得,教若国人,幸勿自秘其光。”

邹韬奋,是中国新闻出版史上人物之一,政论家和出版家。他参与了上海的抗日救亡运动,在民国二十五年(1936年),他响应中国共产党全民抗日的号召,在上海发起成立了全国各界抗日救国会。1995年,在邹韬奋百年诞辰之际,韬奋楼中心庭院立起了他的半身塑像。

相关事件

民国十四年(1925年)“五卅惨案”发生后,约大学生群情激昂,于6月3日在大礼堂集合抗议,校方随即干涉,引起轩然大波,许多学生与员工离校,于8月另组光华大学(今华东师范大学),寓意中华民族如“日月光华”。为纪念此次事件,在旗杆所在的草坪旁建造的斐蔚楼也被命名为“六三楼”。

民国二十七年(1938年),圣约翰大学内的第一个中国共产党党支部成立。民国三十四年(1945年),上海高校第一个党总支又在此成立。自此交谊室成为中共地下党圣约翰总支部的基地。1949年5月,中国人民解放军第三野战军司令员陈毅在指挥淞沪战役中,于26日凌晨进驻上海,其第一宿营地就是这座交谊室。

地理位置

圣约翰大学近代建筑位于上海市长宁区万航渡路1575号。

圣约翰大学历史建筑群(交谊楼-解放上海第一宿营地)

交通信息

步行:自上海市长宁区人民政府步行前往圣约翰大学近代建筑,路程约920米,用时约14分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。