-

和龙大洞遗址 编辑

和龙大洞遗址,位于吉林省延边朝鲜族自治州和龙市崇善镇大洞村,属旧石器时代遗址,于2007年夏季被发现。

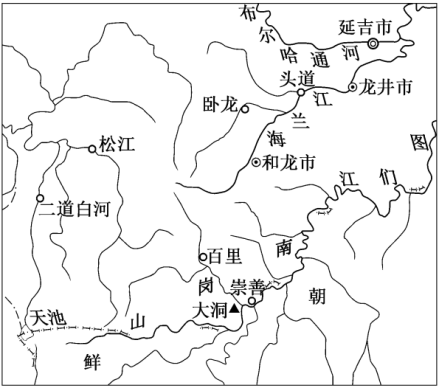

和龙大洞遗址在中国长白山地区,中国与朝鲜两国界河图们江上游的左岸,正处于图们江与其支流红旗河交汇处的平缓玄武岩台地上,西距长白山天池约80千米,北距和龙市约40千米。遗址绝度年代距今约1~2万年。地面调查获得打制石制品两万余件,根据遗物分布情况,初步确定该遗址的面积约100万平方米,是东北亚地区发现的规模最大的旧石器时代遗址。 这种文化面貌在东北亚地区具有普遍性,对研究该地区旧石器时代晚期现代人类的流动与文化传播意义深远。

2019年10月7日,和龙大洞遗址被中华人民共和国国务院核定为第八批全国重点文物保护单位。

中文名:和龙大洞遗址

地理位置:吉林省延边朝鲜族自治州和龙市崇善镇大洞村

所处时代:旧石器时代

保护级别:第八批国家重点文物保护单位

批准单位:中华人民共和国国务院

编号:8-0023-1-023

分布面积:100万平方米

2010年,吉林省文物考古研究所对其进行正式考古发掘。

2021年,吉林省文物考古研究所继续对和龙大洞遗址进行考古发掘。

和龙大洞遗址地理位置示意图

和龙大洞遗址地理位置示意图

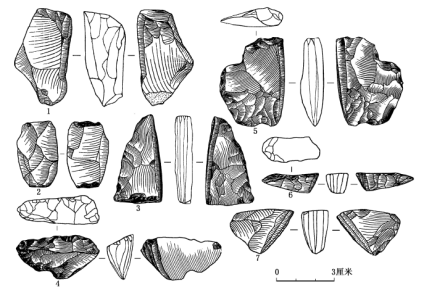

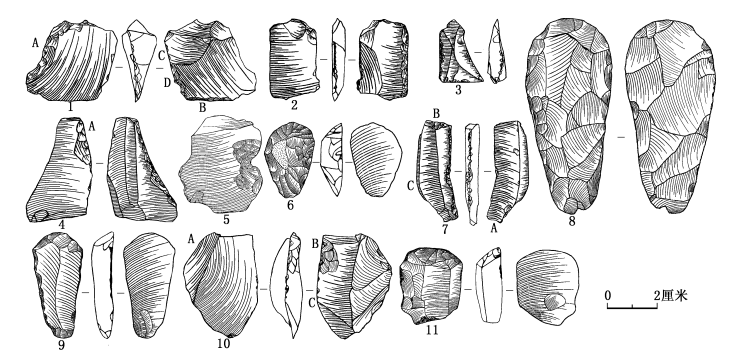

和龙大洞遗址旧石器时代文化层有3个,发掘出土各类石制品8000余件。上文化层和中文化层以细石叶技术为主要特点,下文化层以石叶技术为主要特点,测年结果表明遗址年代跨度近四万年。

和龙大洞遗址位于由玄武岩台地构成的三级阶地上,高出图们江河面约50米。遗址四周环山,图们江在遗址的南侧由西向东流过。遗址所处的玄武岩台地现已被开垦为农田,台地西部存在小面积的沼泽,遗址北面和西面被低山环绕,覆有红松、刺五加等丰富的植物资源。该区域自然环境优美,资源丰富,是人类理想的居住和生活场所。

综述

和龙大洞遗址中出土的文物丰富。其中,第一期遗存年代距今5万年至3万年,主要为简单的石核—石片石器,伴生大量动物化石;第二期遗存年代距今2.8万年至2.4万年。这一期遗存出现以石叶为毛坯的早期细石叶技术产品,工具类型以雕刻器为主;第三期遗存年代距今1.7万年至1.5万年,工具类型以雕刻器、端刮器为主 。

石核

石核

石核

石片

石片

石片

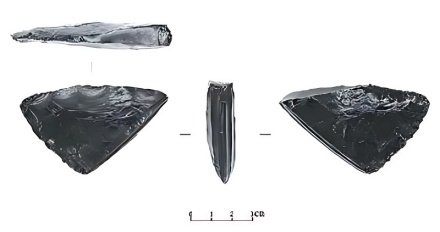

石叶

石叶为黑曜岩材质。根据完整程度,分为完整、近端、中间和远端。其中完整点状台面,劈裂面微弧,打击点集中,同心波清晰可见。背面全疤,远端内卷。

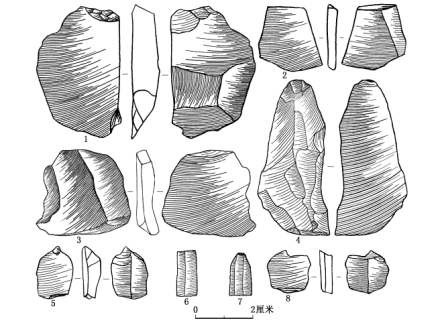

细石叶石核

细石叶石核

断块

断块是石制品生产、加工过程中断裂的石块,多按自然节理破裂,形状多不规则,个体差异较大。部分断块上保留有人工打击痕迹,但无法将其归于某种特定的石制品类型之中。平均长2.4厘米、宽1.6厘米、厚0.9厘米,重3.8克。原料除玄武岩占0.3%,其余均为黑曜岩。

工具

和龙大洞遗址的工具分为二类、三类工具,一类工具在该遗址中未发现。原料以黑曜岩为主。二类工具中直刃刮削器毛坯为细石叶中段。长3.21厘米、宽0.7厘米、厚0.62厘米,重2.6克。直接使用薄锐锋利的右缘作直刃,刃长3.1厘米,刃角28度。刃缘两侧均分布一层细小的疤痕,刃缘劈裂面一侧的疤痕细密连续,背面一侧的疤痕零星分布,疤痕光泽与石片主体一致,较小,呈鱼鳞状,为使用疤。三类工具中凸刃毛坯为完整石片。长4.29厘米、宽3.09厘米、厚1.46厘米,重10.29克。A处为石片台面,圆钝、大小适中,可直接抓握用作把手。只对石片远端上段B处边缘进行正向修理,锐化边缘,使之与远端下段C处锋利的边缘相接,形成凸刃。刃长4.28厘米,刃角37度。B处刃缘修疤浅平,为压制修理。

工具

工具

磨制石器

和龙大洞遗址发现一件边缘有明显磨光痕迹的角锥状磨制石器,该件石器采用黄褐色火山凝灰岩为原料,三棱角锥状,器形修长,在打制毛坯的尖端有明显的整形磨光的痕迹,末端局部有装柄痕,说明其可能作为一种用于刨戳的复合工具的一部分。这件加工精制的罕见遗物证明当时人类已经采用了磨制技术,制成相对打制石器更耐用的磨制石器以应对生存的需要。

和龙大洞遗址具有学术意义,在旧石器时代地层中发现的磨制石器作为区分新旧石器时代的标志之一,在漫长的新旧时代过渡阶段也存在一个渐变的过程,该件石器对尚处于薄弱状态的新旧石器时代过渡阶段研究提供了重要的实物资料。

和龙大洞遗址特殊的地理位置为研究现代人类在东北亚地区的迁徙运动及文化交流具有重要意义。因其庞大的遗址规模,作为东北亚地区旧石器时代晚期人类活动中心,也为研究当时人类的文化属性、生存模式、社会结构等提供了丰富的实物资料信息。

位置

和龙大洞遗址位于吉林省延边朝鲜族自治州和龙市崇善镇大洞村。

大洞村

交通

和龙市——和芦线——图合线——和龙大洞遗址

和龙市——和芦线——G331——和龙大洞遗址

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 长白山神庙遗址

上一篇 延吉边务督办公署旧址