-

沈阳二战盟军战俘营旧址 编辑

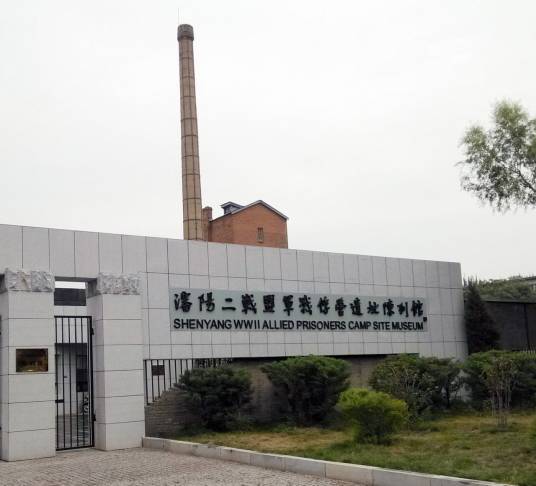

沈阳二战盟军战俘营旧址,位于辽宁省沈阳市大东区地坛街30-3号,是中国东北地区的中心战俘集中营,也是其中众多战俘营中关押盟军军衔最高,遗址保留较完整的战俘营,当时被称作奉天战俘营,即日本人所称的“奉天俘虏收容所”,后来也被称为“东方的奥斯维辛”。

沈阳二战盟军战俘营旧址从民国三十一年(1942年)11月至民国三十四年(1945年)8月,共关押了来自美国、英国、加拿大、澳大利亚、荷兰、法国等国家的2000多人。 沈阳二战盟军战俘营旧址,是二战期间日本在本土及海外占领地设立的18座战俘营中保留最为完整的一座。战俘营占地面积约45355平方米。 保留下来的建筑主要有1号战俘营房及附属用房。依托战俘营遗址修建的沈阳二战盟军战俘旧址陈列馆,占地面积12000余平方米,馆内常设展览为《沈阳二战盟军战俘营史实陈列》和《战俘画笔下的战俘营》,共展出历史照片500余幅,文物史料近百件。 沈阳二战盟军战俘营旧址是关押盟军战俘国别最多、级别最高、数量最大的一座战俘营,是二战期间日本所设战俘营的典型代表。 沈阳二战盟军战俘营旧址见证了人道主义受到肆意践踏的历史,也见证了中国工友与外国战俘之间的患难情谊。沈阳二战盟军战俘营旧址是教育世人铭记历史、反对战争、珍爱和平的历史遗迹和重要场所。

2013年3月5日,沈阳二战盟军战俘营旧址被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

中文名:沈阳二战盟军战俘营旧址

地理位置:辽宁省沈阳市大东区地坛街30-3号

所处时代:1942~1945年

占地面积:约 45355 m²

保护级别:第七批全国重点文物保护单位

编号:7-1673-5-066

批准单位:中华人民共和国国务院

民国三十一年(1942年)11月11日,首批1281名盟军战俘被押到奉天(今沈阳),当时“奉天俘虏收容所”还没有正式成立,战俘被临时关押在奉天北郊的北大营院内。同年12月16日,日本陆军大臣批准《函馆、福冈、奉天俘虏收容所临时编成要领及细则》,“奉天俘虏收容所”正式成立。12月21日,关押在“奉天俘虏收容所”临时营区的盟军战俘开始被迫到日本人开设的工厂(满洲工作机械株式会社)劳役。从民国三十二年(1943年)3月开始,满洲工作机械株式会社投入302.6万元,历时4个月,在厂区附近修建了收容战俘的永久性营地“昭南寮”,即现存的沈阳二战盟军战俘营旧址。

民国三十二年(1943年)7月29日,战俘从北大营转押到新战俘营。民国三十三年(1944年)10月14日,日军在四平省郑家屯(今吉林省双辽市)设立了“奉天俘虏收容所”第一分所,用以关押盟军战俘中的将校级军官。民国三十三年(1944年)12月1日,在四平省西安县(今吉林省辽源市),设立“奉天俘虏收容所”第二分所,将乔纳森·温莱特等高级将领转押到此处。初期,“奉天俘虏收容所”的日军各类专职人员共有61人。随着转押来的盟军战俘数量的不断增加,民国三十四年(1945年)日军专职人员总数增加到154人。民国三十四年(1945年),战俘解放回国后,该处战俘营曾被国民党政府征用。民国三十七年(1948年),沈阳解放后,该营址归中捷友谊厂使用,有些建筑被改建成为职工宿舍,有些建筑被相继拆除。

1993年底,在沈阳市大东区找到了沈阳二战盟军战俘营旧址。

2013年5月18日,沈阳二战盟军战俘营遗址陈列馆正式开馆。

沈阳二战盟军战俘营旧址

沈阳二战盟军战俘营旧址

沈阳二战盟军战俘营旧址位于沈阳市大东区地坛街30-3号,是中国东北地区的中心战俘集中营,也是其中众多战俘营中关押盟军军衔最高,遗址保留较完整的战俘营,当时被称作奉天战俘营,即日本人所称的“奉天俘虏收容所”,后来也被称为“东方的奥斯维辛”。 从民国三十一年(1942年)11月至民国三十四年(1945年)8月,共关押了来自美国、英国、加拿大、澳大利亚、荷兰、法国等国家的2000多人。

战俘名单墙

战俘名单墙

沈阳二战盟军战俘营旧址文物遗存有43号战俘、美国太平洋最高指挥官乔纳森·温莱特写的《温莱特回忆录》,14号战俘阿诺德·博克塞尔写的《米饭·战俘与铁丝网》,25号战俘戴斯蒙·布伦南在战俘营中写的日记。这三本书的内容,详细记录了战俘们在战俘营中的苦难生活。

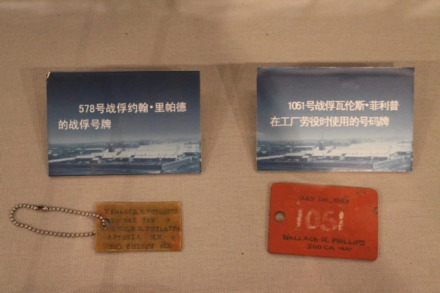

战俘号码牌

战俘号码牌

战俘号码牌

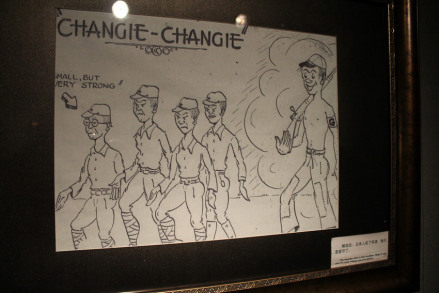

战俘生活漫画

战俘生活漫画

战俘生活漫画

奉天战俘营(沈阳二战盟军战俘营当时的称谓)同时监管着两个直接隶属于“奉天俘虏收容所”的第一、二俘虏收容分所,那里分别关押着被俘的“二战”盟军少将级高级将领17名(最高的是中将)。这其中就包括美国的温莱特中将、金少将和摩尔少将等盟军高级将领和殖民政府首脑。盟军战俘在沈阳二战盟军战俘营期间不但从事繁重的劳役,还要忍受各种非人的惩罚。在战俘营中,特别是在奉天战俘营的战俘们受到日本人的处罚多达84次,而这个数字还仅仅是日军记录在案的。1475号战俘威廉·克里斯蒂·沃特克、438号战俘巴顿·富兰克林·品森和1658号战俘马康·弗蒂尔用铅笔创作了上百幅表现战俘劳作和生活的漫画,成为那段历史的见证。

发现背景

美国有一个名为“奉天幸存战俘联谊会”的组织。会员约瑟夫·皮塔克和其他同伴一样,对自己那段战俘生活刻骨铭心。1992年10月,他向美国驻沈阳总领事馆发来一封求助信,称自己二战期间曾在日军设立的“奉天俘虏收容所”有过痛苦的战俘经历,希望有生之年能回到沈阳的战俘营遗址看一看。美国驻沈阳总领事馆接到信后,安排当时的领事助理杨竞负责查找这座战俘营。经过多次查阅资料、实地寻访,1993年底,杨竞终于在沈阳市大东区找到了战俘营旧址。

采访战俘

2007年,当年的战俘罗伯特·布朗曾回到战俘营旧址,在接受记者采访时,他用“糟糕透顶”来形容那段经历。“食品匮乏,药品奇缺,天气寒冷,战友们一个个倒了下去;在零下三四十摄氏度的低温下,墓地都无法挖掘,尸体就被放在营房旁边的小屋,直到春天才被埋葬。”

遗址碑

遗址碑

2017年,沈阳二战盟军战俘营旧址被辽宁省委宣传部列为辽宁省级爱国主义教育基地。

地理位置

沈阳二战盟军战俘营旧址位于辽宁省沈阳市大东区地坛街30-3号。

沈阳二战盟军战俘营旧址

交通信息

自驾:自辽宁省沈阳市大东区人民政府开车前往沈阳二战盟军战俘营旧址,路程约2.7千米,用时约10分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。