-

喇嘛洞墓地 编辑

喇嘛洞墓地,位于辽宁省朝阳市北票市南八家乡四家板村喇嘛洞村民组西山南坡上,占地面积约10000平方米,是三国至晋朝时期的古遗址。

喇嘛洞墓地以三燕文化墓葬最多、最重要。墓葬依山势成排布列,最多一排40多座。墓葬可分为土圹竖穴木椁墓和石椁墓两大类。以长方形土坑竖穴木棺墓为主。墓地出土了丰富的三燕文化遗物。出土陶器、铁器、铜器、金银、玛瑙等装饰品总计约5000件(套)。墓葬年代为3世纪末到4世纪初,研究者认为墓地主体人群为夫余人。墓葬形式和随葬器物均为以往所不见,展示了三燕文化的丰富内涵和特色。头盔、铁甲、马具组成的甲骑具装,是中国考古已发现最早的实物。大量铁制兵器和生产工具共存,表明三燕社会内部结构已由游牧向农耕转变。马具金器等还可以看出对朝鲜半岛和日本列岛同类器物的强烈影响。喇嘛洞墓地的发掘是东北地区魏晋十六国时期考古规模中最大的一次,对于研究三燕文化墓地的布局与葬制以及鲜卑与其他民族之间的关系,具有重要的意义。

2013年3月5日,喇嘛洞墓地被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

中文名:喇嘛洞墓地

地理位置:辽宁省朝阳市北票市南八家乡四家板村喇嘛洞村民组西山南坡上

所处时代:三国至晋

占地面积:约 10000 m²

保护级别:第七批全国重点文物保护单位

编号:7-0555-2-039

批准单位:中华人民共和国国务院

1992年春,辽宁省、北票市文物部门组织人员到墓地进行局部勘探,当年勘探出墓葬14座。

1993~1998年,辽宁省文物考古研究所先后对喇嘛洞墓地进行了五次发掘工作,总计清理墓葬435座。其中三燕文化墓葬420座、青铜时代墓葬12座、辽代墓葬1座、清代墓葬2座。

喇嘛洞墓地全景

喇嘛洞墓地全景

墓地占地面积约10000平方米,总共清理墓葬435座:其中青铜时代墓葬13座,三燕文化墓葬419座,唐代契丹墓葬1座,清代墓葬2座。墓地中部有一条顺山势的冲沟,把整个墓地分为两部分,沟东为I区,发掘53座墓;沟西为II区,发掘382座墓。根据墓葬的规模,可分为大、中、小型三种。这些墓葬多为土坑竖穴木棺墓,中、小型墓中尚有少量的石椁墓。通过发掘可知,整个墓地排列有序,葬俗相同,几乎均为仰身直肢一次葬,头东足西。在填土中一般放置1~2件陶器,其他随葬品均放于棺内。

喇嘛洞墓地M266

喇嘛洞墓地M266

综述

喇嘛洞墓地随葬品基本组合为泥质陶壶及环首铁器。中型以上墓均有金、银耳坠、金管与玛瑙珠串成的项链,还有青铜容器、铁剑、环首铁刀及铁犁铧、铁斧、镰等生产工具,个别墓中还随葬有铜鹿形器和马具,大型墓出土了甲骑具装。其中,陶器、漆器、环首铁器都放在死者头前,兵器常放在体侧,铜容器多放在胸部以下,铜马具及铁生产工具皆放在脚下喇嘛洞墓地出土陶、铁、铜、金、银、骨、石等各类文物近5000件(套)。出土文物不仅数量多,而且大都作为死者生前的实用之物。喇嘛洞墓地出土的比较有代表性的文物有:金步摇、铜四铃环、釉陶羊尊、铜鹿(首)形器、铁环首器等。

耳饰

金牌饰

喇嘛洞鞍桥包片

酱釉羊尊

马具

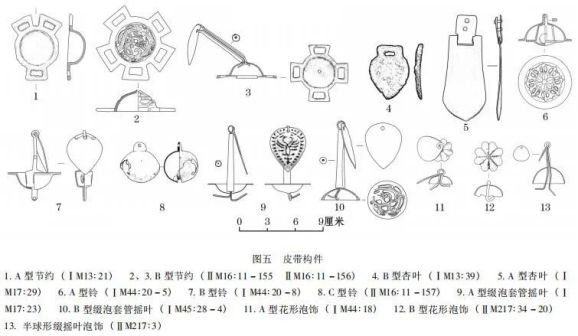

马具按照功能可分为辔具、鞍具、镫及固定皮革带的金属构件等几部分。辔具:墓地中共有51座墓葬出土辔具,包括用来驭马的衔、镳、引手和用作装饰的当卢。其中衔、镳及引手共56件(套、副),多数为一衔二镳的组合,少数有衔无镳。鞍桥:均为木芯高鞍桥,因木芯朽烂,仅存金属饰片。墓地中共有6座墓葬出土鞍桥饰片,分别是ⅠM5、ⅠM13、ⅠM17、ⅡM101、ⅡM202、ⅡM266,种类包括鞍桥包片、翼形片、用于固定包片和翼形片的包边、压片、铆钉等。质地有铜质、铁质两种。按照鞍桥的形制,可分为两型。镫:有2座墓出土了马镫,皆为木芯,外包金属包边。皮革带包括络头、胸带、腹带与鞧带等几部分。其中络头用来固定衔、镳和当卢;胸带、腹带和鞧带用来固定鞍具。皮革带以及附着其上的纺织品大多腐烂,仅残存金属构件。其中具有实用功能的是带扣和节约,另有用作装饰的带銙、杏叶、铃、泡饰及与之相应的固定构件。

马鞍鞒、马镫构件

马鞍鞒包片

皮带构件

铜鎏金带具

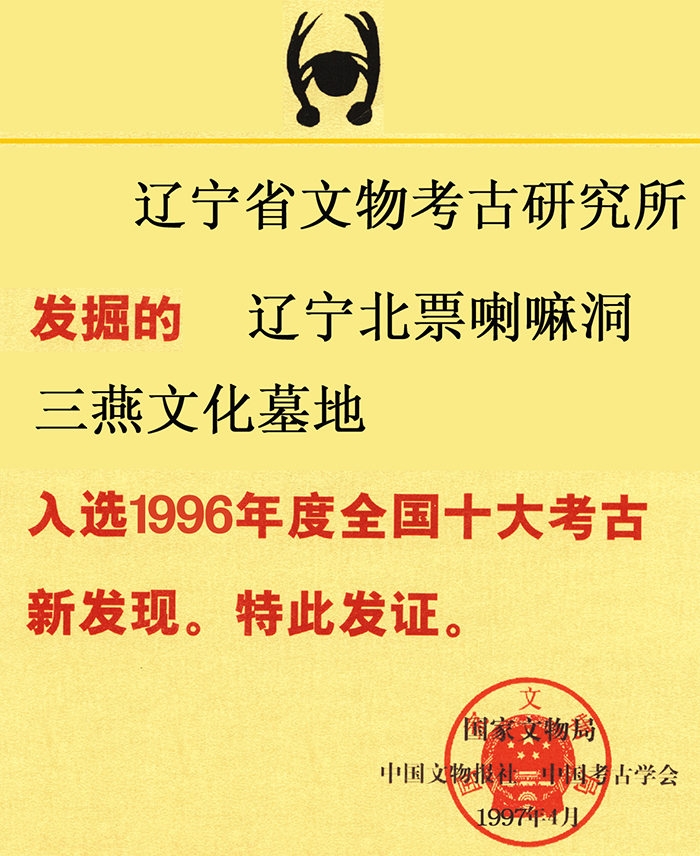

全国十大考古新发现证书

全国十大考古新发现证书

地理位置

喇嘛洞墓地位于辽宁省朝阳市北票市南八家乡四家板村喇嘛洞村民组西山南坡上。

喇嘛洞村

交通信息

自驾:自辽宁省朝阳市北票市南八家乡人民政府开车前往喇嘛洞墓地,路程约80.7千米,用时约1小时49分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。