-

磁山遗址 编辑

磁山遗址,又称磁山文化遗址。位于河北省邯郸市武安市磁山村东约1公里处的南洺河北岸台地上,东北依鼓山,距武安城17公里,是中国最初发现的一种新的新石器时代早期文化遗址,距今约10300年,突破了新石器时代仰韶文化考古的年代,因其具有典型的代表意义,磁山遗址出土的家鸡骨骸是已知中国发现的最早的家鸡骨骸,比原来认为的世界最早饲养家鸡的印度,要早3300多年。考古学上定名为“磁山文化”,

1988年1月13日,磁山遗址被国务院公布为第三批全国重点文物保护单位。

据1982年3月《光明日报》报道:磁山是我国四大发明之一指南针的发源地。 又《明一统治》称:“磁州武安县西南有磁山,产磁铁石。”又《古矿录》记载:《明一统治》称:磁山,在县西南30里,土产矿石,州名取此。磁山,指南针的故乡。

2021年10月18日, 河北武安磁山遗址入选全国“百年百大考古发现”。

中文名:磁山遗址

地点:河北省南部武安市磁山村

所处时代:新石器时代

意义:突破了仰韶文化考古的年代

发现:世界最早的粟、家鸡、指南针

磁山遗址出土的盂、钵

磁山遗址出土的盂、钵

中国已故著名考古专家夏鼐先生指出:“磁山文化遗址的发现是中国新石器时代考古的重大突破。”它为研究和探索中国新石器时代早期文化提供了丰富、宝贵的地下实物资料。

在遗址发现了两座房基址,均为半地穴式房屋。在房基遗址器物中,有一烧土块,沾有清晰可辨的席纹,说明在7300年前这一带即编制苇席,由此也可想像苇席给人们生活带来的极大便利,考古学家称此器物为全国之最。

1976年至1998年的20余年间,河北省、邯郸地市及武安县(市)等文物考古部门前后连续或时断时续对磁山遗址经过了11个年度、时间不等的考古发掘,按照发掘目的及时间阶段划分,可以归为三次:

第一次发掘:包括1976~1978年三个年度,共计发掘111个探方(沟),计2579平方米,发现磁山文化房址2座、灰坑474个,其中长方形窖穴360个,内储存有粮食的88个,陶石器组合物45组,探沟3条,出土陶器、石器、骨角器近2000件。

第二次发掘:包括1985~1988年四个年度,共计发掘探方(沟)116个,计2713平方米,发现磁山文化灰坑、窖穴359个、灰沟1条、组合物42组,先商、早商时期灰坑、窖穴54个、灰沟1条、陶窑3座,宋金时期墓葬1座,出土陶器、石器、骨角器等2300余件。

第三次发掘:包括1994~1995、1997~1998年四个年度,共计发掘探沟、探方87个,计1913.5平方米,发现磁山文化灰坑、窖穴244个、房址4座、疑似房址2座、组合物3组以及与磁山文化有别的新石器时代陶窑1座,并发现几处河卵石、石片、石块、残石器较集中的遗迹,出土陶器、石器、骨角器近千余件。

磁山遗址出土的陶器

磁山遗址出土的陶器

有的窖穴底部有一块大砺石,周围散布很多石块、石片、残石器和石器成品,可能是当时石器加工场所。有的底部发现在石磨盘和石磨棒旁放一陶罐。粮食窖穴形状多长方形,深度在3~6米之间,底部有腐朽的粟灰堆积,厚度一般在0.5~2.5米之间。

种类丰富

磁山遗址出土鸡、猪、狗的骨骼

磁山遗址出土鸡、猪、狗的骨骼

陶器多手制,火候低,陶质粗糙,造型简单,器形不规整,器壁较厚,以夹砂陶为主。羼和料有石英、粗砂、细砂和云母。颜色有红、褐和灰褐 3种。据出土红陶样品的测定,烧成温度为 700~930℃。器表多素面,纹饰以浅细绳纹较多,还有编织纹、附加堆纹、剔刺纹等。泥质红陶胎厚,火候低,光洁度差。器形有倒靴式支架、直壁平底盂、三足钵、小口长颈罐、漏斗形器、舟形盆、罐、圈足罐、豆等,以支架、盂最有代表性。另外还发现一些微型陶器,可能是祭祀用的冥器。

石器有斧、铲、锛、凿、镰、磨盘、磨棒等。以斧的数量最多,有通体磨光,也有局部磨光,器形一般都较小。

出土骨器数量较多,有铲、针、笄、镞、鱼镖、梭、锥、匕、饰等。蚌器有铲和装饰品。

遗址出土的动物骨骼包括兽类、鸟类、龟鳖类、鱼类、蚌类等 5大类、23种。家畜家禽有犬、猪和鸡。

陶器和石器

1976年至1978年进行发掘,发掘面积为6000平方米,文化层厚1-2米,最深的窑穴达6-7米。主要遗迹有房址2座,灰坑474个,出土遗物有陶器、石器、骨角器、蚌器、动物骨骸、植物标本等6000余种。遗物中以陶支架(座)和石磨盘最具特点。石器中有打制石器、打磨兼制石器和磨制石器三种,主要器形有石磨盘和石磨棒。陶器均为手工制作,用泥条盘筑法和捏塑法制成,以素面为主,主要器形有陶盂和陶支架(座)等。这些陶器成组器物出土点有45处。经测定,磁山文化的绝对年代为公元前6000年至前5600年。半地穴式房屋。在房基遗址器物中,有一烧土块,沾有清晰可辨的席纹,说明在7000年前这一带即编制苇席,考古学家称此器物为中国之最。磁山与女娲补天的凤凰山相距很近,这也为女娲"积芦灰以止淫水"为何产生于此,作了注脚。

丰富的粟灰

在发现的88个窖穴(灰坑)内有堆积的粟灰,一般堆积厚度为0.2-2米,有10个窖穴的粮食堆积厚达2米以上,数量之多是惊人的。这些粮食刚出土时,尚有部分颗粒清晰可见。以往认为粟起源于埃及、印度,磁山遗址粟的出土,提供了中国粟出土年代最早的证据。这一发现,把中国黄河流域植粟的记录提前到距今七千多年前,

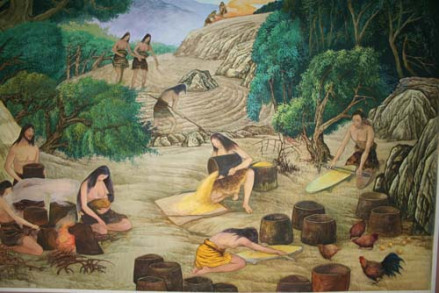

磁山文化先民复原图(一)

磁山文化先民复原图(一)

磁山遗址共发掘灰坑468个,发现其中88个长方形的窖穴底部堆积有粟灰,层厚为0.3至2米,有10个窖穴的粮食堆积厚近2米以上,数量之多,堆积之厚,在中国发掘的新石器时代文化遗存中是不多见的。粟的出土尤其是粟的标本公诸于世之后,引起了国内外专家的极大重视。以往认为粟起源于埃及、印度,磁山遗址粟的出土,提供了中国粟出土年代为最早的证据。这一发现,把中国黄河流域植粟的记录提前到距今7000多年,填补了前仰韶文化的空白,也修正了世界农业史中对植粟年代的认识。

在发掘的灰坑中,还发现两座坑底部有树籽堆积层,可辨认的有榛子、小叶朴和胡桃。胡桃就是现今的核桃,以往认为核桃是汉代张骞通西域时传入内地的,磁山遗址胡桃的出土,证实7000多年前这一带就有种植。

最早古玉石

磁山遗址惊现万年前古玉石

磁山遗址惊现万年前古玉石

这块古玉为白色石英石质,质地纯净,呈半透明状,长65毫米,宽27毫米,高16毫米,各面经过磨制,比较规整,名称和用途不详。更为珍贵的是,这块玉石上还残留有一些黄、褐色的附着物,疑为入土时有机物残留。这块玉石出土的位置位于磁山遗址1号窖穴的底部,经中科院、农科院采样队员认定,属磁山文化一期地层。

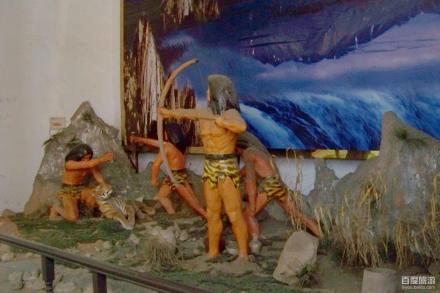

磁山文化先民复原图(二)

磁山文化先民复原图(二)

遗址中出土的石器有打制石器、磨制石器和打磨兼制石器,主要器形有磨盘、磨棒、斧、铲、凿、锛、镰等,其中磨盘和磨棒是粮食加工工具,有重大的考古价值。

从磁山遗址出土的标本和大量器物看,早在7000多年前,河北南部太行山东麓一带就有了比较发达的农业,当时的生产力水平已经脱离了农业经济的初始阶段,有相当一部分人已从事专项手工劳动,原始手工业已成为原始农业、渔猎、采集生产及其生活的重要组成部分。磁山文化遗址的丰富内涵,为研究和探索中国新石器时代早期文化提供了新的重要的链环。

发掘证明,磁山先人是以农业为主,辅以渔猎采集,过着原始社会的定居生活。磁山遗址是中国考古以来,首次发现与发掘的新石器早期的一处遗址,它把仰韶考古年代上溯千余年,填补了新旧石器之间的一段距离。1986年12月在邯郸市召开了中国全国性的磁山文化学术研讨会。命名该文化为“磁山文化”,并发表《磁山文化论集》。1981年在《考古学报》上发表“河北磁山遗址”的发掘报告。

磁山古遗址

2021年12月,入选河北百年百项重要考古发现名单。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。