-

圣经山摩崖 编辑

圣经山摩崖,位于山东省威海市文登区葛家镇西于村北约约4.5千米处山梁上,是金至元时期的文物遗存。

金大定七年(1167年),陕西道士王重阳来到圣经山,创建了全真派,留下众多道教遗迹遗存。圣经山摩崖全真道教文物遗迹主要分布在圣经山以及圣经山南部的紫金峰两座山峰上,现存的还有11处文物遗迹。其中,“太上老子道德经”摩崖石刻、“圣经山”摩崖石刻、“洞天”刻石、“福地”刻石、混元殿、众仙坟、朝阳洞7处遗迹位于圣经山上,东华宫山门、东华洞、玉皇阁、“天门”刻石4处遗迹位于紫金峰上。《太上老子道德经》摩崖刻石,主面坐北朝南,整石东西横陈,当地有称“月牙石”;石面东西内抱呈弧形(月牙形),表面经打磨光滑后刻经,楷书阴刻《太上老子道德经》上下两卷,约5700余字,刻经书法为颜体特征。圣经山摩崖,见证了道教全真派由发展到壮大的历史再到衰落的历史,为研究道教全真派的历史提供了重要的实物资料,对研究元代的文化艺术史具有重大意义。

2006年5月,圣经山摩崖被中华人民共和国国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。

中文名:圣经山摩崖

地理位置:山东省威海市文登区葛家镇西于村北约约4.5千米处山梁上

所处时代:金至元

保护级别:第六批全国重点文物保护单位

编号:6-834-4-024

批准单位:中华人民共和国国务院

元大德六年(1302年),李道元自云州来到紫金峰,复建东华宫。

元延祐七年(1320年)初夏五月十五日,《太上老子道德经》摩崖刻石,由元代全真道士王志真与王道久、朱道明等人共同主持刻制。

元至正三年(1343年),筹资建玉皇阁。

“文革”时期,混元殿被炸毁。

1991年,复原朝阳洞,扩建东华洞。

朝阳洞

朝阳洞

混元殿

混元殿

混元殿,位于圣经山阳面近山顶处,全为石筑,古朴无华。此殿为道家弟子纪念王重阳祖师而建,又称为“祖师庙”。混元殿由一主殿和两侧殿组成,主殿为元神殿,上刻“混元殿”。殿顶东、北、西、南四面分别刻有“天地日月”四字。右侧殿上刻“玉太上宫三清之阁”,供奉道教“三清”;左侧殿上刻“天地水府三官之殿”,供奉道教“三官”之尊神。原混元殿在“文革”时期被人用炸药炸毁,现存混元殿经过修复,修复时使用的是原来的石块。

众仙坟

众仙坟

紫金峰遗迹

东华宫山门

东华宫山门

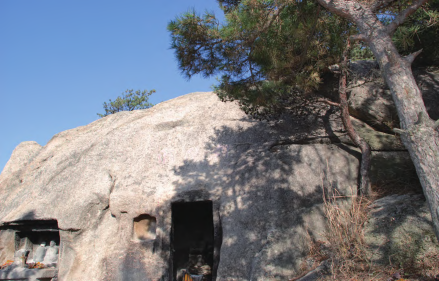

东华洞

东华洞

玉皇阁

玉皇阁

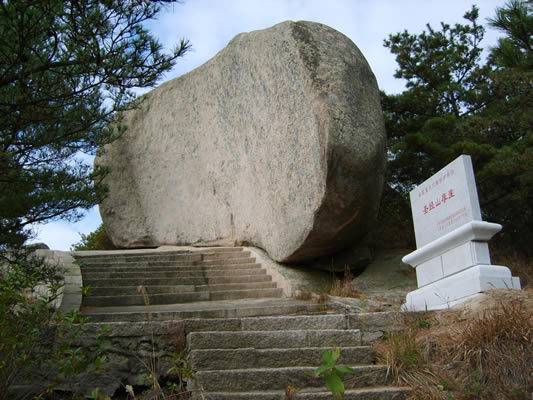

“圣经山”石刻老照片

“圣经山”石刻老照片

“圣经山”摩崖石刻位于圣经山山巅,石刻高约3米、长4.5米,阳面阴刻“圣经山”三个大字,字径约50厘米,大字下阴刻小字200余个,因风化剥蚀已模糊不清。

“太上老子道德经”摩崖石刻

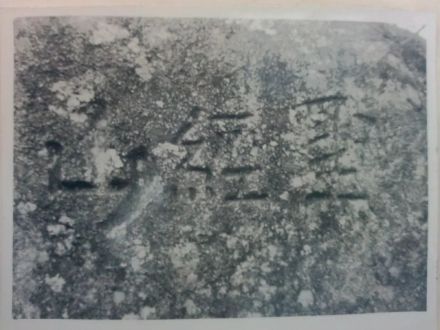

“太上老子道德经”摩崖石刻老照片

“太上老子道德经”摩崖石刻老照片

《太上老子道德经》摩崖刻石,主面坐北朝南,整石东西横陈,当地有称“月牙石”;石面东西内抱呈弧形(月牙形),表面经打磨光滑后刻经,该石朝南的立面与地面水平之间并非90°垂直关系,而略呈俯身之势,实测其主面角度约76.4°,即相对俯角约为13.6°。整个磨面沿巨石之形从南面向西北面自然延伸,测得各处俯角约10~20°不等。巨石正面高约5.5米,长约17米,磨面的总面积约93.5平方米。随石面凹凸起伏,楷书阴刻《太上老子道德经》上下两卷,约5700余字,起始主标题“太上老子道德经”、中部“老子德经卷下”和经末“老子德经卷终”三处字径约17厘米,正文部分字径约10厘米,部分已风化漫漶不清,大部尚可辨识。刻经书法为颜体特征。

“洞天”石刻

“洞天”石刻

“洞天”石刻

“福地”石刻

“福地”石刻

“福地”石刻

“天门”石刻

“天门”石刻

“天门”石刻

遗址碑

遗址碑

地理位置

圣经山摩崖位于山东省威海市文登区葛家镇西于村北约约4.5千米处山梁上。

圣经山-摩崖

交通信息

自驾:自山东省威海市文登区人民政府开车前往圣经山摩崖,路程约33.2千米,用时约45分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 留村石墓群

上一篇 刘公岛甲午战争纪念地