-

土桥闸遗址 编辑

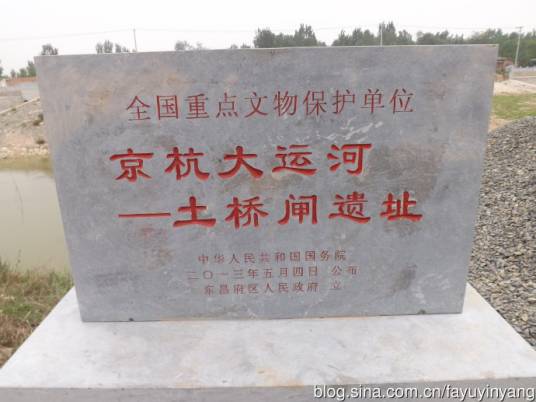

土桥闸遗址,位于山东省聊城市东昌府区梁水镇土闸村,是京杭大运河上重要的设施,是明朝时期的古遗址。

土桥闸,始建于明成化七年(1471年)。清乾隆二十三年(1758年),拆修。2010年8月~12月,对土桥闸遗址进行了全面发掘,发掘出瓷器、陶器、铜器、铁器、玉石器近万件、石碑两方。这次发掘还对船闸的基本结构、建造和维修时代及其建造程序有了比较清楚的认识。这是京杭大运河山东段船闸的首次发掘,聊城土桥闸也是大运河上完整揭露的第一座船闸。2012年,出土了一尊清朝镇水兽,之前已发掘出三尊。土桥闸遗址对于研究大运河的水工设施、运河沿岸的物质文化习俗,认识大运河在古代交流与沟通中的作用具有重要意义,也为京杭大运河申报世界文化遗产提供了一批新的重要资料。

2013年3月5日,土桥闸遗址被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

中文名:土桥闸遗址

地理位置:山东省聊城市东昌府区梁水镇土闸村

所处时代:明朝

保护级别:第七批全国重点文物保护单位

批准单位:中华人民共和国国务院

编号:7-0260-1-260

土桥闸遗址

土桥闸遗址

土桥闸遗址

土桥闸遗址

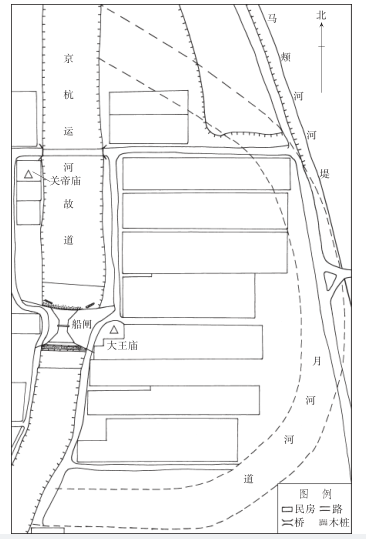

土桥闸遗址遗迹分布图

土桥闸遗址遗迹分布图

地层堆积

土桥闸遗址北侧

土桥闸遗址北侧

第1层:黄色淤沙土,土质疏松,持水性强厚1.3~2米。出土现代瓷片玻璃砖瓦碎块等。

第2层:灰褐色淤沙土,分布均匀,土质松软,饱含水,厚约1米。出土器物较少,可见近现代瓷片、砖瓦碎块及明清瓷片。

第3层:青灰色淤沙,分布均匀,土质疏松,有较大沙粒,厚约0.5米,其下为石铺底板。出土器物较多,主要为明清瓷片、铁器、铜器和石器等。

船闸外河道3层下为青灰色淤泥土。

船闸

船闸,由迎水燕翅、闸口、分水燕尾、裹头、闸墩、底板、木桩、弧形石墙、荒石等组成。

迎水燕翅,位于闸南,是承受来水、呈扇形张开的“八”字折弯直墙,有东、西之分。主体为18层条石错缝垒砌而成,同层条石间用铁锯扣相连,保存基本完好,东侧长21.7米,西侧长18.2米,最高7.8米。条石用料不统一,长0.4~1.05米、宽0.4~0.5米,高0.38~0.5米。墙内有一层混掺三合土的不规则衬里石,石内可见垒砌青砖。

闸口

闸口

分水燕尾,位于闸北,是分导泄水、呈扇形张开的“八”字折弯直墙,有东、西之分。其结构与迎水燕翅相同,但明显加长。崩塌损毁严重,东侧墙体原暴露部分外凸,东侧长31.3米,西侧长28.7米,残存最高6.8米。

裹头,指迎水燕翅、分水燕尾外端横折的石墙,用条石垒砌,再以铁锯扣相连而成,其内为夯土。迎水燕翅东、西裹头横折处相距36.8米,东侧裹头因民房占压,未全部暴露,长度不明,西侧裹头长1.2米。分水燕尾东西裹头横折处相距56.3米,东侧塞头长1.97,西侧裹头长1.38米。

底板,指铺于闸内河底的石面。用条石平铺,以铁锯扣互连,唯南北部两端的边石侧立。底板中间由门槛石分为南、北两部分,南部长11.4、北部长10米。

闸墩,亦称墩台,是两岸伸入河道拦截水流的墩式水工建筑,组成迎水燕翅、闸口、分水燕尾、裹头的闸墙皆附其上。墙内用旧闸石料、青砖堆砌,并用三合土夯打,其基础暴露部分可见众多地钉木桩。

土桥闸遗址南侧

土桥闸遗址南侧

弧形石墙,为闸墩下的护坡设施。用条石错缝砌筑,以铁锯扣固定连接。墙内高度与底板基本相平,其间夯砸的地钉木桩与闸墩地钉相连,内有砖墙和木墙。东侧石墙长14.2米,南距分水燕尾5.5~8米。西侧石墙塌落严重,仅存基本形制。

荒石,散落于闸北底板护桩外侧的河道中,能减缓流速,降低闸激流对河道的冲刷力度。石块大小不一,排列无规则。

月河

月河,是连接船闸上下游的月牙形水道,进水口高于河道,汛期闸门关闭时洪水从进水口溢流入月河,船闸维修或捞浅时航船亦可从月河绕行。

清乾隆《东昌府志》卷七载土桥闸下有月河一道;《山东运河备览》卷七载土桥闸月河长一百八十五丈,即592米。经调查勘探,土桥闸下的月河位于船闸东侧,呈南北长的不规则半圆形,外有月河堤西岸借用运河东堤。月河淤塞时间远早于运河,残存故道被民国时修建的村围沟截断,月河东堤部分被马颊河大堤叠压。据勘探,月河东堤距闸口约180米,月河进水口在闸口南约130米处,出水口在闸口北约180米处与历史记载基本相符。对月河试掘6米,均为黄色淤沙土,未见底部。

大王庙

大王庙,位于东侧闸墩边缘,祭祀的神灵当为河神金龙四大王谢绪。其庙以大王庙之名广见于京杭运河两岸重镇,此处是聊城东昌府区已知的第三座。建筑坐东向西,南北暴露部分7米,进深5米,用石块垒砌基础,青砖砌筑直墙,原铺地砖仅存少许。推测大王庙南北应有3间,面阔约12米。在东侧墙基内发现“康熙二十八年抚院明文”石碑一块。

关帝庙

关帝庙,位于运河西岸,南距船闸约80米。《清实录》载,清康熙四十六年(1707年),御舟泊土桥时,遣官祭关圣帝君。经勘察此庙规模较大,应为多重建筑,但基址已全部被民房占压。

减水闸

减水闸,是为分泻洪水设置的水工设施。《山东运河备览》卷七载土桥闸东岸有一减水闸,《东昌府志》卷七也记录土桥闸北东岸有四空闸滚水坝减水。闸口向北约200米东侧大堤上,有一明显低洼处,调查时曾在此发现一块条石,其形制与闸上所用条石相同。村民在平整农田时曾挖出许多大石块,石下有木桩,故此处应为减水坝旧址。

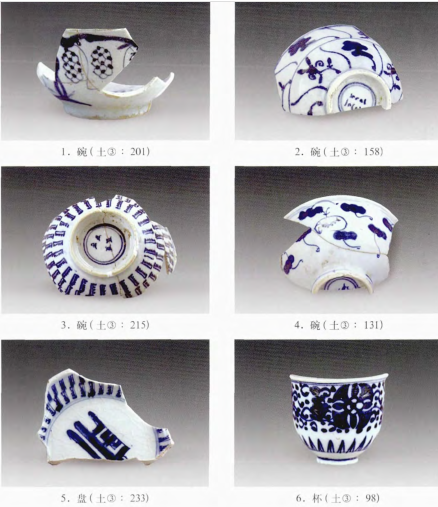

土桥闸遗址发现明代运河管理的“抚院明文”碑刻一幢。清理河道时,还发现了丰富的瓷器、陶器、铁器及大量铜钱。瓷器以青花瓷、青瓷、白瓷为主,年款标示以明清时期为多,为研究该时期的陶瓷提供了丰富的标本。此外,发现的铜钱里存在日本“宽永”年号铜钱。

瓷器

土桥闸遗址出土青花瓷碗

土桥闸遗址出土青花瓷碗

铁器

铁器,出土近千件,有生活用具、船上用具、造船或加固船板器具、船闸相关设施附件等。

铜钱

铜钱,主要为明清时期钱币以“永乐通宝”及“康熙通宝”“乾隆通宝”为多,另有1枚日本宽永通宝。

石器

镇水兽,4件,均为整石雕成,出土于闸北河道。

镇水兽

土桥闸遗址出土一尊清朝年间雕刻的镇水兽,名为趴蝮。长约100厘米,宽约40厘米,高约45厘米,以青石为原料,发掘于土桥闸的东南角。镇水兽轮廓清晰,呈卧着的姿态,身上盖着薄薄一层土质,只在棱角处能看到石头本身的灰黑色。镇水兽在古代经常随水利设施而建。

镇水兽

镇水兽

地理位置

土桥闸遗址位于山东省聊城市东昌府区梁水镇土闸村。

京杭大运河土桥闸遗址

交通信息

自驾:自山东省聊城市东昌府区人民政府开车前往土桥闸遗址,路程34.7千米,用时约1小时。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。