-

龙山石窟 编辑

龙山石窟,位于山西省太原市晋源区龙山的元代道教石窟。 始建于元太宗六年(1234年)。 面积1.625平方千米。

龙山石窟沿龙山脚下设点,向北延伸至风峪沟南山梁,沿龙山西山梁南至明仙沟,顺沟到东山山脚下汇合; 龙山石窟是中国现存规模最大、题材最丰富的道教石窟,在中国道教史,上占有举足轻重的地位,填补了中国石窟艺术在宋元之交时期的空白。

1996年11月20日,龙山石窟被国务院列为第四批全国重点文物保护单位。

中文名:龙山石窟

地理位置:山西省太原市晋源区

所处时代:元代

占地面积:1.63 km²

保护级别:第四批全国重点文物保护单位

开放时间:4月1日-10月15日08:00-17:30

门票价格:20元

批准单位:国务院

编号:4-0192-4-4

北齐天保七年(556年),在其北侧建童子寺,寺院在金代被毁,只留下部分残迹和寺前一座燃灯古塔。

元太宗六年至十一年(1234~1239年),道士宋德方主持开凿龙山石窟第1、2、3、6、7窟。

明代,内官畅英重修。

结构

石窟峰顶峭壁,自上而下,由西向东分为三组,卧如龛位于三清龛东侧,洞中石台,上雕披云子宋德芳卧像,神态自然,泰然安详,后有2侍者作肃立状,龛顶雕有4龙盘旋,乃为道教全真龙广门派修道用气之法“玉龙盘体法”的写实性雕塑。自西向东巨石之间三天大法师龛内有道教创始人张道陵及其子张衡、孙张鲁石雕像,各高1.35米,另有8侍者像作肃立状。其雕像形态技法均具有唐代特征。玄真龛内有雕像3尊,主像玄真子张子和为道教正派中著名人物,其雕法、形态与三天大法师像相同。无凿辩道龛内雕有披云子与其师弟李志全、门人秦志安讲经论道的3尊石像,龛右侧小门有一持书童子侧面而立听道不忍离去的情景,极富生活情趣。龛壁有保存完好的赞颂披云子功绩的赞词和自赞诗的题记,完全是元代道教徒修行生活的真实写照。龙山石窟中最有游览和探古价值的是七真龛,也称玄门列祖龛。有9尊雕像,门侧各雕青龙、白虎、仙鹤、云龙,既象征神山仙境,又真实地反映了道教全真七子讲经论道的情景。

龙山之中多有裸露岩石,石质属灰白色沙砾岩,极易雕凿。石窟群的主体就建在一块大石头上。共有9窟,雕像65尊,有圆雕、高浮雕、浅浮雕三种形式。藻井有浮雕和彩绘两种形式,图案有二龙戏珠、五龙图、双凤图、双鹤图、“飞天图,题材丰富,富于想象,是中国元代的石刻代表作。石窟所有的碑碣、大部分头像以及“飞天和护法神浮雕,早年遗失或被凿盗,现存的文物自然破坏严重。

特点

龙山石窟唐、元时期的雕刻在题材样式、石窟营造、雕刻手法上风格迥然不同,前者带有明显的模仿佛窟的痕迹,虽说塑造的是道教的题材形象,但格式与佛窟中的一佛二菩萨和一佛二弟子二菩萨基本接近。从窟制来讲,体积亦小,彩绘藻井,无浮雕。造像采用圆刀雕法较多,体积感较强,真人身姿动态亦较强,有明显的唐人风范。而元窟却全面展示了蒙元时期全真道尊崇的具体形象,有虚皇老子、三清尊神、王重阳卧化像、七真像和宋披云及其弟子像。元代石窟的策划者根据不同题材的内容,在布局、雕饰、刀法的运用上都做了周全的考虑,他们根据造像题材的特定需要,在采用平直概括刀法中,有许多微妙的变化。

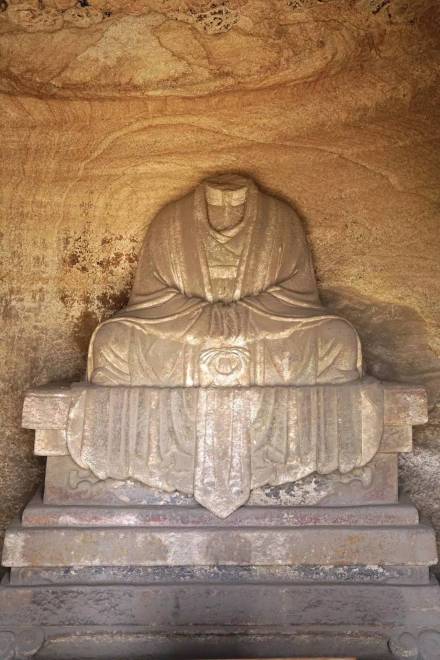

虚皇龛

虚皇龛

虚皇龛

太虚之神称为虚皇,实为虚皇老子的化身,意为人间有皇帝,仙界应该有虚皇。该窟形为圆形,共有雕像21尊,正壁中开莲瓣形龛,龛内雕像为虚皇老子(元始天尊),头已失,长髯尚存,衣饰披于座上。身后凿圆形云气纹背光,外饰火焰纹,内饰五道升腾的云气纹。天尊身着裙(围在腰部或腰部以下的服装)、褐(粗布短衣服)、帔(披在肩背上无袖的服饰),袖手盘腿而坐,束腰方座与东西两壁通连,衣纹舒缓垂落于座上。东西两壁为十常侍像,各有雕像10尊,呈环形排列。20天尊乘着滚滚的云雾,飘然而至,他们拱袖执笏,俨然肃穆,着裙、褐、帔立于云端,手中所执笏板已失。 第一窟显现的是空灵齐一、虚空缥缈之美。

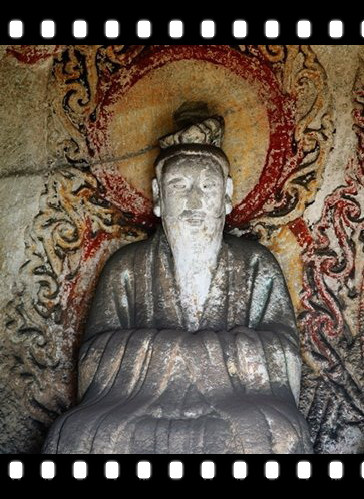

三清龛

三清龛

三清龛

三清龛弧角方形,平顶。三壁设坛基,坛上雕像,三壁雕像共15尊。正壁坐像三尊为三清,即玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊,三清尊神安然高坐在正壁长形台座之上,长髯垂胸,袖手盘膝,神态虚幻玄远,自若中不失肃穆,舒缓中蕴含清静。两边的六真人、六侍者,有的神色恭敬,有的态度小心,雕刻匠师们将他们安排得错落有致,动静相宜。在所有各像冉冉升腾的火焰云气背光之,上,五条巨龙祥集出没于窟顶,整个洞窟充分展现了“三清境”世界华赡、瑰丽、肃穆、神圣的景象。从整体上看,此三清像与六真人和六侍者,衣纹的处理是根据雕像不同的身份、地位、性别加以处理的。天尊衣饰舒缓叠落,真人衣冠有序洒脱,男童侍厚衣棉袍,女侍者着披巾着宽裙,该洞窟是我国同一时期最成功的雕刻作品之一。对照窟中所刻题记,此窟的用意在于“大道幽冥,孰诘其形。至人体奥,立象尽情”。最终目的是为祈祝“当今天子,亿万斯年。波及臣佐,嵩呼庆贺。风雨若时,生灵安妥”。即祈求祝福蒙元皇帝和朝臣们长生不老、江山稳坐。百姓生灵风调雨顺、安享和平。 第二窟则众神祥瑞云集,极尽华赡富丽。

卧如龛

卧如龛

卧如龛

卧如龛,弧角矩形,平顶。共有雕像3尊,一卧两立,卧像为全真教的创始人王重阳,立像为两个着道袍的侍者。窟顶无雕凿彩绘痕迹。窟门外方内圆,拱形。内有安装门的痕迹。正壁有一着褐、帔、裤、鞋的免冠老者,足西头东,左手拂腮,右手隐于平抚腿部的长袖之中,枕长形圆简枕,枕左侧而卧于台座之上。紧靠台座两边各有一着道袍侍者,足踏方座,拱手笼袖,恭敬站立。靠广门的空龛,原为镶碑之处,碑已失。 第三窟肃穆,空旷,素朴,简洁。

三天大法师龛

三天大法师龛

三天大法师龛

玄真龛

玄真龛

玄真龛

披云子龛

披云子龛

披云子龛

披云子龛,第六窟,又名辩道龛,元代开凿。坐西朝东,弧角方形,平顶,三壁雕像,共4尊。正壁设坛基,坛上雕像,真人着裙、褐、帔,袖手安坐于束腰方座上,头已失,衣纹垂叠直落于座前。南北两壁雕二真人,着裙、褐、帔,拂袖平端帕巾,立于四足方座之上,头已失,衣纹直落,颇具装饰性。靠西与正龛相连的壁面,开一圆拱门,门分两扇,门半开,一童子手持书卷,欲踏进门来。这是宋金元时期北方地区常用的手法之一,名叫“妇人半掩门”,给人留下无穷的想象空间。有人认为,该窟表现的可能是全真教主王重阳,两旁道士是披云子的两位恩师刘处玄与丘处机,门中的小童子是宋披云。但该窟题记的全部内容都是赞颂宋德方(披云子)的,且雕像的体量亦较其他洞窟大。从窟群的布局看,在宋德方进行元窟的整体规划时,已将此窟的开凿安置于其中,因此推测第六窟专门供奉的是宋德方本人及其弟子秦志安、李志全的造像。在我国寺观和石窟艺术中,描绘表现供养人的画像、出行图、塑像,很早就有了,如敦煌莫高窟。但这些供养像都是画在自己供奉的佛像窟或佛殿中的,也就是说,供养人像是与佛像同堂共置的。像这样专门开一洞窟来为自己造像,并且体量也较大,确实在全国石窟中少见。

石窟藻井为凤凰祥云浮雕,双凤展翅,呈S形盘旋于浮云之中,形似太极,极为精美,全国罕见。专家考证,这是一对夫妻鸟,一雄一雌,象征幸福吉祥。 第六窟则别出心裁,爽括又富有情趣。

七真龛

七真龛

七真龛

七真龛,为第七窟,元代开凿,石窟坐西面东,分前后室,现存雕像8尊。窟内刻画的是全真教主王重阳的七大弟子马珏、谭处端、刘处玄、丘处机、王处一、郝大通、孙不二,两边各有一女侍,有一女侍头失,另一女侍全失。王重阳的七大弟子人称“全真七子”,因他们各自创立了全真教的一个门派,又被其弟子尊称为“玄门列祖”。

洞窟呈前后两室,前室为横长方形。内洞门两侧青龙、白虎两尊力士像全被盗凿。内门洞上方雕有“玄门列祖洞”五个大字。南壁依门处有一空龛,为镶碑之处。安坐于后室正、南、北三壁高台上的七真像,在幽深的洞窟中增添了几分莫名的神秘之感。作者从道教思想的审美理想出发,用洗练简括又不失含蓄内敛的刀法,塑造了真人们所特有的素朴无华,徐缓平和,又不失潇洒放达的动态特征。为与洞窟雕像厚重、硕大、简练的形体相协调,窟顶的高浮雕刻画了云气舒卷、蟠龙出没的情景。而内洞门边衬以浅浮雕祥云,两只翻飞的白鹤相对翩然而至,使整体洞窟显得道家美学意韵的古朴、幽深、空寂。 第七窟隆重安坐,朴厚幽深之气扑面而来。

三皇龛

三皇龛

三皇龛

辩道龛

辩道龛

辩道龛

龙山石窟虽在雕刻风格上仍有受佛教石窟影响之痕迹,但它较强烈地表达了华夏民族固有的传统雕刻艺术,线条简洁,风格粗犷,是北方道教石窟的典型代表,在道教石窟中独具特色窟内两侧、前壁留有的题记、诗赞,是研究道教发展史和道教石窟艺术的珍贵资料。

1996年11月20日,龙山石窟被国务院列为第四批全国重点文物保护单位。

地理位置

龙山石窟位于山西省太原市晋源区西镇村龙山景区。

龙山石窟

交通信息

从太原市区乘坐公交车到园艺学院下车,再步行登山前往山顶即可到达。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。