-

窦大夫祠 编辑

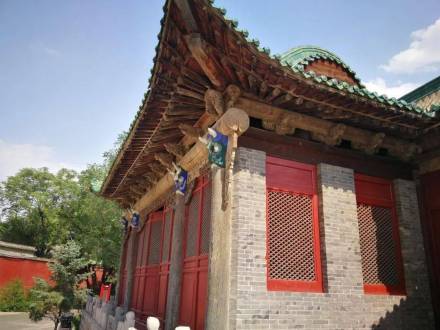

窦大夫祠,又称英济祠、烈石神祠,位于太原市尖草坪区新兰路733号, 北依烈石山,西南傍汾河,是为纪念春秋时期晋国大夫窦犨(chōu)而建的祭祀建筑,也是历代地方守臣及民间百姓的祈雨场所。

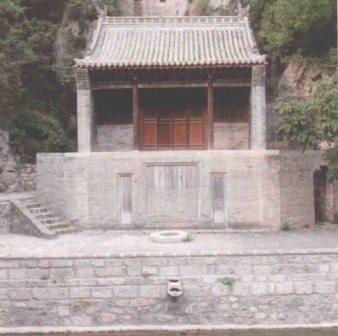

窦大夫祠坐北朝南,背靠二龙山,南临汾河,占地面积5000多平方米 ,整体建筑为砖、木、石结构,现存有乐楼、山门、献殿、大殿、东西厢房等建筑。 窦大夫祠是具代表性的古建筑群,是太原市西山地区重要的历史文化资源。

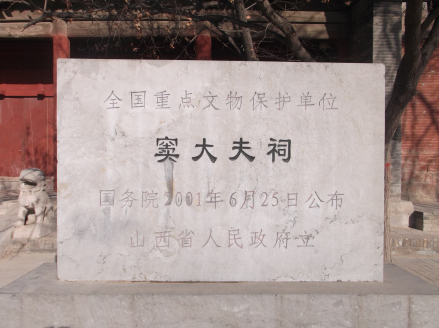

2001年6月25日,窦大夫祠被中华人民共和国国务院公布为第五批全国重点文物保护单位。

中文名:窦大夫祠

地理位置:太原市尖草坪区新兰路733号

所处时代:元至清

占地面积:约 5000 m²

保护级别:第五批全国文物保护单位

开放时间:8:00-17:00

门票价格:(旺季)20元/人;(淡季)15元/人

著名景点:琉璃团龙山门

编号:5-0231-3-037

批准单位:中华人民共和国国务院

名称由来

窦大夫祠是为了纪念春秋时期晋国大夫窦犨而建的。窦犨曾在太原市北边的阳曲县修过水利,造福一方,后人为了纪念他,故修此祠。宋代时,宋神宗加封其为英济侯,故有 “烈石神祠”“英济侯祠”和“窦大夫祠”三种称谓。

建筑历史

窦大夫祠唐代已存,但创建年代无可考证,据文献和祠内留存碑刻记载:

宋元丰八年(1085年)八月二十四日,祠院被汾水所淹。

蒙古世祖至元四年(1267年),于原址重建。

清雍正十一年(1733年),重修西廊房。

清乾隆十九年(1754年),重修烈石口英济祠。

清乾隆四十一年(1776年),重修围墙。

清道光十五年(1835年),重修膳亭、彩画禅院。

清同治二年(1863年),重修英济侯庙。

清光绪二十六年(1900年),重修乐楼。

1981年,中国政府出资对后殿、南殿进行了保护维修。

1983年,窦大夫祠对游人开放。

窦大夫祠文物景区

窦大夫祠文物景区

窦大夫祠布局图

窦大夫祠布局图

乐楼

乐楼

乐楼

南殿

窦大夫祠的南殿南向面阔五间、北向面阔三间,单檐硬山顶,屋顶灰布筒瓦覆盖琉璃剪边。建筑面积215.04平方米。柱网布列特殊,有元代建筑之特点。北向面阔三间,其檐柱施以元代惯用的减柱和移柱相结合的布列和构架手法,各间檐柱之间施大型阑额及普柏枋连接,柱、额用材硕大,与献殿风格一致。

献殿

献殿

献殿

献殿也称为“祭亭”,献殿建在方形台基之上,面阔、进深各一间,正方形,单檐九脊顶,琉璃剪边(明代),檐下斗棋五铺作双下昂计心造。所施柱、额用材硕大,其额枋通间横跨16米之多,整体构筑浑厚气魄。殿内所设天花藻井,均斗棋递叠而就,二层以上为八边形,一、二层为四边形,并于二层各边设神龛,构造玲珑别致。

大殿

大殿也是”明三暗五”,面阔三间,进深六椽,单檐悬山顶,孔雀蓝琉璃瓦剪边、方心。七檀前廊式构架,柱头斗棋五铺作双下昴,补间二朵。当心间辟板门,彩绘二龙戏珠图案,门内侧有铁铸“大元国至元十二年”题记,次间置直棂窗,殿内供窦犨坐像一尊。

匾额:清代匾额6块,位于山门、献殿、正殿、山门西侧窑洞及烈石庙上方。

碑刻:祠内现有碑刻20通,其中辟绳极元碑1通、明碑4通、清碑15通。

石刻:清代石狮2对,石经幢1处,烈石寒泉存有石雕螭龙吐水兽头1处。

古井:烈石寒泉存有古井1口。

古树:现有古树17株。

琉璃团龙

琉璃团龙彩绘

乾坤正气匾额

窦犨像

献殿外的清代石狮

烈石寒泉

窦大夫祠元代建筑整体结构浑然质朴,构思独特,反映了元代营造技术的灵活性和不拘一格的创造胆略,其建筑风格和结构手法既有一般建筑之共性,也带有强烈的地方特色。窦大夫祠的古建筑和自然环境相容,营造了一种人和“自然”对话的氛围,表现出古人对大自然及传统文化的崇敬之意。祠内遗存碑碣等附属文物,可谓集建筑艺术、雕刻艺术、琉璃造型艺术及历史典故等为一体,历史文化底蕴非常丰富,具有很高的历史、科学和艺术价值。

启动仪式

启动仪式

2023年6月9日,“弘扬晋阳文化·讲好太原故事,从窦犨讲起”百名文化艺术家走进文物系列采风活动启动仪式在太原窦大夫祠举办。

窦大夫祠

窦大夫祠

地理位置

窦大夫祠位于山西省太原市尖草坪区新兰路733号。

晋窦大夫祠

交通信息

1、胜利桥东乘坐835路或835支路公交车到中北大学站下,即可到达景区。

2、驾车经柴村大桥,沿新兰路至中北大学即可到达景区。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。