-

祁县镇河楼 编辑

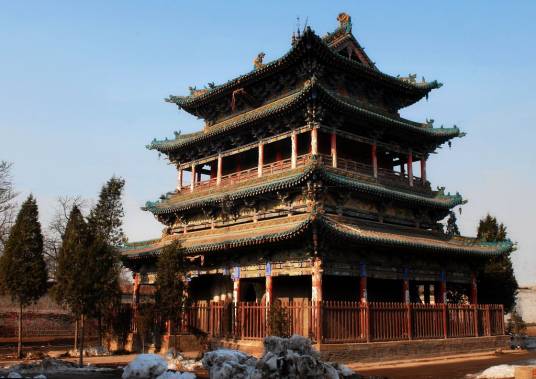

祁县镇河楼,位于中国山西省晋中市祁县贾令镇,始建于明代宣德年间,为明代单体楼阁式建筑 。

祁县镇河楼为两层四檐歇山顶砖木构过街楼阁式建筑,面阔三间13.50米,进深四间11.14米,通高18.88米(室外地平至脊吻顶),建筑面积269.19平方米 。祁县镇河楼是山西省现存建筑体量最大、建筑结构最复杂的镇河楼,对明清时期晋中地区自然水文与人文历史等研究具有一定历史意义 。

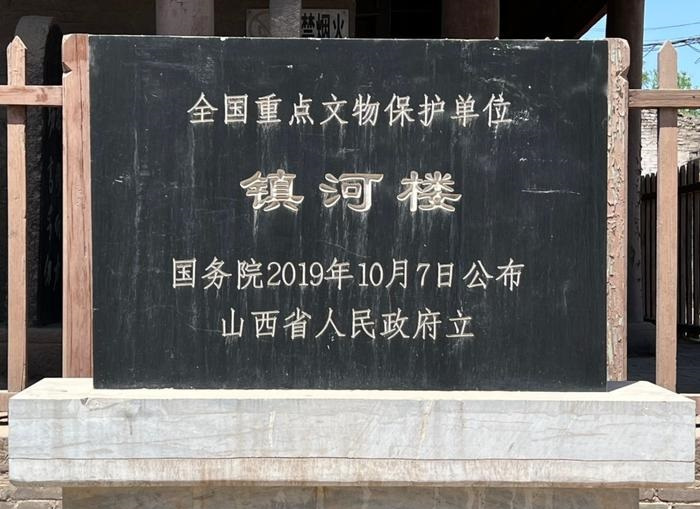

2019年10月7日,祁县镇河楼被中华人民共和国国务院公布为第八批全国重点文物保护单位 。

中文名:祁县镇河楼

地理位置:中国山西省晋中市祁县贾令镇

所处时代:明代

保护级别:第八批全国重点文物保护单位

批准单位:中华人民共和国国务院

文保编号:8-0226-3-029

明嘉靖三十五年(1556年),祁县镇河楼重修 。

清康熙五年(1666年),祁县镇河楼重修 。

清乾隆三十六年(1771年),祁县镇河楼复葺补 。

清乾隆五十六年(1791年),祁县镇河楼重修 。

1984年,祁县镇河楼进行加固维修 。

2018年,祁县镇河楼再次进行修缮 。

祁县镇河楼外景

祁县镇河楼外景

祁县镇河楼为两层四檐歇山顶阁楼式建筑,面阔三间13.50米,进深四间11.14米,通高18.88米(室外地平至脊吻顶),建筑面积269.19平方米 。

祁县镇河楼台基为砖石结构,高0.8米,中间拱券门洞通南北 。台基东西分隔,明间辟为走道。走道内原塑有四大天王像,“文化大革命”期间塑像被毁。拱门砖砌,门洞长8米,宽3米,南北贯通,古为行人车马的通道。楼的四周有18根明柱以支撑上部的木构建筑,每层外檐及斗拱里转均施清式旋子彩画,楼上悬挂“永镇昌源”“川陕通衢”“昭馀胜景”“恩庇兆姓”四块木匾各一方,廊檐下存清道光七年(1827年)贾令村修路碑1通、清代重修镇河楼碑1通。顶楼上悬有大匾额一块,上书“川陕通衢”,颇为醒目,楼内原有木雕、泥塑佛像金刚,于“文革”期间被毁 。台明周边是近年为保护文物建筑安全而安装的木质栅栏一圈;二层廊柱间安装木质栏杆、栏板一圈 。

祁县镇河楼是山西省现存建筑体量最大且建筑结构最复杂的镇河楼。四重檐歇山顶使屋面弧线更加优美,清式彩画的运用增加了其装饰效果,这种既满足内部结构性能的需要,又兼具审美价值的做法,使其更具建筑艺术价值 。

祁县镇河楼大量采用琉璃装饰构件,例如正、戗脊均施黄琉璃花卉图案,正脊两端置龙形大吻,檐部勾头瓦和滴子瓦均雕刻有神龙,垂脊、戗脊之上设仙人走兽。这些黄绿兼用的琉璃构件,造型生动别致,颜色搭配得体,雕饰内容丰富,在和谐统一中注重细微处的变化。镇河楼虽历经数百年沧桑仍色泽鲜艳、釉面光滑,与同时期同类作品相比较,无论造型、色彩、质地均为上乘之作 。

楼正面匾书“川陕通衢”

楼正面匾书“川陕通衢”

相传,民间传说,楼的最高点和昌源河河床相平,古时昌源河水泛滥成灾,给祁县百姓带来灾难,为避灾免祸,在贾令镇这块风水宝地筑了这座楼。从此,河水驯服,祁县便繁荣昌盛,百姓安居乐业。楼上的两块匾额寄托着百姓的这种愿望,楼正面匾书“川陕通衢”,背面匾书“昭余胜景”,也反映了古时百姓的信仰习俗。慈禧太后在逃往西安的途中,曾在这里驻足观赏,赞不绝口 。

2019年10月16日,祁县镇河楼被中华人民共和国国务院公布为第八批全国重点文物保护单位 。

祁县镇河楼文保立碑

祁县镇河楼文保立碑

地理位置

祁县镇河楼位于山西省晋中市祁县贾令镇。

镇河楼

交通信息

自驾:自山西省晋中市祁县人民政府自驾驱车前往祁县镇河楼,距离约7.4千米,用时约17分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。