-

黄河栈道遗址 编辑

黄河栈道遗址,位于山西省运城市平陆县三门乡至曹川镇老鸦石沿河北岸 ,栈道外侧临黄河,内壁为岩石,多数呈一个侧倒的“凹”字。栈道顶部一般呈弧形,高距路面一般为3米左右,全部在在2米至10米之间。保存良好的路面宽度可达2.5米多 。

1955年至1957年,在黄河栈道遗址考古发现长625米的栈道和7段栈道遗迹 。1997年,考古勘查发现黄河栈道遗址遗迹40处,累计长5000余米。黄河栈道遗址实物资料对研究古代黄河潜运史、交通史等均有重要价值 。

2006年5月25日,黄河栈道遗址被中华人民共和国国务院公布为第六批全国重点文物保护单位 。

中文名:黄河栈道遗址

地理位置:山西省运城市平陆县三门乡至曹川镇老鸦石沿河北岸

气候条件:暖温带半湿润大陆性季风气候

保护级别:第六批国家重点文物保护单位

批准单位:中华人民共和国国务院

编号:Ⅰ-24

时代:汉至清

长度:累计5000余米

秦汉,黄河栈道已具规模,漕运业已形成 。

唐代,黄河栈道为最盛期 。

宋开始,黄河栈道走向式微 。

1955年至1957年,为配合三门峡大坝的修建,中国科学院考古研究所对位于黄河北岸、平陆县境内的“三门峡”长达625米的栈道和散落在大坝下游的7段栈道遗迹进行了实地考察。在大坝建成后,这个时期考察过的栈道遗迹淹没在了黄河水下 。

1997年春季至秋季,为配合黄河小浪底水库建设工程,山西省的考古工作者对三门峡以东的黄河北岸做了详细的考古勘查,在山西平陆、夏县、垣曲三县沿河一百余里地段内,发现黄河栈道遗址遗迹40处,累计长5000余米 。

黄河栈道遗址

黄河栈道遗址

黄河栈道遗址

黄河栈道遗址

文物遗存

文物遗存

1997年,考古勘查发现黄河栈道遗址遗迹40处,累计长5000余米,栈道路面宽窄不一,保存较好的,宽度可达2.5米多。坍塌严重的,仅残存数厘米或完全塌毁。在部分地段的栈道路面上,有间距基本相等的凿痕。在大集等地段路面平滑,青石路面宽1.2-1.5米,路的外侧还修有高出路面5-8厘米的愣坎。残存有壁孔、底孔、桥槽、历代题记与立式转筒等遗迹类型繁多,数量丰富。在残存栈道上共发现大、小方形或长方形壁孔1000余个(统称方形壁孔),牛鼻形壁孔600余个。方形壁孔的作用在于固定横列在栈道路面上的木梁,故开凿在贴近路面处的岩壁上,其因尺寸不同而有大小之别。宽高大多在12-36厘米之间,深度因保存好坏而不等。发现栈道岩壁上题记多者200余字,少者只有1个字。字体有篆、隶、楷三种,大小不等,题记中有不少年号,如建武、贞观、垂拱、总章、太和、绍圣、元熙、崇祯、道光、宣统等,朝代为东汉、唐、宋、明、清。栈道岩壁上有石刻画一幅,上刻有虎,下刻岩石,似有落款,但因左部边缘风化严重,难以辨认 。

在黄河栈道遗址的栈道拐弯处发现了立式转筒的遗迹。立式转筒工程遗迹由上、中、下三部分组成。上部是在距栈道路面1.5米左右的岩壁上,凿一个或大或小的方形壁孔。下部是在与此壁孔垂直相应的地面岩石上,凿有一个圆形底盘,底盘中间又凿一个或两个浅圆窝,窝呈锅底形,且被磨得十分光滑,这说明是经过重物长久旋转所致。此外,在方形壁孔与圆形底盘之间紧贴栈道路面的岩壁上,有一半圆柱形壁槽,此壁槽打破岩壁上的绳槽 。

黄河栈道遗址

黄河栈道遗址

保护措施

保护措施

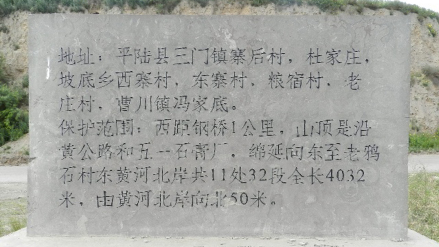

2006年,山西省人民政府设立保护范围:西距钢桥1千米,山顶是沿黄公路和五一石膏厂,绵延向东至老鸦石村东黄河北岸共11处32段全长4032米,由黄河北岸向北50米。

2017年,山西省人民政府下拨了150万元经费,编制保护规划,将对黄河栈道遗址进行维修 。

黄河漕运,始于秦汉,隋唐时有较大发展。汉唐时期的黄河漕运,不仅为中国漕运史的重要组成部分,更是古代联通两大经济区域中原与关中地区的重要运输通道 。整个黄河漕运路线中,三门峡一线是最为关键的通道,这里两岸山峰陡峭,险滩暗流遍布。《水经注》中记载:“自砥柱以下五户以上,其间百二十里,河中竦石桀出……合有一十九滩,水流峻急,势同三峡,破害舟船,自古所患 。”

黄河栈道遗址路线分布图

黄河栈道遗址路线分布图

运城市——运城绕城高速——呼北线——条山大街——茅津路——黄河大道——黄河栈道遗址。

黄河

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 崔家河墓群

上一篇 上郭城址和邱家庄墓群