-

血池遗址 编辑

血池遗址,位于陕西省宝鸡市凤翔区血池村,距秦雍城遗址15千米处。 是中国历史上时代早、规模大、性质明确、持续时间长且功能结构趋于完整的秦汉时期国家大型祭祀遗址。

2016年,经考古调查,血池遗址面积达470万平方米,共确认相关遗迹3200余处(个),出土各类文物共计2401件(组)。确认出该遗址所具备的祭祀属性,由坛、壝、场、道路、建筑、祭祀坑等各类遗迹组合而成的祭天地及五帝之固定场所——“畤”。填充了既往整个雍城遗址唯缺郊外畤祭遗存的空白。

2017年4月12日,血池遗址被中国文物报社和中国考古学会公布为2016年度全国十大考古新发现之一。 2019年10月7日,血池遗址被中华人民共和国国务院公布为第八批全国重点文物保护单位。

中文名:血池遗址

地理位置:陕西省宝鸡市凤翔区血池村

所处时代:秦汉

占地面积:4700000 m²

保护级别:第八批全国重点文物保护单位

编号:8-0144-1-144

批准单位:中华人民共和国国务院

汉高祖二年(公元前205年),刘邦在秦上畤的基础上建立黑帝祠,为汉雍五畤中的北畤。

2008年,中国国家博物馆与陕西省考古研究院合作开展“关中秦汉时期离宫别馆调查”项目,在血池村附近台地采集到零星建筑材料,判断其为一处汉代遗址。

2015年,考古专家对血池村东台地进行了初步勘探,在一处长约120米、宽约20米的台地就发现祭祀坑34处,并钻探带出1件完整玉器。

2016~2018年,陕西省考古研究院对血池遗址进行了连续三年的考古发掘和勘探工作。累计勘探面积250平方米,发现各类遗迹1671处。血池遗址的发掘面积5000平方米。其中2016年发掘雍山夯土台和血池村祭祀坑,发掘面积2000平方米;2017年发掘北斗坊村祭祀坑和建筑遗迹,发掘面积2000平方米;2018年血池祭祀坑和道路遗迹,发掘面积1000平方米。

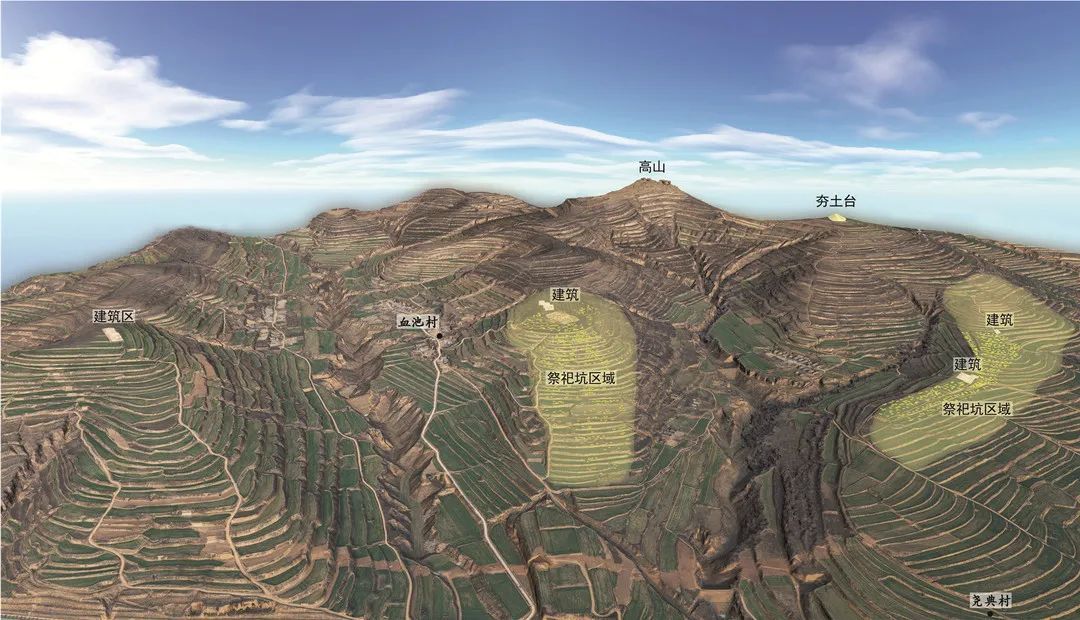

血池遗址地貌环境与结构布局图

血池遗址地貌环境与结构布局图

建筑遗迹

建筑基址位于血池遗址东山梁动物祭祀坑发掘区东侧山梁之台地之上,受台地面积所限,诸多建筑因保存不好而未发掘。建筑基址受雨水冲刷及近现代梯田耕种破坏,地面之上部分已不存在,仅残留基础部分。平面近长方形,东西长19.3米、南北宽14.1米,面积近300平方米,残存深度0.6米。建筑基址内分布一定数量长方形小坑,长0.9~1.5米,宽0.5米。其内填土较致密,夹杂碎陶片,推测可能为柱础。建筑基址外为生土,建筑内填土较疏松,包含大量筒瓦、板瓦、瓦当等建筑材料。

祭祀坑发掘区

祭祀坑发掘区

雍山夯土台

雍山夯土台位于雍山东侧山梁上的小山头之上,其北侧有一个更高的山头,后经历年平整,现为雍州山道观所在。该夯土台地处雍城西北郊外,调查时疑与“郊祀”有关,除位置外,还与周边地形符合“高山之下,小山之上”的地貌关系,同时夯土台本身地形存在落差与文献“坛三垓”的记述相似,推测为“郊祀坛场”遗存。坛场由中心坛与周边广场构成,遗存占地总面积约1600平方米。

“坛”(夯土台)为圜丘状,通高5.2米、基座直径23.5米,下部为粗夯,夯层厚度0.35~0.4米,上层为密实夯,夯层厚度0.06~0.08米。围绕“坛”是一个圜状“琎”(即环围夯土台的围沟),据勘探整个环“地”近圆形,直径31~43.7米,探方内发掘区域呈口大底小状,口宽5米、底宽4.1米、深1.5米。在“琎”的外侧为“场”(较为平整的场地),宽度11.8米,作为举行祭祀仪式的场所,其功能可能为祭祀物品摆放,祭祀乐舞表演、燎祭等祭祀活动的场地。“场”外为“三垓”(即三重台阶平地),中一层台地宽15.3米、二层台地宽12.6米、三层台地宽28米,作为祭祀时不同级别参祭人员站立之处,由于历代耕种,“三垓”所在台地的踩踏面几近消失。

夯土台遗址复原图

夯土台遗址复原图

血池祭祀坑

血池祭祀坑分布于血池村东侧山梁,即中山梁上。结合近年来勘探情况,中山梁面积约32万平方米,共勘探祭祀坑570处(组),考虑祭祀坑之间打破关系较为复杂,勘探不易辨别,实际推测该道山梁祭祀坑近千座。

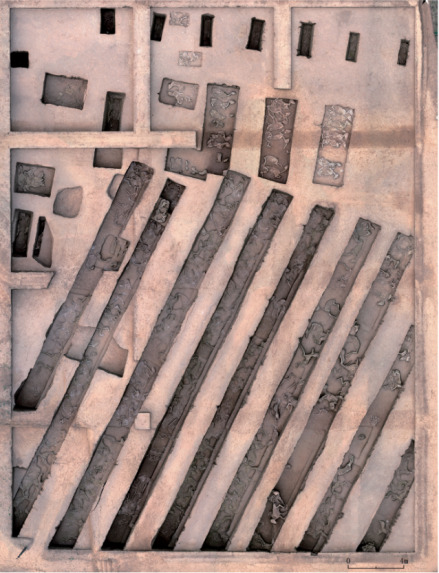

2016年发掘面积1800平方米,共发掘察祀坑198座。2018年在2016年发掘区南部进行了发掘,发掘面积1000平方米,清理祭祀坑51座。2016年和2018年两次发掘的祭祀坑类型基本相同,均为车马坑,整体朝向为西北一东南向。

其中形制较大车马祭祀坑,有三种不同形制,其一为较大的竖穴深坑,长3.5米,宽2米,深3~4米,坑内有由四壁侧板、底板及顶板组成的木箱,箱内装有车马一套;其二为窄长形的直筒竖穴坑,长2~2.5米,宽0.8~1.2米,深1~1.5米;其三为竖穴带洞龛坑,部分大小与窄长形竖穴坑相近,坑前带有洞龛,坑壁近洞室口处两侧均设有凹形封门槽,洞龛多已坍塌,部分竖穴土圹近方形,深度略深,洞龛进深0.5~0.8米。的车马坑普遍埋葬真车、真马, 其“木偶”性的明器(专门祭祀鬼神的礼器)化特征突出,显然在当时应该专门有一个行业或者一群人在从事这类礼器的制造。从“车马”祭祀坑展现出的不同形制分析,这应与文献记载历代持续对雍畤祭祀的背景有关。

车马祭祀坑

A型祭祀坑T6906K9

北斗坊祭祀坑

北斗坊祭祀坑发掘现场

北斗坊祭祀坑发掘现场

2017年发掘面积2000平方米,共发掘祭祀坑41座,其中动物祭祀坑27座,车马祭祀坑14座。车马祭祀坑与血池祭祀坑类型相同。动物祭祀坑包括排列整齐的长条形马坑、长方形马坑、小长方形坑、东西向长方形坑等。此类祭祀坑埋葬动物以马为主,部分埋有牛和羊,相对于此前在血池村发掘的车马祭祀坑出土的大量玉器和铜器,该类祭祀坑内出土器物较少,说明两类祭祀坑的瘗埋形式之间存在较大差异。

北斗坊B型祭祀坑T0253K1清理后情况

北斗坊B型祭祀坑T0253K1清理后情况

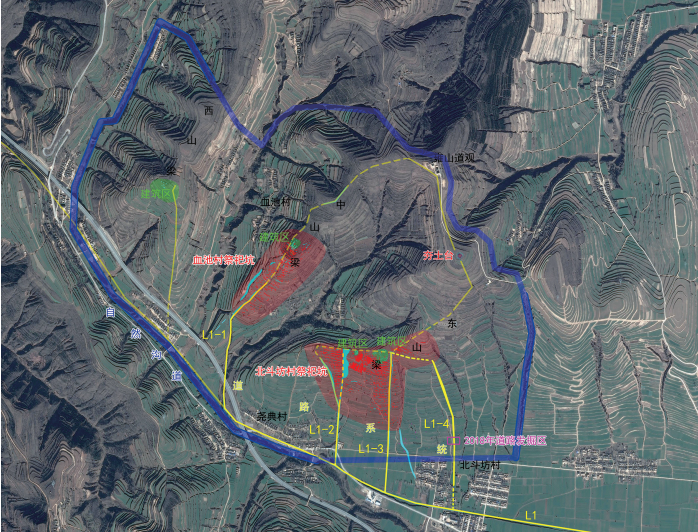

道路及兆域遗迹

道路遗迹

经过调查勘探,发现从塔林村至血池村南,有一条笔直的古代道路(编号L1),当地人称“官道”,道路基本在一条宽10米的沟道内,沟内路土厚约1米,为不同时期堆积形成。中间有部分沟道现已填平,经过勘探沟槽内路土明显,在北斗坊村南沟内的路土堆积层中,最底层采集汉代粗绳纹瓦片,上层采集到瓷器残片。该条道路东起塔林,西至饶头村南,沿着一条笔直的人工沟道内,全程9580米。途经三家店村南、柳林镇北、北斗坊村中间、尧典村南。在血池村南,有一条南北向沟道,一端与该道路相接(编号L1-1)。在北斗坊村南,有三条上山道路(编号:L1-2、L1-3、L1-4)与该路相连。其中西边两条笔直通向祭祀坑范围,最东边一条正对夯土台方向。

L1-1从尧典村西北至血池村东,长约624米,顺山斜坡上去,南半部分呈沟道,沟宽20米、深9米,至半山腰沟消失,经勘探,北半部分沟道明显,直通祭祀坑区域。

L1-2位于尧典村东,南北向顺坡而上,全长772米、宽5~15米,南半部已形成深冲沟,北半部为浅沟槽,通向祭祀坑区域。

L1-3位于尧典村东,北斗坊村西、南北向,长930米、宽3~5米,顺坡而上,直通祭祀坑区,现状为一浅沟槽,在坡下平处可探出路土。

L1-4位于北斗坊村中间,南北向,长853米,剖面呈倒梯形。上口宽24米、底宽3米,深3.5米。

2018年度对L1-4中部截取一段做解剖性发掘。道路遗迹位于北斗坊村六组北三级台地西侧,紧临现代生产路。道路处于沟槽底部中心处,沟槽开口于②层下,沟槽内填土可分两层:①层厚0.46米,②层厚0.4米。沟槽上口宽8.03米,底与道路同宽,3.5~4.9米。道路遗迹整体呈北高南低斜坡状,南北残长9米、高差1米。道路表面有踩踏痕迹,仅局部保存较好,厚0.1米。

兆域遗迹

血池遗址的兆域范围以环护该遗址的的自然沟道、断崖为界域,某些地段有明显的壕沟开挖,沟深3.4米、宽2.6米不等。兆域范围的划定说明作为皇家祭祀地望的管理是较为严格的。

血池遗址道路及兆域系统

血池遗址道路及兆域系统

综述

血池遗址部分祭祀坑虽经晚代盗扰,但出土器物仍然十分丰富,2016~2018年共发掘出土玉器、铜器、铁器等遗物2880件(组),选取陶器、建筑材料标本222件。

玉器

血池遗址出土玉器共124件,以玉人、玉璜、玉琮为主,多以组合形式出现,另有少量玉璋、玉圭、玉器残片等。其中玉人50件、玉琮26件、玉璜22件、玉璋14件、玉圭4件、玉器残片8件。

铜器

血池遗址出土铜器共2435件(组),主要为车、马器。其中车器588件,器类有车軎、盖弓帽、伞柄铜箍、车轙、衡末、铜帽、承弓器、弩机、箭镞等。马具1827件(组)。主要器类有马衔、马镳、当卢、铜铃、管络饰、铜环、铜链、铜泡、铜钩、带钩、带扣、轮轴形器、铜饰件、节约等。铜钱20件,以五铢、半两为主,中有6件残损严重不可辨识。

铁器

血池遗址出土铁器共321件。包括铁釜、铁钉、铁剑、马镳、铁钉、等。

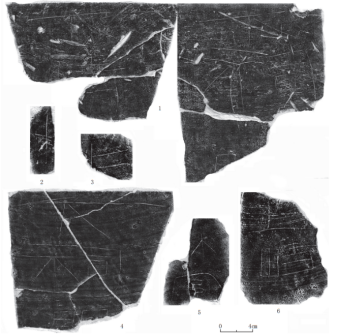

陶器

血池遗址出土陶器共27件,其中有完整陶器2件,余皆为陶器残片,可辨器形有甑、罐、盆、缸、盂、器耳、器盖等。多为泥质灰陶,部分为夹砂灰陶。另有6件陶片上刻划字符。

建筑材料

血池遗址出土建筑材料共195件,建筑材料主要集中在2016年血池祭祀坑发掘区北部和2017年北斗坊发掘区建筑遗址附近,经初步整理,选取标本共计195件,包括板瓦、简瓦、瓦当、铺地砖等。

出土青铜箭簇

出土青铜车马器

出土青铜兵器

出土瓦片

刻字陶片拓片

对血池遗址的发现和发掘,不仅系正史记载中关于在雍地开展的一系列国家祭祀行为之印证,而且成为从东周诸侯国到秦汉大一统国家祭祀活动的最重要物质载体和实物体现,从“透物见人”的角度,此次考古发掘出的实物资料,对于深化秦汉礼制、秦汉政治、中国古代礼制文化等方面的研究均具有重要的学术价值。于此同时,通过今后以雍山遗址考古成果为契机,加强对文化遗产的保护、传承和利用,对于当代树立文化自信、增强对中华文明的自豪感与认同感同样具有重要意义。

“国之大事,在祀与戎”。古代通过祭天礼仪以达到“与天滋润,强国富民”之祈愿。据古文献记载,早在春秋战国时期,秦国先后在雍都郊外置鄜畤、密畤、吴阳上、下诸畤,使这里一度成为国家最高等级的祭祀圣地。汉高祖承秦制,在秦四畤基础上增设北畤,形成雍五畤祭祀系统,规定以皇帝亲往郊祀雍畤作为当朝最高祭礼。尽管文献多有记述,而作为功能结构趋于完整的“畤”文化遗存在雍城却属首次发现。

秦汉时期在雍地创制的成套畤祭礼仪不仅本身蕴含着政治理念、哲学思想、地形地貌、传统规矩和堪舆法则,而且对于古代祭祀制度演变也起到了承前启后的作用。血池遗址不仅系正史记载之佐证,而且成为自东周诸侯国到秦汉大一统国家祭祀的重要物质再现,从“透物见人”的角度,这批考古资料对于深化秦汉礼仪制度研究具有重要的学术价值。

2019年10月7日,血池遗址被中华人民共和国国务院公布为第八批全国重点文物保护单位。

位置

血池遗址位于陕西省宝鸡市凤翔区柳林镇血池村。

血池

交通

公交:乘凤翔36路至沟西站下车,步行1.4千米达到血池村。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。