-

京师仓遗址 编辑

京师仓遗址,又名华仓,京师庾仓,位于陕西省华阴市皑峪乡段家城村北,西泉店村南的瓦碴梁上。遗址东依凤凰岭,北临渭河,南面和西面有白龙涧河环绕。平面呈不规则的方形,经实测东西长1120米,南北宽700米,周长约3330米,面积为784000平方米。

京师仓遗址出土遗物有汉代简瓦、板瓦、花砖、瓦当等。考古队推断它是一座结构复杂的重檐大型土木结构建筑,是国内已发现的时代最早、规模最大的古粮仓遗址,为研究中国古代粮食贮藏、调运、仓贮管理、漕渠漕运、黄、渭、洛3河交汇口的变迁以及汉代建筑,提供了重要的实物资料。

2001年6月25日,京师仓遗址被中华人民共和国国务院公布为第五批全国重点文物保护单位。

中文名:京师仓遗址

地理位置:陕西省华阴市皑峪乡段家城村北

所处时代:西汉

占地面积:784000 m²

保护级别:第五批全国重点文物保护单位

气候条件:温带大陆季风性气候

批准单位:中华人民共和国国务院

编号:5-0116-1-116

1979年,陕西省考古研究所对京师仓遗址进行了比较深人的调查,采集到了“京师仓当”“京师庾当”等文字瓦当。

1980一1983年,经国家文物局批准组建“华仓考古队”,对京师仓遗址做全面系统的考古发掘和研究工作。

京师仓遗址

京师仓遗址

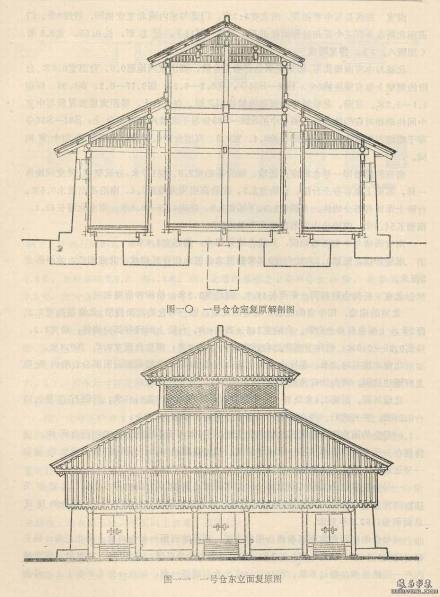

京师仓一号仓解剖图

京师仓一号仓解剖图

在一号仓周围还发掘出5座小型仓房。在一号仓西南边的二、三、四号三座仓是种半地下式的建筑,每座仓由两个仓室组成,每个仓室宽4.6米,长10米左右。仓门外由回廊披檐将2个仓室连接起来,形成一组完整的建筑。这种仓室虽不如一号仓大。但布局合理,建筑结构特殊。可供储藏不同品种的粮食。从其有众多密集的壁桂和夯土墙壁的厚度看,其储仓数量大。

在一号仓东北方向发现五、六号仓房,大小与二、三四号仓相同。结构也是每组2个仓室,由技檐回廊连为一组,只是它建在当时地面上。是与一号仓东门外地面处同一平面。更为有意义的是,五、六号仓的结构反映出,它原来是上下二层建筑,即每座仓应为4个仓室,这就更有利于存放不同品类的粮食,存量也大大增加。

遗址出土瓦当

遗址出土瓦当

相关记载

“京师仓”遗址发现与文献记载相吻合,据《史记•留侯世家》“诸候安定,河渭漕挽天下,西给京师:诸候有变,顺流而下,足以委输”,汉刘邦建都长安之时,关中地理条件优越,通过黄河和渭河水可以达到“漕挽天下,西给京师”目的,因运粮量甚大。武帝年间,首都长安人口骤增,关中虽自古以来有“天府”的美誉,但所产的粮食已经不能满足需用。所以,西汉王朝不得不考虑从关东水路调运一批粮食供养首都长安。《汉书•沟洫志》记载,汉武帝令水工“率数万.....三岁而通”。漕渠成后,流经今临潼、渭南、华县,直到潼关附近注入黄河,长达100多千米,比经渭河的航运时间有明显缩短,粮食的运输和供应状况迅速得到改善。运输的增大以及从关东黄河用大船上运至渭河口进入漕渠必须换船,这就需要适当的中转地点。选择条件自然要便于转运、储存和离渭河较近的地方,华仓所处的位置当然是最理想的了,因此可以断定,粮仓与漕渠本是一项配套工程。于是就在华阴境内渭河以南的土台上修筑了“华仓”,亦名“京师仓”。《汉书•王芬传》:“京师仓在华阴灌北渭口也”。

废弃缘由

华仓废弃年代约在东汉初年,其原因大概与都城东迁及渠淤塞难以使用有关。东汉建都洛阳,政治中心逐渐转移,转粮、储粮的需要已不如前代那样急需。加之华阴距洛阳较远,京师仓就逐渐失去意义。

京师仓遗址

京师仓遗址

2001年6月25日,京师仓遗址被中华人民共和国国务院公布为第五批全国重点文物保护单位。

地理位置

京师仓遗址位于陕西省华阴市皑峪乡段家城村北,西泉店村南的瓦碴梁上。

华仓遗址

交通信息

自驾:从渭南市出发经连霍高速、X319,出X319后行驶1.8千米可达。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。